Afrika braucht für die Erschließung seiner Öl- und Gasreserven von der Entdeckung bis zur kommerziellen Förderung durchschnittlich zwölf Jahre. Diese Erkenntnis des Ökonomen Thomas Scurfield trifft auch auf Senegal zu. Das Land an der Westküste Afrikas hat den Sprung in die Top 5 der Länder mit den größten Erdgasreserven des Kontinents erst 2019 geschafft – etliche Jahre nach den ersten aussichtsreichen Probebohrungen: Der Ölkonzern BP bescheinigte eine Quelle „von Weltqualität“, sprach von einem „aufregenden Ereignis“ und einem großen potenziellen Gebiet mit beträchtlichem Ressourcenpotenzial.

Und davon reichlich: Vor der Küste Senegals und dem benachbarten Mauretanien erstreckt sich das Becken Tortue/Ahmeyim mit geschätzten 420 Milliarden Kubikmetern Erdgas. Eine schwimmende Anlage, die auf hoher See bohren, produzieren und zwischenlagern soll, entsteht gerade. Zu ihrem Schutz werden derzeit riesige Betonbefestigungen im Meer versenkt. Von einer küstennah gelegenen Verladestation (FLNG) an der Seegrenze von Senegal und Mauretanien soll dann Flüssiggas (LNG) exportiert werden. Die Ausbeute soll auch im heimischen Energiemix ein Stück weit die erdölbetriebenen Kraftwerke ersetzen.

Die britische BP hat das Projekt von kleineren Explorationsfirmen übernommen, ist federführend bei der Förderung und erwartet mit dem amerikanischen Partner Kosmos Energy nach jüngstem Stand erste Lieferungen ab 2023. Schon im nächsten Jahr soll das erste Gas also fließen. Die FLNG-Station ist darauf ausgelegt, jährlich rund 2,5 Millionen Tonnen LNG auf den Markt zu werfen. Das sind umgerechnet knapp 3,5 Milliarden Kubikmeter LNG – und mehr als ein Viertel des 2019 von Europa aus Nigeria importierten Flüssiggases (12 Mrd. Kubikmeter).

Vorteil Senegal

Als ein Vorteil für Senegal gilt dabei: Die Infrastruktur ist neu, sicher und ausbaufähig – während Nigerias Anlagen und Lieferungen im Ruf stehen, eher marode, unbeständig und unsicher zu sein. So spielt Afrikas Spitzenreiter an Gasvorkommen zwar schon eine wichtige Rolle auf dem europäischen Gasmarkt – 2019 stellte es 14 Prozent der LNG-Einfuhren und stand damit nach Katar (34) und Russland (15) an dritter Stelle. Aber es gibt Engpässe, das Land hat Experten zufolge 2021 sein Soll nicht erfüllen können. Die Infrastruktur lasse kaum weitere Förderungen zu und die Effizienz lasse zu wünschen übrig.

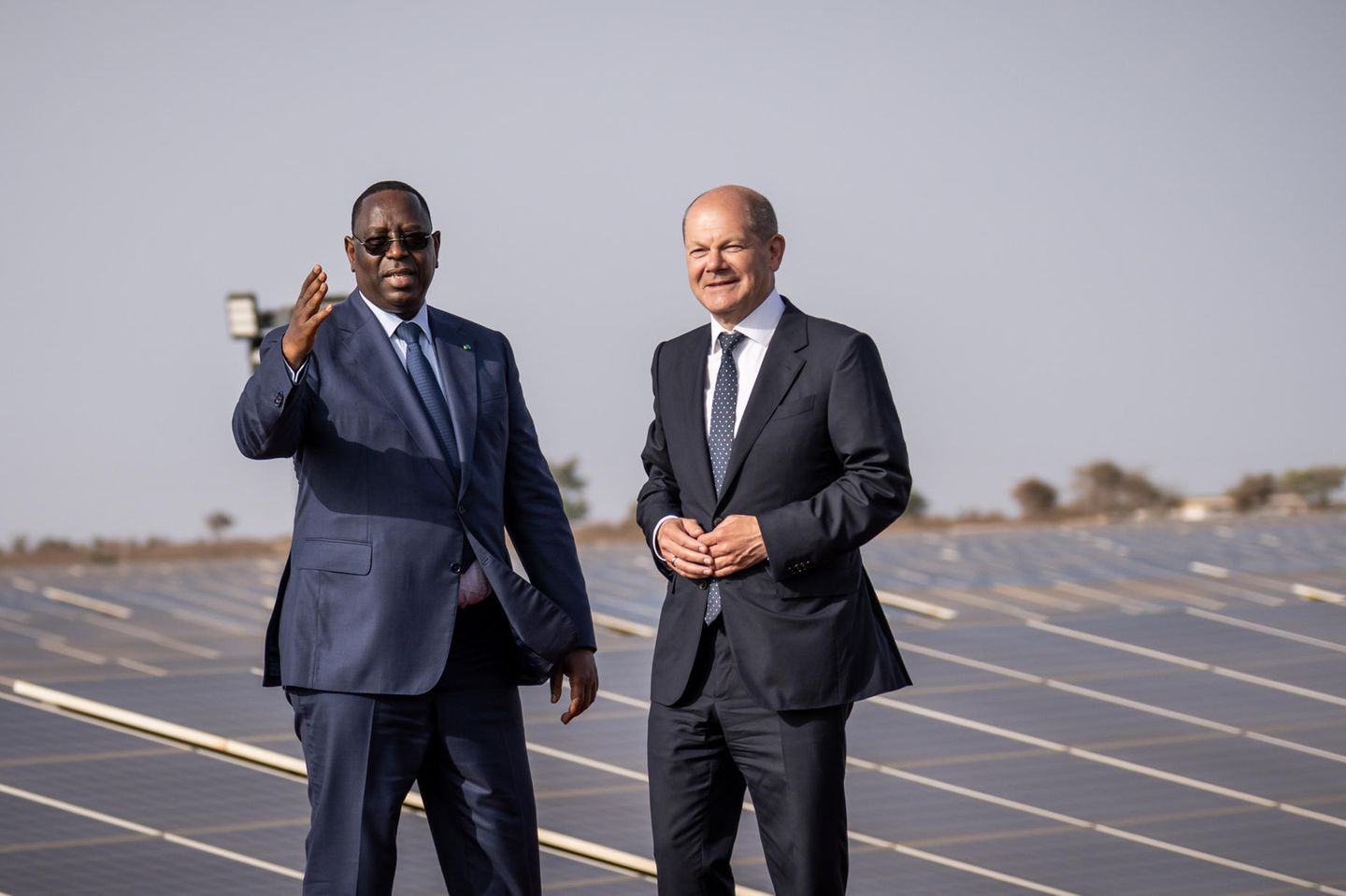

Vielleicht sind hier auch die Gründe zu finden, warum die Bundesregierung sich nun mit Senegal als dem neuen Player am Gasmarkt Vorzugsbeziehungen sichern will, obwohl das Land wirtschaftspolitisch bislang eher im Windschatten deutscher Interessen lag. Deutschland wolle jetzt mit dem Land bei der Gasförderung kooperieren, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem ersten Afrika-Besuch in der Hauptstadt Dakar zu. Der Austausch habe begonnen, Gespräche sollten auf Fachebene intensiv fortgesetzt werden. Näheres konnte auch das Bundeswirtschaftsministerium noch nicht hinzufügen.

Das „gemeinsame Anliegen“, so Scholz, dürfte aber auch aus senegalesischer Sicht als spektakulärer Punktsieg gewertet werden. Denn Deutschlands Energiepartnerschaften in Afrika sind noch spärlich, und Senegal kann sich nun berechtigte Hoffnungen machen. Denn tendenziell werden sie ausgeweitet – auch mit Blick auf künftige Quellen für grünen Wasserstoff. Eine ältere Kooperationen – nämlich mit Nigeria – hat dagegen nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Laut Absprache sollten deutsche Energieversorger zum Auf- und Ausbau der nigerianischen Energieinfrastruktur beitragen – und zugleich an der Erdgasproduktion beteiligt werden.

2007 vom damaligen Außenminister Walter Steinmeier ins Leben gerufen, wurde die deutsch-nigerianische Energiepartnerschaft noch einmal von Kanzlerin Angela Merkel 2009 wiederbelebt – als Teil des neuen Afrika-Konzepts und im Kontext der Rohstoffstrategie des Bundes, die auch schon von der zunehmenden Sorge über eine sichere Versorgung geprägt war. Doch das korruptionsanfällige nigerianische Umfeld lieferte hier offensichtlich nicht. Im jüngsten Fortschrittsbericht der Partnerschaften vom Herbst 2021 kommt Nigeria gar nicht mehr vor. Dafür nun aus Afrika auch Äthiopien, Tunesien und Marokko.

Gewinner und Verlierer

Mit instabiler Versorgung startete Nigeria auch in das verzweigte westafrikanische Pipelineprojekt für Erdgas, mit dem heute für eine neue Gasanbindung nach Europa als Alternative zu russischem Gas geworben wird. Nach dem politisch wiederbelebten Plan könnten über eine „Trans-Sahara“-Pipeline durch Niger und Algerien in Nordafrika 30 Milliarden Kubikmeter pro Jahr nach Europa gepumpt werden. Das insgesamt 4000 Kilometer lange Megaprojekt wurde bis 2021 durch Grenzstreitigkeiten zwischen Niger und Algerien behindert, soll aber nun von dort an das bestehende Netz nach Europa anschließen.

Dabei produziert Nigeria nur halb so viel wie Algerien und weniger als Ägypten. Mit Nettoexporten von 41 Milliarden Kubikmetern macht Algerien rund 2,3 Prozent der globalen Gasproduktion aus – es ist der zehntgrößte Gasproduzent weltweit. Allerdings hat die Regierung gerade mit Italien neue Verträge zur Belieferung geschlossen und ist bemüht, mit neuen Investitionen seine gerade an Grenzen stoßenden Förderkapazitäten auszubauen. Experten rechnen mit Jahren, bis die bestehenden Pipelines nach Italien und Spanien mit signifikant mehr Gas befüllt werden können.

All das sind Kandidaten, die kurzfristig Europa mit Alternativen zu russischem Gas versorgen könnten. Dazu gehört noch Ägypten. Aber auch dort gelten die LNG-Export-Kapazitäten als begrenzt – und vertraglich orientierte sich Kairo zuletzt eher Richtung China. Ägypten ist auch nicht an ein europäisches Pipeline-Netz angeschlossen.

Mittelfristig, so betonen viele Energieexperten, ist der afrikanische Gassektor, der heute etwa sechs Prozent der globalen Gasproduktion ausmacht, stark ausbaufähig. Üppige Vorkommen von knapp 13 Billionen Kubikmeter werden dem Kontinent zugeschrieben. So geht BP davon aus, dass die Gasförderung in Afrika bis 2035 um 80 Prozent zulegen wird. Die African Energy Chamber erwartet, dass von den fossilen Ressourcen in den nächsten zehn Jahren zu mehr als 60 Prozent Gasfelder entwickelt werden.

Senegal ist für eine Partnerschaft, die relativ kurzfristig beidseitig gewinnbringend sein kann, also vermutlich eine ziemlich gute Partie. Auch die Energy Chamber sieht das Land „in einer guten Position, regional und global ein bedeutender Lieferant zu werden“. Mit dem geopolitisch veränderten Bedarf Europas wachsen die Chancen für das westafrikanische Land und seine regionalen Partner, Investitionen anzulocken und damit die Infrastruktur und Förderkapazitäten weiter auszubauen. Als nächster dürfte also Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Afrika reisen. Er muss den gerade erst begonnenen Energiedialog dann weiterführen.