Ein Ziel hat Merkels Afrika-Gipfel erreicht. Er versprühte die dynamische Botschaft: In den von der Kanzlerin 2017 angestoßenen Reformpakt der Industrie- und Schwellenländer (G20) mit dem Kontinent schlugen elf afrikanische Länder ein – und die deutsche Wirtschaft investiert. Es wäre eine schöne Geschichte, wenn beides ursächlich miteinander verknüpft wäre. Aber Merkels „Compact with Africa“ liefert bislang vor allem eins: einen willkommenen Schaukasten, in dem auch betagtere Projekte glänzen.

Elf „Pilotprojekte“ im Wert von 500 Mio. Euro verkündeten Staatspräsidenten und Unternehmer auf einer Investorenkonferenz. Unter den Vorzeigekandidaten fand sich Volkswagen, das seit Juni in Ruanda das Modell Polo zusammenbaut. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat es gedauert, bis ein deutscher Autobauer jenseits von Südafrika eine Fertigung wagt. Überlegungen für eine Montage vorproduzierter Neuwagen gehen aber mindestens auf 2016 zurück, erst für Kenia dann Ruanda, vielleicht gefolgt von Nigeria und Ghana.

Ruandas Präsident Paul Kagame gilt als Reformer mit harter Hand. Weder für Altkleider noch für gebrauchte Autos soll sein Land als Resterampe dienen. Für die neuen VWs fallen zunächst Importzölle für Autoteile. Nachbar Uganda sperrt schon Autos über 15 Jahre aus. Das ist ein regionaler Trend. VW drängt auch Ruanda, die Einfuhrbeschränkungen zu verschärfen. Afrikas Hauptstädte kämpfen mit dem Verkehrsinfarkt, alte Karossen verpesten die Luft. Ob es aber dem Investitionsklima hilft, wie von „Compact“-Ländern erwünscht, wenn reihenweise Autohändler arbeitslos werden, sei dahin gestellt.

Sicher ist, Volkswagen sucht den Marktzugang in Afrika und Kagame, derzeit Präsident der Afrikanischen Union, ein neues Mobilitätskonzept in seiner – übrigens auch Uber-freien – Hauptstadt. Dem Autobauer bietet sich ein Testgelände für Carsharing-Angebote und Flottendienste für Staat und Unternehmen, wo private Haushalte sich Neuwagen schwer leisten können. Die Investitionen von zunächst 20 Mio. Dollar sind überschaubar. So nimmt man auch die Distanz von tausend Kilometern zum nächsten Seehafen Mombasa in Kauf.

Hauptsache das Framing stimmt

Mit Überschwang lobte die Kanzlerin die Ansiedlung als Modell für andere Wagnisse, die aus ihrem Prestigeprojekt Reformpakt entstehen können – und sollen. Die Kfz-Industrie passt prächtig als deutsche Erfolgsgeschichte in Afrika, die so zahlreich nicht sind. In der Kommunikationswissenschaft heißt das „Framing“: die Einbettung von Ereignissen und Themen in subjektive – hier positive – Deutungsrahmen.

Der „Compact“ war auch noch nicht ersonnen, als Siemens 2016 die erste Dampfturbine für ägyptische Gaskraftwerke in Beni Suef, Burullus und New Capital lieferte. Die in weniger als 30 Monaten gebauten KW-Blöcke mit gigantischen 14,4 Gigawatt stellte Siemens-Chef Joe Kaeser dennoch als „Leuchtturmprojekt“ vor. Es gebe ja „keinen Grund, das nicht in anderen afrikanischen Ländern zu tun“. Aus alt mach neu galt auch für die Allianz-Versicherung. Ein vorgesellter IT-Hub in der Elfenbeinküste zum Testen mobiler Dienste auf dem Kontinent wurde ebenfalls bereits 2016 gegründet. Die Allianz ist hundert Jahre im Afrika-Geschäft, mit 1500 Beschäftigten in 16 Ländern. Auch MAN Energy Solutions, die, wie man hörte, ein kleines Kraftwerk in Benin bauen, ist Afrika nicht fremd.

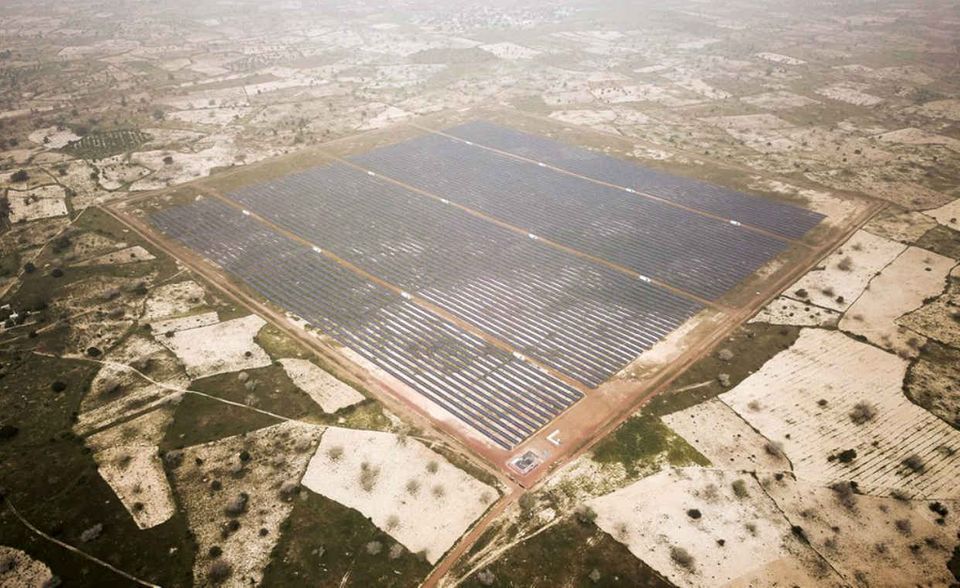

Überschaubar bleibt dagegen, was in dem suggerierten Investitionsschub tatsächlich jüngeren Datums ist. Solarstrom in 300 senegalesischen Dörfern – installiert von der Afrika-erprobten Gauff Engineering. Präsident Macky Sall lobte die über Merkels Compacts gedeichselte Finanzierung. Offenbar liegt der Erfolg in solch weniger spektakulären Geschichten. Wie auch in Guinea oder Togo, wo neuartig kombinierte Risikoabsicherungen durch EU und Afrikanische Entwicklungsbank dezentrale Energiesysteme entstehen lassen. Nur haben diese Länder für die deutsche Wirtschaft wenig Bedeutung.

Eigene Reformpartnerschaften auf der Kriechspur

Doch selbst bei den Reformpartnern, mit denen Deutschland einen engeren Dialog eingeht, lassen neuere Investitionspläne auf sich warten. Die Partnerschaften mit Elfenbeinküste, Ghana und Tunesien flankieren die Umsetzung politischer Selbstverpflichtungen zu Reformplänen wo nötig mit Entwicklungsgeld. Man möchte auf bessere Standortbedingungen sowie den Ausbau erneuerbarer Energien und der Finanzwirtschaft hinwirken. Als Partner kommt in Frage, wer in Länderrankings für Korruption, Doing Business und Transparenz im Aufwärtstrend liegt und Basisstandards für Menschen- und Abeitsrechte beachtet.

Allein für Tunesien gibt es ein fettes Vorzeigeprojekt: Der fränkische Autozulieferer Leoni entschied binnen vier Monaten, seine Präsenz mit einem weiteren Werk und 5000 Jobs auszubauen. Der demokratisch gewählte Präsident Beji Caid Essebsi bedankte sich für den „erneuerten Vertrauensbeweis“. Tunis stärkt mit deutscher Hilfe die Anti-Korruptionsbehörde und erleichtert die Kreditvergabe an den Mittelstand.

Attraktiver für die deutsche Wirtschaft dürften neue Partner wie Marokko und Äthiopien sein. Äthiopien wirft gerade unter einem neuen Regierungschef einigen autokratischen Ballast ab und qualifiziert sich so für Unterstützung. Wenn sich der Staat dort weiter aus der Wirtschaft zurückzieht, will man offenbar Reformpflöcke für offenen Wettbewerb einschlagen.

Denn Länder wie Ghana, Äthiopien oder Marokko sind bereits stark im Fokus ausländischer Unternehmen. Sie ziehen einen großen Teil der Investitionen (FDI) in Afrika an. Äthiopien rückte laut Unctad 2017 zum größten Empfänger südlich der Sahara auf – nach Ägypten und Marokko in Nordafrika. Ghana ist der viertgrößte FDI-Empfänger; führend mit Projekten sind China, Indien und Großbritannien. 2017 vereinten die vier Länder ganze 84 Prozent aller FDI in den „Compact“-Ländern.

Auch ihnen geht es aber offenbar um die Reformsignale, die ein Club attraktiver Compact-Länder aussendet. Das hat Merkel gut kalkuliert. In einem hat sie allerdings unrecht: Wenn sie betont, ihr Projekt zeige bereits erste Auswirkungen, dann ist das – angesichts der Langfristigkeit der Materie – reichlich vermessen. „Ausländische Direktinvestitionen in Afrika insgesamt sind in den letzten Jahren zwar zurückgegangen, in den 'Compact-with-Africa‘-Ländern sind sie aber gestiegen.“ Teilweise wahr, aber nicht dank des Reformpakts.

Die FDI in Gesamt-Afrika waren 2017 im zweiten Jahr in Folge gesunken (minus 20 Prozent), allerdings mit regionalen Ausnahmen, darunter Kenia. Und selbst jüngere Erkenntnisse des Weltbankfinanzierers IFC geben höchstens einen Vorgeschmack auf das, was so kommt: Demnach werden in den elf Reformländern basierend auf Investitionsentscheidungen von Januar 2015 bis Juni 2018 rund 987 Projekte im Volumen von 155,5 Mrd. Dollar erwartet – davon 55 Prozent aus Russland, China und arabischen Ländern. Ein womöglich vom Compact getriggerter Aufwärtstrend ab 2017 ist bis auf Ägypten, Ghana und Guinea aber nicht erkennbar.

Mehr als 60 Prozent des erwarteten Volumens zieht wiederum Ägypten an, gefolgt von Marokko (11 Prozent), Äthiopien (10), Ghana (7) und Elfenbeinküste (4). Und 35 Prozent der erwarteten Gelder zielen auf Kohle, Öl und Erdgas, gefolgt von Immobilien mit 29 und 8 Prozent auf erneuerbare Energien.

Die eigentliche Dynamik entfaltet Afrika

Was lässt sich daraus schließen? Die Kanzlerin wird die Früchte ihres Einsatzes nicht mehr ernten können, auch wenn sie richtig vom Ende her gedacht hat. Denn die wahre Dynamik entfalte sich auf Afrikas Seite, würdigen Beobachter einen neuen Reformeifer. Auch eine Zwischenbilanz des Compacts zählte mehr als hundert Reformvorhaben im ersten Jahr.

Und hierzulande ermutigt Merkel endlich auch den Mittelstand, sich nach oder neben Asien auch in Afrika zu engagieren. Investitionen von 1 Mrd. Euro erwartet der deutsche Afrika-Verein in diesem Jahr. Ein Entwicklungsinvestitionsfonds bei der KfW-Tochter DEG soll noch mehr KMU aus Europa und Afrika dazu bringen – und über die Finanzierung von Darlehen und Beteiligungen neue Markteintritte ebnen. Schließlich wird auch die Absicherung gegen politische und Zahlungsrisiken in den Compact-Ländern erhöht.

Man habe sich angesehen, wie China in Afrika Geschäfte mache, sagte Merkel. Es sind, konservativ geschätzt, weit mehr als 10.000 Unternehmen, verglichen mit höchstens 1000 deutschen. Dient der Reformpakt also gegenüber etablierten Platzhirschen – ob heimische Monopolisten oder ausländische Großinvestoren – als Türöffner und stärkt zugleich Institutionen für Rechtstaatlichkeit und fairen Wettbewerb, dann wäre das auch mittelfristig ein schöner Erfolg. Ohne das vorher schönreden zu müssen. Und mit gleichen Bedingungen für alle G20-Länder.