Capital: Frau Weissenberger-Eibl, viele Menschen arbeiten gerade im Homeoffice, sehen Ihre Kollegen nur noch am Bildschirm – und kämpfen mit den üblichen Widrigkeiten schlechter Internetverbindungen. Können unter solchen Voraussetzungen überhaupt kreative und innovative Ideen entstehen?

MARION WEISSENBERGER-EIBL: Zunächst einmal fehlen mir die typischen Kaffeegespräche natürlich auch. Aber ich sehe die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Hause grundsätzlich nicht als Problem.

Warum nicht?

Ich nehme mal unsere Projektarbeit am Institut und an meinem Lehrstuhl als Beispiel: Sie lebte in der Vergangenheit von Workshops und unmittelbarem Austausch. Doch inzwischen nutzen wir zahlreiche Tools, die diese Interaktion ebenfalls ermöglichen. Es kommt vor allem auf die Haltung an: Man muss die neuen Arbeitsformen ausprobieren und wenn es nicht klappt, einen anderen Weg suchen. So schafft man es, Spaß am Neuen zu entwickeln.

Klingt einfach, aber wie funktioniert das konkret?

Mit einer guten Balance aus Struktur und Kreativität. Wir haben zum Beispiel eine Vorlage erstellt, die unsere Meetings und deren Protokollierung vereinfacht. Für visuelle Zusammenarbeit greifen wir auf die Software Conceptboard zurück. Darüber hinaus haben wir klare Kommunikationsregeln aufgestellt. Das mag banal klingen, ist aber eine wichtige Voraussetzung für digitale Projektarbeit. Viele Unternehmen haben wegen der Pandemie ihre Ausgaben für Zukunftsprojekte zusammengestrichen.

Machen Sie sich Sorgen um die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft?

In Deutschland ist die Innovationsstärke eigentlich nach wie vor gut. Das bescheinigt auch der Innovationsindikator , den wir in Kooperation mit dem Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung für den Bundesverband der Deutschen Industrie ermitteln. 2020 lagen wir im internationalen Vergleich auf dem vierten Platz. Bedenklich ist aber in der Tat, dass das Innovationsgeschehen in der Krise gelitten hat. Mehr als die Hälfte der Unternehmen haben beispielsweise ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung gesenkt, um Kosten zu reduzieren.

Die Firmen halten ihr Cash zusammen...

Liquidität ist natürlich wichtig, aber auf der anderen Seite brauchen wir auch Innovationen, um zukunftsfähig zu bleiben. Daher befürchte ich, dass wir uns zumindest kurzfristig eher verschlechtern werden.

Wir brauchen Geschäftsmodelle, die Nachhaltigkeit und Digitalisierung miteinander verknüpfen

Marion Weissenberger-Eibl

Woran machen Sie das fest?

Vor allem am Thema Digitalisierung. In den zurückliegenden zwölf Monaten hat sich zwar Einiges getan: Viele Unternehmen haben ihren Online-Vertrieb ausgebaut und nutzen in stärkerem Maße Videokonferenzen. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir bei der Digitalisierung bestenfalls Mittelmaß sind. Unter 38 Volkswirtschaften, die wir vor vier Jahren untersucht haben, landet Deutschland auf Rang 17. Da müssen wir dringend einen Zahn zulegen.

Digitalisierung ist also mehr als Homeoffice?

Unbedingt sogar! Unternehmen müssen dazu übergehen, Digitalisierung nicht nur als Tool zur Produktivitätssteigerung zu nutzen, sondern ihre Geschäftsmodelle grundsätzlich überdenken: Wie kann ein Großhändler seine Angebote mithilfe komplexer Algorithmen besser auf seine Kunden anpassen? Wie kann ein Busunternehmen Künstliche Intelligenz nutzen, um seine Flotte besser auszulasten? Insgesamt müssen wir mehr Augenmerk darauflegen, schlagkräftige Innovations-Ökosysteme zu entwickeln.

Was verstehen Sie darunter?

In der heutigen Zeit reicht es nicht mehr aus, ein paar digitale Tools einzusetzen, die nicht zusammenwirken. Wir brauchen Geschäftsmodelle, die Nachhaltigkeit und Digitalisierung miteinander verknüpfen. Deutsche Entwickler sind bereits dabei, Zukunftsfelder zu erschließen, indem sie etwa Chips bauen, die deutlich weniger Strom verbrauchen als bisherige Arbeitsspeicher. Im Recyclingbereich arbeiten Forscher an Rückverfolgungs- und Rückführungssystemen mittels Blockchain. Beim Geoengineering können wir zwei Thema verknüpfen, in denen Deutschland stark ist: Klimaschutz und Technologie. Es gibt interessante Entwicklungen, bei denen mithilfe computergestützter Erdsystemmodelle abgeschätzt werden kann, wie wir Schäden durch den Klimawandel begrenzen können.

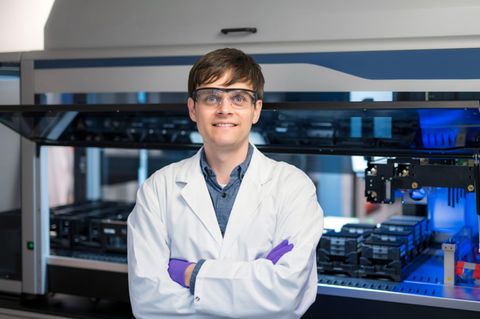

Unternehmen wie Biontech oder Curevac haben zuletzt gezeigt, dass Deutschland zumindest in der Biotech-Branche ganz oben mitspielt. Sind wir in Teilbereichen innovativer als es scheint?

Die beiden Firmen sind gute Beispiele für erfolgreiche Grundlagenforschung. Bei der Impfstoffentwicklung sieht man, dass sich ein langer Atem auszahlt. Die Biotechnologie ist womöglich nicht zentral in der strategischen Ausrichtung der deutschen Wirtschaft, aber hier wird deutlich, wie sehr sich die Vernetzung lohnt, von der ich eben sprach. Eine gute Grundlagenforschung und das Zusammenwirken von Pharma- und Medizinsektor haben ein erfolgreiches Cluster hervorgebracht.

Zu Beginn der Pandemie haben einige Unternehmen innerhalb weniger Tage oder Wochen ihre Produktpalette umgestellt: Hemdenhersteller nähten plötzlich Masken, Autobauer produzierten Beatmungsgeräte, Lebensmittelfirmen stellten auf Desinfektionsmittel um. Hat sie das überrascht?

Überrascht und begeistert! Durch die neuen Rahmenbedingungen werden vielerorts Dinge umgesetzt, die vorher unmöglich erschienen. Firmen nutzen die Unsicherheit als Chance und probieren Neues aus. Interessanterweise sind vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen vorgeprescht. Konzerne sind da im Vergleich deutlich träger.

Es ist also auch kein Zufall, dass bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs kleine Unternehmen vorgeprescht sind, während etwa der US-Pharmariese Merck zuletzt sogar sein Scheitern eingestehen musste?

Kleinere Unternehmen haben hier sicher Vorteile. Dafür sind sie im Nachteil, wenn es um die Weiterentwicklung einer Innovation zum tragfähigen Geschäftsmodell geht. Strategie und operatives Tagesgeschäft laufen oftmals in einer Person des Geschäftsführers oder Inhabers zusammen, da entsteht schnell ein Flaschenhals.

Gerade in der Biotech-Branche hängt die Kapitalisierung innovativer Start-ups jedoch an einer kleinen Gruppe von Investoren wie Dietmar Hopp bei Curevac oder den Strüngmann-Brüdern bei Biontech. Warum ist es in Deutschland nach wie vor so schwer, an Risikokapital zu kommen, um Innovationen marktreif zu machen?

Wir haben nun mal andere Rahmenbedingungen als etwa die USA, wo Absolventen von Universitäten eine wichtige Rolle bei der Finanzierung junger Unternehmen spielen. So langsam bewegt sich auch hier etwas in diese Richtung: An einigen Hochschulen werden mehr Alumni einbezogen, das Netzwerk wird stärker für die Gründung von Start-ups oder die Gewinnung von Risikokapital genutzt. Auch das „Exist“-Programm des Bundeswirtschaftsministeriums bietet eine gute Unterstützung für Jungunternehmer mit wissenschaftlichem Hintergrund.

Unternehmen sind flexibler geworden und denken stärker in Szenarien. Dadurch sind sie resilienter, wenn es wieder einmal zu Krisen oder Schocks kommt

Marion Weissenberger-Eibl

Trotzdem ist bei den Impfstoff-Entwicklern letztlich die Bundesregierung mit gewaltigen Summen eingesprungen, bei Curevac ist die Bundesrepublik sogar als Anteilseigner eingestiegen. Ist es eine Staatsaufgabe, die Lücken zu füllen, die der Kapitalmarkt offenlässt?

Das kommt auf die Situation an. Aus meiner Sicht sollte der Staat dann eingreifen, wenn der Markt versagt. Beim Impfstoff geht es unter anderem um die Versorgungssicherheit. Dass die Politik hier tätig wird, finde ich schon richtig. Die Interventionen sollten allerdings auch wieder rasch zurückgefahren werden.

Wie könnte der Staat – abgesehen von der Finanzierung – die Innovationstätigkeit noch verbessern?

Auch wenn man es eigentlich nicht mehr hören kann: Indem er endlich die Voraussetzung für eine flächendeckende Digitalisierung schafft. Damit meine ich Glasfaser-Breitband, und das bitte auch in ländlichen Gebieten. Viele kleine und mittelständische Unternehmen, die hierzulande Innovationen vorantreiben, sitzen fernab der gut versorgten Ballungszentren. Ein leistungsfähiges Netz hilft im Übrigen auch, junge Talente, die diese Firmen benötigen, aufs Land zu locken. Womöglich sind das sogar Diejenigen, die dort künftig Start-ups hochziehen.

Gibt es irgendetwas Positives aus der Corona-Zeit, das Bestand haben wird?

Viele Unternehmen haben – notgedrungen – ihre Produktionsabläufe neu organisiert und durch Umstrukturierungen die Effizienz erhöht. Sie sind flexibler geworden und denken stärker in Szenarien. Dadurch sind sie resilienter, wenn es wieder einmal zu Krisen oder Schocks kommt.