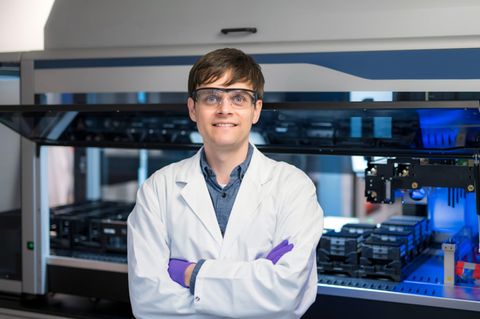

„Anna“ hat ein bewegtes Leben hinter sich. Unter dem grauen Lack schimmert hier und da das Feuerwehr-Rot durch, das „Anna“ früher trug – bevor sie zur mobilen Teststation des Windkraftunternehmens Enerkite umgebaut wurde. An diesem Januartag steht das ehemalige Löschgruppenfahrzeug in einer eiskalten Werkhalle auf einem Fabrikgelände in Eberswalde bei Berlin. Auf dem Dach ist ein klappbarer Mast mit drei Seiltrommeln montiert; wo früher Schläuche, Spritzen und Bergungsgerät verstaut wurden, sind Module, Akkus und Generatoren untergebracht. „Das System arbeitet völlig autonom“, sagt Christian Gebhardt, Mitgründer und technischer Leiter von Enerkite.

Enerkite ist eine von etwa einem Dutzend Firmen weltweit, die eine neue Technologie zur Nutzung von Windenergie marktreif machen wollen: Sie setzen auf Fluggeräte, die in Höhen zwischen 200 und 300 Metern ihre Bahnen ziehen und dabei Energie erzeugen. Gebhardt, 50, kennt sich mit der Materie aus: Der Ex-Weltmeister im Speedkiting schaffte es, Drachen mit 200 Stundenkilometern durch die Luft rauschen zu lassen.

Mit seinen Drachen-Kraftwerken will Enerkite ein fundamentales Problem lösen, das klassische Windturbinen mit sich bringen: Die Anlagen arbeiten nur dann wirtschaftlich, wenn es ordentlich bläst – und das möglichst kontinuierlich. Das ist aber nur in großen Höhen der Fall. Deshalb werden Windräder immer gewaltiger. Bei modernen Anlagen ist die Nabe im Durchschnitt in 90 bis 130 Metern Höhe installiert, der Rotordurchmesser beträgt bis zu 90 Meter. Bis zu 15 Megawatt erzeugen solche Giganten.

Alternative zur Photovoltaik

Wird wenig Strom benötigt, der aber ständig verfügbar sein soll, sind solche Riesen ungeeignet. Hier kommen Flugwindkraftwerke ins Spiel, die zwar die kräftigen Höhenwinde nutzen, aber kein kostspieliges Bauwerk erfordern, das zudem noch die Landschaft verschandelt. „Unsere 100-Kilowatt-Anlage kann übers Jahr fünfmal so viel Strom liefern wie ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage entsprechender Größe“, verspricht Enerkite-Geschäftsführer Florian Breipohl, 53.

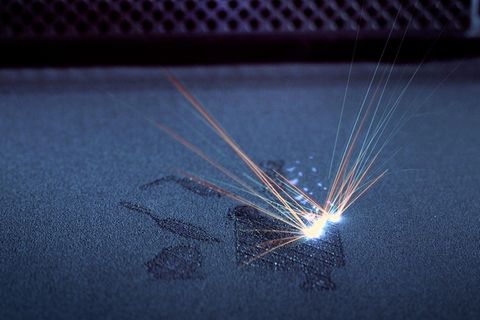

Das System funktioniert so: Mithilfe des Teleskoparms auf „Annas“ Dach wird der Drachen in eine Rotationsbewegung gebracht, bis so viel Luft die Flächen unterströmt, dass er abhebt. Hat er seine Einsatzhöhe erreicht, zieht der Flügel Bahnen in Form einer Acht. Gesteuert wird das Gerät mit einem Zugseil und zwei Steuerungsseilen. In der Luft erreicht der Flügel Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern. Die dabei entstehenden Zugkräfte bewegen die Seiltrommel der Bodenstation, an die einen Stromgenerator gekoppelt ist. „Im Prinzip kann das Gerät pausenlos in der Luft bleiben“, erklärt Breipohl. Nur zur Wartung muss die Leine alle paar Monate eingeholt werden –und bei Sturm oder Gewitter. Nähert sich ein Flugzeug oder Hubschrauber, erkennt das System die Gefahr und zieht den Drachen auf eine geringere Flughöhe.

Die autonome Arbeitsweise soll zahlreiche Einsatzarten ermöglichen: „Auf Inseln könnte unser System Dieselgeneratoren ersetzen“, sagt Breipohl. Auch für die Versorgung landwirtschaftlicher Betriebe oder im Katastrophenschutz seien Enerkite-Systeme geeignet. „Da sehe ich ganz klar eine Marktlücke, die man hiermit schließen kann”, sagt Holger Lange, Windkraftexperte an der Hochschule Bremerhaven.

Die Lärmbelastung sei zudem deutlich geringer als bei klassischen Windmühlen, wirbt Enerkite-Chef Breipohl – der Drachen mache nicht mehr Geräusche als ein Segelflugzeug. Vögel seien wegen der deutlich geringeren Geschwindigkeit des Drachens im Vergleich zur Blattspitze eines Windrads (300 Stundenkilometer), weit weniger gefährdet. Und außer der Bodenstation, die bei künftigen Modellen in einem transportablen Container untergebracht sein wird, störe auch nichts das Auge.

Flugsicherung und Vogelschutz

So plausibel das Prinzip erscheint, so mühsam ist der Weg zum fertigen Produkt. Bereits 2010 gründeten sechs Techniker, Ingenieure und Produktdesigner das Unternehmen. Heute besteht das Team aus 20 Leuten. „Wir mussten wahnsinnig viel Grundlagenarbeit leisten“, erzählt Breipohl, der seit fast neun Jahren dabei ist. Vom Autopiloten bis zu den extrastabilen Seilen hat Enerkite fast alle Systemkomponenten selbst entwickelt – teils mit Unterstützung der TU Berlin oder Technologiepartnern wie der Airbus-Tochter CTC. Die hochfeste und zugleich ultraleichte Flügelkonstruktion mit Rippen aus Carbon lässt sich das Unternehmen gerade patentieren. Der aktuelle Testdrachen, der im hinteren Teil der Eberswalder Halle gerade überarbeitet wird, wiegt bei einer Spannweite von sechs Metern gerade einmal sechs Kilo.

Nicht minder komplex sind die bürokratischen Themen, mit denen sich das Team auseinandersetzen muss: Immissionsregeln, Luftfahrtsicherheit, Vogelschutz – wer Drachen steigen lässt, um Wind zu ernten, begibt sich in unerforschtes Terrain.

Rund 14 Mio. Euro hat das Start-up bis heute an Fördermitteln und Investorengeldern eingeworben. Allein über die Crowdfunding-Plattform Fundernation kamen bis heute rund 4 Mio. Euro zusammen. Das Kapital entspricht einem Bruchteil der Summe, mit der Google (Alphabet) und Shell das US-Unternehmen Makani ausstatteten, damit es einen gigantischen Flügel mit Turbinen entwickelt. Das Projekt wurde 2020 eingestellt, nachdem das Fluggerät vor der norwegischen Küste abgestürzt war.

Im Gegensatz zu dem furios gescheiterten US-Start-up wirtschaftet Enerkite extrem sparsam: Büros und Labore wurden mit viel Eigenarbeit hergerichtet, den knallroten Windkanal in der Werkhalle bekam die Firma von der TU Berlin überlassen. Wieder und wieder werden daran Modelle getestet, die zuvor mit Simulationsprogrammen errechnet wurden. Erst wenn die Ergebnisse überzeugen, geht es mit „Anna“ raus auf den Flugplatz Stölln/Rhinow, wo einst Otto Lilienthal seine ersten Flugversuche machte.

Ladesäulen für Wassertaxis

Die neuen Mittel fließen in die erste Windkraftanlage, die über einen Zeitraum von mehreren Monaten ihre Praxistauglichkeit beweisen soll. Neben „Anna“ parkt in der Halle bereits ein froschgrüner Sattelschlepper, mit dem die neue Container-Bodenstation zu ihrem Einsatzort gebracht werden soll. Mit 100 Kilowatt ist deren Nennleistung gut dreimal so groß wie die an Bord des bisherigen Testmobils. 500.000 bis 600.000 Kilowattstunden lassen sich damit laut Enerkite-Chef Breipohl pro Jahr erzeugen – genug zur Versorgung von 150 Haushalten.

Ende des Jahres soll der Testbetrieb in einem Projekt mit dem regionalen Energienetzbetreiber Edisnatur starten. Gemeinsam mit einer VW-Tochter arbeitet Enerkite an einer dezentralen autonomen Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität auf der Straße, auf dem Wasser und der Luft, die durch Winddrachen versorgt wird.

Wenn alles gutgeht, will Enerkite in drei Jahren in die Serienfertigung einsteigen. „Mehrere 10.000 Exemplare unserer Anlage herzustellen, wäre in den 2030er-Jahren kein Problem“, sagt Breipohl. Später könnte die Leistung auf 500 Kilowatt und mehr steigen. Gerade hat ein erster kommerzieller Kunde angebissen: Der Präzisionsfertiger Seipp & Kehl im hessischen Gemünden möchte sich unabhängig von volatilen Strompreisen machen und möglichst bald einen Drachen von Enerkite über einem Feld am Ortsrand kreisen lassen. Der Strom soll durch ein Erdkabel zum Firmensitz in einem Gewerbegebiet fließen. Das Unternehmen mit 70 Mitarbeitern nutzt bereits Sonnenenergie vom Firmendach, doch damit lässt sich nicht mal ein Viertel des Strombedarfs decken. „Für unseren Bedarf ist die Technologie ideal“, sagt Firmenchef Marc Schneider. „Ein konventionelles Windrad wäre viel zu groß und zu teuer, eine Biogasanlage im Betrieb zu aufwendig.“ Wenn alles gut geht, könnte der Drachen aus Brandenburg 2026 abheben.