Die Brühe, die in Fermentern aus Glas und Edelstahl gerührt wird, erinnert an Tee mit Milch. Dutzende Gefäße unterschiedlicher Größe sind im Labor von Brain Biotech aufgebaut, darin eine Lösung, in der sich Enzyme vermehren. Die komplexen Proteinketten vollbringen kleine Wunder: Manche sorgen dafür, dass Textilfasern beim Waschen mit niedrigen Temperaturen sauber werden. Andere können die Heilung chronischer Wunden unterstützen. Wieder andere helfen dabei, tierische Inhaltsstoffe in Lebensmitteln durch vegane Zutaten zu ersetzen.

Will Simon Godehard veranschaulichen, worin die Herausforderung bei der Suche nach dem passenden Enzym für einen Zweck besteht, wählt er einen galaktischen Vergleich: „Wir haben es mit mehr Proteinkombinationen zu tun, als es Sterne im All gibt.“ Der promovierte Biochemiker leitet die Enzymforschung bei Brain Biotech. Das Unternehmen – 325 Mitarbeiter, knapp 55 Mio. Euro Jahresumsatz – forscht in Zwingenberg, auf halber Strecke zwischen Darmstadt und Mannheim, an Lösungen zur biochemischen Optimierung von Produkten. Dafür nutzen Godehard und sein Team auch künstliche Intelligenz (KI).

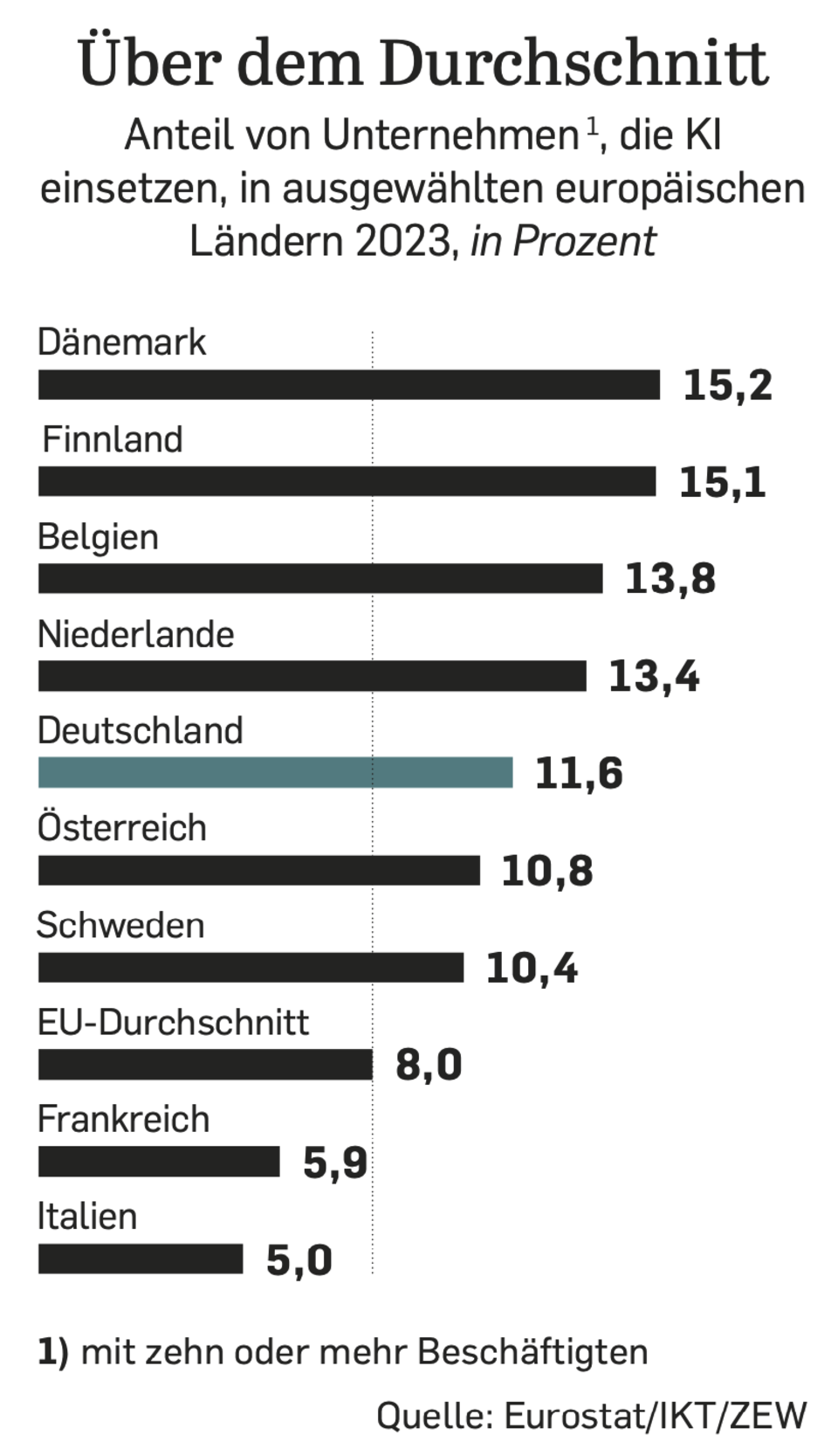

Die Technologie ist aus Innovationsprozessen kaum mehr wegzudenken – das gilt für viele der 515 Firmen, die Statista gemeinsam mit Capital in diesem Jahr zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands gekürt hat. Sie nutzen selbstlernende IT-Systeme, Sprachverarbeitung oder logisch denkende Modelle, um effizienter zu entwickeln und bessere Lösungen hervorzubringen. Brain Biotech ist einer dieser Vorreiter – und zeigt, dass sich in Deutschland abseits der großen politischen Debatten und Lamentos viel mehr tut als oft gedacht, vor allem eben in Unternehmen.

Als Brain Biotech 1993 gegründet wurde, war Simon Godehard noch nicht geboren. Damals mussten Forscher noch in den Wald ziehen oder in die Tiefsee vorstoßen, um Bodenproben zu nehmen, und anschließend die darin enthaltenen Enzyme identifizieren. Langwierige Labortests lieferten am Ende, wenn alles gut lief, Kandidaten mit den gewünschten Eigenschaften.

Die firmeneigene Enzymdatenbank wird auch heute noch mit solchen Proben gefüttert. Bei der eigentlichen Entwicklung beschreiten die Experten jedoch seit Kurzem neue Wege: Eine wichtige Basis bildet das KI-Modell des Unternehmens Deepmind, das die Analyse von Proteinstrukturen 2020 revolutionierte. Bei Brain Biotech haben sie das Tool angepasst – und staunen selbst über den Effekt: „Wofür wir vorher länger als ein Jahr gebraucht haben, dauert jetzt nur noch Monate“, sagt Godehard.

Heute durchsucht die KI öffentlich zugängliche Enzymdatenbanken und die eigene Datensammlung nach Varianten mit passenden Andockmöglichkeiten für die Substrate, die bearbeitet werden sollen. Die KI sagt außerdem voraus, ob ein Enzym hohe Temperaturen verträgt (etwa beim Backen) oder in sauren Umgebungen funktioniert (zum Beispiel in der Saftproduktion). „Sie schlägt mitunter sogar Kandidaten vor, auf die wir mit unserer wissenschaftlichen Herangehensweise gar nicht gekommen wären“, berichtet Godehard.

Auf dem Weg dorthin generiert das Modell Tausende dreidimensionale Abbildungen, auf denen sich erkennen lässt, wie die jeweiligen Proteinketten aufgebaut sind. Im nächsten Schritt selektiert die KI jene Enzyme, die das Substrat besonders gut aufnehmen. Schließlich wählt ein (menschlicher) Experte Varianten aus, die versuchsweise im Fermenter produziert werden. „Alle Vorschläge testen wir ausgiebig darauf, ob sie auch wirklich zum gewünschten Ziel führen“, sagt Godehard. So wie ChatGPT manchmal Lebensläufe zusammenfantasiert, liefert auch die KI bei der Enzymsuche mitunter Phantom-Ergebnisse.

Ideenbeschleuniger

Beispiele wie Brain Biotech zeigen, wie künstliche Intelligenz in die Entwicklung neuer Produkte vorstößt – und wie sich womöglich ein Teufelskreis durchbrechen lässt, in dem viele Industrienationen seit Jahren stecken: Die sogenannte Forschungsproduktivität, eine Kennzahl für Innovationsleistung, sinkt dort seit Jahren. Immer mehr Experten werden benötigt, um ein Forschungsziel zu erreichen. „Mithilfe künstlicher Intelligenz lässt sich Innovation radikal beschleunigen“, sagt Michael Leitl, der für das Hamburger Unternehmen Indeed Innovation Firmen bei Strategie- und Innovationsprozessen berät. Von den Modellen könnten vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen profitieren, die von kapitalstärkeren Innovatoren abgehängt zu werden drohen. „Sie haben durch KI die Chance, mit den Großen auf Augenhöhe zu kommen.“

Vor allem Anwendungen wie ChatGPT und Copilot (Text- und Datenrecherche) oder Midjourney (Bildergenerierung) könnten hierzu einen Beitrag leisten. „Je einfacher KI-Tools verfügbar und anwendbar sind, desto schneller verbreiten sie sich in jenen Abteilungen von Unternehmen, die am Innovationsprozess beteiligt sind“, sagt Leitl.

Bei technologiegetriebenen Entwicklungen greifen die Veränderungen tiefer. Hier geht es oft darum, Unmengen an Daten für die KI zu erschließen, diese mit Beispielen zu füttern und die Arbeitsaufträge (Prompts) immer wieder anzupassen. „Gerade mittelständische Unternehmen tun sich oft schwer, Datensilos aufzubrechen und nutzbar zu machen“, beobachtet Leitl.

Wissenschaft versus KI

Der Münchner Neobroker Scalable Capital, den Capital und Statista in der Kategorie „Finanzdienstleister“ als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet haben, ist da schon viel weiter. Chief Technology Officer Andreas Schranzhofer arbeitet mithilfe von KI unter anderem daran, Wertpapier-Orders effizienter abzuwickeln, sprich: zuverlässig und zu einem für die Anleger möglichst vorteilhaften Kurs.

Seit 2022 können die „Prime+“-Nutzer unter den rund 1,1 Millionen Scalable-Capital-Kunden ein neues Instrument nutzen, das Schranzhofer und sein Team kreiert haben: Die Funktion Smart Predict zeigt ihnen auf der App an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Order bei der Wahl eines Limit-Preises ausgeführt wird. Wer etwa bei einem Verkauf einer Aktie möglichst sicher einen bestimmten Erlös erzielen möchte, kann somit besser planen.

„Viele Aussagen in unserem Geschäft können wir mithilfe der Statistik treffen“, sagt Schranzhofer, der Computer Engineering studiert hat. „Wenn jedoch lineare Abhängigkeiten fehlen, kommen wir nur mit Künstlicher Intelligenz weiter.“ Jahres- und Uhrzeiten, der absolute Preis einer Aktie und viele andere Faktoren spielen bei der Prognose der Ausführungswahrscheinlichkeit einer Limit- oder Stop-Order eine Rolle. „Es macht sogar einen Unterschied, ob in Kürze die US-Börsen eröffnen oder nicht“, erklärt Schranzhofer.

Wie viele Features für Einzelkunden stammt auch diese Neuerung ursprünglich aus der digitalen Vermögensverwaltung, mit der Scalable Capital 2015 an den Start ging. „Wenn wir die Order für einen ETF optimal ausführen, der in 100.000 Kunden-Portfolios liegt, bringt das in Summe einen erheblichen Vorteil für die Performance“, sagt Schranzhofer. Deshalb tüftelte das Team an einer immer präziseren Voraussagetechnik – und nutzte dabei die Möglichkeiten der KI.

Den Informatikern, Mathematikern und quantitativen Analysten („Quants“) im Unternehmen ist die Logik hinter Künstlicher Intelligenz durchaus vertraut. Sie sind qua ihrer Ausbildung in der Lage, auf Basis vorhandener Modelle eigene Lösungen zu entwickeln. „Trotzdem bedeutet die bessere Verfügbarkeit großer KI-Modelle für uns einen Sprung“, sagt Schranzhofer. „Das Team ist exakte Wissenschaft gewohnt, und hier haben wir es mit einer Technologie zu tun, die auf Basis von Mustern Wahrscheinlichkeiten für Szenarios ermittelt.“

Ob die KI mit ihren Vorhersagen richtig liegt, prüfen die Experten anhand echter Kursdaten stetig nach. Mit der Leistungsfähigkeit des Tools ist Schranzhofer zufrieden: „Preise mit einer hohen prognostizierten Wahrscheinlichkeit kommen signifikant häufiger zur Ausführung als solche mit einer niedrigen.“ Mit Updates versucht das Team, die Vorhersagequalität stetig zu verbessern.

Wann ist ein Bild echt?

Der Kamerahersteller Leica in Wetzlar versucht, mithilfe von KI der Wirklichkeit möglichst nahe zu kommen. Unter Bildprofis ist das Unternehmen eine Legende: Im weitläufigen Foyer sind berühmte Pressebilder ausgestellt, darunter das Foto des Reporters Nick Ut, der 1972 in Vietnam mit seiner Leica ein Mädchen mit schweren Napalmverbrennungen aufnahm. Das Bild „The Terror of War“ zählt zu den eindringlichsten Darstellungen von Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in einem Krieg.

„Wir wollen Realität abbilden“, sagt Stefan Daniel, der den Bereich Photo & Design bei Leica Camera leitet. Zuletzt erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von gut 550 Mio. Euro und beschäftigte mehr als 3000 Mitarbeiter. Fast wäre es ganz anders gekommen: Mitte der 2000er-Jahre stand Leica kurz vor dem Aus. Die Firma, die mit der Einführung der Kleinbildkamera vor 100 Jahren die Fotografie revolutionierte, hatte den Trend zur Digitaltechnik verpasst. Erst nach dem Einstieg des heutigen Mehrheitsaktionärs Andreas Kaufmann und des US-Finanzinvestors Blackstone gelang der Umschwung. 2025 gehört Leica Camera nach dem Urteil von Statista und Capital zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands.

Während generative KI mittlerweile Bilder liefert, die von echten Fotos kaum zu unterscheiden sind, nutzen die Entwickler bei Leica künstliche Intelligenz, um Unterschiede zwischen dem, was ein Fotograf durch den Sucher sieht, und der digitalen Aufnahme möglichst gering zu halten. „Der Sensor in der Kamera liefert die Rohdaten für das Bild“, erklärt Benjamin Dück, Entwicklungschef für Technologien & Innovation. „Wir versuchen, mithilfe von KI die Parameter so zu setzen, dass das finale Bild der Realität so nah wie möglich kommt.“ So reguliert die Kamera etwa Kontrast, Belichtung oder den Weißabgleich.

Auch bei der Steuerung des Autofokus kommt in Leica-Kameras KI zum Einsatz, was etwa Sportfotografen nützt. „Die KI hat durch Training gelernt, wie sich etwa ein Handballer bewegt, und weiß daher, welcher Punkt in der nächsten Millisekunde scharf gestellt werden muss“, sagt Dück. „Wir wollen es einfacher machen, dass der Fotograf genau das Bild bekommt, das er im Kopf hat“, sagt Stefan Daniel.

Das größte Aufsehen erregte zuletzt jedoch eine Innovation, die die Gefahren von KI eindämmen helfen soll. Ende 2023 stellte das Unternehmen die Leica M11-P vor. Sie ist die weltweit erste Kamera, die Fotos mit einer Art digitalem Wasserzeichen versieht, das dem Standard der Content Authenticity Initiative (CAI) entspricht. Die Fotos können bei einer Prüfstelle kostenlos hochgeladen und daraufhin gecheckt werden, ob sie bearbeitet worden sind. Hinter der CAI stehen Medienhäuser wie die „New York Times“, Softwarefirmen wie Adobe und Kamerahersteller wie Canon oder eben Leica.

„Bilder wurden schon immer verfälscht“, sagt Benjamin Dück. Auf dem ikonischen Bild von Rotarmisten auf dem Reichstag nach der Einnahme Berlins 1945 trug einer der Soldaten an beiden Armen eine Uhr – womöglich Plünderware. Vor Veröffentlichung des Bilds in einem sowjetischen Magazin musste der Fotograf die Uhr am rechten Arm seines Modells mit einer Nadel aus einem der Negative kratzen. „In der digitalen Welt“, sagt Dück, „lassen sich solche Manipulationen sofort aufdecken.“ Trotz KI – oder gerade deshalb.