Spannende Utopie oder gefährliches Hirngespinst? Bei einer Pressekonferenz im Juli sprach der albanische Premierminister Edi Rama von Künstlicher Intelligenz, die in Zukunft die Arbeit von Ministern übernehmen könnte. Die Vorteile liegen laut Rama auf der Hand, berichtet „Politico“: KI sei nicht korrupt, mache keine Fehler, werde nicht müde und kriege kein Gehalt. Rama geht davon aus, dass bald sogar ein gesamtes Ministerium von Programmen wie ChatGPT verwaltet werden könnte.

Albanien ist schon fortgeschritten bei der Digitalisierung. Bis 2030 will man im Land komplett bargeldlos sein. Schon heute sind fast alle Bürgerdienste im Portal e-Albania zugänglich. Und Albanien nutzt KI etwa, um für das EU-Beitrittsverfahren europäische und albanische Gesetzestexte miteinander abzugleichen.

Doch konkrete Pläne oder gar Projekte für ein KI-Ministerium gibt es bisher nicht – nur einen Premierminister, der davon träumt. Wie aber läuft das in Deutschland: Wie viel KI steckt heute schon im deutschen Regierungsapparat? Und könnte die deutsche Bundesverwaltung ganz ohne Menschen funktionieren?

Künstliche Intelligenz wird bereits in jedem deutschen Ministerium genutzt

Um sich eine Übersicht zu verschaffen, hat das Bundesinnenministerium den „Marktplatz der KI-Möglichkeiten“ eingerichtet – mittlerweile liegen diese Kompetenzen beim neuen Digitalministerium. Hier kann die Bundesverwaltung eintragen, welche KI-Anwendungen sie wofür entwickelt und nutzt.

Mitte August gibt es bei 233 registrierten Nutzern auf dem Markplatz schon über 180 verschiedene KI-Anwendungen, über die sich die Beamten austauschen. Darunter fallen verschieden Formen Künstlicher Intelligenz, etwa sogenannte Large Language Models (LLM) wie ChatGPT oder generative KI. Ein genauerer Blick in die Daten zeigt allerdings: zum Einsatz kommen erst 48 dieser KI-Anwendungen. Die restlichen Projekte sind in der Planungs- und Entwicklungsphase oder haben den Status einer Idee. Auf Beamtendeutsch heißt das: „Bedarf festgestellt“.

Suche nach Atommüll-Endlager mittels KI

Laut dem KI-Marktplatz liegt das Umweltbundesamt weit vorne. 48 Instrumente sind in der Planung, werden entwickelt oder nutzt das Amt schon; die Anwendungen gehen von einem Frühwarnsystem zur Fischbeobachtung („Automatische Erkennung von Anomalieverhalten von Kleinfischen in Aquarien“, in Planung) bis zu KI-Anwendungen, die die Standortsuche für ein Atommüll-Endlager beschleunigen sollen. Das Bundesministerium der Finanzen hingegen hat nur zwei laufende KI-Projekte angegeben.

Besonders im Umweltbundesamt scheint es also Menschen zu geben, die die KI-Nutzung vorantreiben. Das Aufgabengebiet ist stark von Daten bestimmt, etwa über das Klima oder geografische Gegebenheiten. Hier kann KI viel schneller helfen als etwa bei Sozialämtern, bei denen es oft auch um Einzelfälle geht. Es besteht allerdings keine Meldepflicht für den Marktplatz, die Realität in den anderen Verwaltungen könnte also schon KI-getriebener sein.

Deutschlands Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat ausgerufen, dass Entbürokratisierung durch KI ein „Schwerpunkt der Staatsmodernisierung in dieser Legislatur“ werde. Kein Wunder: Die Bundesregierung will die Bürokratie-Kosten binnen vier Jahren um 25 Prozent und damit rund 16 Mrd. Euro senken. Laut einem Sprecher des Ministeriums nutzen bereits alle Ressorts KI-Anwendungen. Sie fassen etwa Informationen zusammen oder erstellen Dokumente und Texte. Jedes Ministerium beschleunige so schon heute Verwaltungsabläufe.

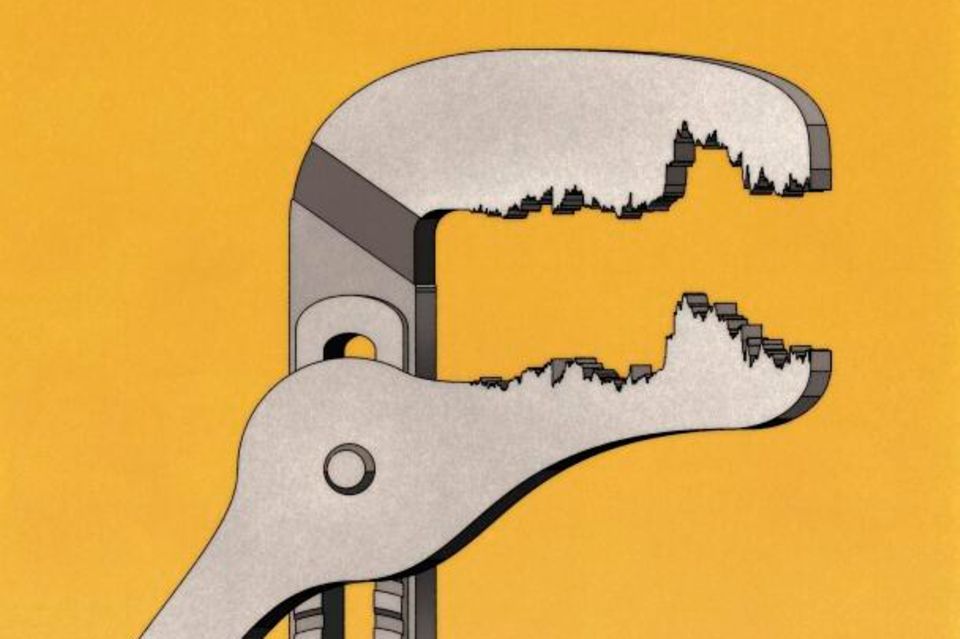

Deutschland gehen jährlich 5 Mrd. Euro „durch die Lappen“

Jörg Niehaves beobachtet, wie viel effizienter Verwaltungen durch KI-Anwendungen tatsächlich werden. Der Informatikprofessor und Politikwissenschaftler leitet die Arbeitsgruppe „Digitale Transformation öffentlicher Dienste“ an der Universität Bremen. Ein einfaches Beispiel sei die Übersetzung von Behördenkommunikation in leichte Sprache, da sparen die Behörden schon heute Zeit und Personalkosten, so. Niehaves.

Die Potenziale seien aber noch viel größer: „Der Bundesrepublik gehen bei öffentlichen Ausschreibungen jährlich etwa 5 Mrd. Euro für die Recherche und die Erstellung von Unterlagen durch die Lappen“, sagt Niehaves zu Capital. Würde man ein Sprachmodell mit den bisherigen Ausschreibungsdaten trainieren, könnte man die Zeit und Kosten „drastisch reduzieren“.

Das hat auch das Digitalministerium erkannt. Es baut dafür eine eigene KI-gestützte-Plattform für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung auf. Das sei ein „digitales Großvorhaben zur Entbürokratisierung“ und für die „Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands elementar“, heißt es aus Wildbergers Haus.

Überangebot: Zu viele KI-Anwendungen auf Länderebene?

Nicht nur im Bund, auch in den Ländern und Kommunen gibt es bereits etliche KI-Anwendungen. Das führt aber auch zu einem Überangebot. „Aus einer technischen Sicht macht es keinen Sinn, so viele verschiedene Anwendungen zu bauen“, sagt Niehaves. Gemeinsame, standardisierte und europaweite Lösungen seien sinnvoller.

In der Praxis führt der jetzt eingeschlagene Weg dazu, dass es in Deutschland eine KI-Strategie des Bundes gibt, dazu 16 KI-Strategien der Bundesländer und nochmals unzählige mehr in den Kommunen. Allerdings kann Niehaves dem auch etwas Positives abgewinnen, denn so sei der Einsatz von KI keine „rein technische Strategie, die vorgegeben und durchgezogen wird“, sondern das Ergebnis eines organischen Prozesses.

Wichtig sei aber: Synergien sollten erkannt und genutzt werden. Dass jede einzelne Anwendung landesspezifisch entwickelt wird, dürfe nicht passieren, sagt Niehaves. „Eine gewisse Vielfalt ist gut, aber ich glaube nicht, dass jedes Bundesland ein eigenes KI-System entwickeln sollte.“ Die Gefahr besteht aber aktuell, denn unter anderem Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg nutzen schon verschiedene sprachbasierte Programme mit ähnlicher Leistung.

Keine KI-Minister in Deutschland

Wird der Traum des albanischen Premierministers also irgendwann womöglich auch in Deutschland wahr? Nein, sagt Experte Niehaves, warnt aber gleichzeitig vor einer schleichenden Entwicklung hin zu KI-gesteuerten Ministerien. Zwar prüfen derzeit gemäß der vorherrschenden Leitlinie für KI-Nutzung Menschen stets die Maschinen. Doch schon jetzt gebe es das Phänomen des „Automation Bias“ oder „Automation Overtrust“: In Experimenten zeigt sich, dass Menschen den Maschinen trotz Warnungen oft zu leicht vertrauen und die Ergebnisse einfach durchwinken. Eigentlich müsste ein Mensch jede Aussage der KI überprüfen. In der Praxis passiert das zu selten. „Ich glaube, dass das eine große Gefahr ist, der wir uns irgendwann mal widmen müssen“, sagt Niehaves.

In Zukunft werde es noch häufiger passieren, dass zwar auf dem Papier immer noch ein Mensch verantwortlich sei, in Wahrheit aber Künstliche Intelligenzen schon viele Aufgaben der Verwaltungen ohne echte menschliche Kontrolle übernommen hätten. Auf diese Weise sollte der Traum des albanischen Premierministers nicht in Erfüllung gehen.