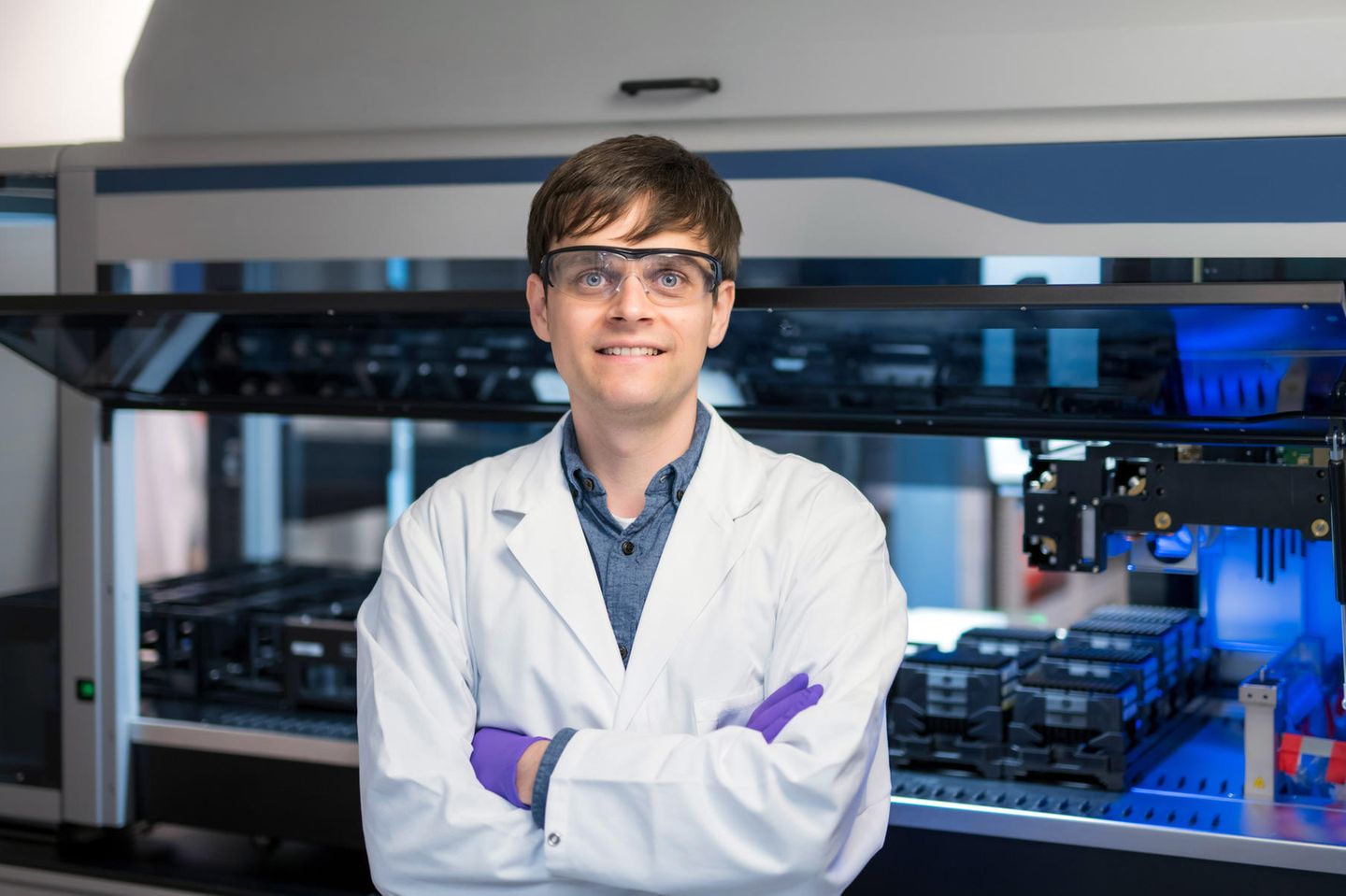

Kittel an. Schutzbrille auf. Wenn Norbert Furtmann und Thorsten Schmidt in ihr Labor gehen, sehen sie aus, wie sich die meisten Kinder wohl Wissenschaftler in der Medikamentenforschung vorstellen.

Doch um die beiden herum erinnert nur wenig an ein Bilderbuchlabor. Die Forscher in der Large Molecule Forschung am Sanofi-Standort in Frankfurt-Höchst pipettieren nur noch selten Flüssigkeiten zwischen Kolben und Reagenzgläsern. Stattdessen hieven Maschinen hier Paletten mit hunderten teelöffelgroßen Wirkstoffproben von einem Versuch zum nächsten. Die Testergebnisse liefern die Geräte direkt an die Computer im Labor.

„Wir haben es mit sehr komplexen Molekülen und undenkbar vielen Varianten zu tun, die wir ausprobieren müssten, um das bestmögliche Therapeutikum zu finden“, sagt Schmidt. Die Tests habe man daher automatisiert. Ein Computermodell entscheide, welche Varianten überhaupt getestet werden. Das spare Zeit.

Die Kombination von Robotik und künstlicher Intelligenz zählt zu den größten Neuerungen in der Forschung von Sanofi in Frankfurt-Höchst. 2023 erwirtschaftete der französische Pharmariese weltweit rund 43 Mrd. Euro Umsatz mit über 90.000 Mitarbeitern. In Deutschland arbeiten etwa 7700 Beschäftigte, 6000 davon in Höchst. Allein 1000 sind in der Forschung und Entwicklung tätig.

Den größten Umsatz in Deutschland erzielt Sanofi mit dem erst 2017 zugelassenen Medikament Dupixent. Das Mittel wird hauptsächlich bei Neurodermitis und Asthma eingesetzt, Studien zum Einsatz bei der Raucherkrankheit COPD laufen derzeit. Der Grippeimpfstoff Efluelda beschert dem Konzern hierzulande ähnlich hohe Einnahmen, ebenso die Insulinprodukte Toujeo und Lantus, die in Höchst produziert werden.

Wirksam allein reicht nicht

Daneben haben sich die Frankfurter Forscher auf sogenannte Biologika spezialisiert. Das sind Medikamente, die von lebenden Zellen oder Organismen hergestellt werden und zur Behandlung von Krankheiten wie rheumatoider Arthritis oder Krebs eingesetzt werden. „Biologika sind spezifischer und können passgenauer wirken als die klassischen, synthetisch hergestellten Medikamente“, erklärt Schmidt, der die Biologika-Forschung leitet. Das Problem: Die Präparate sind wesentlich komplexer in ihrer Wirkweise und in der Herstellung.

Im ersten Schritt überlegen die Wissenschaftler sich zunächst, wie das fertige Molekül aussehen soll. Dann generieren sie die DNA, den Bauplan für das Molekül. Die schleusen sie in die Zelle, die dann das Molekül produziert. Doch bis das Ergebnis die Forscher überzeugt, müssen sie viele Versuche unternehmen.

„Viele Moleküle wirken zwar gegen eine Krankheit beziehungsweise den Krankheitsauslöser“, sagt Schmidt. Doch ein fertiges Medikament müsse noch viel mehr Anforderungen erfüllen. „Es muss beispielsweise über einen längeren Zeitraum lagerbar sein. Seine Eigenschaften dürfen sich nicht verändern, auch bei verschiedenen Temperaturen.“ Das Problem: Das eine Molekül zu finden, das all die gewünschten Eigenschaften hat, benötigt sehr, sehr viele Anläufe. „Es ist, wie die Nadel im Heuhaufen zu finden“, sagt Schmidt.

Zunächst haben die Forscher die Versuchsabläufe automatisiert. Dennoch gibt es bei komplexen Molekülen Millionen möglicher Varianten. Selbst mit Hilfe der Roboter wäre es ein riesiger Zeit- und Kostenaufwand, alle durchzuprobieren.

Künstliche Intelligenz vs. Heuhaufen

Die Lösung kommt wie so oft dieser Tage nicht aus der Biologie, sondern aus der Datenwissenschaft. Denn dank der heutigen Rechenleistung von Computern ist es gar nicht mehr notwendig, alles in der Realität auszuprobieren.

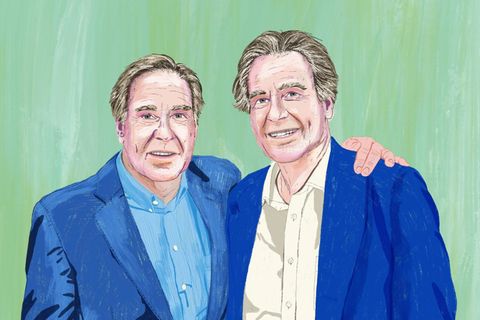

„Wir sammeln in unseren Versuchen viele Daten über Moleküle“, sagt Furtmann, der als Teamleiter in der Abteilung Large Molecule Research an der Schnittstelle von biologischer Forschung und Data Science arbeitet. Mit einem eigens entwickelten Algorithmus kann der Computer aus den Daten Muster ableiten und vorhersagen, ob ein Moleküldesign bestimmte Anforderungen wahrscheinlich erfüllt. „Mithilfe künstlicher Intelligenz können den Heuhaufen zusammenschrumpfen auf den Teil, in dem am wahrscheinlichsten die Nadel zu finden ist“, sagt Furtmann.

Stolz präsentiert er die Ergebnisse eines Beispielversuchs, an dessen Anfang etwa 6000 mögliche Moleküldesigns standen. Die Wissenschaftler produzierten 1800 davon und prüften sie unter anderem auf Wirksamkeit und Stabilität. Die Erkenntnisse aus diesen Versuchen nutzte der Computer, um aus den restlichen 4200 Varianten Kandidaten zu ermitteln, die mutmaßlich besonders wirksam und gut herzustellen sind. Das Team produzierte die vorgeschlagenen 255 Varianten im Labor und testete sie. „In rund 90 Prozent der Fälle lag das Modell richtig“, so Furtmann.

Wenige hundert Meter weiter in einem Verwaltungsgebäude, erklärt Marion Zerlin, wie das Unternehmen von dieser Vorgehensweise profitiert. Seit August 2023 ist sie Geschäftsführerin für Forschung & Entwicklung bei Sanofi Deutschland. „Im Schnitt dauert die Medikamentenentwicklung zwölf Jahre“, sagt Zerlin. Die ersten vier Jahre gelten der Forschung im Labor. Sie sind mit Abstand die teuersten. Danach erst werden über sieben Jahre hinweg Wirksamkeit und Verträglichkeit erprobt – zunächst in Tierversuchen, dann in klinischen Studien. Wenn alles gut läuft, wird dann die Zulassung beantragt. Bis das Medikament auf den Markt kommt, vergeht im Schnitt ein weiteres Jahr.

Nicht nur im ersten Abschnitt will Sanofi Zeit und damit Geld sparen, sondern auch bei den klinischen Studien. „Aus anonymisierten Patientendaten aus Studien können wir virtuelle Patienten entwickeln“, sagt Zerlin. Anhand dieser Modelle lasse sich etwa ableiten, wie hoch die Dosis eines neuen Medikaments sein sollte oder wie der Wirkstoff am besten verabreicht wird, zum Beispiel mit einer Spritze oder als Tablette. All das vor den ersten Prototypen eines Medikaments zu wissen, könne direkt zu erfolgreicheren Patientenstudien führen und würde die Entwicklungsdauer weiter verkürzen.

Die neuen Technologien sollen dabei helfen, die ambitionierten Unternehmensziele zu erreichen. Bis 2030 will Sanofi den Umsatz vor allen mit Medikamenten für Krankheiten stärken, bei denen es einen hohen medizinischen Bedarf gebe, wie Morbus Crohn, Asthma oder COPD. Die Entwicklung solle dank der Innovationen im besten Falle schneller verlaufen als bisher, sagt Zerlin. „Unser Ziel ist es, die Entwicklung innovativer Medikamente zu beschleunigen.“