Herr Keupp, das russische Artilleriefeuer hat an der Front in der Ukraine teilweise um 75 Prozent abgenommen. US-Vertreter haben bislang noch keine Erklärung, haben Sie eine?

MARCUS KEUPP: Das ist kein Rätsel, im Gegenteil, das gab es schon im zweiten Jahr des Ersten Weltkriegs. Damals schossen die Kriegsparteien unermüdlich mit Artilleriemunition aufeinander, bis sie merkten, dass ihre Rüstungsindustrien mit der Nachproduktion nicht mehr hinterherkommen.

Bei seiner Kriegsführung ist Russland auf Artillerie angewiesen. Wie lange können die Kremltruppen dann noch so einen Krieg führen?

Das ist die Frage: Entweder gibt es eine extrem leistungsfähige Rüstungsindustrie, die diese Stückzahlen produzieren kann oder sie nehmen Granaten aus ihren sowjetischen Depots. Russland hatte vor Kriegsbeginn ungefähr 17 Millionen Artilleriegranaten, sowohl seit 1991 als auch ex-sowjetische Bestände. Die durchschnittliche Feuerfrequenz seit Februar liegt etwa bei 30.000 Artilleriegranaten pro Tag, vielleicht bei 50.000 in der Spitze im Sommer. Zusammengerechnet sind das knapp elf Monate nach Kriegsbeginn dann etwa 10 Millionen Artilleriegranaten, die Russland bislang verschossen hat.

Kann die russische Rüstungsindustrie das ausgleichen?

Die Produktionskapazität der Russen liegt bei lediglich 1,2, vielleicht 1,7 Millionen Artilleriegranaten pro Jahr. Wenn sie ihre Feuerfrequenz aufrechterhalten würden, dann hätten sie noch für 233 Tage solche Munition. Eine Armee kann keinen Krieg führen, wenn in knapp acht Monaten die Munition ausgeht. Das Land steht vor einem Problem: Russland hat nicht damit gerechnet, dass der Krieg so lange dauern würde. Seit dem vergangenen Herbst rationieren sie daher ihre Artilleriemunition.

Für eine vermeintliche Militärnation klingen 1,2 Mio. Artilleriegranaten pro Jahr nicht nach sehr viel.

Die russische Rüstungsindustrie hatte schon immer zwei Probleme, auch in der Sowjetunion. Erstens, die Korruption: Ein Großteil der Gelder, die für die Rüstung vorgesehen sind, landet in den Taschen von korrupten Funktionären. Zweitens ist die russische Rüstungsindustrie technologisch unterlegen: Sie kann zwar produzieren, aber nicht besonders modern. Was Russland herstellen kann, sind vor allem Kampfmittel des 20. Jahrhunderts. Für ein riesiges Land mit seinem vermeintlichen Reichtum ist das nicht viel. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was der Westen und seine Verbündeten an die Ukraine liefern können.

Welche Rolle spielen dabei die Sanktionen?

Die Sanktionen treffen die Rüstungsindustrie nicht so stark, vor allem wenn es um einfache Systeme wie Artilleriegeschosse oder Kampfpanzer geht. Als der großangelegte Angriff im Februar begann, hatten sich viele Beobachter erhofft, dass die westlichen Sanktionen dafür sorgen würden, dass der Munitionsnachschub stockt. Dabei wurde übersehen, dass die gesamte russische Rüstungsindustrie schon seit 2014 sanktioniert ist - nicht nur von den USA. Diese Sanktionen treffen vor allem das russische Exportgeschäft, nicht die Produktion. Keine westliche Firma darf mehr Komponenten liefern, kein russischer Rüstungsproduzent in den Westen exportieren. Alle Umgehungswege sind verboten.

Trotzdem kommt Russland noch an westliche Bauteile.

Es gibt eine Ausnahme: den Iran. Es tauchen immer wieder Bilder von russischen Rüstungsgütern auf, in denen etwa westliche Chips stecken. Die wurden dann über den Iran nach Russland geschmuggelt oder auf dem chinesischen Markt eingekauft.

Kommen wir noch zur gesamtwirtschaftlichen Lage. Das Haushaltsdefizit des Kreml soll im vergangenen Jahr bei 47 Mrd. US-Dollar gelegen haben. Was bleibt von der russischen Wirtschaft?

Für Russland geht es zurück in Richtung Sowjetunion. Deren Wirtschaft hatte drei Grundsätze: Erstens das Primat des Militärs – Geld fließt also zuerst in die Aufrüstung der Armee. Zweitens die Ruhigstellung der Bevölkerung – Nahrungsmittel und Mieten wurden subventioniert, damit es nicht zu Unruhen kommt. Und drittens der Import der übrigen Güter. Die große Ironie ist, dass Putin bei den Russen deshalb beliebt ist, weil er eine Reihe großer Sozialprogramme angestoßen hat. Er hat die Lage der Rentner verbessert und versucht, die Armut zu lindern. Finanziert hat er das mit den hohen Gewinnen aus dem Export von Gas und Öl.

Der Westen bezieht kaum noch fossile Rohstoffe aus Russland, damit fällt diese Einnahmequelle weg. Woher kommt dann das Geld?

Zuerst nimmt Putin das Geld aus dem nationalen Wohlfahrtsfonds, also dem Sparschwein. Angesichts der Kriegskosten reicht das aber nicht lange. Danach bleiben noch die Sozialausgaben. Die Armutsquote in Russland wird sicher deutlich steigen. Irgendwann wird Russland wieder so aussehen wie die Sowjetunion, ein graues Land mit autoritärem Militär und einer unterdrückten Bevölkerung. Das ist traurig, aber meiner Ansicht nach das wahrscheinlichste Szenario.

Zusätzlich hat der Kreml Hunderttausende Männer mobilisiert und wird damit wohl auch weitermachen. Diese Arbeitskräfte fehlen in der heimischen Wirtschaft, oder?

Russland hat bisher behauptet, sie würden 300.000 Menschen mobilisieren. Aber nur ein Teil der Mobilisierten ist an der Front, der Rest wird wohl zurückbehalten und offenbar länger ausgebildet. Die Todeszahlen sind das einzige Indiz dafür, wie viele es wirklich sind: Bei Bachmut sollen zum Beispiel zuletzt bei einem ukrainischen Angriff etwa 600 Soldaten gestorben sein. Die genaue Zahl der Mobilisierten ist auch unerheblich: Schätzungsweise fehlen der russischen Wirtschaft jetzt eine Million qualifizierte Arbeitskräfte. Neben den Mobilisierten sind auch die 700.000 Menschen eingerechnet, die geflohen sind. Um deutlich zu machen, wie ernst die Lage ist: Es gab erst unter der Woche eine Mitteilung des russischen Digitalministeriums, dass alle IT-Fachkräfte, die freiwillig zurückkommen, nicht ins Militär müssen.

Das klingt sehr verzweifelt.

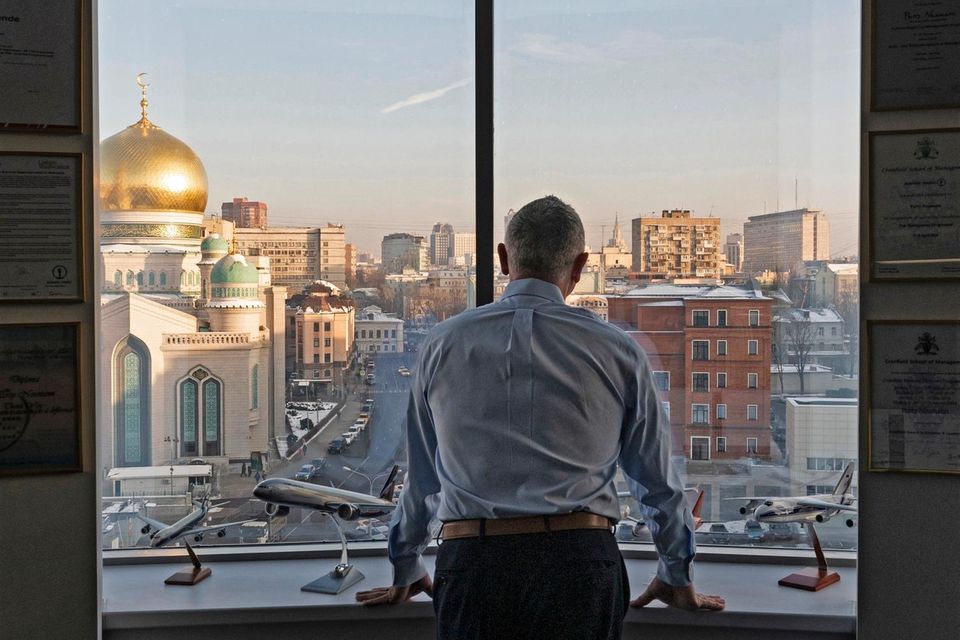

Der Arbeitskräftemangel trifft Moskaus Wirtschaft empfindlich. Gerade der Finanz- und Dienstleistungssektor ist in Russland sehr IT-intensiv. Bei russischen Banken beginnen derzeit die Überlegungen: Wie halten wir unser Geschäft aufrecht, wenn die ganzen Leute fehlen? Das Problem ist nicht unbedingt, dass sie beim Militär sterben, sondern nach Dubai, China oder Kasachstan geflohen sind. Diese langfristigen Folgen darf man nicht unterschätzen. Sollte Putin eine zweite, dritte oder vierte Mobilisierungswelle starten, wird die Wirtschaft schnell zugrunde gehen.

Damit bleibt für Russland keine langfristige Perspektive?

Ja. Hinzu kommt ein Punkt, den auch einige deutsche Unternehmen nicht im Blick haben: die Reparationen. Nehmen wir einmal an, der Krieg endet im Spätherbst 2023 mit einer russischen Niederlage. Dann halte ich es für äußerst unwahrscheinlich, dass es eine große Neuordnung geben wird, wie etwa beim Wiener Kongress 1815, als der Kontinent nach dem Sturz Napoleons neu geordnet wurde. Wer zahlt dann aber die Schäden, die bislang in der Ukraine entstanden sind? Stand jetzt sind es 800 Mrd. US-Dollar und mit jedem Tag wird es mehr. Ein angeschlagenes Russland, das ultranationalistisch und revanchistisch eingestellt ist, wird das auf keinen Fall freiwillig machen.

Sondern?

Die westlichen Staaten werden zunächst alle russischen Vermögenswerte beschlagnahmen und enteignen. In den USA gibt es schon so ein Gesetz, in Frankreich entsteht gerade eins. Was wohl folgen wird, ist die Vergeltungsmaßnahme Russlands. Auch sie werden alle westlichen Firmen, die geblieben sind, enteignen. Das betrifft dann auch deutsche Unternehmen. Ich glaube, vielen westlichen Firmen ist das nicht klar. Sie haben noch nicht verstanden, dass der Krieg nicht nur temporär ist, sondern gerade eine neue Weltordnung entsteht. Die Konsequenzen sind viel größer als die Kampfhandlungen in der Ukraine. Die ganze Welt baut sich um. Die wenigsten haben verstanden, was das eigentlich heißt.

Dieser Artikel ist zuerst auf ntv.de erschienen.