Der Plan funktionierte perfekt: Die Crypto AG produzierte Chiffriermaschinen, mit denen ihre Kunden in aller Welt Daten und Nachrichten sicher übermitteln sollten. In Wahrheit aber gehörte die Schweizer Firma dem deutschen BND und der amerikanischen CIA – und betrieb genau das, was sie zu verhindern behauptete: die umfassende Ausspähung ihrer Kunden.

Die Enthüllung schlug im Februar einige Wellen. Dabei war die Crypto AG nur ein besonders krasses Beispiel für eine alte Strategie der Geheimdienste: Tarnfirmen und Manager großer Konzerne zum Ausspionieren ihrer Gegner zu nutzen.

So betrieb die CIA in den 80er-Jahren eine eigene Fluglinie, um illegale Waffenexporte zu organisieren. Der BND gründete in den 50er-Jahren mehrere Verlage, um den Ostblock auszuforschen. Noch wichtiger als die Tarnfirmen war die Rekrutierung von Spitzenmanagern großer Konzerne, die bei ihren Reisen in die Sowjetunion und nach China Informationen beschafften.

Als prominentester BND-Vertrauter gilt der 2013 verstorbene Berthold Beitz. Der Geheimdienst führte den Wirtschaftskapitän unter dem Decknamen „Falk“. BND-Gründer Reinhard Gehlen schöpfte den Krupp-Chef nach seinen Ostblock-Reisen wiederholt persönlich ab. Beitz erklärte sich sogar bereit, einen hauptamtlichen BND-Mitarbeiter verdeckt in seinen eigenen Konzern einzuschleusen. In allerletzter Minute scheiterte der Plan 1962 an der Verwicklung des Geheimdienstlers in die Spiegel-Affäre.

Die CIA versuchte Manager zu gewinnen

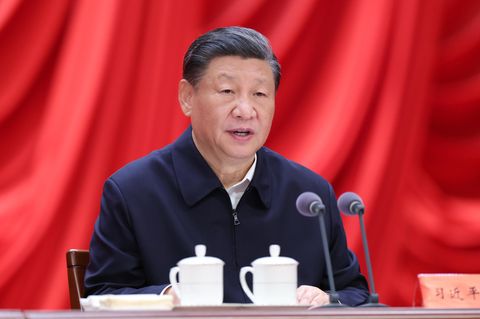

Auch die CIA bemühte sich, deutsche Konzernmanager am BND vorbei in ihr Spionagenetz zu integrieren. Seit Ende der 60er-Jahre interessierten sich die Geheimdienstler vor allem für deutsche Unternehmen, die nach dem Ende der chaotischen Kulturrevolution erstmals wieder Geschäfte in der Volksrepublik China anbahnten. In einer Notiz mit der Nummer 8162 und dem Vermerkt „Secret“ berichtete das Bonner Büro der CIA der Zentrale in Langley, Virginia, über „Versuche zur Gewinnung von Top-Managern westdeutscher Firmen“, die als „legale Reisende“ in die Volksrepublik gelangen konnten – der Eingangsstempel trägt das Datum 2. Dezember 1968.

Dem Dokument zufolge verhandelte der Geheimdienst unter anderem mit Managern des damaligen Maschinen- und Anlagebaukonzerns Mannesmann Meer, mit dem Kabelhersteller F&G sowie dem Stahlwerkshersteller Schloemann Siemag. Zum Teil setzte die CIA auf Kontakte zu den Vorständen, zum Teil suchte man sich geeignete Informanten in den Konzernen auf eigene Faust. Wie erfolgreich die CIA dabei war, bleibt bis heute im Dunkeln.

Immerhin weigerten sich einige Konzerne auch ausdrücklich, sich für Operationen in China einspannen zu lassen. In einem weiteren Telegramm berichtete das Bonner CIA-Büro Ende 1968 resigniert über die „konsequente Weigerung“ der Siemens AG, mit dem Geheimdienst „zu kooperieren“. Den Münchner Managern war schon damals der Geschäftskontakt ins kommunistische China zu wichtig, um ihn durch die Zusammenarbeit mit einem Geheimdienst zu gefährden. Ob das bis heute so ist, wissen wir nicht. Aber wir können es vermuten.

Bernd Ziesemer war Chefredakteur des „Handelsblatt“. In der Kolumne „Déjà-vu“ greift er jeden Monat Strategien, Probleme und politische Aspekte von Unternehmen auf – und durchleuchtet sie bis in die Vergangenheit.