Greg Abowski sitzt im siebten Stock eines Hauses, das wie ein Traum aus dem Silicon Valley aussieht: jede Etage in einer anderen Farbe gestrichen, Urwaldpflanzen, die sich an Wänden hochranken, Teeküchen, in denen frisches Obst und Gemüse auf die Mitarbeiter warten, lichtdurchflutete Flure. Zwischen Großraumbüros mit Stofftieren an den Rechnern laufen Mitarbeiter auf Socken herum – viele ziehen hier erst mal die Schuhe aus. Dort also sitzt Abowski und sagt: „Wir wollen das russische Google sein, das russische Uber, das russische Ebay, das russische Amazon.“

Was in den meisten anderen Ländern wie ein hohles PR-Klischee klänge, ist hier kein unrealistischer Satz. Abowski ist der Chief Operating Officer von Yandex, dem russischen Suchmaschinenkonzern, der in seiner Moskauer Zentrale mit großem Tempo daran arbeitet, die forschen Ziele in die Tat umzusetzen. In vielem gleicht dieses Techimperium den globalen Internetkonzernen. Nur dass es seine Geschäfte fast lediglich dort macht, wo Russisch gesprochen wird.

Ein in sich gekehrter Ort

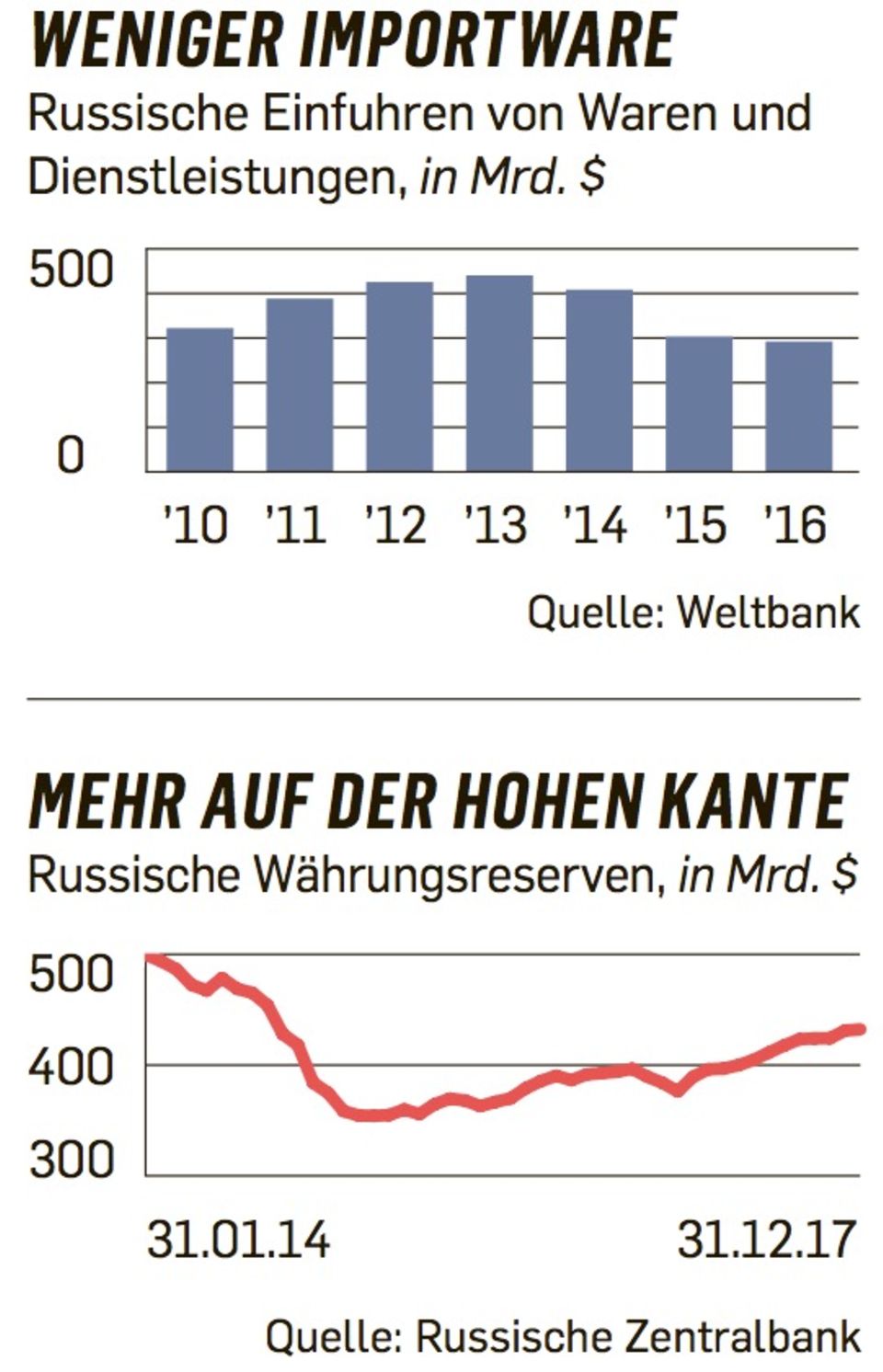

Vier Jahre nachdem die westlichen Staaten die ersten Wirtschaftssanktionen wegen der russischen Aggression in der Ukraine verhängt haben, ist Russland ein in sich gekehrter Ort geworden . Zwar hat das Land 2018 große Auftritte auf der Weltbühne: zentraler Akteur im Syrienkonflikt, Fußballweltmeisterschaft, Präsidentenwahl. Wirtschaftlich aber konzentriert sich das Reich des wiedergewählten Staatschefs Wladimir Putin immer mehr auf sich selbst. Die Importe ins Land sind seit ihrer Hochphase vor 2014 um fast die Hälfte zurückgegangen. Sich an den internationalen Kapitalmärkten zu refinanzieren fällt den russischen Konzernen aufgrund der Sanktionen schwer.

Dafür setzt die Wirtschaft andere Schwerpunkte. Die lange vernachlässigte heimische Agrarindustrie wächst – und schafft es inzwischen, die eigene Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Viktor Jewtuchow, Vizeminister für Industrie und Handel, verkündete 2017, sein Land sei bei Milch, Zucker, Mehl und Eiern fast zu 100 Prozent unabhängig von Importen.

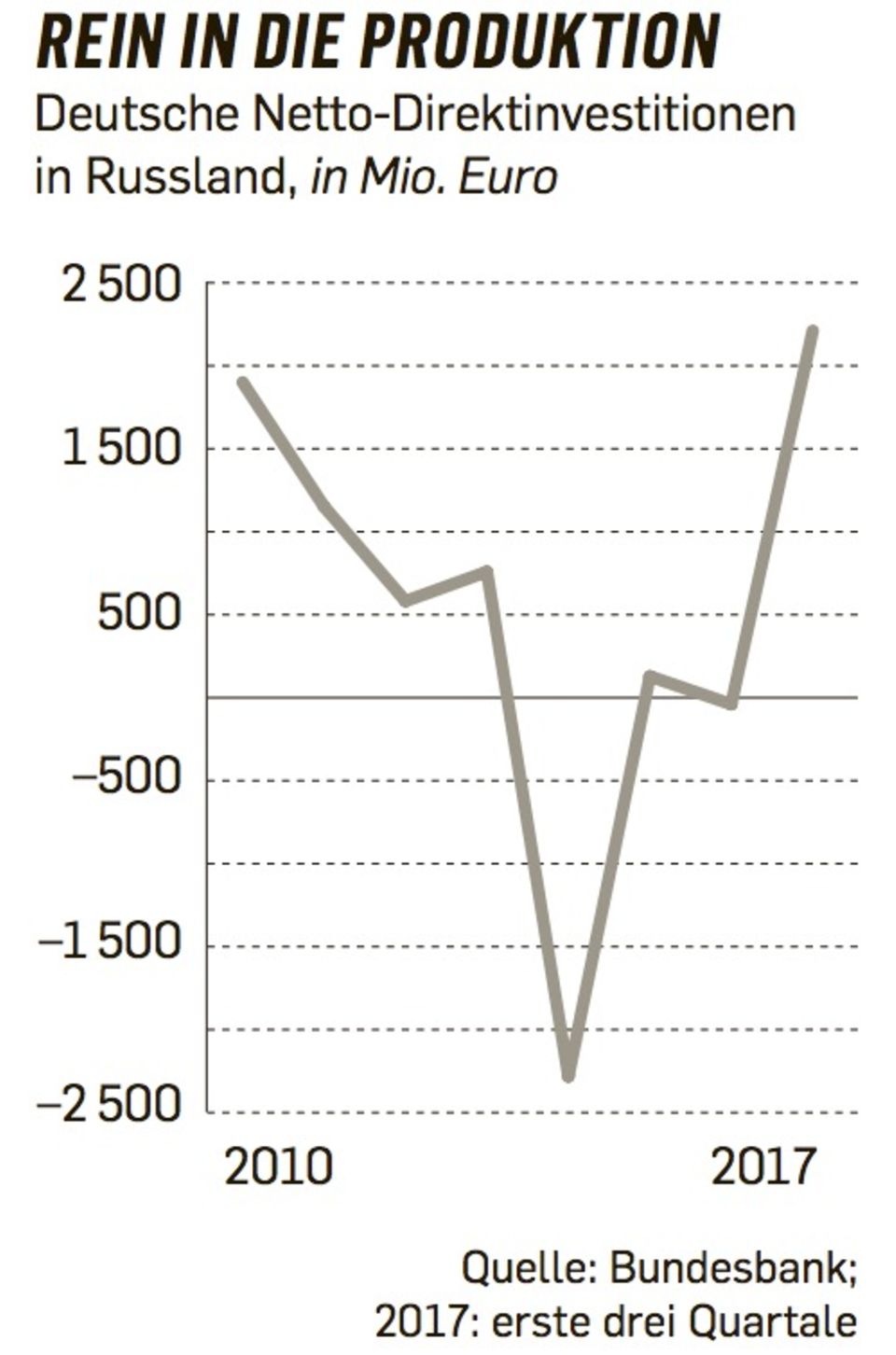

Wer in Russland Autos oder Maschinen verkaufen will, dem wird zudem klargemacht, dass er im Land produzieren muss. Eine Aufforderung, der viele ausländische Unternehmen folgen: Nachdem von 2015 bis 2016 netto de facto keine Direktinvestitionen aus dem Ausland nach Russland flossen, stiegen die Werte 2017 wieder an – auf knapp 25 Mrd. Dollar in den ersten drei Quartalen.

Gleichzeitig übt der Staat Druck auf inländische Betriebe aus: Lange Listen der Ministerien geben vor, welche ausländischen Produkte durch russische Waren zu ersetzen sind – mit entsprechenden Folgen für die Vergabe öffentlicher Aufträge.

Und dann ist da die russische Techszene, die so eigenständig ist wie sonst nur ihr chinesisches Pendant. Das Land hat nicht nur eine eigene Suchmaschine, sondern mit VKontakte und Odnoklassniki auch eigene soziale Netzwerke und mit Ozon einen Gegenspieler zu Amazon.

Was US-Präsident Donald Trump ständig als Motto für sein Land postuliert, treibt sein russischer Amtskollege Putin längst voran: Russia first. Es ist ein autarkes, sich selbst genügendes Wirtschaftssystem, das sich da entwickelt. Eine Art Sowjetunion mit Internetanschluss. Und ohne Ideologie.

Auch der Technologieriese Yandex ist ein Beispiel dafür, wie gut die Russen mit sich selbst klarkommen. Beim Markteintritt 1997 hatte er einen Startvorteil vor Google, da die Suchmaschine Anfragen in der komplizierten russischen Grammatik einfach besser verarbeiten konnte. Natürlich griffen die Amerikaner den russischen Wettbewerber an, aber Yandex gelang es, seinen größeren Marktanteil bei den Suchanfragen bis heute zu verteidigen.

Mehr noch: Auf Betreiben von Yandex zwangen Russlands Wettbewerbsbehörden im April 2017 Google dazu, sein mobiles Betriebssystem Android für den Konkurrenten zu öffnen. Das bedeutet: Yandex kann mit Smartphoneherstellern vereinbaren, dass auf dem russischen Markt die eigenen Apps auf den Telefonen vorinstalliert werden. „Es gibt nur einen offenen Markt, auf dem Google nicht dominant ist“, sagt Abowski mit unüberhörbarem Stolz: „Und das ist Russland.“

Wie offen dieser Markt mit seinen vielen staatlichen Akteuren tatsächlich ist, sei dahingestellt. Yandex jedenfalls dominiert den russischen Markt bei Weitem nicht nur mit seiner Suchmaschine. Gemeinsam mit der staatlich kontrollierten Sberbank hat das Unternehmen ein Joint Venture gegründet, das eine gigantische Onlinehandelsplattform vorantreiben will. Natürlich gibt es auch einen elektronischen Assistenten, der es mit Amazon Echo und Google Home aufnehmen will: Die Frauenstimme, die Antworten auf alle Nutzerfragen kennt, trägt in Russland den Namen Alisa.

Den wohl größten Coup aber landete Yandex, als der Konzern den mächtigen US-Fahrdienstanbieter Uber in Russland de facto zum Juniorpartner degradierte. Schon jetzt sind überall in Moskau und anderen russischen Städten Yandex-Taxis im Einsatz, die ausschließlich mit der App des Unternehmens geordert werden können. Ende 2017 gründete der Konzern dann zusätzlich ein Gemeinschaftsunternehmen mit Uber, an dem die Russen allerdings eine Mehrheit von 59,3 Prozent halten. Ob Google, Amazon oder Uber: Die Großen der Techwelt kommen an diesem Platzhirsch nicht vorbei.

700.000 Barrel mehr Öl

Russland hat sich in seiner Ecke ökonomisch eingerichtet. Mit den magischen Wachstumsraten der Zeit nach dem Jahrtausendwechsel ist es zwar vorbei. Aber nach zwei schwierigen Jahren ist die Volkswirtschaft 2017 wieder gewachsen – um etwa 1,8 Prozent. Was nicht viel ist für ein Land, das noch aufholen muss, aber eben auch mehr als nichts. Die Arbeitslosenrate liegt wie in Stein gemeißelt bei knapp sechs Prozent und hat weder infolge der Sanktionen noch durch den Verfall des Ölpreises irgendeine Bewegung gezeigt.

source: tradingeconomics.com

Die trägen Energiekonzerne des Landes sind effizienter geworden. Da sie sich nicht über günstige westliche Kredite finanzieren konnten, reduzierten sie ihre Kosten und heizten die Produktion an. Im Vergleich zum Jahr 2014 werden in Russland jetzt rund 700.000 Barrel mehr Öl pro Tag produziert – ein Anstieg um sieben Prozent. Überhaupt haben die Finanzsanktionen den russischen Unternehmen bisher wenig geschadet. Staatsbanken, Energiekonzerne und staatlich kontrollierte Technologiefirmen glichen den Wegfall westlicher Finanzierungswege entweder durch chinesische Kredite aus oder senkten durch mehr Effizienz ihre Kosten.

Selbst die russischen Währungsreserven, von denen viele glaubten, sie würden rasch zur Neige gehen, haben sich erholt. Sie lagen Ende 2017 bei knapp 433 Mrd. Dollar und nähern sich damit wieder dem Stand von 500 Mrd. Dollar aus der Zeit vor dem Krimkonflikt an. Der wichtigste Grund: Anders als bei früheren Krisen verzichtete die Zentralbank darauf, den Rubel zu stützen.

Putins wirtschaftliche Bilanz ist nicht überragend, aber er muss auch keine Katastrophe verantworten. Eine Umfrage des unabhängigen Lewada-Zentrums kam im Juni 2017 zu einem zwiespältigen Ergebnis: Als Erfolg rechnen viele Russen ihrem Präsidenten an, dass er die militärische Schlagkraft und das „internationale Ansehen“ des Landes gestärkt habe. Andererseits wird ihm vorgeworfen, er habe wenig dafür getan, dass die Wirtschaft vorankommt und die Lebensbedingungen besser werden.

Dieses Bild spiegelt sich in der politischen Stimmung. Zwar regt sich Protest unter jüngeren Russen, deren Gehälter bestenfalls stagnieren. Der charismatische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny schafft es mit Youtube-Clips über die üppigen Villen der Mächtigen, Empörung bei jenen zu wecken, die Anfang des Jahrtausends nur Wachstumsjahre erlebt haben. Aber die Lage ist nicht so fatal, dass dieser Protest auf die breite Bevölkerung übergriffe. Und Nawalny stellt, da er als Kandidat zur Präsidentschaftswahl kurzerhand nicht zugelassen wurde, keine Gefahr dar. Das System floriert nicht, aber es ist stabil.

Wie aber ist es Russland gelungen, trotz der Sanktionen und des gesunkenen Ölpreises einigermaßen über die Runden zu kommen? Ein Treffen mit Chris Weafer, dem Gründer der Beratungsfirma Macro-Advisory. Der Ire ist ein Experte mit jahrzehntelanger Russland-Erfahrung. Er hat als Stratege für Finanzriesen wie Sberbank und Alfa-Bank gearbeitet und dabei alle Höhen und Tiefen des Landes miterlebt. Weafer kommt etwas gehetzt mit wehendem Mantel in ein Café an der Lubjanka, direkt gegenüber liegt die Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Er hat eine erstaunliche These zur Stabilität der russischen Wirtschaft: „Die Sanktionen haben dem Land gutgetan“, sagt Weafer. „Ohne sie wäre die Wirtschaft in ein viel tieferes Loch gefallen.“

Die Strafmaßnahmen, mit denen die EU und die USA russischen Einzelpersonen und Unternehmen den Kontakt mit westlichen Firmen erschwert haben, glaubt Weafer, hätten Moskau zu Disziplin gezwungen. Und dem Land damit letztlich genützt. Der Staat konnte sich nicht im Ausland verschulden und achtete deshalb auf seine Ausgaben. Die Regierung stellte sich auf den niedrigeren Ölpreis ein, also den in Russland wichtigsten Faktor für die öffentlichen Finanzen. Noch vor fünf Jahren brauchte der Kreml einen Preis von 115 Dollar pro Barrel, um den Haushalt auszugleichen. In diesem Jahr reichen 70 Dollar, für 2022 werden sogar 45 Dollar angestrebt.

Im Haushaltsplan für die kommenden Jahre spiegelt sich die neue Bescheidenheit: Er sieht für die Zeit bis 2020 stetig sinkende Staatsausgaben vor. Das Budgetdefizit soll bis dahin von 2,3 Prozent des BIP im vergangenen Jahr auf 0,8 Prozent sinken. 2018 soll in praktisch allen Regierungsbereichen gespart werden, außer bei Bildung und innerer Sicherheit.

Die Folge ist allerdings auch, dass der Staat sich einschränkt und weniger investiert, was vor allem das Bauwesen trifft. Der Sektor stürzte 2015 um sieben Prozent ab, 2016 dann noch einmal um gut vier Prozent, erst jetzt erholt er sich allmählich. Auch gab die Zentralbank den Wechselkurs des Rubels frei – was zwar zum Absturz der Währung beitrug, aber auch der heimischen Industrie gegenüber ausländischen Wettbewerbern half. „Ich glaube“, sagt Weafer, „wenn sie keine andere Wahl hat, tut die russische Führung fast immer das Richtige.“

USA beim Weizen überholt

Hinzu kamen zwei weitere Effekte. Zum einen setzte der Kreml auf Gegensanktionen, mit denen der Import von Lebensmitteln aus dem Westen untersagt wurde. Das Ergebnis war zunächst ein heftiger Preisanstieg. Dann aber beflügelte das Verbot die heimische Landwirtschaft, die nun keine Konkurrenz mehr für ihre Produkte hatte. Russland überholte die USA als Weizenproduzent und muss kaum noch Getreide einführen.

Zum anderen wurde von Entlassungen vor allem die Baubranche gebeutelt – und dort arbeiteten vorrangig Gastarbeiter aus Russlands zentralasiatischen Nachbarstaaten. Die verloren ihre Jobs und verließen das Land. Der Schmerz der Krise wurde zum Teil also einfach exportiert.

Regierungskritiker weisen zwar darauf hin, dass auch die heimische Bevölkerung unter der Stagnation und den Sanktionen leidet. „Der Lebensstandard der durchschnittlichen Russen ist deutlich gesunken“, sagt Wladimir Milow, einst Vize-Energieminister und heute Aktivist der Opposition. Da weniger hochwertige Importwaren ins Land kämen, müsse sich die Bevölkerung mit schlechteren Inlandsprodukten begnügen. Allerdings kann auch das bisher Putin nicht gefährlich werden. Anders Aslund, Osteuropa-Experte des Atlantic Council und entschiedener Kritiker des Kreml-Chefs, glaubt, dass sich das Land stabilisiert hat. Zwar bereicherten sich Putin und seine Gefolgsleute weiter an den Staatsunternehmen, doch zugleich halte die disziplinierte Geld- und Fiskalpolitik das System am Laufen. „Dieses Wirtschaftsmodell lässt wenig Raum für Wachstum“, sagt Aslund. „Aber die Sowjetunion hat uns gelehrt, dass ein suboptimales System lange Zeit überdauern kann.“

Eingerichtet haben sich in Russlands „neuer Normalität“, wie es hier gerne genannt wird, auch die deutschen Exporteure und Produzenten. Nachdem das Land für sie lange ein Eldorado war, in dem sie Jahr für Jahr neue Verkaufserfolge feierten, ist nun eine neue Zeit angebrochen. „Die zweistelligen Wachstumsraten, die deutsche Unternehmen hier in den 2000er-Jahren erlebten, sind wohl vorüber“, sagt Michael Harms, Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft und damit einer der wichtigsten Lobbyisten für die Interessen deutscher Firmen in Russland. „Viele deutsche Firmen sagen uns jetzt, dass sie russische Konkurrenz bekommen haben.“ Schon kleine Erfolge wie der erste Exportzuwachs von Deutschland nach Russland seit Langem, der für 2017 erwartet wird, werden erleichtert aufgenommen.

Zudem orientieren sich die Unternehmen an der Vorgabe des Kremls, ihre Produktion möglichst nach Russland zu verlagern, wenn sie dort etwas verkaufen wollen. Daimler baut trotz des seit Jahren schwächelnden Automarkts sein erstes russisches Werk bei Moskau, in dem ab 2019 E-Klasse-Limousinen und Geländewagen produziert werden sollen. Schwerer hatte es anfangs der Landmaschinenhersteller Claas mit seinem Werk im südrussischen Krasnodar. Das ostwestfälische Unternehmen bemühte sich lange um einen Status als „russischer Hersteller“, um wie seine Konkurrenten staatliche Subventionen zu bekommen. Das gelang allerdings erst nach intensiver Lobbyarbeit und Unterstützung durch die deutsche Politik.

Da auch Mittelständler in Russland Produktionen aufbauten, war 2017 nach Jahren der Zurückhaltung wieder ein aktives Jahr: In den ersten drei Quartalen wurden laut Bundesbank netto über 2 Mrd. Euro aus Deutschland investiert. Natürlich weiß niemand, ob das so bleibt. „Die Rubel-Abwertung hat Exporte nach Russland teurer gemacht. Es ist für ausländische Unternehmen daher zum Teil sehr sinnvoll, im Land zu investieren“, sagt Ost-Ausschuss-Geschäftsführer Harms. „Die Frage ist aber, ob weiter so stark investiert wird. Wer vor Ort sein muss, ist eigentlich schon da.“

Wenig geändert hat sich derweil an den alten Problemen, mit denen Unternehmen in Russland traditionell zu kämpfen haben. Im Wettbewerbsindex des Weltwirtschaftsforums, der das Geschäftsklima in 137 Staaten untersucht, hat das Land zwar im Vergleich zur letzten Studie einige Plätze gutgemacht. Weit hinten bleiben die Russen aber bei den Punkten Bürokratie,- Unabhängigkeit der Justiz, Korruption und Effizienz der öffentlichen Verwaltung. Nach wie vor ist der Geschäftsalltag in Russland oft ein Kampf gegen Bürokraten und die Mängel der Infrastruktur.

Der Trick eines Tech-Unternehmens wie Yandex: Es setzt genau bei diesen Hürden des Alltags an. Taxifahrer mogeln bei den Fahrpreisen? Wer mit der Yandex-App ein Fahrzeug bestellt, bekommt die Kosten vorher verbindlich berechnet. Die öffentlichen Wetterdaten sind unzuverlässig? Yandex lässt mit Big-Data-Analysen exaktere Prognosen berechnen und veröffentlicht sie auf seiner Website. Niemand weiß, wann die Behörden im Sommer zur Wartung der Leitungen das warme Wasser abstellen? Yandex hat die Daten für jedes Viertel der russischen Großstädte. „Unser Vorteil besteht in einem Service, der sehr genau auf die lokalen Bedingungen eingeht“, sagt Yandex-COO Abowski.

Selbst die Yandex-Sprachassistentin Alisa beantwortet Nutzerfragen mitunter auf sehr russische Art. Mensch: „Ich bin traurig.“ Alisa: „Niemand hat gesagt, dass es einfach werden würde.“ Je präziser Yandex auf die Bedürfnisse seiner russischen Nutzer eingeht, desto mehr Menschen verwenden die App oder Website des Unternehmens – und sehen dort die Werbung, mit der Yandex einen Großteil seines Geldes verdient. In den vergangenen vier Jahren hat der Techkonzern seine Umsätze verdoppelt, mit satten zweistelligen Wachstumsraten pro Jahr.

Jenseits von Leuchtturmfirmen wie Yandex aber hemmen Russlands altbekannte Probleme das Wachstum. Der Staat reagiert darauf oft mit ebenso altbekannten Rezepten: Anstatt die Mängel zu beheben, werden Schonbereiche geschaffen, in denen sich ausgewählte Unternehmen den Härten des wirtschaftlichen Alltags entziehen können.

Etwa 20 Kilometer vom Moskauer Zentrum entfernt, im Südwesten der Stadt, liegt so eine Sonderzone. Das riesige Areal ist noch weitgehend mit Schnee bedeckt. Vor einem Schlagbaum an der Zufahrtstraße stehen drei grimmige Männer in Tarnanzügen, die prüfen, ob der Besucher einen „Propusk“ hat, einen Passierschein. Wer ihn vorweist, darf weiterfahren. Noch einmal zehn Autominuten dauert es, bis man auf dem weitläufigen Gelände den Skolkowo-Technopark erreicht, einen gewaltigen Bau aus Stahlstreben und Glasfassaden.

Kaserne für Tüftler

Das Innovationszentrum Skolkowo wurde 2010 vom damaligen Präsidenten Dmitri Medwedew gewissermaßen angeordnet und durch die staatsnahen Medien als russisches Silicon Valley gefeiert. Die Idee: Mit einem Mix aus Staatsgeldern und Beiträgen großer Konzerne sollte bei Moskau ein Hort der Forschung und technologischen Entwicklung entstehen, mit dem das Land wieder Anschluss an den Rest der Welt findet.

Fast acht Jahre später steht zwar eine Reihe von Gebäuden zwischen den Schneeverwehungen, aber von vibrierender Start-up-Kultur ist wenig zu spüren. Das Hauptgebäude ähnelt einer Messehalle in den Betriebsferien. Ein paar Gestalten verlieren sich zwischen den Aufgängen, die von gelangweilten Rezeptionistinnen bewacht werden. Glaubt man der Skolkowo-Leitung, dann sitzen in dem Bau 250 handverlesene Start-ups, die hier an Produkten für Unternehmen feilen, fast alle von ihnen aus Russland. Sie bekommen Steuervorteile und werden bei den Lohnnebenkosten geschont.

In einem der Büros steht Fjodor Antonow, der Chef von Anisoprint, einem Unternehmen, das 3D-Drucker für kleine Betriebe herstellt. Die Geräte, die wie etwas zu große Mikrowellen aussehen, sollen Maschinenteile herstellen, zum Beispiel für Drohnen. „Wir waren auch schon auf einer Messe in Deutschland“, sagt der Chef. „Das Interesse war groß.“ Antonow ist ein freundlicher junger Mann, der etwas verloren wirkt in dem riesigen Technopark. Es gibt ein Foto von ihm, auf dem er Medwedew einen Drucker zeigt. Der Politiker sieht darauf aus, als denke er gerade an etwas völlig anderes.

Es ist ein traditionelles russisches Konzept, das hier in Skolkowo wiederaufgeführt wird. Schon zu Sowjetzeiten gab es Akademikersiedlungen außerhalb der Städte, in denen Kopfmenschen an irgendetwas herumbastelten, isoliert von der übrigen Gesellschaft. Nach wie vor tut der Staat das gern: die schlauen Leute irgendwo kasernieren, finanzieren und vom Rest der Welt trennen.

„Einen großen Fehler hat die russische Regierung auf jeden Fall gemacht“, sagt der Ökonom Weafer. „Sie hat zu viele Ressourcen in den staatlichen Sektor gesteckt.“ Die Wachstumsaussichten für die Wirtschaft würden so eher geschwächt.

Tatsächlich ist der Anteil des Staats am russischen Bruttoinlandsprodukt seit einem Rückgang zu Beginn des Jahrtausends wieder gestiegen. 55 Prozent der Wirtschaftsleistung werden nach Schätzung von Ökonomen wieder in diesem Bereich erbracht. Das gilt nicht nur für den Energiesektor, in dem Gazprom und Rosneft den Markt dominieren. Auch bei den Banken ist der Staat wieder führend.

In den 90er-Jahren, nach dem Ende der Sowjetunion, hatte sich das Land geöffnet. Für private Investoren und ausländische Unternehmen. Es war eine Zeit des rabiaten Wandels, die vielen Russen im Rückblick wie ein Albtraum vorkommt. Doch selbst in den ersten Jahren unter Putin war Russland noch ein Staat, dem Einflüsse von außen willkommen waren. Man warb um Know-how, man probierte aus, was andere Märkte zu bieten hatten. Nun aber macht das Land immer mehr zu – und die Sanktionen scheinen zu beweisen, dass man auch alleine zurechtkommt. Sie mögen ein Problem für Oligarchen sein, die auf schwarzen Listen der US-Regierung landen. Für die Wahrnehmung der einfachen Menschen aber spielen sie derzeit kaum eine Rolle.

An einem Tag im Januar geht in der Yandex-Zentrale in Moskau plötzlich eine Warnmeldung ein. Alle Mitarbeiter sollen umgehend das Gebäude verlassen, offenbar gibt es eine Bombendrohung. Im Handumdrehen füllen sich die Cafés und Restaurants des umliegenden Viertels mit jungen Leuten. Sie klappen ihre Laptops auf und arbeiten weiter, ohne verängstigt oder auch nur beunruhigt zu wirken. Bedrohungen von außen, so scheint es, beeindrucken hier niemanden mehr. Es wird schon irgendwie weitergehen.