Der Nikolausmorgen des Jahres 1925 ist „ein trauriger, regnerischer Wintermorgen“, wie sich Alves Reis später erinnern wird. Der Bankier, 29 Jahre alt, kommt gerade aus der Kolonie Angola, wo er gute Geschäfte gemacht und ein paar Plantagen gekauft hat. Nun wartet er an Bord des deutschen Dampfers SS Adolph Woermann, um in Portugal an Land zu gehen. Da nähert sich ein Polizeiboot. „Ich habe keinerlei Verbrechen begangen“, sagt Reis noch, als er sich von seiner Frau verabschiedet. Doch er wird gefesselt von Bord geführt. Die Glückssträhne des Artur Virgílio Alves dos Reis ist in diesem Moment zu Ende.

In wenigen Monaten war er zum reichsten und mächtigsten Mann Portugals aufgestiegen – dank der absurden Idee, sich bei der offiziellen Druckerei des Landes Unmengen Geld drucken zu lassen. Er hatte dafür Briefe und Verträge gefälscht, hatte eine Bank gegründet, um die ganzen Scheine unters Volk zu bringen, und sogar versucht, die Zentralbank zu kaufen. Der oberste Richter des britischen Empire spricht später von einem Verbrechen, „für dessen Scharfsinn und konzeptionelle Kühnheit es keine Parallele gibt“.

Staaten brauchen Geld

Die Staaten Europas wissen damals nicht, wie sie ihre Schulden finanzieren sollen. Portugal ist besonders hart getroffen. Und wie anderswo lassen die Politiker dort Geld drucken. Reis hat einfach das Gleiche getan. Nur auf eigene Rechnung.

Die Geldschwemme erschüttert das Vertrauen in die europäischen Währungen, der Staat Portugal gerät ins Wanken. „Der Skandal schwächte die Glaubwürdigkeit der Republik und unterstützte letztlich den Aufstieg des Salazar-Regimes“, urteilt Henry Wigan von der London School of Economics in einem Aufsatz. So sieht es auch Murray Bloom, der den Fall in den 60er-Jahren nachzeichnete. „Es war – und ist – das Verbrechen schlechthin“, schreibt er im Buch „Der Mann, der Portugal stahl“, „die große Ausnahme, die es nur einmal in 100 Jahren gibt.“

Alves Reis wird 1896 in einfachen Verhältnissen geboren. Als Portugal 1916 in den Ersten Weltkrieg eintritt, kann er sich in die Kolonie Angola absetzen. Bevor er losfährt, stellt er sich selbst das Diplom Nummer 2148 der „Polytechnischen Ingenieurschule der Universität Oxford“ aus – die gar nicht existiert. Reis schreibt sich einen beeindruckenden Abschluss in 20 Fächern, von Maschinenbaukunst über Geometrie und Physik bis hin zu Metallurgie. Auf diese Lüge baut er seine weitere Karriere.

In Angola arbeitet er für die Regierung und die Eisenbahn, handelt parallel mit Rohstoffen und schrottreifen Traktoren und macht mit allerlei Tricks ein erstes Vermögen. Ein Kolonialherr mit hellem Anzug und Tropenhelm, so tritt er auf. Ein Emporkömmling, der gern zeigt, was er hat. „Er machte teure Geschenke, schaute einem aber nicht in die Augen. Er war nur an Geld und Frauen interessiert“, sagt die Frau eines Geschäftspartners einmal über ihn.

Zurück in Portugal, fängt Reis an, mit ungedeckten Schecks zu spekulieren, kauft sich so bei Unternehmen ein – und raubt 100.000 Dollar aus einem der Firmentresore. „Es gibt in der materialistischen Welt, der ich angehöre, weder ehrliche Leute noch Schurken – es gibt nur Sieger und Unterlegene“, sagt er, als er auffliegt und im Gefängnis landet. „Sorge Dich nicht“, schreibt er seiner Frau. „So ist das Leben, und wir müssen uns damit abfinden.“

Im Gefängnis kommt ihm dann die Idee seines Lebens. Drucken nicht gerade alle hoch verschuldeten Staaten in Europa Geld? Die Deutschen kommen in der Hyperinflation kaum noch nach. Und die Portugiesen auch nicht. Das Land hat zwischen 1919 und 1924 Inflationsraten von durchschnittlich knapp 50 Prozent. Der Goldstandard ist lange aufgehoben, die Bank von Portugal lässt fleißig Escudo drucken. Warum sollte nicht er, Alves Reis, einfach als Geschäftsmann diese Politik fortsetzen, als „Inflationist“, wie er sich selbst später vor Gericht bezeichnet?

Er liest alles über die Bank von Portugal: Statuten, Geschichte, Bilanzen, Zeitungsausrisse. In seiner Zelle malt er ein vollständiges Diagramm auf und stellt erstaunt fest, dass es keine Abteilung gibt, die die Seriennummern prüft. Wenn er also die Scheine perfekt kopieren würde, würde es keiner merken.

Über einen Bekannten nimmt Reis Kontakt zu seinen späteren Komplizen auf, die über die nötigen Verbindungen und das Startkapital verfügen. Zu Karel Marang, einem holländischen Kriegsgewinnler, der sich mit gekauften Adelstiteln schmückt. Und zu Adolf Gustav Hennies, einem Deutschen, der mit krummen Geschäften reich wurde, aber in höchsten Kreisen verkehrt. „Es ist eine riesige Chance, die größte, die ich je hatte“, sagt Marang damals. Gemeinsam legen sie los.

Am 24. November 1924 tippt Reis auf seiner Schreibmaschine einen angeblichen Vertrag mit der Bank von Portugal. Danach darf eine Investorengruppe, die Angola 1 Mio. Pfund leiht, Escudo-Banknoten in ebendieser Höhe für die portugiesische Kolonie herausgeben. Es ist eine Lizenz zum Gelddrucken, im wahrsten Sinne. Einen wirklichen Kredit würde es natürlich nie geben. Die Komplizen müssen nur noch eine Notendruckerei von der Echtheit des Auftrags überzeugen – und haben dann echte Escudo in der Hand.

Bei näherem Hinsehen hätte jeder stutzig werden müssen. Um die Finanzen Angolas steht es damals schlecht, der Handel lahmt, Bodenschätze sind noch keine entdeckt. Für so viel Geld hätte man die gesamte Kolonie kaufen können. Und die Vorstellung, dass eine souveräne europäische Regierung Investoren erlaubt, so viel Geld zu drucken, ist auch damals absurd. Eigentlich.

„Geschäft ist Geschäft“

Es klappt trotzdem. Reis gibt sich Mühe, den Vertrag imposant aussehen zu lassen. Er lässt ihn beglaubigen und vom britischen, französischen und deutschen Konsulat abstempeln. Anschließend fälscht er noch die Unterschriften des Finanzministers und des Hochkommissars von Angola, klebt alles mit Siegelwachs zusammen. Fertig.

Seine Komplizen nehmen Kontakt zu Waterlow & Sons in London auf, einer der ältesten Druckereien Europas, die auch das Monopol für das britische Pfund besitzt. Chef des Hauses ist Sir William Waterlow, gerade drauf und dran, Oberbürgermeister von London zu werden. Seine Firma hat mehrfach Geld für Portugal und Angola gedruckt, die Aufträge dafür kamen von der portugiesischen Botschaft – nun kommt Reis’ Komplize Marang. „Aber Geschäft ist Geschäft“, heißt es später.

Dummerweise hat der gefälschte Vertrag einige Lücken, Reis muss einen weiteren, detaillierteren Vertrag erfinden. Die Unterschriften vom Zentralbankpräsidenten und dessen Vize paust er einfach von einem Geldschein ab. Das Konsortium habe alle Rechte, sich Escudo drucken zu lassen, schreibt er. Die Druckerei solle die gleichen Druckplatten und Seriennummern benutzen wie bei vorherigen Aufträgen, nach Auslieferung würden die Scheine einen Stempel „Angola“ erhalten, damit nicht zwei gleiche Garnituren in Umlauf seien. Und, ach ja, alles solle bitte schön geheim ablaufen.

Dass er mit diesem Papier die große Druckerei zum Narren halten kann, glaubt Reis eigentlich selbst nicht. Er ärgert sich über ein paar Form- und Grammatikfehler. Aber wenn alles glattgeht, hat er bald Unmengen echte Escudo in Händen. Eine verlockende Aussicht.

Erfundenes Siegel

Auch bei Waterlow & Sons sehen sie die Formfehler. Außerdem wundern sie sich, dass ein privates Konsortium dem armen Angola so viel Geld leiht und dafür zwar die gleiche Summe in Banknoten erhält, aber keine Zinsen. „Ich nehme mir die Freiheit, Sie vor dem Geschäft zu warnen“, telegrafiert der Vertriebsleiter der Druckerei an Sir William. Normalerweise sei auch gar nicht die Bank von Portugal, sondern die Banco Nacional Ultramarino für die Kolonien zuständig. Und sowieso: Alles an diesem Deal erscheine komisch.

Um alle Zweifel aus der Welt zu räumen, verlangt Sir William einen persönlichen Brief des Zentralbankpräsidenten. Reis fälscht auch den. Er erfindet ein Briefpapier mit Wappensiegel – obwohl die Bank so etwas nie benutzt, was Reis aber nicht weiß. Das Syndikat solle „alle Freiheiten haben“, steht in dem Brief, und man solle sich nicht wundern.

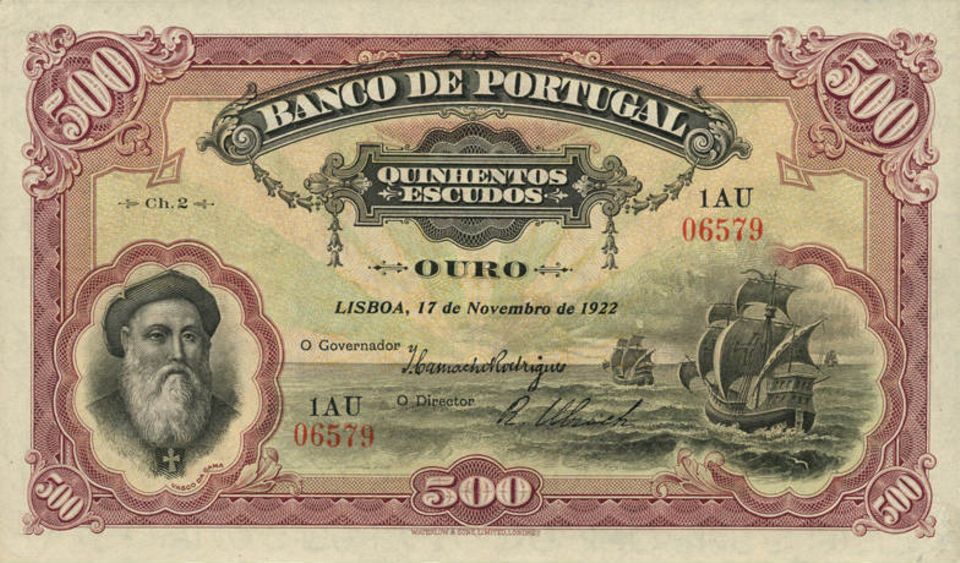

Am Ende druckt Waterlow 200.000 echte 500-Escudo-Noten für das seltsame Konsortium, die exakt denen einer früheren Lieferung gleichen. Druckkosten: 1500 Pfund, plus Verpackung, Fracht und Versicherung.

Reis und seine Komplizen können ihr Glück kaum fassen. Sie haben es geschafft. Allein der Wert dieser ersten Lieferung entspricht ungefähr einem Prozent des portugiesischen Bruttoinlandsprodukts – und verdoppelt die Zahl der 500-Escudo-Noten in dem Land beinahe. Am 10. Februar 1925 schleppen sie den ersten 50-Kilo-Koffer mit 10.000 Scheinen aus der Druckerei. „Schon gehörte Portugal fast ihnen“, schreibt Bloom. Aber eben nur fast.

Denn noch ist der Coup des Jahrhunderts nicht gelungen. Im Februar des Jahres 1925 ist Alves Reis unermesslich reich. Er hortet einen Schatz von 200.000 neuen, knisternden 500-Escudo-Scheinen. Doch wie soll er sie unters Volk bringen, ohne Verdacht zu erregen? Wie wäscht man so viel Geld?

Reis steigt ins Geldwechselgeschäft ein, in den schwarzen Geldmarkt von Oporto, wo die Portweinspediteure ihre Geschäfte machen. Er rekrutiert eine Armada freier Geldhändler, Drohnen genannt, die die Scheine gegen höhere Prämien als üblich in britische Pfund eintauschen. Parallel zahlen er und seine Helfer druckfrische Noten auf neue Bankkonten ein, meist in Kleinstadtfilialen großer Banken. Es ist ein gigantisches Geldwäschesystem.

Immer mehr Geld bringen Reis und seine Komplizen von der Druckerei in London nach Portugal, per Koffer im Zug. Reis wird reicher und reicher, er kauft Juwelen, den Palácio do Menino de Ouro in Lissabon und etliche Unternehmen.

Das Land wird von Escudo nur so überflutet – und die Leute werden misstrauisch. Überall warnt man vor Falschgeld. Die Zentralbank, die Bank von Portugal, untersucht die Scheine – und gibt Entwarnung: Das Geld ist echt, und dass Scheine mit der gleichen Seriennummer schon im Umlauf sind, merkt niemand.

Reis aber will mehr, ein noch besseres Geldwäschesystem. So entschließt er sich zum konsequentesten Schritt in dieser Situation: Er gründet eine eigene Bank. Mit gefälschten Urkunden und Verträgen beschafft er sich eine Lizenz und ruft die Bank Angola e Metrópole ins Leben – ein Finanzinstitut, mit dem er fortan ungehindert in Unternehmen, Immobilien und Ländereien investieren kann. So, erzählt er seinen Komplizen, werde man auch das letzte Ziel erreichen: „Dieses Ziel, meine Freunde, ist die Herrschaft über Portugal selbst. Und wir werden sie erlangen, ohne Revolution oder Staatsstreich, indem wir die Kontrolle über die Bank von Portugal kaufen.“

Es ist ein genialer Plan. Denn nach der damaligen Gesetzeslage darf allein die Bank von Portugal Strafaktionen gegen Geldfälscher einleiten. Erobert Reis die Macht über die Zentralbank, hat er praktisch nichts mehr zu befürchten. Er muss es nur schaffen, die Mehrheit der Aktien zu übernehmen, die seit Jahrzehnten bei den angesehensten Familien des Landes liegen. Reis’ Komplizen, Gustav Adolf Hennies und Karel Marang, feiern ihn als „eines der großen Finanzgenies dieses Jahrhunderts“.

Die Umsetzung des Plans wird jedoch teurer und schwieriger als gedacht. Gerüchte machen die Runde, Spekulanten steigen ein, die Kurse ziehen an. Bald braucht Reis mehr Geld. Und wieder fälscht er Unterlagen, schreibt Verträge im Namen des Zentralbankpräsidenten. Diesmal will er von der britischen Druckerei Waterlow & Sons fast doppelt so viele Fünfhunderter wie beim ersten Mal.

Über die eigene Bank pumpt er die neuen Escudo in die Wirtschaft. Und er investiert mehr und mehr im Ausland, vor allem in Angola. Reis wird dort als Retter Afrikas gefeiert. „Ich wurde mit so viel Liebe empfangen wie ein Messias mit einem riesigen Goldklumpen im Hintergrund“, erinnert er sich später. „Niemand sah in meinen Plänen die eines Träumers.“ Eine Zeitung preist ihn: „Hier ist ein Mann, der unseren uralten Träumen Gestalt geben wird.“

Zwei Scheine, eine Nummer

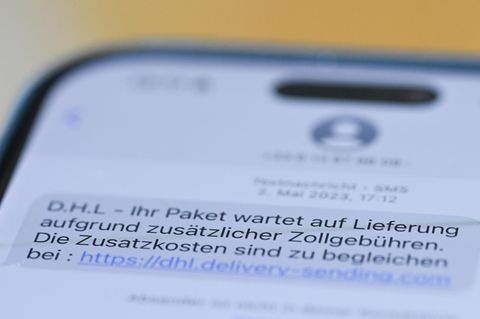

Zu Hause wird die Lage jedoch ernst. Das Kolonialministerium verdächtigt Reis, als Spion für die Deutschen zu arbeiten. Die Tageszeitung „O Século“ titelt am 23. November 1925: „Was geht hier vor sich?“ Und weiter: „Die berüchtigte Bank Angola e Metrópole hat zum Tigersprung auf koloniale Gesellschaften angesetzt. Sie möchte uns zuerst um unsere Kolonien und dann um unsere Unabhängigkeit bringen.“ Die Bank habe viel Geld, aber nur wenige Einlagen; sie investiere in unattraktive Aktien der Bank von Portugal und verleihe Geld zu viel zu günstigen Konditionen. Dahinter vermutet die Zeitung eine Verschwörung Deutschlands und anderer Nationen.

Und plötzlich kommt jemand darauf, dass die Bank mit gefälschtem Geld ihre Geschäfte ankurbeln könnte. Polizisten durchsuchen die Zentrale, finden aber nichts. Erst zwei Tage später, am Nikolaustag 1925, entdeckt ein portugiesischer Zentralbanker eine identische Seriennummer auf zwei Escudo-Scheinen. Der Schwindel des Jahrhunderts fliegt auf.

Am selben Morgen wird Reis verhaftet, als er aus Angola heimkehrt. Es ist aus.

Doch die Folgen sind längst nicht ausgestanden. Die Portugiesen strömen in Scharen zu ihren Banken, an den Schaltern bilden sich lange Schlangen. Alle wollen ihre 500-Escudo-Scheine loswerden. Und weil die Zentralbank nicht unterscheiden kann, welcher Schein echt oder gefälscht ist, tauscht sie alle. Das Vertrauen in den Escudo ist zerstört.

Ende der Republik

Reis landet im Gefängnis – aber auch hinter Gittern ist seine einzigartige Fälscherkarriere nicht zu Ende. Aus der Zelle startet er eine Verleumdungskampagne. „Ich wollte mich an einer Justiz rächen, die eine harte Bestrafung anstrebte“, sagt er später. Er fingiert Dokumente, Briefe, Quittungen, um eine Verwicklung der portugiesischen Oberschicht in den Skandal vorzutäuschen. Der ermittelnde Generalstaatsanwalt muss zurücktreten, die beiden Notenbankpräsidenten, die scheinbar ebenfalls verwickelt sind, werden entlassen. Bei der Bank von Portugal glaubt man an eine kommunistische Verschwörung (wie bei jedem Falschgeldskandal im Europa jener Zeit). „Wir stehen einem ungeheuerlichen, weitverzweigten Plan zum gesellschaftlichen Umsturz gegenüber“, so ein Bericht. Jetzt ist auch das Vertrauen in die Elite des Landes dahin.

Kurz darauf kollabiert der Staat, und die ohnehin instabile Republik driftet in die Diktatur. Daran ist Reis mit seinem Millionencoup natürlich nicht schuld – aber er war „ein weiterer Sargnagel für die Republik“, urteilt 1983 der Historiker Tom Gallagher. Die Krise habe den wirtschaftlichen Niedergang verstärkt und so das Vertrauen in die Republik untergraben, glaubt auch der Experte Henry Wigan.

Für die meisten der Verschwörer fallen die Konsequenzen glimpflich aus. Marang wird in Holland zu einer milden Strafe verurteilt. Hennies, der deutsche Komplize, steigt später unter neuer Identität in den Waffenhandel ein. Druckereibesitzer William Waterlow, der den Männern die Geldscheine produziert hat, erfährt aus der Zeitung, dass er reingelegt worden ist. Seine Firma streitet sich noch Jahre mit dem Staat Portugal um Schadensersatz, bis zum höchsten Gericht des Empire. Er selbst wird 1929 Oberbürgermeister von London.

Reis, der Drahtzieher des Coups, landet im Gefängnis. Nach einem gescheiterten Selbstmordversuch beichtet er alles. Sein Prozess vor dem obersten Gericht beginnt am 6. Mai 1930: Angeklagt ist Reis mit acht Komplizen in zwölf Punkten, von Verschwörung über Geldfälschung bis Bestechung. In einem beeindruckenden, fünfstündigen Schlussplädoyer bekennt er sich schuldig.

„Jeder weiß, Reis ist ein Verbrecher, der beste von allen“, schreibt der Journalist Antonio Ferro, später der Propagandachef Salazars, über den Auftritt des Fälscherkönigs vor Gericht. Reis argumentiert, er sei kein Fälscher, sondern ein „Inflationist“, der lediglich die laxe Geldpolitik der Bank von Portugal weitergetrieben habe. Er wird zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Am 7. Mai 1945 kommt er frei – an jenem Tag, an dem die Portugiesen das Ende des Zweiten Weltkriegs feiern. Er arbeitet als Laienprediger und hilft seinen Söhnen in ihrer Import-Export-Firma. Nach mehreren Herzinfarkten stirbt er am 8. Juli 1955 und wird in einem anonymen Grab beerdigt.

„Der Tod hat einen Mann gefällt, der unter einem bösen Stern lebte und starb“, heißt es in der Zeitung „Diário de Lisboa“. Und der britische „Economist“ schreibt, dass Alves Reis, „wie tadelnswert die Motive auch immer waren, Portugal einen sehr guten Dienst tat, den besten keynesianischen Prinzipien entsprechend“.