Nun also Kroatien. Mit der Nr. 28 beginnt sich der kleine weiße Fleck zu füllen, der bisher auf der großen EU-Landkarte noch klaffte: Im Südosten, auf dem Balkan. Auch die anderen Staaten dort haben sich bereits auf den Weg gemacht: Serbien, Montenegro, Mazedonien haben die Aufnahme beantragt (neben der Türkei und Island). Albanien, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo sind in EU-Sprache schon als „potenzielle Kandidatenländer“ eingestuft. Mit inzwischen über einer halbe Milliarde Bürger haben die „Vereinigten Staaten von Europa“ die USA schon längst abhängt. Wie ein Teppich rollt sich das politische Gebilde EU allmählich über den geografischen Raum des Kontinents aus: Am Ende werden in diesem Szenario von den 47 Staaten Europas wohl nicht mehr viele „draußen“ bleiben: Der Riese Russland sicherlich, und ein paar Winzlinge wie Andorra oder die Faröer Inseln. Ist also die Sorge über wachsende Euroskepsis und schwindenden Zusammenhalt unbegründet? Sicher nicht. Kroatien ist kein guter Beleg dafür, dass die EU blüht und gedeiht. Denn es kommt hier eine ihrer typischen Gesetzmäßigkeiten zum Tragen: Zwischen einer Entscheidung und deren Vollzug liegen meist Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Kroatien hatte seinen Aufnahmeantrag vor ziemlich genau zehn Jahren gestellt. Damals schienen die Verheißungen der EU riesig, und nicht mal die größten Pessimisten sahen die kommenden Verwerfungen voraus. Der Zug war also längst abgefahren. Die Weiche umzustellen, hatte keiner die rechte Entschlossenheit. Dass das Willkommen für Nr. 28 halbherzig ausfallen würde, war nach den Erfahrungen mit Bulgarien und Rumänien zu erwarten. Aber auch das Neumitglied selbst trat am Ende ziemlich lustlos dem Club bei. Gerade mal ein Drittel der befragten Kroaten nannten den Beitritt im Eurobarometer vom Herbst 2012 „eine gute Sache“. Viele Menschen fürchten, dass mehr wirtschaftliche Nachteile als Vorteile auf sie zukommen. Darin spiegelt sich eine Entwicklung, die höchst gefährlich für den Zusammenhalt der Gemeinschaft ist. Denn die EU war für seine Bürger, jenseits aller Sonntagsreden über Völkerverständigung, immer und vor allem auch ein wirtschaftliches Projekt. Brutal gesagt: Eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Zurechtgestutzte Gurken gegen zollfreie Ausfuhr. Aufgabe von Souveränität im Austausch für einen gemeinsamen Markt. Großbritannien, das als Sonderling verschriene EU-Mitglied draußen im Nordatlantik, kann da durchaus als Indikator dienen. In den guten Zeiten keimte auf der Insel die Frage auf, ob man wirklich dauerhaft auf die Vorteile des Euro verzichten könne. Heute würden viele Briten am liebsten die Leine zum kranken Kontinent ganz kappen.

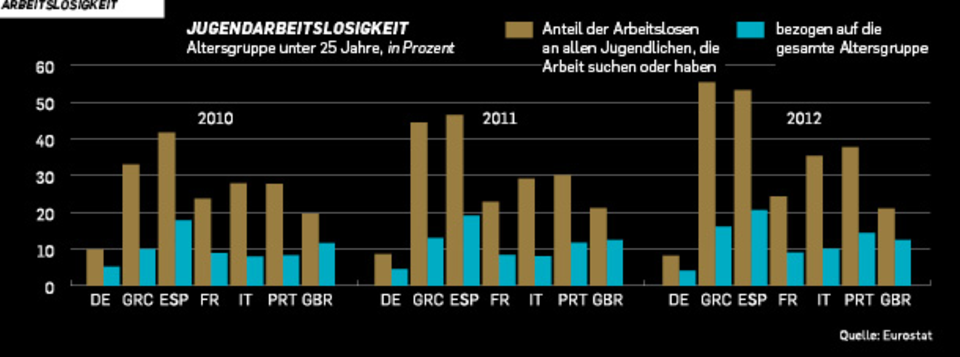

Europas Attraktivität hängt an seinem Wohlstandsversprechen. Und das kann es immer weniger einlösen. Besonders gefährlich ist dabei die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Denn, wie Angela Merkel, richtig sagt, die Jugend ist nun mal Europas Zukunft. Wenn sie sich von der Gemeinschaft nichts mehr erhofft, dann hat auch die Gemeinschaft nichts zu hoffen. Die EU hat es seit ihrer Gründung nicht geschafft, für ihre Bürger zur Herzensangelegenheit zu werden. Mag sein, dass es länger als ein paar Jahrzehnte dauert, bis zusammenwächst, was zusammen bleiben soll. Doch die Krise hat die Sinnfrage auf den Tisch gebracht: Wozu EU? Der Zeitpunkt passt den von Turbulenzen überforderten Regierungschefs und Bürokraten nicht. Aber wenn sie die Debatte weiter meiden, wird sie am Ende von den Ereignissen getrieben wie bei der Eurokrise. Wie viel Erweiterung, wie viel Vertiefung verträgt die EU? Wie passt die Schaffung einer Bankenunion zusammen mit Beitragsverhandlungen mit der Türkei? Was ist die Identität der EU jenseits von wachsendem Bruttoinlandsprodukt? Der Beitritt Kroatiens macht nicht viel Hoffnung, dass Europas Politiker bereit sind, sich der Auseinandersetzung zu stellen. Stattdessen meidet man das Unangenehme, wo möglich. Auch diese Erweiterung wurde nicht dazu genutzt, endlich die aufgeblähte Zahl der Kommissare zu schrumpfen. Stattdessen teilte man ein Ressort einfach in zwei. Damit auch Nr. 28 seinen eigenen Kommissar in Brüssel bekommt. Ines Zöttl schreibt jeden Mittwoch über internationale Wirtschafts- und Politikthemen. Ihre letzten Kolumnen: Heul doch!, Obamas Sündenfall, Zyperns Stunde Null und Danke, Herr Liefers E-Mail: Zoettl.Ines@capital.de