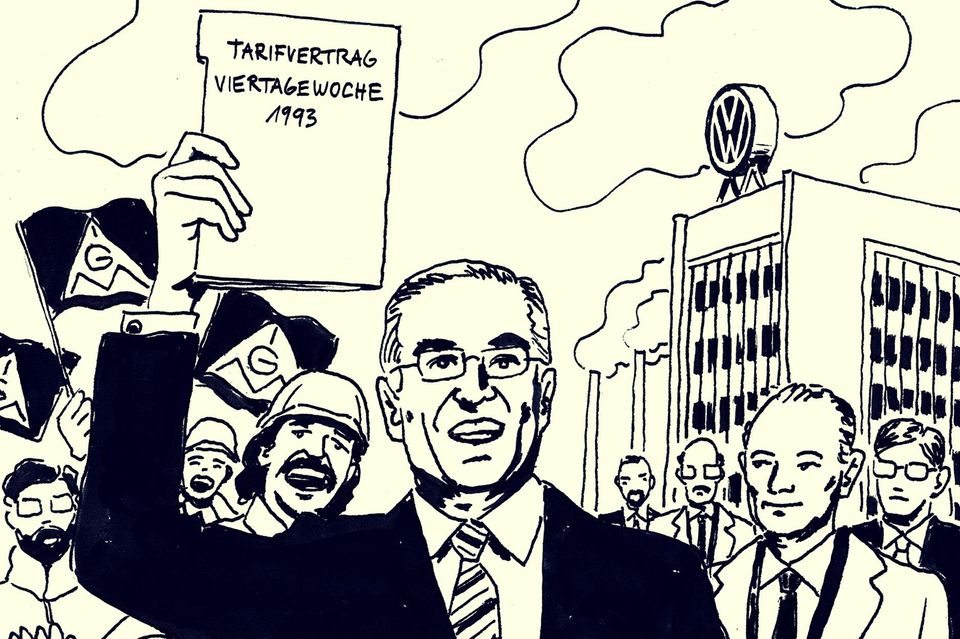

Der Schaden ist angerichtet. BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen haben mit der Batteriefertigung und der Softwareentwicklung gleich zwei globale Megatrends verpasst und ihren Spitzenplatz in der Autoindustrie abgegeben. „Das Neueste vom Neuesten findet inzwischen in China statt“, sagt Achim Kampker im „Klima-Labor“ von ntv. Der Automobilexperte von der RWTH Aachen ist überzeugt, dass die Industrie das Ruder herumreißen kann. Aber nur wenn alle mitziehen, auch die Bevölkerung: „Wir können nicht über die Vier-Tage-Woche diskutieren, während man in anderen Ländern sechs Tage arbeitet“, sagt Kampker. Er warnt vor massiven Einschnitten: „Das ist eher ein reinigender Winter als ein reinigendes Gewitter. Wir sollten uns für Jahre warm anziehen.“

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besucht derzeit mit einer Wirtschaftsdelegation China. Auf dem Programm stehen Besuche bei chinesischen Autobauern wie Li Auto, BYD und der Shenzhen Bus Group. Schaut sich Herr Aiwanger die Nachfolger von BMW, Mercedes und Volkswagen an?

ACHIM KAMPKER: Das glaube ich nicht, allerdings sind es ernst zu nehmende Wettbewerber mit tragfähiger Expertise geworden. Die bauen teilweise seit Jahrzehnten Autos, haben ihre Hausaufgaben erledigt und in Bereichen wie dem Design oder der Software inzwischen die Nase vorn, insbesondere auf dem chinesischen Markt. Die wissen, was hip ist. Insofern sollten wir spätestens jetzt jegliche Überheblichkeit beiseite wischen und uns ernsthaft Gedanken machen, wie wir in diesem Wettbewerb bestehen können. In China ist eine tolle Autoindustrie entstanden. Die wurde aber über viele Jahre strategisch vorbereitet, die ist nicht vom Himmel gefallen.

Das wird keine Absicht sein, aber das Topthema der Reise ist laut dem bayerischen Wirtschaftsministerium die „Zukunft der Mobilität“. Die finden ausländische Delegationen inzwischen in China?

Der chinesische Markt setzt aufgrund seiner Größe inzwischen Trends. Das hat sich verschoben. In den vergangenen Jahrzehnten kamen viele Innovationen aus deutschen Häusern und wurden später in der ganzen Welt gekauft. Jetzt muss man klar sagen, dass die Leitmessen, das Neueste vom Neuesten, in China stattfinden. Insofern ist es richtig, dorthin zu gehen und zu schauen, was dort passiert, und Lehren daraus zu ziehen.

Sie klingen erstaunlich optimistisch. Es gibt in der Wirtschaft Stimmen, die sagen: Deutsche Autobauer werden pleitegehen. Investor Frank Thelen ist noch pessimistischer. Er fürchtet das Ende der gesamten deutschen Autoindustrie.

Solche Wellen gibt es immer wieder. Vor ein paar Jahren wurde auch gefragt, ob die Japaner uns im Automobilbau, in der Automation und in der Robotik überrollen werden. Das ist nicht eingetreten. De facto ist die Lage dieses Mal aber tatsächlich ernster, weil China auf verschiedensten Ebenen der Branche Dinge richtig macht: im Maschinen- und Anlagenbau, in der batteriegetriebenen Technologie, also im Automotive- und auch im Softwarebereich. Die deutschen Autobauer besitzen allerdings nach wie vor Potenzial, es gibt viele kluge Menschen. Das Wichtigste ist, dass man die Bedrohung jetzt erkennt und die richtigen Schlüsse zieht.

Aber die Momentaufnahme bleibt: Derzeit geht es den deutschen Autobauern schlecht.

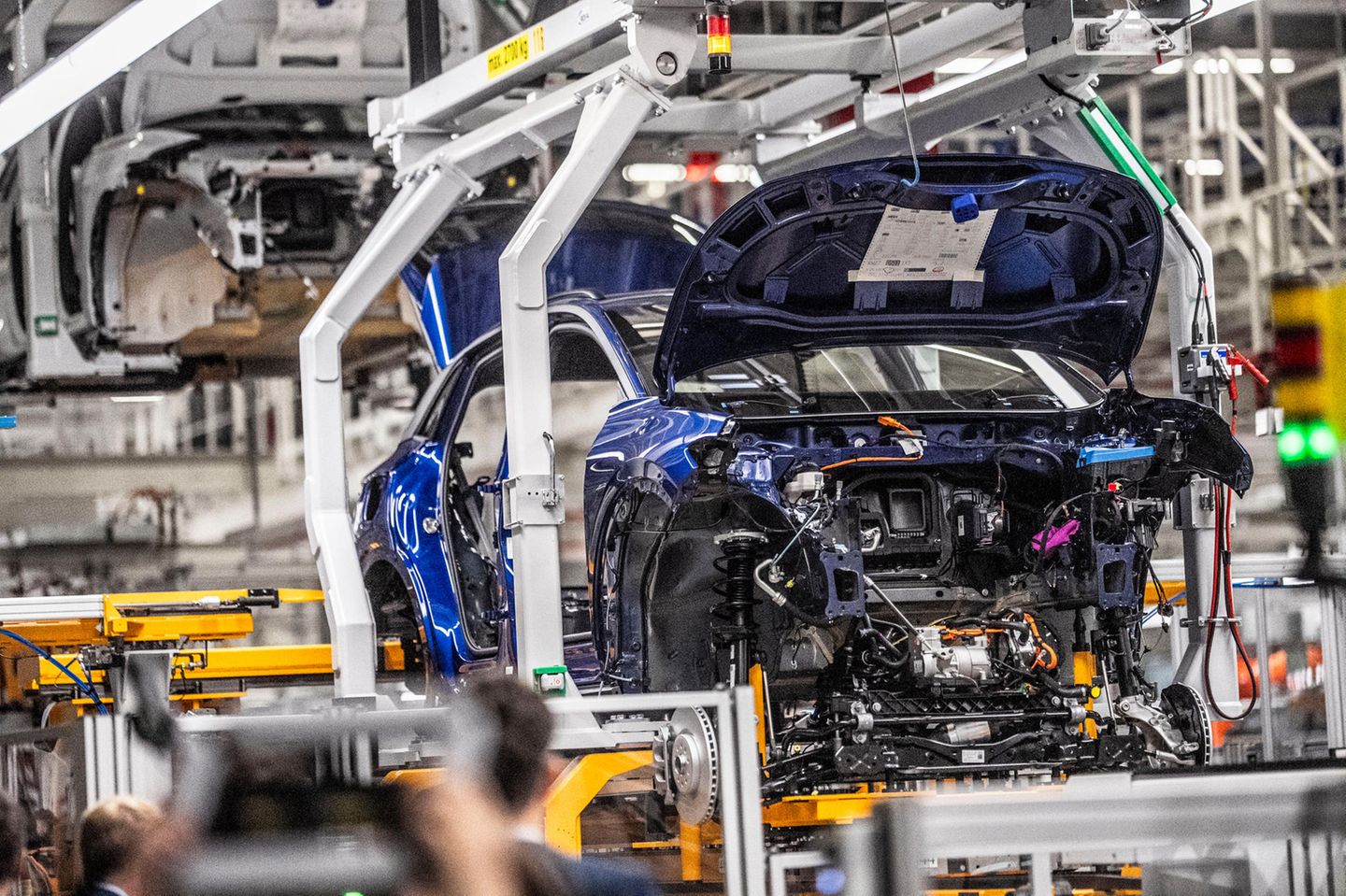

„Schlecht“ hängt immer vom Standpunkt ab. Wir belegen nicht mehr den Spitzenplatz. Die Welt ist aber nicht schwarz-weiß, sondern grau. Aber ja, insbesondere in der Zuliefererstruktur kämpfen etliche Unternehmen durch die Umstellung vom Verbrenner auf batteriebetriebene Fahrzeuge ums Überleben. Dort werden wahrscheinlich viele Arbeitsplätze abgebaut.

Weil batteriebetriebene Fahrzeuge fahrende Computer sind und nichts mehr mit dem zu tun haben, was die Zulieferer über viele Jahrzehnte perfektioniert haben?

Es gibt derzeit zwei Megatrends, die es zusammen so brisant und gefährlich machen: die IT und die Batterie. Die Batteriefertigung macht einen großen Teil der Wertschöpfung aus und ist nicht mehr bei uns beheimatet – bis zu den Anlagen, die die Batterien bauen. Im Softwarebereich haben wir unsere Hausaufgaben ebenfalls nicht gemacht. Das ist wie bei Nokia. Die haben sich im Handymarkt lange auf die Funktion des Telefonierens konzentriert und sie immer weiter verbessert. Das hat auch funktioniert, aber plötzlich waren mit dem Smartphone ganz andere Dinge gefragt, in denen Nokia keine Kernkompetenz hatte. Etwas Ähnliches sehen wir jetzt auch. Im klassischen Autobau, bei Karosserien und Elementen, sind wir nach wie vor spitze. In China werden Daimler oder BMW inzwischen aber nicht mehr als hip oder modern empfunden, sondern als altmodisch. Diesen Umschwung hat man auch aufgrund einer gewissen Überheblichkeit nicht erkannt.

Gab es einen Moment, der dafür entscheidend war?

Nein. Man hat batterieelektrische Fahrzeuge einfach zu lange nicht ernst genommen und nicht erkannt, dass sie marktbestimmend sein werden. Man wollte diesen Trend abwarten oder aussitzen. Das liegt auch daran, dass man im Verbrenner-Bereich so erfolgreich war. Das passiert immer wieder. Länder oder Unternehmen haben besondere Kernkompetenzen und sind damit besonders erfolgreich. Aber wenn plötzlich ein Wandel stattfindet, tun sich gerade die Erfolgreichen unheimlich schwer.

Sie sprechen vom Innovatoren-Dilemma?

Ja. Man hat den Batteriemarkt und die Softwareplattform unterschätzt und steht deswegen da, wo man eben steht. Ich habe den Eindruck, dass diese Themen inzwischen erkannt worden sind. VW hat zuletzt stark auf Elektromobilität gesetzt, musste aber relativ schnell relativ viel gleichzeitig machen und läuft aufgrund der hohen Komplexität in unterschiedlichste Probleme. Die Strategie bleibt die richtige, geht aber eben nicht mehr ohne massive Einschnitte. Hohe Löhne zahlen und alle Arbeitsplätze erhalten, wird nicht funktionieren. Es wird richtig krachen.

Ein reinigendes Gewitter?

Bei dem es etliche Verlierer geben und das die deutsche Industrie durchschütteln wird. Aber ich glaube nicht an ihren Untergang, wenn wir auf allen Ebenen verstehen: Es ist fünf nach zwölf. Jeder muss seinen Beitrag leisten, auch die Bevölkerung. Wir können nicht über die Vier-Tage-Woche diskutieren, während man in anderen Ländern sechs Tage arbeitet. Das ist ein weltweiter Wettbewerb, bei dem uns andere nicht mehr kopieren, sondern in vielen Bereichen voraus sind. Das müssen alle verstehen, wenn wir aus dieser Misere herauskommen wollen. Diese Krise wird auch nicht in zwölf Monaten vorbei sein, sondern sich über Jahre hinziehen … das ist eher ein reinigender Winter als Gewitter, das nach einer Stunde vorbei ist und dann scheint die Sonne. Wir sollten uns warm anziehen.

Dafür müssen die Menschen E-Autos aber auch kaufen wollen. Gerade in Deutschland scheint es eine große Skepsis zu geben. Die Menschen lieben ihre Verbrenner und freuen sich oft sogar über die schlechten Absatzzahlen von E-Autos.

Wir sehen weltweit ein Wachstum im Bereich der E-Mobilität von 20 Prozent. So zu tun, als würde es das nicht geben oder als würde es wieder verschwinden, ist Unfug. Zu erwarten, dass die 100-prozentige Umstellung auf E-Mobilität innerhalb von fünf oder sechs Jahren klappt, ist auch Unfug. Die Wahrheit liegt dazwischen. Die Verbrenner-Technologie wird es zu Recht noch viele Jahre geben, die Frage ist nur: mit welchem Anteil? Aber ich appelliere an alle, damit aufzuhören, die jeweils andere Technologie totzureden. Das ist Zeitverschwendung. Jeder sollte seine Themen lösen und vorantreiben. Schlussendlich wird der globale Markt entscheiden. Dort wird ein signifikanter Anteil elektrisch sein. Darauf müssen wir uns einstellen, wenn wir vorn dabei sein wollen.

Muss Volkswagen dafür auch mal wieder einen „Volkswagen“ wie den Käfer bauen? Denn bisher bieten deutsche Autobauer vorwiegend teure Modelle an, die sich viele nicht leisten können.

Insbesondere im Kleinwagensegment werden die Chinesen einen enormen Anteil des Marktes erobern. Dort bieten deutsche Autobauer auch im Verbrenner-Bereich nicht besonders viel an. In den Klassen darüber sehe ich eine Chance, große Marktanteile zu halten, wenn wir uns auf die Hinterbeine stellen, aber auch dort sollten wir nicht so tun, als würde China keine qualitativ guten Autos bauen. Das höherpreisige Segment wird auch in Europa umkämpft sein, obwohl der Markt reguliert und kompliziert ist.

Würden Strafzölle helfen? Die EU will, der Bundeskanzler hat sich dagegen ausgesprochen. Er will den Wettbewerb lieber mit den besten Autos und modernsten Technologien gewinnen, aber gerade die haben wir ja nicht.

Strafzölle sind nicht zielführend. Die helfen vielleicht kurzfristig, verursachen aber selbst dann eine Gegenreaktion. Und wie gesagt, speziell im Kleinwagensegment haben wir eigentlich nichts zu bieten. Dort würden Strafzölle lediglich die E-Mobilität blockieren. Es wäre auch inkonsequent, sich für Freihandel einzusetzen, solange wir vorn liegen und sobald man ins Hintertreffen gerät, baut man Handelsbarrieren auf. Das passt nicht zur Marktwirtschaft. Ein Handelskrieg hat noch nie dazu geführt, dass es besser wird.

Mit Achim Kampker sprach Christian Herrmann. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet. Das komplette Gespräch können Sie sich im Podcast „Klima-Labor“ anhören. Der Beitrag ist zuerst bei ntv.de erschienen. Das Nachrichtenportal gehört wie Capital zu RTL Deutschland.