Mit der ersten Onlinemeldung des Nachrichtenmagazins Stern kam am 16. Januar 2013 der Steuerskandal von Uli Hoeneß ins Rollen. Stück für Stück kamen alle Details seiner zahlreichen Devisentermingeschäfte im Volumen von 20 bis 30 Mio. Euro ans Licht der Öffentlichkeit. So soll er zeitweise über Sicherheiten von mehr als 200 Mio. Euro verfügt und damit regelmäßig Transaktionen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich getätigt haben. Schon 2003 soll Hoeneß insgesamt 52 Mio. Euro Gewinn und bereits zwei Jahre später 78 Millionen erwirtschaftet haben. Innerhalb eines Jahrzehnts hatte Hoeneß über 52.000 Transaktionen getätigt. Das Vermögen soll bis 2010 größtenteils auf Nummernkonten bei anderen Banken verschoben worden sein. Später kam heraus, dass Hoeneß zeitweise als der wichtigste Kunde im Devisenhandel seiner Schweizer Bank galt. Es ging um unvorstellbare Summen, die der Fußballmanager für seine nächtlichen Transaktionen einsetzte.

Der Steuerskandal von Uli Hoeneß ist ein gutes Beispiel, um sich die bekannte Psychoanalyse von Sigmund Freud noch einmal selbst vor Augen zu führen. Als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens war die Selbstdarstellung des Fußballweltmeisters von 1974 stets an hohen moralischen Werten orientiert. Hoeneß glaubte, dass er seine sozial-kulturellen Werte aus der moralischen Instanz (laut Sigmund Freud das ÜBER-ICH) so verinnerlicht hatte, dass er sie authentisch in sein ICH übertragen hatte. Allerdings wurden diese von seinem triebhaften Bedürfnis (laut Freud das ES) nach dem „Zocken“ mit großen Geldsummen unterlaufen. Nach der Veröffentlichung seiner Selbstanzeige versuchte Uli Hoeneß sich selbst zu erklären. In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit räumte er ein, dass es ihn dreimal gebe: „Einer ist der seriöse, konservative Geschäftsmann beim FC Bayern, bei unserer Wurstfabrik. Der zweite Uli Hoeneß ist auch sehr konservativ, nur klassische Geldanlagen, wenn Aktien, dann halte ich sie mindestens drei bis zehn Jahre. Und dann gibt es da noch den Uli Hoeneß, der dem Kick nachjagt, der ins große Risiko ging.“

Der Fußballmanager beschreibt in dieser Selbstanalyse seinen inneren Konflikt zwischen dem ÜBER-ICH, das die konservativen Normen einhalten und diese nicht verlassen will, und dem ES, das dem eigenen Verlangen nach dem Kick nachjagt. Hier beginnt das Dilemma. Es ist nicht allein das Vergehen, dass Uli Hoeneß 28,5 Mio. Euro Steuern hinterzogen hat, sondern, dass seine Hybris ihm einen realistischen Blick auf die Wirklichkeit verstellt hat.

Der Sohn einer Ulmer Metzgerfamilie war im Gegensatz zu Franz Beckenbauer nie eine Lichtgestalt des Fußballs. Im Gegenteil. Er musste sich alles erkämpfen – auf dem Platz wie im Leben. Hoeneß hatte immer den Drang, allen zu beweisen, dass er der Beste ist. Und er hat es bewiesen: Europameister, Weltmeister, Unternehmer, Manager und Vorsitzender des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG mit einem Umsatz von mehr als 400 Mio. Euro. Zudem ein enger Draht über Angela Merkel und Edmund Stoiber in die Politik und über Helmut Markwort in die Medienwelt. Seinen 60. Geburtstag feierte er mit dem Moderator Thomas Gottschalk und mit Würdigungen auf sein Lebenswerk durch Horst Seehofer und den damaligen VW-Chef Martin Winterkorn. Für Uli Hoeneß gab es keine Grenzen mehr. Ein glaubhaftes ICH setzt sich aus dem kohärenten Spannungsfeld von ES und ÜBER-ICH zusammen. Wenn dieses Spannungsfeld keinen Ausgleich mehr herstellen kann, dann driftet das ICH. Daher forderte der Arzt und Erfinder der Psychoanalyse Sigmund Freud: „Wo ES war, soll ICH werden.“ Solange Steuerhinterziehung nicht öffentlich sanktioniert wird, erzielt der Einzelne durch sein heimliches, gegen die Norm verstoßendes Agieren einen Lustgewinn. Das ES erhält eine Befriedigung. So können wir uns mit den drei Elementen – ES, ICH und ÜBER-ICH – selbst analysieren. Unsere Bedürfnisse und die Umwelterwartungen können Konfliktentscheidungen im ICH hervorrufen.

Die Entschuldigungen für sein Vergehen in den Medien lassen sehr deutlich erkennen, dass Uli Hoeneß seine Doppelmoral über die Jahre erfolgreich verdrängt hatte. Anders sind seine Entschuldigungs- und teilweise widersprüchlichen Erklärungsversuche vor dem Münchner Landgericht nicht zu deuten. Besonders schwerwiegend ist, dass er sich als erfolgreicher Unternehmer und Fußballmanager, als konservativer Privatmann und gleichzeitig als Spieler, der dem Kick nachjagt, darstellen wollte. Sich selbst vor Gericht in mehrere Personen zu unterteilen, kann nur scheitern. Der Vorsitzende Richter konnte den Angeklagten, auch wenn sich Uli Hoeneß dies anders gewünscht hätte, nur als eine Person bewerten. Das Urteil war eindeutig: drei Jahre und sechs Monate Haft. Trotz seiner strafrechtlichen Verurteilung steht die Lebensleistung von Uli Hoeneß für den deutschen Fußball und den FC Bayern München außer Frage. Und doch verlor er durch seinen Trieb und die daraus folgenden Verfehlungen seinen Status als moralische Instanz. Ein schwerer Verlust.

Sigmund Freud formulierte einen sehr einfachen und zugleich wichtigen Satz für die Beurteilung des eigenen Handelns, dessen Einhaltung uns besonders schwerfällt: „Zu sich selbst vollkommen ehrlich zu sein, ist eine gute Übung.“ Ich würde ergänzen, es ist die wichtigste und zugleich die schwerste Übung eines jeden Menschen. Die größtmögliche Ehrlichkeit zu sich selbst macht die eigene Kommunikation sehr viel leichter. Denn: Eine klare Kommunikation beruht immer auf einer klaren Haltung.

Kommunikationspsychologie

Die Auseinandersetzung mit der Kommunikation beginnt immer mit einem Diskurs über die eigene Identität. Bei der Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse geht es nicht darum, die Abgründe der eigenen Seele zu erspüren. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, der eigenen Profilierung ein sinnhaftes Gefüge zu geben. Je besser wir erkennen, wer wir sind und was wir wollen, umso leichter gelingt unser eigener Auftritt. Je stimmiger, umso größer unsere Überzeugungskraft und damit unsere Wirkung auf andere Menschen.

Um die Ausgangsfrage „Wer bin ich?“ dreht sich seit Jahrhunderten ein philosophischer Diskurs zur menschlichen Identität, von dem griechischen Philosophen und Sokrates-Schüler Platon über den französischen Philosophen und Begründer des modernen Rationalismus René Descartes bis zum Pop-Philosophen unserer Tage Richard David Precht. Anfangs rangen die Gelehrten um die Fragestellung, ob die psychische Entwicklung von Anlagefaktoren oder von Umweltfaktoren bestimmt ist. Die Nativisten in der geistigen Tradition von Platon und Immanuel Kant, dem deutschen Philosophen und Begründer von Kritizismus und Transzendentalphilosophie, waren von der Vorherrschaft der Erb- oder Anlagetheorie überzeugt. Sie glaubten daran, dass unser ICH weitgehend angeboren sei. In diesem Sinne sind Menschen dann talentiert oder eben nicht. Eine Gestaltbarkeit der eigenen Persönlichkeit wird von ihnen verneint. Die Empiristen traten für die Vorherrschaft der Milieubedingungen ein.

Die wissenschaftliche Grundlage unseres heutigen Identitätsverständnisses wurde dabei maßgeblich durch die Aufsätze des englischen Philosophen John Locke beeinflusst. In seinem Hauptwerk „An Essay Concerning Human Understanding“ („Ein Versuch über den menschlichen Verstand“) betonte Locke die Bedeutung des menschlichen Bewusstseins für die Bestimmung der menschlichen Identität. Er begründete darin die Philosophie des englischen Empirismus und bekämpfte René Descartes’ Lehre von den angeborenen Ideen. Als Erfahrungsquellen ließ John Locke nur die Sinneswahrnehmung und die Selbstwahrnehmung zu. Seine Grundthese lautet: „Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen gewesen wäre.“ Für die Persönlichkeit ist aus Sicht dieser Theoretiker entscheidend, was wir erleben. In diesem Sinne wird das eigene Selbst maßgeblich von Familie, Freunden, Schule und sonstigem Umfeld geprägt. Wir sind, was wir tun, und wir sind nur, was wir auch bewusst erlebt haben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte sich die Auffassung der Konvergenztheorie des deutschen Philosophen und Psychologen William Stern durch. Die Konvergenztheorie zieht die beiden Faktorengruppen aus Anlage und Umwelt gleichmäßig für die Persönlichkeitsentwicklung heran.

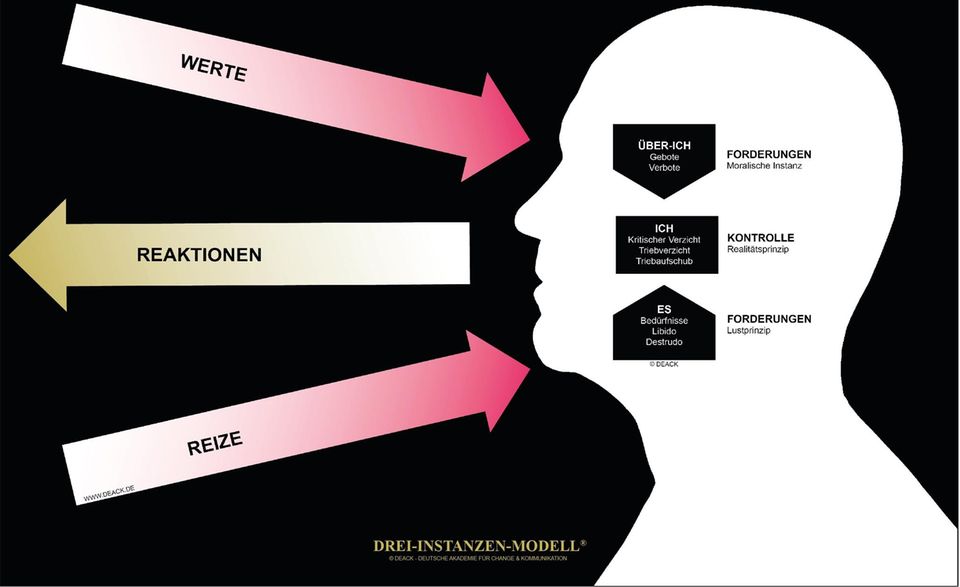

Die sich Ende des 19. Jahrhunderts entwickelnde Psychologie nahm sich dann eher aus naturwissenschaftlicher und weniger aus philosophischer Sicht unserer Ausgangsfrage „Wer bin ich?“ an. Sigmund Freud gilt als Begründer der Tiefenpsychologie. Er kommt in seiner Psychoanalyse zu einem ganzheitlichen Ansatz, wer wir sind – oder genauer – was unser ICH ausmacht. Unser Wesen oder unser ICH sind nach Freud das Ergebnis von Veranlagungen und Umweltprägungen. Hinzu kommt eine genauere Betrachtung unserer inneren Prozesse. Sigmund Freud charakterisiert unseren psychischen Apparat mit drei Instanzen: ICH, ES und ÜBER-ICH.

Das ICH empfängt und verarbeitet die Reize der Außenwelt und steht somit im ständigen Austausch zwischen Reiz und Reaktion. Das ICH ist besonnen und vernünftig. Anstößige Vorstellungen werden von ihm zurückgewiesen. Trotzdem muss das ICH sich gegen die Triebe des mächtigen ES erwehren.

Das ES beinhaltet die angeborenen Triebe und körperlichen Eigenschaften und kennt nach Freud keine Moral. Rücksichtslos versucht das ES, seine Triebregungen zu befriedigen. Die menschlichen Triebe werden von Freud in Libido (Sexualtrieb) und Destrudo (Todestrieb) unterteilt, die sich diametral gegenüberstehen. Eine Symbiose der Triebe ist nicht ausgeschlossen.

Das ICH sieht sich nicht nur mit dem chaotischen ES konfrontiert. Es muss sich zugleich mit der normativen Instanz des ÜBER-ICH auseinandersetzen. Das ÜBER-ICH ist die soziale Normeninstanz – unser Gewissen aus Erziehung, kultureller Tradition und Milieu. Das ÜBER-ICH ist zugleich der Ort der Selbstkritik und der unbewussten Schuldgefühle.

Somit ist das ICH unsere Kontrollinstanz, die im Spannungsfeld zwischen ES und ÜBER-ICH steht. Es kommt zu inneren Konflikten, da das ES nach Befriedigung von Trieben verlangt und das ÜBER-ICH auf die Einhaltung von moralischen Werten drängt. Das ICH hat die Aufgabe, beiden gerecht zu werden und die inneren Konflikte zu meistern.

Freuds Modell mit seinen Unterorganen ICH, ES und ÜBER-ICH wurde bei der Untersuchung innerer Konflikte entwickelt. Hauptsächlich in diesen Fällen sind die drei Systeme deutlich abgrenzbar. Dann können wir zwischen ICH und ES unterscheiden oder zwischen ICH und ÜBER-ICH. Im Sinne von Freud haben wir stets mehrere Seelen in unserer Brust.

Diese Erkenntnis ist hilfreich für ein Verständnis unserer eigenen Person. Oberste Aufgabe ist es, die inneren Konflikte, gerade in schwierigen Situationen oder ernsthaften Krisen, immer wieder neu zu befrieden und eine klare Haltung zu entwickeln.

Doch das Werkzeug der Psychoanalyse hilft uns nicht nur, unsere Kommunikation ganzheitlich auszurichten; es dient uns ebenso dabei, die Werte und Reize, auf die andere Menschen reagieren, zu erkennen.

In der Kommunikation wird häufig an das ÜBER-ICH appelliert. So versuchen Eltern, ihre Kinder an die Werte und Normen zu erinnern, die sie einhalten sollen. Die Banken- und Versicherungswirtschaft richtet ihre gesamte Werbestrategie so aus, dass sie uns auffordert, an die spätere Lebensabsicherung zu denken.

Ganz anders geht die Konsumgüterindustrie vor: Sie stimuliert uns mit Reizen, die zum Kauf führen sollen. Und obwohl wir wissen, dass der Preis zu hoch ist, unterliegen wir ihren Reizen. Unsere Bedürfnisse und Triebe werden angesprochen.

Ein besonders einprägsames Beispiel ist die Kaffeemarke Nespresso. Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé hat es geschafft, seinen Kaffee als Lifestyle-Produkt zu platzieren. Der Kaffee wird nicht in herkömmlichen Tüten, sondern in vielen bunten Kapseln verkauft. Dazu gibt es die passenden Maschinen, Tassen, Thermobecher und andere Accessoires, die das Leben schöner machen sollen. Das Lebensgefühl beim Shoppen wurde durch den Werbeträger George Clooney sogar noch auf Hollywood-Niveau gehoben. Die Nespresso-Kund:innen wissen sehr genau, dass sie erheblich mehr Geld für ihren Kaffee bezahlen und durch die verwendeten Aluminiumkapseln einen schlechten Beitrag für die Umwelt leisten. Doch der Reiz, in einer edlen Boutique seinen Kaffee mit der eigenen Clubkarte zu beziehen, ist so groß, dass der Verstand aussetzt.

Die Werbe- und Marketingstrateg:innen wissen sehr genau, wie sie sich der Psychoanalyse von Sigmund Freud bedienen müssen. Der Grundsatz ist einfach: Wer die Reize der Menschen anspricht, kann sie führen. Und wer diesen Reizen unterliegt, wird verführt.

Niels H. M. Albrecht ist Leiter der DEACK – Deutsche Akademie für Change und Kommunikation. Der Speaker, Dozent und Buchautor berät Regierungen, Unternehmen, Stiftungen, Vereine und Kirchen in Veränderungsprozessen und Krisensituationen. Zuletzt hat er das Buch „Kommunikationsmacht – Strategien der Aufmerksamkeitsökonomie“ veröffentlicht. Daraus stammen die verschiedenen Kommunikationstools, die er in seiner 14-tägigen Kolumne auf Capital.de vorstellt. Mehr Infos zum Autor gibt es hier.