Eine rote Ampel wurde Margot Käßmann zum Verhängnis. Die damalige Bischöfin war am 20. Februar 2010 bei einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss von 1,54 Promille über eine rote Kreuzung gefahren. Ihr Fehlvergehen wurde von der Polizei geahndet und war drei Tage später das Topthema in allen deutschen Medien. Die ganze Republik diskutierte über den Straftatbestand und die moralische Verfehlung der Bischöfin, die selbst immer höchste Maßstäbe an alles angelegt und Verfehlungen öffentlich angeprangert hatte. So auch wenige Tage zuvor.

Am Abend des 1. Januar 2010 hielt die damalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland einen Festgottesdienst im Berliner Dom. In ihrer Neujahrspredigt sprach sie folgende Worte vor der Gemeinde: „Nichts ist gut in Sachen Klima, wenn weiter die Gesinnung vorherrscht: Nach uns die Sintflut! Da ist Erschrecken angesagt und Mut zum Handeln, gerade nach dem Klimagipfel in Kopenhagen. – Nichts ist gut in Afghanistan. All diese Strategien, sie haben uns lange darüber hinweggetäuscht, dass Soldaten nun einmal Waffen benutzen und eben auch Zivilisten getötet werden. … Ich bin nicht naiv. Aber Waffen schaffen offensichtlich auch keinen Frieden in Afghanistan. Wir brauchen mehr Fantasie für den Frieden, für ganz andere Formen, Konflikte zu bewältigen.“ Mit ihren Ausführungen löste sie eine bundesweite Diskussion aus. Politiker:innen, Wirtschaftsverbände und Verteidigungsexpert:innen gingen sie scharf an. Viele Kritiker:innen sprachen ihr die Reife und Weitsicht für das höchste Kirchenamt ab. Standhaft stellte sie sich ihren Kritiker:innen und nahm kein Wort zurück.

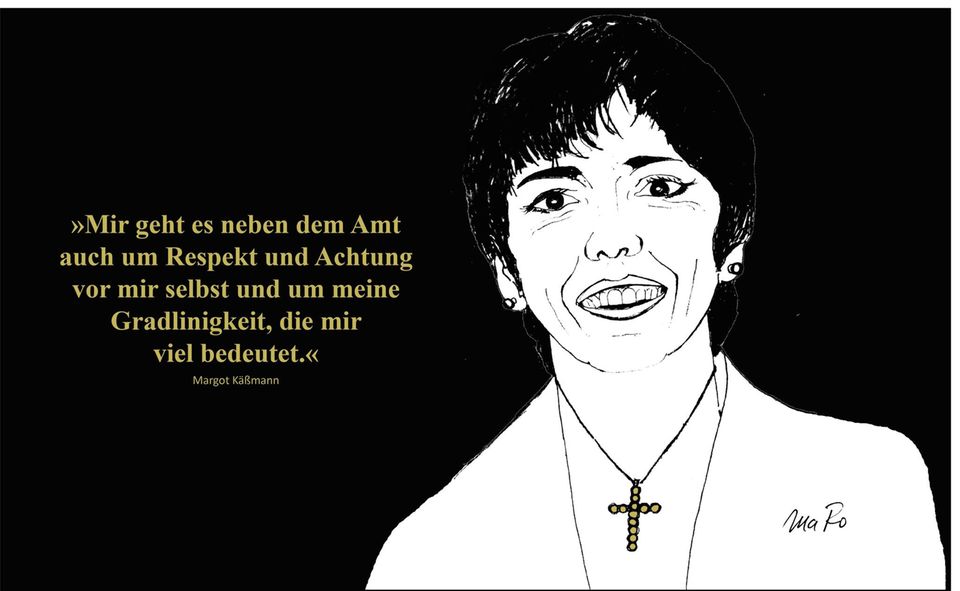

Doch mit ihrer Alkoholfahrt war sie in die Defensive geraten. Noch am Tag der Veröffentlichung in den Medien bezeichnete sie diese als einen schlimmen Fehler, den sie für gefährlich und unverantwortlich hielt. Und schon am 24. Februar 2010 zog Margot Käßmann die Konsequenzen. Das Fehlverhalten habe, so ihre Begründung, ihre Autorität erheblich beschädigt. Wörtlich führte sie aus: „Einer meiner Ratgeber hat mir gestern ein Wort von Jesus Sirach mit auf den Weg gegeben: ‚Bleibe bei dem, was dir dein Herz rät‘ (37,17). Und mein Herz sagt mir ganz klar: Ich kann nicht mit der notwendigen Autorität im Amt bleiben. So manches, was ich lese, ist mit der Würde dieses Amtes nicht vereinbar. Aber mir geht es neben dem Amt auch um Respekt und Achtung vor mir selbst und um meine Gradlinigkeit, die mir viel bedeutet.“Die klare Linie brachte ihr viel Respekt und Bewunderung ein. Aus der anfänglichen Ächtung der Medien über ihr Fehlverhalten wurde eine tiefe Achtung für ihre Haltung. Nach der Bewältigung der Krise verordnete sich die Pastorin eine mediale Auszeit. Damit verknappte sie die mediale Wahrnehmung ihrer eigenen Person. Sie brachte Ruhe in die Angelegenheit und konnte sich und ihre nächsten Schritte neu sondieren.

Durch ihre Abwesenheit steigerte Margot Käßmann den Wert ihrer Person unaufhörlich. Als einfache Pastorin der Hannoverschen Landeskirche konnte sie sich vor Medienanfragen und Angeboten kaum retten. Nach ihrem Amtsverzicht als Vorsitzende der Evangelischen Kirche wurde sie Herausgeberin des evangelischen Magazins Chrismon, erhielt eine Gastprofessur an der Ruhr-Universität Bochum und wurde zur Botschafterin des Reformationsjubiläums 2017 berufen.

Doch all das sind Nebenerscheinungen. Wenn wir uns an ihren Neujahrsgottesdienst 2010 erinnern, müssen auch ihre schärfsten Kritiker:innen einräumen, dass sie die richtigen Themen angesprochen hat. Mit dem Wissen um den Klimawandel und die Erfahrungen aus dem Afghanistankrieg würde diese Thesen heute niemand bestreiten. Sie war ihrer Zeit voraus. Und die Kirchen in Deutschland haben nicht nur wegen der zutiefst menschenverachtenden Missbrauchsskandale massiv an Autorität eingebüßt, sondern auch, weil sie die wichtigen Schöpfungsthemen aus Natur-, Klima- und weltweitem Friedensschutz vernachlässigt haben. Die Kirchen stehen bei diesen Themen nicht an der Spitze der Bewegungen. Margot Käßmann besetzte diese. Doch ihre Thesen waren für die damalige Zeit zu unbequem.

In der Retrospektive haben auch die Medien ihre Leistung erkannt und in ihr eine neue Dreifaltigkeit für das 21. Jahrhundert aus „Popstar, Übermutter und Mängelexemplar“ entdeckt. Der Erfolg sollte immer in der eigenen Persönlichkeit begründet sein und nicht im verliehenen Amt. Viele Personen aus Kirche und Management, aber vor allem aus der Politik hielten viel zu lange an ihrem Amt fest. Dabei ist jedes Amt nur auf Zeit vergeben und muss für die nächste Generation bereitet werden. Eine große Persönlichkeit kann auch ohne Amt tiefgreifende Wirkung erzielen. Margot Käßmann bewies dies; in all ihren späteren Auftritten agierte sie viel freier, als mit der Bürde die gesamte evangelische Kirche zu repräsentieren.

Persönliche Krisen-PR

Der verstorbene Altkanzler Helmut Schmidt ist ein solches leuchtendes Beispiel. Seine Wirkung als Kanzler, gerade in der Auseinandersetzung mit der Roten Armee Fraktion (RAF), darf nicht unterschätzt werden – und doch war er das wichtigste Korrektiv der deutschen Politik, als er kein politisches Amt mehr innehatte.

Die nachfolgenden Altkanzler haben sich dieser Aufgabe selbst beraubt: Helmut Kohl hat seine Autorität durch die schwarzen Kassen verloren und Gerhard Schröder hat seine Glaubwürdigkeit an Wladimir Putin verkauft. Über Jahrzehnte blieb Helmut Schmidt eine moralische Instanz, der seine Erkenntnisse in den öffentlichen Diskurs stellte und Widerhall fand. Einen wichtigen Satz des Hamburger Ehrenbürgers trage ich in jeder Krisenberatung bei mir: „In der Krise beweist sich der Charakter.“ Und meine Mandant:innen müssen am Anfang meines Krisenmanagements entscheiden, wie sie sich positionieren wollen. Nicht meinetwegen, sondern ihretwegen. Denn die Medienvertreter:innen und die Bevölkerung haben ganz sensible Antennen, um zu spüren, welcher Charakter sich zeigt. Margot Käßmann bewies Charakter. Sie handelte schnell und konsequent. In der Krise folgte die Pastorin einem fernöstlichem Strategem.

Strategem aus dem Reich der Mitte

Die Chinesen verwenden in der Krisenbewältigung folgenden Grundsatz: „Das Brennholz ist die Kraftquelle, die das Wasser im Kessel zum Sieden bringt. Das Wasser erkaltet, sobald man das Brennholz entfernt.“

Dem Schweizer Sinologen Harro von Senger haben wir die Deutung der Strategemkunde aus dem Reich der Mitte zu verdanken. Er legt dieses Strategem wie folgt aus:

WURZELBESEITIGUNG. Man packt etwas von Grund auf an. Es handelt sich um das Wurzelbeseitigungs-Strategem. Wird diese Regel konsequent angewendet, stellt man sicher, dass keine Kritik „nachwachsen“ kann.

KRAFTENTZIEHUNG. Man nimmt den anderen den Wind aus den Segeln, gräbt ihnen das Wasser ab oder entzieht ihnen den Nährboden für weitere Angriffe. Es handelt sich um das Kraftentziehungs-Strategem, sodass kein weiteres Öl ins Feuer gegossen werden kann.

KONFLIKTDÄMPFUNG. Man entschärft einen Konflikt, weil dessen Anheizen dem eigenen Vorteil zuwiderläuft. Es handelt sich um das Konfliktdämpfungs-Strategem, sodass der schnelle Rückzug sich in einen Gewinn wandeln lässt.

Margot Käßmann hatte ein kluges und konsequentes Krisenmanagement nach ihrem eigenen Fehlverhalten an den Tag gelegt, wie es Harro von Senger fordert: „Nur wer Tugendhaftigkeit mit Strategemkundigkeit paart, wird Schadenslist durchschauen und durchkreuzen und Tugendhaftigkeit wirklich durchsetzen können. Bloße Tugend allein ist infolge ihrer Strategemblindheit der List gegenüber wehrlos und diskreditiert letztlich sich selbst.“ Die Kirchenfrau reflektierte ihr Handeln, überprüfte ihre Werte und entwaffnete dann ihre Gegner:innen mit Selbstkritik.

In Stresssituationen verfallen die meisten Menschen in gängige Kommunikationsmuster, die aus Ablenkungs-, Beschwichtigungs-, Anklage- oder einem Rationalisierungsmanöver bestehen. Das Ablenken, Beschwichtigen oder Anklagen in Stresssituationen führt meistens zu einer Krisenverschärfung. Die Nachfragen werden schärfer. Das Unverständnis wächst. Die Kritik wird laut. Im Stress wählen viele Personen auch die vierte Variante: das Rationalisieren. Die Rationalisierung wird im Sinne der kognitiven Psychologie als „innere Ausrede“ beschrieben. Sie dient dazu, die getroffene Entscheidung nachträglich zu rechtfertigen, um ein stringentes Selbstbild aufrechterhalten zu können. Meistens handelt es sich um eine Selbsttäuschung, die am Ende zu einem Selbstbetrug wird. In Stress- und Krisensituationen wird die Selbstkritik oftmals übersehen, da ein Reflex aus Verteidigungs- oder Angriffsverhalten offengelegt wird. Dabei erkennen wir Spitzenkräfte in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gerade anhand ihrer Selbstkritik. Denn nur mit einer hohen Reflexion über die eigenen Fehler, lassen sich Veränderungen zügig umsetzen. Im Alltag hilft uns die umsichtige Selbstkritik, unsere Ziele schneller zu erreichen. In Krisen kann eine glaubwürdige Selbstkritik Brücken bauen und die eigene Position sogar stärken.

In den Augen der chinesischen Bevölkerung sind jene Menschen besonders klug, die ihre Unzulänglichkeiten und Fehler offen zugeben. Dagegen werden in Asien die „Besserwisser“, die behaupten, alles richtig zu machen, von der Gesellschaft missachtet. Daher riet Harro von Senger, dass man seine Versäumnisse und Fehler mutig benennen soll, da es keinen Menschen ohne ein Aber gibt. Und so kam es auch im Fall Käßmann: Die Kritik verstummte, denn alle kennen ihre kleinen und größeren Sünden des Alltags.

Doch das Strategem hat eine weitere Komponente, die viele nicht sehen. Die alten Chinesen nannten diese schlicht: „Geben, bevor man nimmt.“ Die Gabe am Anfang macht es den anderen schwer, das spätere Nehmen zu erkennen. So gab Käßmann der Öffentlichkeit recht, dass sie einen schweren Fehler begangen hatte, der nicht zu leugnen war. Im zweiten Schritt gab sie ihren repräsentativen Spitzenposten auf und trat als einfache Pastorin zurück ins Glied, was auch ihre Kritiker:innen als einen sehr mutigen Schritt empfunden hatten. An diesem Punkt mussten selbst ihre Gegner:innen, die ebenfalls wichtige Positionen bekleideten, innehalten und sich fragen, ob sie ebenfalls ihr Amt geräumt hätten. Während die einen gedanklich noch an dieser Frage hingen, hatte Käßmann diese bereits mutig beantwortet. Hinzu kam, dass sie in der größten medialen Aufmerksamkeit der Krise ihren eigenen Wertekodex aus Ehrlichkeit in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation rückte. Die Ehrlichkeit, nicht die Alkoholfahrt, hat sich ins Bewusstsein eingeprägt. Diese Ehrlichkeit gab die Christin und nahm dafür hohe Zustimmungswerte für sich entgegen. Ihre Bücher verkaufen sich gut, und ihre Argumente sind auf Kirchentagen, Kongressen und Talkshows gefragt. Die Menschen wollen in der Krise von Führungspersönlichkeiten eine klare Haltung sehen.

Die Salami-Taktik, die Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, Bundespräsident Christian Wulff und die DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel für sich wählten, machten die jeweiligen Krisen nur noch schlimmer: Die Männer verloren nicht nur ihre Ämter, sondern auch ihre Reputation. Krisenmanagement ist immer ein ganz schmaler Grat. Und doch ist es die erste Pflicht, in der Krise Charakter zu beweisen. Margot Käßmann tat dies.

Wenn Sie in der Krise einige Grundregeln beachten, wird es Ihnen leichter fallen, sich selbst und die Krise zu managen. Mit nur zehn Regeln nehmen Sie der Krise den ersten Schrecken. Das Beispiel der Pastorin zeigt auf, wie man aus einem Fehlverhalten gestärkt hervorgehen kann. Der Schriftsteller Max Frisch fasst diese Erkenntnis in nur zwei Sätzen zusammen: „Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ Entscheidend in der Krisenbewältigung ist die Führung Ihrer eigenen Person. Hierfür habe ich Ihnen die wichtigsten zehn Regeln zusammengestellt.