Ein Jahr nach dem Start des Rohstofffonds hat die Bundesregierung noch kein einziges Projekt genehmigt. Das ergab eine Nachfrage von Capital bei der staatseigenen KfW-Bank, die im Auftrag der Bundesregierung den Fonds aufgebaut hat und verwaltet. Bei der KfW stapeln sich inzwischen fast 50 Anträge von Unternehmen mit konkreten Projekten, die mithilfe einer staatlichen Beteiligung, die Versorgung mit kritischen Rohstoffen verbessern wollen, in dem sie neue Quellen erschließen.

Der Staatsfonds ist mit 1 Mrd. Euro ausgestattet. Auf den Weg gebracht hatte ihn die Vorgängerregierung bereits im vergangenen Herbst. Ziel ist es, bei kritischen Rohstoffen die Abhängigkeit vor allem von China zu reduzieren, in dem eigene Kapazitäten aufgebaut und so Lieferkanäle gesichert werden. Der Rohstofffonds finanziert ein Projekt mit 50 bis maximal 150 Mio. Euro Eigenkapital. Die KfW sichert das Ausfallrisiko ab.

KfW wartet seit Wochen auf Bundesregierung

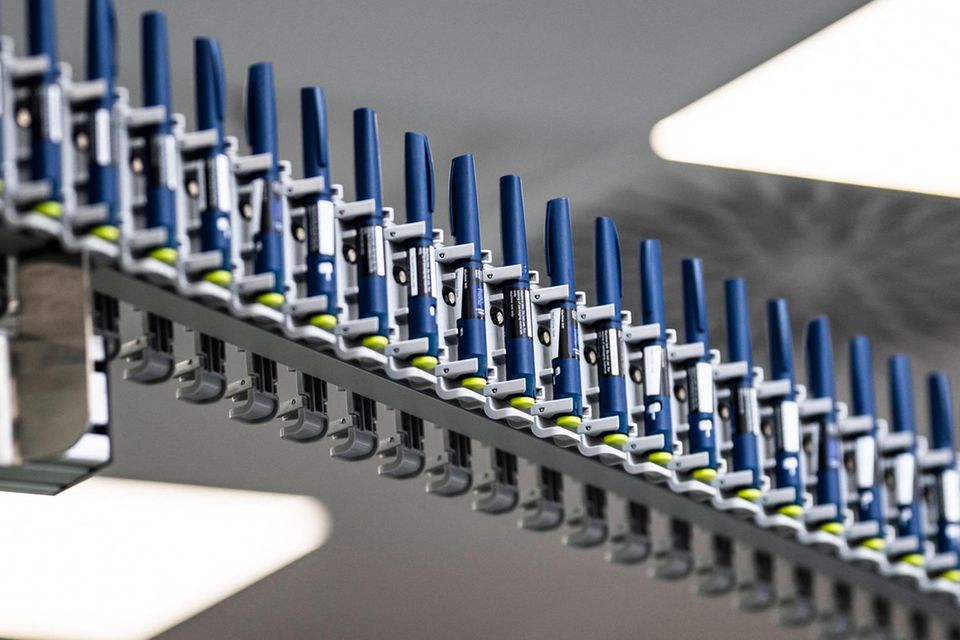

Die Förderbank selbst kann keine Zusagen machen. Dort wartet man bereits seit Wochen vergeblich auf Genehmigungen der Bundesregierung. Verantwortlich dafür ist der interministerielle Ausschuss Rohstoff (IMA Rohstoff) mit Vertretern von Wirtschafts- und Finanzministerium. Die Hängepartie verwundert – vor allem im Fall von Vulcan Energy. Das Bergbauunternehmen mit australischer Muttergesellschaft will im Oberrheingraben nachhaltiges Lithium fördern und hat bereits im Oktober 2024 einen Antrag auf eine Beteiligung des Rohstofffonds in Höhe von 150 Mio. Euro gestellt.

Die Wirtschaftsprüfer von PwC seien „mit der Begutachtung des Projekts von Vulcan Energy beauftragt“, erklärten Bundeswirtschaftsministerium und Bundesfinanzministerium auf Capital-Anfrage. Es liefen „aktuell für zwei Projekte Due-Diligence-Prüfungen“, also vertiefte Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Erst im Juli erhielt PwC den Job als Prüfungsgesellschaft nach einer EU-weiten Ausschreibung. Wann der IMA Rohstoff nun eine erste Entscheidung trifft, ist unklar. Der IMA Rohstofffonds solle sich alle zwei bis drei Monate treffen, regulär wieder Ende November, möglich seien auch kurzfristig Sondersitzungen, verlautet es aus den beiden Ministerien.

Streit zwischen Ministerien

Grund für den Genehmigungsstau dürfte aber auch ein Streit zwischen den Ministerien für Wirtschaft und für Finanzen sein, heißt es aus damit befassten Kreisen. Bei der Finanzierung des Fonds gab es Klärungsbedarf, bestätigt das Wirtschaftsministerium auf Nachfrage. Man habe sich auf eine „geteilte Finanzierung“ geeinigt. Konkreteres wollten beide Ministerien dazu nicht mitteilen. Das Ministerium gehe davon aus, dass „noch in diesem Jahr erste Projekt-Entscheidungen getroffen werden.“

Mit Sorge beobachtet der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) Kürzungen im Bundeshalt, die die Risikoabsicherung des Fonds erschweren. Waren dafür im Haushalt 2024 noch 272,9 Mio. Euro an Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, seien diese nun im Haushaltsentwurf 2026 auf 116,32 Mio. Euro geschrumpft. „Der Rohstofffonds verliert seine Schlagkraft ohne eine verlässliche Risikoabsicherung“, kritisiert Anja Siegesmund, die geschäftsführende Präsidentin des BDE. Dem widersprechen die beiden Ministerien. Für den Rohstofffonds ergebe sich eine zeitliche Streckung der Projekte. Eine Kürzung sei damit nicht verbunden.

Engpass bei Germanium

Wie dringend Förder-Entscheidungen wären, zeigt denn auch der jüngste Engpass beim Rohstoff Germanium, der für die Halbleiter- und Rüstungsindustrie wichtig ist. Die Volksrepublik China hatte im ersten Halbjahr 60 Prozent weniger Germanium nach Europa exportiert, in die USA liefert China seit 2023 kein Germanium mehr. Seit Einführung der Exportrestriktionen Ende 2024 stieg der Germaniumpreis für Europa dem Preisanalysten Argus zufolge um mehr als 60 Prozent.

Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Die Agentur, die als Teil der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe die Wirtschaft berät – und die auch die eingehenden Förderanträge für den Rohstofffonds bewertet –, analysiert die Märkte genau. „Es liegen jede Menge Anträge auf neue Exportlizenzen von chinesischen Unternehmen in der Warteschleife“, sagt DERA-Chef Peter Buchholz. „Hierbei geht es um Exportgenehmigungen für Ausfuhren von Rohstoffen in die ganze Welt, und damit auch nach Deutschland.“

Offiziell heißt es, die Kapazitäten der zuständigen Behörden reichten nicht aus, aber in der Branche gilt als ausgemacht, dass die Vergabe der Exportlizenzen derzeit aus politischen Gründen verzögert wird. Die Chinesen wollen Dual-Use-Güter unterbinden, also verhindern, dass das Material für militärische Zwecke eingesetzt wird, was durch die Abnehmer nicht immer leicht nachzuweisen ist.

Rohstoff-Vorräte gibt es nicht in Deutschland

Eigene staatliche Vorräte gibt es derzeit – anders als in den USA – in Deutschland und der EU nicht, lediglich private Unternehmen wie der Rohstoffhändler Tradium haben angesichts der enormen Preissteigerungen der vergangenen Jahre eine Vorratshaltung von kritischen Rohstoffen als Geschäftsmodell erkannt.

Die Situation auf dem Germaniummarkt dürfte einen Vorgeschmack darauf geben, wie sich die Lage auf den Märkten für kritische Rohstoffe entwickeln könnte – und China seine Dominanz ausspielt. Auch Lithium steht seit 2023 auf der Liste strategisch wichtiger Rohstoffe der EU. Laut Internationaler Energieagentur wird China 2035 voraussichtlich mehr als 60 Prozent des veredelten Lithiums und Kobalts und etwa 80 Prozent der Seltenen Erden liefern.

Deutschland und die EU stehen bei der Rohstoffförderung, aber auch der Raffination unter gewaltigem Druck, denn die Vorgaben des europäischen Gesetzes über kritische Rohstoffe werden ab 2030 verbindlich. Einen Teil der Last – zehn Prozent Förderung, 40 Prozent Weiterverarbeitung und 25 Prozent Recycling des EU-Gesamtbedarfs – wird auch Deutschland schultern müssen. Umso wichtiger wäre es, die Projekte des Rohstofffonds zügig zu entscheiden.