TV-Duelle der politischen Spitzenkandidat:innen gelten als wahlentscheidend. Die Bevölkerung sitzt vor den Bildschirmen und schaut zu, wie sich die Politiker:innen in der Medienarena verbal auseinandersetzen. Dabei wird jede kleinste Aktion und Reaktion von der Nation bewertet. So auch bei der Bundestagswahl 2013. Der damalige Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel hieß Peer Steinbrück. Er war Finanzminister im Kabinett von Merkel und hatte Deutschland sicher durch die Banken-, Euro- und Griechenlandkrise geführt. Doch die Wähler:innen sprachen der Kanzlerin und nicht dem Finanzminister das Krisenmanagement zu. Zudem verfing der Gerechtigkeitswahlkampf der Sozialdemokraten bei der Wählerschaft nicht. Daher forderte Steinbrück mehr „Beinfreiheit“ von seiner Partei und setzte nun seine eigenen Themen um. Er wollte sich im Endspurt von seiner Regierungs-chefin absetzen und am Ende ins Bundeskanzleramt ziehen.

So griff er in einem Interview das Kanzlergehalt auf und forderte mehr Geld für diese Tätigkeit, die im Vergleich zu wichtigen Wirtschaftsposten unterbezahlt sei. Als Vergleich brachte er die Direktor:innen der Sparkassen ins Spiel. Jeder Einzelne von ihnen, so Peer Steinbrück, würde mehr als das Bundeskanzlergehalt beziehen: Die einen leiten eine Sparkasse – die anderen ein ganzes Land. Die Analyse von Peer Steinbrück war richtig, und doch ging der Schuss nach hinten los. Erstens zeigte es der Bevölkerung, dass sich der Kandidat mit Spitzengehältern auseinandersetzt und nicht um den Mindestlohn kümmert. Zweitens war er zu diesem Zeitpunkt der aktuelle Bewerber auf diesen Posten, damit stand die Frage im Raum, ob der mögliche Kanzler sich sein Gehalt erhöhen wollte?

Die Medien nahmen das Thema dankend auf und recherchierten die Einnahmen von Peer Steinbrück als Buchautor und Redner sowie seine Fehltage im Deutschen Bundestag, die er für seine eigenen Interessen nutzte. Die veröffentlichen Bilanzen förderten ein Bild von einem raffgierigen Politiker, und die Umfragewerte sanken. Auch seine Aussage, dass er keinen billigen Wein unter 5 Euro trinke, brachte ihm keine neuen Fans an der sozialdemokratischen Basis ein, die mutig für ihn in den Wahlkampf ziehen wollten.

Diese Eigentore des Herausforderers nutzte die Kanzlerin für sich. Sie präsentierte sich beim Mindestlohn wie bei den Gehältern im Management als die bessere Sozialdemokratin. Sie gab zu Protokoll, dass sie mit ihrem Gehalt sehr zufrieden sei und daran nichts ändern wolle. Der Kandidat Steinbrück nahm jedes Fettnäpfchen mit, das ihm geboten wurde. Als Minister war er stets zielstrebig, doch im Wahlkampf agierte er glück- und hilflos, und die Partei und seine Berater:innen rieben sich verwundert die Augen. Schnell hatten die Medien einen neuen Begriff für ihn parat: „Pannen-Peer“ war nun in aller Munde.

Unabhängig vom Geist der Zeit können die Kandidat:innen wohl kaum die Rolle wählen, die sie gerne als Politiker:innen spielen möchten. Sie unterliegen den gesellschaftlichen Entwicklungen, Trends und Spannungen. Schon Machiavelli wies darauf hin, dass die Politik einem Dreiklang aus „Necessita“, „Virtù“ und „Fortuna“ unterliegt. Dabei ist Necessita das unveränderliche Tatsachengerüst jeder Politik, das vorausgesetzt werden muss. Die eigentliche politische Leistung besteht darin, das richtige Zusammenspiel von Virtù und Fortuna zu finden. Unter Virtù versteht Machiavelli die politische Energie eines Politikers. Fortuna ist eine Art Naturgewalt, die er mit einem reißenden Strom vergleicht, gegen den die Politikerin oder der Politiker nur in ruhigen Zeiten Dämme und Deiche bauen kann, um die Flut zu bändigen.

Die Lehre des Italieners ist bei jeder Personalisierung der Politik zu beherzigen: „Dass Fortuna wohl zur Hälfte Herr über unsere Taten ist, aber die andere Hälfte oder fast so viel unserer Leistung überlässt.“ Das Handeln der Politiker:innen muss also dem Geist ihrer Zeit entsprechen. Personalisierung in Wahlkämpfen muss den Zeitcharakter einbeziehen, wenn die Kampagne der Politiker:innen erfolgreich sein soll. Allen Herausforderern von Angela Merkel ist es nicht gelungen, dem Zeitgeist zu entsprechen. Sie konnten keine neuen Akzente und Sichtweisen präsentieren. Der letzte Sozialdemokrat, dem das gelang, war Gerhard Schröder. Bei Peer Steinbrück war es noch viel schlimmer. Durch seine eigenen Aussagen, die nie falsch waren, schaffte er es, zum Anti-Zeitgeist zu werden.

Seine letzte Chance war das TV-Duell. Es wurde zeitgleich auf fünf Fernsehsendern übertragen, und der SPD-Politiker konnte mit einer Sendung fast 18 Millionen Menschen erreichen. Hier musste er punkten.

An diesem Abend zogen die beiden Kontrahenten wie Gladiatoren umringt und bejubelt von ihren Parteianhänger:innen ins Fernsehstudio. Doch bereits bei den ersten Nahaufnahmen stahl Merkel ihrem Herausforderer die Show. Für diese Fernsehsendung trug sie eine eigens gefertigte Halskette in den deutschen Nationalfarben – Schwarz, Rot, Gold. Während Steinbrück den Schlagabtausch im Studio eröffnete, diskutierten die Deutschen im Internet über die Kette der Bundeskanzlerin. Die verschiedensten Fragen wurden aufgeworfen: Was ist das für eine Kette? Woher kommt diese Kette? Wer hat die Kette entworfen? Wo kann man diese Kette kaufen? Im Internet wurde nicht mehr über politische Fragestellungen diskutiert, sondern das beherrschende Thema war das Schmuckstück.

Mit einem einzigen Accessoire hatte die Kanzlerin ihrem Kontrahenten die Aufmerksamkeit entzogen und auf sich gelenkt. Noch Tage nach dem Duell wurde ihr Schmuckstück als „Deutschlandkette“ in allen Medien behandelt. In Anlehnung an ein berühmt gewordenes Zitat ihres Gegenkandidaten „Hätte, hätte, Fahrradkette“ titelten nun die deutschen und ausländischen Medien über die Lage in den sozialen Netzwerken „Hätte, hätte, Deutschlandkette“. Somit hatte Merkel ohne eine einzige Äußerung für ein mediales Thema gesorgt und zugleich ein Zeichen an ihre Wähler gesendet: Ich repräsentiere Deutschland!

Findige Juweliere boten schon eine Woche nach dem TV-Auftritt eine Kopie der Kette, die von den Schmuckdesignern Ulrike und Hans-Peter Weyrich gefertigt wurde, unter dem Namen Deutschlandkette in ihren Läden an. Damit war die Verbreitung der Geschichte sichergestellt. Merkel eröffnete mit einer klugen PR-Strategie das TV-Duell und schloss die Wahlsendung mit einer solchen.

Peer Steinbrück hatte das Rededuell eröffnet. Die Regeln sahen somit vor, dass Angela Merkel an diesem Abend die letzten Worte an die Zuschauer:innen richten durfte. Auch diesen Vorteil wusste die Kanzlerin für sich zu nutzen. Mit ihrer Deutschlandkette ging sie ins Duell, und sie beendete es mit den Worten: „Sie kennen mich.“

Auch hierbei handelte es sich um eine eingesetzte PR-Strategie. Zum ersten Mal orientierte sich die Kanzlerin an einer sehr konservativen Werbung, die Deutschland geprägt hatte. Es handelte sich um den Persil-Mann, der Abend für Abend vor der Tagesschau in Anzug und Krawatte die Vorzüge des Waschmittels erläuterte und seinen Werbespot mit dem Worten schloss: „Persil, da weiß man, was man hat. Guten Abend.“ Diesen Slogan der Waschmittelwerbung übersetzte Angela Merkel für ihren Wahlkampf. Mit ihren drei Schlussworten gab sie den Deutschen mit auf den Weg, dass man mit ihr Stabilität wählen würde. Das geflügelte Wort vom „regieren mit ruhiger Hand“ wurde nochmals verstärkt. Und zugleich war in den drei Worten eine Botschaft, wie in der Waschmittelwerbung, enthalten: „Sie kennen mich.“ Damit stellte sie indirekt die Frage: Aber kennen Sie meinen Herausforderer? Ohne den Kandidaten Steinbrück schlecht zu machen oder ihn gar anzugreifen, gab sie den Wähler:innen mit auf den Weg, dass man sich bei ihrem Herausforderer nicht sicher sein könne.

Mit dieser Aussage schloss sie sogar den großen Bogen zu den ersten Jahren der Bundesrepublik Deutschland und dem ersten CDU-Vorsitzenden Konrad Adenauer, der das Wahlkampfmotto „Keine Experimente“ ausgab. Mit dem schlichten Satz hatte Merkel einen neuen Maßstab in der politischen Kommunikation gesetzt und die Wählerinnen und Wähler für sich gewonnen. Die Kanzlerin erreichte bei allen wichtigen Kategorien, wie zum Beispiel Fairness, sympathisches Auftreten, Glaubwürdigkeit und Kompetenz, bessere Werte als ihr Herausforderer. Somit war bereits kurz nach Sendeschluss klar, dass Peer Steinbrück auch seine letzte Chance nicht nutzen konnte. Denn Vertrauen und Vertrautheit sind die wichtigsten Güter in der Politik. Sie sind aufeinander angewiesen, da Vertrauen nicht gegeben wird, wenn die Vorerfahrung, die das Vertrauen rechtfertigt, fehlt.

Zudem stellte der deutsche Soziologe Niklas Luhmann fest, dass Vertrauen in die Zukunft gerichtet ist: „Vertrauen ist keine Folgerung aus der Vergangenheit, sondern es überzieht die Informationen, die es aus der Vergangenheit besitzt und riskiert eine Bestimmung der Zukunft. Im Akt des Vertrauens wird die Komplexität der zukünftigen Welt reduziert.“ Merkel spielte den Vertrauensbonus aus. Somit entzog sie den politischen Entscheidungsprozessen die Komplexität und das Vertrauen der Bevölkerung, dass die Welt so bleiben wird, wie sie ist, steigerte die Bindekraft in ihre Person. Dieser Bindekraft hatte Peer Steinbrück nichts entgegenzusetzen.

Bei keinem anderen TV-Duell gab es eine stärkere Reduzierung in der sachlichen Auseinandersetzung. So empfanden die Zuschauer:innen die Debatte als langweilig. Umso mehr blieben die PR-Instrumente der Kanzlerin aus Deutschlandkette und dem „Sie kennen mich“-Satz in Erinnerung.

Dabei ist die Aussage „Sie kennen mich“ auch noch falsch. Wer von 80 Millionen Deutschen kann schon behaupten, Angela Merkel zu kennen. Die Kanzlerin wendet hier einen allgemeingültigen Trick an: Wir alle unterliegen einer Verschiebung von der medialen zur persönlichen Wirklichkeit. Ein Beispiel: Wenn ich mit meinen Studierenden oder Seminarteilnehmenden die Bundespressekonferenz in Berlin besuchte und wir im Anschluss ein Gespräch mit Regierungssprecher Steffen Seibert hatten, kam es häufig vor, dass bei der Verabschiedung eine oder sogar mehrere Personen dem Regierungssprecher mit auf dem Weg geben, die Kanzlerin „schön zu grüßen“. Seibert kannte dieses Spiel schon und nickte meist freundlich. Doch bei meiner direkten Nachfrage, woher die Bekanntschaft stamme, offenbart sich die Verschiebung der Wirklichkeit: „Aus dem Fernsehen.“

Wir glauben, Angela Merkel, Jogi Löw oder auch Günther Jauch zu kennen, da sie regelmäßig in unseren Wohnzimmern erscheinen. Daher verfehlte der Satz „Sie kennen mich“ seine Wirkung nicht. Wer würde im ersten Moment der Kanzlerin widersprechen und sagen: „Nein, Frau Merkel kenne ich nicht.“ Wir sind den Menschen, die im Fernsehen auftreten, nah, obwohl wir ihnen nie persönlich begegnet sind. Wir urteilen über ihr Wirken aus der Glotze. Es handelt sich also um die neue Medienwirklichkeit, die in unser Leben getreten ist. Unsere gesamte politische Öffentlichkeit ist nach Struktur, Inhalt und in ihren Prozessen medial beeinflusst. Auf die Bedingungen der Mediengesellschaft müssen sich alle einstellen, die öffentlich agieren wollen.

So diskutierte Deutschland im Wahlkampf 2013 nicht mehr über politische Inhalte. Der Wahlkampf reduzierte sich in der letzten heißen Phase auf zwei Symbole: Mittelfinger versus Raute. In der Rubrik „Sagen Sie jetzt nichts“ des Magazins der Süddeutschen Zeitung sollen die Interviewten nur mit einer Geste antworten, die in einem Foto festgehalten wird. Bei der Frage des SZ-Journalisten: „Pannen-Peer, Problem-Peer, Peerlusconi – um nette Spitznamen müssen Sie sich keine Sorgen machen, oder?“ reagierte der SPD-Mann sehr spontan und zeigte der Leserschaft den „Stinkefinger“. Das Foto wurde zum Aufmacher. Peer Steinbrück hatte einen Tabubruch begangen und die gesamte Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Doch es war ein zu plumpes Manöver. Die Angriffslust des Kandidaten hätte sich auf ein Themenfeld oder gegen die Wettbewerberin richten sollen, aber nie gegen die Wählerschaft.

Und so folgte die Quittung: Die meisten Deutschen zeigten sich empört. Sie waren der Auffassung, dass eine solche Geste einem Repräsentanten des Staats nicht zustehe. Und tatsächlich fielen die Zustimmungswerte. Die Wahl ging mit 41,5 Prozent für die CDU und 25,7 Prozent für die SPD aus. Die politische Karriere von Peer Steinbrück fand ein schnelles Ende. Später gestand er sich selbst ein, dass die Kanzlerkandidatur ein Fehler und er „fast blind“ in den Wahlkampf gestartet war. Zwischen der Realpolitik und dem medialen Brennglas eines Wahlkampfs liegen Welten. Das bewies schon das erste Duell in der Fernsehgeschichte.

Am 26. September 1960 trafen die beiden Kandidaten um das höchste Amt in den USA in den TV-Studios in Chicago aufeinander. Bei dem ersten Fernsehduell in der US-amerikanischen Geschichte machte der Favorit der Republikaner, Richard Nixon, gegen den noch unerfahrenen Kandidaten der Demokraten, John F. Kennedy, keine gute Figur. Die wichtigsten TV-Sender von CBS, NBC und ABC übertrugen die Debatte, die bis zu 80 Millionen Menschen an den Bildschirmen zu Hause verfolgten. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Medienerfahrung war das Duell am 26. September 1960 in Chicago zu einem medialen Tiefpunkt für Richard Nixon geworden. Der Herausforderer ließ den amtierenden Vizepräsidenten alt aussehen.

Richard Nixon war nach einem längeren Krankenhausaufenthalt gerade rechtzeitig für das TV-Duell wieder genesen. Beobachter:innen berichteten, dass Nixon noch angeschlagen war und ausgemergelte Gesichtszüge aufwies. Er hatte während der Krankheit 14 kg abgenommen. Daher entschlossen sich die Wahlkampfmanager der Republikaner, zwei winzige Projektoren von 500 Watt im TV-Studio zu installieren, um die Augenhöhlen des Vizepräsidenten auszuleuchten und die Augenringe verschwinden zu lassen. Nixons Medienberater Ted Rogers erklärte die Maßnahme wie folgt: „Er kommt im Fernsehen nicht gut heraus. Zwischen seiner sehr blassen, weißen und transparenten Haut und seinen pechschwarzen Haaren besteht ein enormer Kontrast.“ Die eingesetzten Projektoren sollten diesen Kontrast abmildern. Jedoch vor Sendebeginn verschoben die versammelten Pressefotograf:innen die Projektoren. Der gewünschte positive Lichteffekt kehrte sich zum Nachteil des Republikaners. Weil der sonnengebräunte Kennedy nicht geschminkt werden wollte, verweigerte auch Nixon die „Maske“ für die Fernsehübertragung. Der amtierende Vizepräsident wollte sich keine Blöße vor seinem Kontrahenten geben, den er als Playboy und politisches Leitgewicht ansah. Stattdessen vertraute Nixon auf den Puder seiner Assistentin, die ihn notdürftig schminkte und seine Bartstoppeln abdeckte.

Hinzu kam, dass der Hintergrund des Studios für das Kandidaten-Duell mit einem dunklen Grau neu gestrichen worden war. Beide Anwärter auf das höchste Amt im Staat wussten um die Graufarbe Nummer fünf im Studio und wählten danach ihre Kleidung aus. Nixon wählte einen hellgrauen Anzug, um sich von der dunkelgrauen Studiowand abzuheben. Was er nicht wusste, war, dass die Farbe beim Trockenvorgang sehr viel heller geworden war. In der Fernsehsendung kamen alle Pleiten, Pech und Pannen von Nixon zum Vorschein.

Die verschobenen Lichtprojektoren ließen ihn kraftlos und kränklich erscheinen. Zudem erzeugten sie und die neuen Studiolampen eine intensive Wärme. Nixon fing an zu schwitzen, sodass die teigige Kosmetik seiner Assistentin verlief und seine Bartstoppeln offenlegte. Er wurde sichtlich unruhiger, ließ den Blick schweifen und war nicht mehr fokussiert. Für das damalige Fernsehpublikum wurde das Bild von Nixon noch unklarer, denn sein heller Anzug, der ihm viel zu groß war, zerfloss vor dem hellen Studio-Hintergrund. Es waren für die Zuschauer:innen keine klaren Umrisse seines Oberkörpers mehr zu erkennen. Und im Gegenzug kamen den Millionen vor den TV-Geräten sein dunkler Bartwuchs, seine schwarzen Haare und sein müde wirkender Gesichtsausdruck immer näher.

So lautete die Schlagzeile der Chicago Daily News am nächsten Tag: „Wurde Nixon vom Fernsehschminker sabotiert?“ Das war nicht der Fall, aber die Wirkung der schlechten Bilder war für Nixon verheerend. Er erholte sich auch in den drei folgenden TV-Duellen nicht mehr von seiner ersten missglücken Konfrontation. Der unerfahrene, aber telegene John F. Kennedy trug 1960 den Sieg mit einer schwachen Majorität von nur 113.238 Stimmen davon. Ohne das Fernsehen wäre Kennedy gegen den Favoriten Nixon wahrscheinlich nicht zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden. Er hatte seine Chance im Zeitalter des neuen Massenmediums genutzt.

Bei der politischen Elite des Landes löste der Einfluss des TV-Duells einen Schock aus. Die Wirkung der „Vierten Gewalt“ auf die Wählerschaft und die Auswirkung auf die Demokratie werden bis heute diskutiert. Zahlreiche „Spin-Doctors“ in Washington D.C., Brüssel, aber auch in Berlin kümmern sich seit dieser Zeit um die mediale Inszenierung der Politik.

Kampagne

Die Professionalisierung der amerikanischen Wahlkampfführung im Duell zwischen John F. Kennedy und Richard Nixon fand weltweite Aufmerksamkeit. Mit dem Wahlkampf im Jahr 1960 begann die Entwicklung der modernen Wahlkampfkampagnen. Neue Standards für die politische Kommunikation wurden entwickelt, die man in den USA als „New Politics“ bezeichnete. Diese „neue“ Politik des Wahlkampfes wurde nicht mehr von Parteifunktionär:innen, sondern von Kommunikationsspezialist:innen umgesetzt. Sie setzten nun auf eine integrierte Kommunikation, welche alle Aspekte des Marketings, wie Werbung, Verkaufsförderung, Public Relations und Direktmarketing bündelte.

Einer der Begründer dieses neuen Ansatzes war Joseph Napolitan, der als „Spin-Doctor“ von John F. Kennedy den „richtigen Dreh“ für das junge Polittalent fand. Joseph Napolitan gelang es, mit seiner unterschwellig manipulierten Darstellung von der neuen Leichtigkeit der Politik einen modernen Mythos in der Verkörperung des jungen Kennedy zu schaffen. Einen Mythos, der bis heute seine Anziehungskraft nicht verloren hat. Joseph Napolitan fasste die drei wichtigsten Kriterien für den Wahlkampf zusammen: „Wenn der Kandidat gewinnt, dann wegen seines Charmes, seiner Intelligenz und seiner Beliebtheit beim Wähler.“ Und auch für seinen eigenen Berufszweig als Spin-Doctor hatte er eine Regel zur Hand: „Wenn er verliert, war es dein Fehler.“

Doch wer Wahlkampf als ganzheitliches politisches Geschehen betrachtet, wird die Funktion der Wahlkampfmanager:innen richtig einschätzen: Sie entscheiden nicht über Sieg oder Niederlage. Durch ihre Wahlkampfplanung und -führung können sie positive Trends verstärken und negative Entwicklungen gegen eine Partei und ihr Spitzenpersonal abschwächen. Und sie können entscheidende Akzente, wie im Fallbeispiel von Angela Merkel, setzen, um die Aufmerksamkeit der Wählerschaft in eine bestimmte Richtung zu lenken.

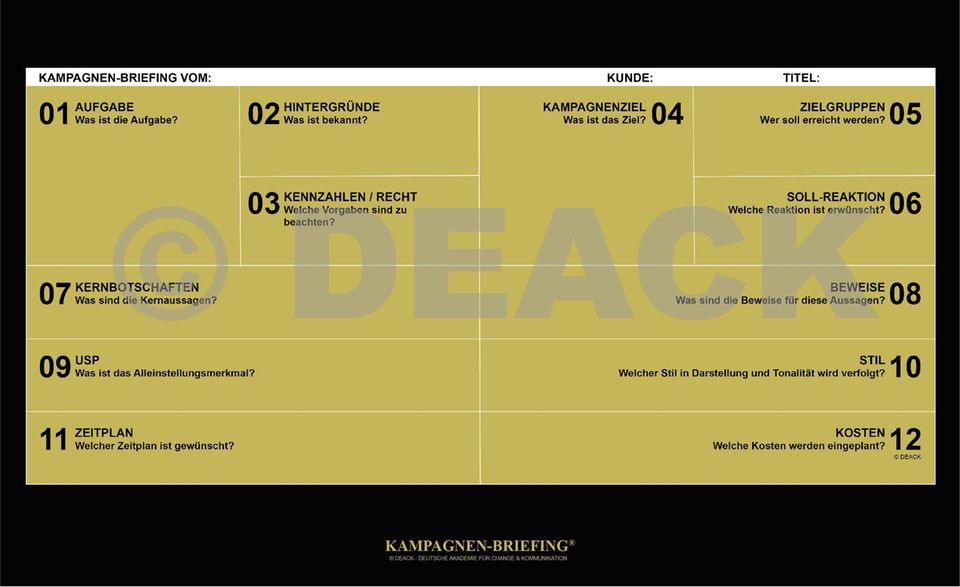

Die Wahlkampfberater:innen müssen sich mit den Regeln der Politik auskennen, die Kommunikation beherrschen und tiefe Kenntnisse über die unterschiedlichsten analogen und digitalen Kommunikationswege haben, die zur Bevölkerung führen. Darüber hinaus sollten sie in der Lage sein, die Ideen- und Strategieentwicklung zur Wahlkampfführung in Zusammenarbeit mit den kreativen Spezialist:innen aus Markt- und Meinungsforscher:innen, Journalist:innen, Texter:innen, Grafiker:innen, Werbe-, Marketing-, Direktmarketing-, Online-, Social-Media- und Event-Fachleuten sowie Expert:innen für Kamera- und Rhetoriktraining herbeizuführen. Notwendig ist eine Kommunikationsstrategie, die sich in der ganzheitlichen Kampagne darstellt. Ein in sich stimmiges Kommunikationskonzept ist die Grundlage für eine Kampagne. In ihm wird ein Set aus unterschiedlichen Maßnahmen, Instrumenten und Techniken gebündelt, die einer Dramaturgie folgen, um das angestrebte Ziel zu erreichen: Die Kampagne soll die Menschen zu einer bestimmten Entscheidung motivieren, sodass sie eine angestrebte Handlung vollziehen. Berücksichtigen Sie für Ihre Kampagnenplanung die folgenden zehn Kernelemente:

AUFMERKSAMKEITSSTARK. Die Kampagne muss so angelegt sein, dass sie von der zu erreichenden Zielgruppe auch wahrgenommen werden kann. Hierfür muss sie mit einer markanten Botschaft ausgestattet sein, sodass sie Sichtbarkeit am Markt erlangt. Ihre Platzierung in den richtigen Medien und an den richtigen Plätzen ist entscheidend.

TABUBRUCH. Je größer die Provokation, umso mehr Aufmerksamkeit. Erst durch den Tabubruch wird die Unterscheidung im Wettbewerb erlebbar.

BOTSCHAFT. Die Kampagne ist auf einem dominanten Thema aufgebaut. Die Botschaft ist einfach, klar und verständlich. Es handelt sich um eine einheitliche Botschaft, die sich nicht widerspricht und in allen Mediengattungen aus Wort, Bild und Ton auf die Marke einzahlt. Besonders starke Bilder sind heute notwendig, um die Botschaft bildreich zu untermauern. Die ausgewählte Botschaft sollte zudem durch Studien, Umfragen und die Wissenschaft abgesichert sein.

PERSONALISIERUNG. Menschen können sich nur mit Menschen identifizieren. Sie begeistern sich nicht für Parteiprogramme, Thesenpapiere oder Konzepte, daher stellt man die entscheidende Person in den Mittelpunkt einer Kampagne. Politik ist zu einem Rennen zwischen Personen geworden. Ganz treffend wird dieses politische Wettrennen in Amerika „horse race“ genannt.

EMOTIONALISIERUNG. Die in den Mittelpunkt gerückte Persönlichkeit muss emotionalisieren können: Menschen kaufen keine Fakten, sondern Geschichten.

WIEDERHOLUNG. Eine Kampagne rückt in das Bewusstsein der Menschen vor, wenn sie penetriert wird. Es ist wie beim Lernen: Wenn etwas ständig wiederholt wird, bleibt es im Gedächtnis.

BEOBACHTUNG. Eine Kampagne steht nicht für sich. Sie steht im Austausch mit dem Zeitgeist und den aktuellen Themen oder sie richtet sich gegen die Konkurrenz. Daher ist eine dauerhafte Medien- und Marktbeobachtung unerlässlich.

SCHNELLIGKEIT. Die beste Medien- und Marktbeobachtung bringt nichts, wenn man sie nicht zu nutzen weiß. Aktuelle Entwicklungen sind in die Kampagne einzubinden, um auf der Höhe der Zeit zu sein und den eigenen Handlungswillen unter Beweis zu stellen.

ANGRIFF. Der Angriff ist ein politisches Stilmittel, welches in seiner Wirkung nicht unterschätzt werden darf. Zahlreiche Herausforder:innen haben eine negative Kampagnenstrategie verfolgt und waren damit sehr erfolgreich. Ein kluger Angriff dient der Positionierung, Inszenierung und Emotionalisierung. Zudem wird die Konkurrenz aus der Deckung gelockt.

MOBILISIERUNG. Am Ende jeder Kampagne steht die schwierigste Aufgabe: die Mobilisierung. Die Menschen müssen nicht nur zu einer bestimmten Entscheidung, sondern auch zu einer aktiven Handlung motiviert werden. Im wirtschaftlichen Kontext müssen sie die Ware kaufen. Im politischen Kontext zur Urne gehen.

Für den Berater von John F. Kennedy war die Kampagnenplanung noch viel einfacher. Joseph Napolitan fasste das Fundament einer Kampagne so zusammen: „Es gibt drei einfache Schritte, um jede Kampagne zu gewinnen. 1. Man entscheidet, was man sagen will. 2. Man entscheidet, wem und mit welchen Instrumenten man es sagen will. 3. Man sagt, was man sagen will.“ Dieser Dreiklang ist die klarste Form einer Kampagne. Im Zeitalter der digitalen Kommunikation muss eine Kampagne über Tempo, Bilder, Emotionen und Botschaften verfügen, die möglichst lange viele Menschen in den Bann ziehen.