Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen die Alliierten die Hoheitsgewalt über das geschlagene Nazi-Deutschland und teilten dessen Gebiet in Besatzungszonen auf. Aus den zunehmenden Spannungen zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion gingen 1949 zwei deutsche Staaten hervor. Schauplatz des Kalten Krieges wurde die geteilte Stadt Berlin. Hier standen sich die Supermächte gegenüber.

Die Rote Armee hatte Westberlin vollständig umstellt und hätte im Ernstfall den östlichsten Standort der NATO einfach überrannt. Noch heute kann man in der Umgebung von Berlin über 300 Einrichtungen der Roten Armee finden. Sie liegen verborgen in Städten, verlassenen Orten und dunklen Wäldern.

Die größte Garnisonsstadt der Russen zu DDR-Zeiten war Wünsdorf. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs hatten die sowjetischen Truppen das Oberkommando des Heeres und der Wehrmacht fast kampflos eingenommen. Nach dem Krieg stationierten die Russen dort zeitweilig 75.000 Männer, Frauen und Kinder.

Wünsdorf war damit der größte Militärstandort Europas. Es handelte sich um eine eigenständige sowjetische Stadt mitten in der DDR, welche die Soldaten liebevoll Klein-Moskau nannten. Dort gab es alles: Kasernenanlagen, Wohnhäuser, Brotfabriken, Warenhäuser, Kindergärten, Schulen, Sportanlagen, Schwimmbäder, Theater und Kino sowie ein Krankenhaus. Auch ein eigenes Fernseh- und Radioprogramm wurde ausgestrahlt. Und täglich fuhr vom deutschen Hauptquartier der sowjetischen Streitkräfte ein Zug nach Moskau. Damit war die Anbindung an die Heimat für die hier stationierten Soldaten gewährleistet. Wünsdorf war vollständig vom Rest des Landes abgeschirmt. Keine Bürger:innen der DDR hatten Zutritt. Das gleiche Bild zeigte sich an vielen weiteren Orten rund um Westberlin.

Die Bedrohung einer neuen militärischen Auseinandersetzung lag über der Stadt, denn der damalige Staats- und Parteichef der Sowjetunion Nikita Chruschtschow behauptete, dass ganz Berlin zum Territorium der DDR gehöre. Er verlangte den Abzug der Westalliierten aus Westberlin. Zudem stand die DDR-Führung unter erheblichem Druck, da jeden Monat Tausende Menschen über Berlin in den freien Westen flohen.

Die DDR verlor Monat für Monat viele Akademiker:innen und Facharbeiter:innen, die für den Wiederaufbau des Landes benötigt wurden. Die Situation spitzte sich weiter zu. Am 13. August 1961 begann die DDR, den östlichen Teil von Berlin abzuriegeln und eine Mauer zu errichten. Ganz Berlin befand sich im Ausnahmezustand. Und der Staats- und Parteichef der DDR, Walter Ulbricht, wurde an diesem Tag als einer der größten Lügner überführt. Nur zwei Monate vor dem Beginn des Mauerbaus hatte er am 15. Juni 1961 auf einer Pressekonferenz verkündet: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“, und damit seine Glaubwürdigkeit verspielt.

„Ich bin ein Berliner“ – ein spontaner Einfall

Der Mauerbau war ein Weltereignis. In seinem ersten Amtsjahr musste US-Präsident John F. Kennedy die Teilung Deutschlands hinnehmen. Doch zwei Jahre später schaffte er Klarheit. Mit einer Rede wollte Kennedy ein Bekenntnis abgeben, dass er Westberlin keinesfalls der Sowjetunion überlassen werde. So reiste er aus Anlass des 15. Jahrestags der Berliner Luftbrücke in die geteilte Stadt. Er wollte in Berlin seinen Anspruch auf eine freie Welt untermauern. Am 26. Juni 1963 fuhr Kennedy in einer Limousine neben Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem Regierenden Bürgermeister Willy Brandt 53 Kilometer durch Berlin. Die schwierige Situation der Stadt und die geschundenen Seelen der Bevölkerung blieben ihm dabei nicht verborgen.

Als bedeutender Redner war John F. Kennedy weit über Amerika hinaus bekannt geworden. Seine Ansprachen haben sich nicht nur tief in das Bewusstsein der amerikanischen Bevölkerung gebrannt; sie haben auch in Westeuropa Anklang gefunden. Er war ein leidenschaftlicher Redner und nahm sich immer sehr viel Zeit für die Vorbereitung. So feilte er zwei Monate an seiner Antrittsrede zum 35. Präsidenten der USA am 20. Januar 1961 in Washington D.C. und schloss mit einem emotionalen Appell an seine Landsleute: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann; fragt, was ihr für euer Land tun könnt.“ Es wurde ein Satz für die Ewigkeit.

Auch in Berlin sollten seine Worte Spuren hinterlassen. Die vom Kalten Krieg geteilte Stadt war für ihn von besonderer Symbolkraft. Von hier aus wollte er ein klares Signal an die Sowjetunion senden: Amerika steht an der Seite Westberlins. Amerika will die Freiheit. Schon Wochen vor seiner Deutschlandreise hatte ihm sein Bruder Robert Kennedy, der Justizminister in seinem Kabinett war, empfohlen: „Wenn du in Deutschland sprichst, sag einen Satz auf Deutsch.“ Aufgrund dieser Empfehlung ließ der Präsident den US-Journalisten Robert H. Lochner, der in Berlin aufgewachsen war, nach Washington kommen.

Lochner versuchte, Kennedy einen einfachen deutschen Satz beizubringen. Die Versuche scheiterten, und die Idee wurde schnell wieder verworfen. Als Kennedy in Berlin ankam, spürte er die große Hoffnung, welche die Menschen auf ihn setzten. Daraufhin fasste er den spontanen Entschluss, nun doch einen Satz auf Deutsch an die Berlinern und Berlinerinnen zu richten. Bloß einen einzigen wollte er sprechen. Dazu musste er aber von seiner abgestimmten Rede ein wenig abweichen.

Akribisch hatte er sie sich auf seine hellblauen DIN-A5-Karten geschrieben. In letzter Minute kam noch eine Karte dazu. Auf ihr stand in Lautschrift: „Ish bin ein Bearleener.“ Wieder und wieder übte Kennedy noch kurz vor dem großen Auftritt mit Robert H. Lochner im Amtszimmer des Regierenden Bürgermeisters Brandt die Aussprache dieses einen deutschen Satzes. Auf der Karteikarte wurden die beiden „ee“ von „Bearleener“ unterstrichen, damit Kennedy die Betonung richtig setzte.

Auf dem Balkon des Schöneberger Rathauses standen die Mikrofone bereit, um die Rede live in Radio und Fernsehen zu übertragen. Eine hoffnungsvolle Anspannung lag über der wartenden Menge. Die Bevölkerung sorgte sich um die Zukunft ihrer geteilten Stadt und darum, ob die USA treu zu Westberlin stehen würden. Kennedy erfüllte die Hoffnungen der Menschen. In seiner neunminütigen Rede trat er für Freiheit und Frieden und gegen die Berliner Mauer ein.

Im letzten Satz bündelte er alle Emotion, indem er ein persönliches Bekenntnis ablegte: „All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words: Ich bin ein Berliner!“ Auf dem völlig überfüllten Rathausplatz brach Jubel aus. „Kennedy, Kennedy“ ertönte es überall. Mit diesem einen Satz gab der US-Präsident nicht nur sein Bekenntnis für die geteilte Stadt ab, sondern brannte sich für immer in die Herzen der Berliner ein.

Große Redner bilden eine Einheit mit dem Publikum

John F. Kennedy vollzog ein Meisterstück aus der antiken Rhetorik. Die Regel besagt: Wer sein Publikum hinreißen möchte, muss auch selbst hingerissen sein. Große Redner schaffen nicht nur eine Verbindung zum Publikum; sie bilden eine Einheit. Sie zielen auf das Gefühl, um den Verstand zu treffen.

Das kann sogar mit einem einzigen Satz gelingen. Er muss nur überraschend, emotional und von großer Tragweite sein. Und so endete auch die DDR mit nur einem Satz. Günter Schabowski sprach den wohl wichtigsten Halbsatz der deutschen Geschichte auf der internationalen Pressekonferenz am 9. November 1989: „Nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich.“ Zuvor hatte der italienische Journalist Riccardo Ehrman Schabowski gefragt, ob die vor wenigen Tagen vorgestellte neue Reiseregelung nicht ein Fehler gewesen sei.

Daraufhin hatte Schabowski bestätigt, dass „Privatreisen nach dem Ausland … ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden könnten.“ Dem Berliner Journalisten Peter Brinkmann haben wir den Halbsatz des SED-Sekretärs für Informationswesen zu verdanken, der nochmals nachfragte, ab wann die neue Regelung gelte. Die darauffolgende Ausführung von Schabowski wurde zur wichtigsten Nachricht im Westen. Als die ARD-Tagesschau um 20 Uhr mit der Meldung „DDR öffnet Grenzen“ aufmachte, gab es kein Halten mehr. Die DDR-Grenztruppen mussten sich dem Ansturm der eigenen Bevölkerung beugen und die Schlagbäume öffnen.

Der emotionale Satz des amerikanischen Präsidenten und der ungewollte Halbsatz von Günter Schabowski sind eng verbunden mit der deutschen Geschichte. In wenigen Worten wurden Emotionen freigesetzt, die das Land nachhaltig veränderten.

„Rede ist die Kunst, Glauben zu erwecken“

Ethos, Logos, Pathos – für Aristoteles setzte sich die Rhetorik aus diesen drei Komponenten zusammen. Für den griechischen Philosophen bestand die Kunst der Rhetorik in der Überzeugung und nicht in der Überredungskunst; das Argument ist das entscheidende rhetorische Mittel. Aristoteles erklärte die Rhetorik zur Fähigkeit, in jedem Einzelfall ins Auge zu fassen, was Glaubhaftigkeit bewirkt.

So forderte er dazu auf, dass die Redner die psychische Beschaffenheit ihrer Zuhörerschaft kennen sollten, um die Inhalte so präsentieren zu können, dass ihre Rede glaubwürdig wirkt. Das Einfühlungsvermögen der Redner in die Stimmung und Individualität des Publikums beeinflusst die Wirkung der Rede. Aristoteles fasste seine Erkenntnisse in einem Satz zusammen: „Die Rede ist die Kunst, Glauben zu erwecken.“ Die Vortragenden haben die Aufgabe, mittels ihrer Sprache und ihres persönlichen Stils im Publikum ein neuronales Muster einer Idee zu reproduzieren.

Die antike Lehre der Rhetorik ist heute aktueller denn je. Redner müssen ihr Publikum überzeugen, um es für sich zu gewinnen. Die Kunst der Rhetorik ist besonders gut in den Wahlkämpfen der USA zu beobachten. Die Politiker der Vereinigten Staaten bedienen sich der Strategien aus der Antike. Die erste Rede von George Washington als US-Präsident im Jahr 1789 war noch sehr komplex aufgebaut und richtete sich an die Eliten des Landes.

„Yes, we can“ – Aufbruchstimmung in drei Wörtern

Ein ebenso brillanter Redner wie Kennedy ist Barack Obama. Er nutzte eine einfachere Sprache als seine Vorgänger und führte den immer wiederkehrenden Wahlkampfslogan ein: „Yes, we can.“ Mit der Einfachheit versuchte er, seine politischen Botschaften im Volk zu verankern. Er wiederholte ihn immer und immer wieder. Über zwei Millionen Mal. Doch die drei Worte waren viel mehr als ein einfacher Slogan: Sie vermittelten der Bevölkerung, nach den Toten und Verletzen der umstrittenen „Kriege gegen den Terror“ seines Vorgängers George W. Bush und der hohen Arbeitslosigkeit im eigenen Land, dass diese schwierige Zeit hinter ihnen liege. Sie sollten in die Zukunft schauen.

Aristoteles empfahl seinen Schülern, „nicht nur darauf zu sehen, dass die Rede beweisend und überzeugend sei“, sondern auch dafür Sorge zu tragen, „sich selbst und den Beurteiler in eine bestimmte Verfassung zu versetzen“. Die suggerierte Aufbruchstimmung des Satzes „Yes, we can.“ verfehlte ihre Wirkung nicht. Barack Obama zog 2009 als 44. Präsident, getragen von einer großen Begeisterung in der Bevölkerung als erster farbiger Amerikaner ins Weiße Haus ein. Kurz darauf erhielt er den Friedensnobelpreis.

Hinter vorgehaltener Hand witzelten Kritiker, er hätte den Preis für seine engagierten Wahlkampfreden erhalten. Mit seiner Wortkunst gelang ihm auch die Wiederwahl. Gute Redner:innen sind nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft gefragt. Noch heute erforschen Sprachwissenschaftler:innen das Geheimnis der Sprache des früheren Apple-Chefs Steve Jobs.

Der Phonetiker an der süddänischen Universität in Sonderburg, Oliver Niebuhr, hat die Erfolgsmuster des charismatischen Sprechers Jobs ausgemacht: Mit seiner Sprachmelodie und seinem Wortklang konnte er Apple als Weltkonzern platzieren. So können charismatische Sprecher:innen besonders gut Höhen und Tiefen überwinden.

Die ausgedehnten melodischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen in Steve Jobs’ Reden wirkten auf das Publikum engagiert, involviert und leidenschaftlich. In jeder Minute, so die Analysen von Niebuhr, verwendete er bis zu fünf Wörter, die er ganz besonders betonte. Jobs konnte seine Stimme um zwei Oktaven modulieren. Wer also monoton redet, kommt bei den Zuhörer:innen schlechter an. Ausdrucksstärke in Stimme und Inhalt ist gefragt.

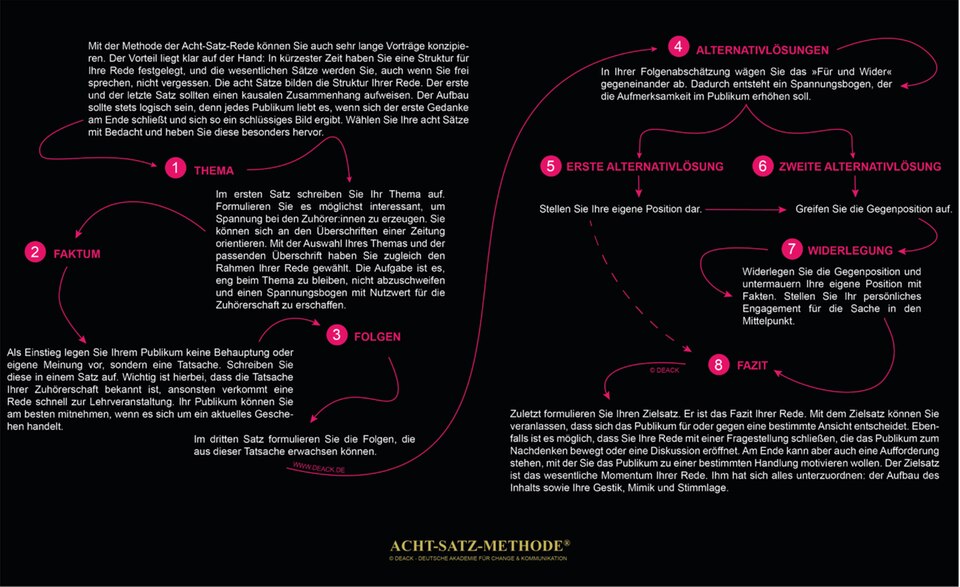

Für einen gelungenen Aufbau Ihrer Reden nutzen Sie die Acht-Satz-Methode.

Niels H. M. Albrecht ist Leiter der DEACK – Deutsche Akademie für Change und Kommunikation. Der Speaker, Dozent und Buchautor berät Regierungen, Unternehmen, Stiftungen, Vereine und Kirchen in Veränderungsprozessen und Krisensituationen. Zuletzt hat er das Buch „Kommunikationsmacht – Strategien der Aufmerksamkeitsökonomie“ veröffentlicht. Daraus stammen die verschiedenen Kommunikationstools, die er in seiner 14-tägigen Kolumne auf Capital.de vorstellt. Mehr Infos zum Autor gibt es hier.