Die Empörung war am 23. Oktober 2013 in Deutschland groß. An diesem Tag wurde bekannt, dass das Mobiltelefon von Bundeskanzlerin Angela Merkel durch die Agent:innen der National Security Agency (NSA) abgehört wurde. Das ganze Land diskutierte über die Spähaffäre der NSA. Schnell kam heraus, dass die Amerikaner und die Briten Abhöreinrichtungen in ihren Botschaften im Berliner Regierungsviertel aufgebaut und so die deutsche Politik systematisch ausspioniert hatten. Nun stand endgültig fest: Unsere Freunde und Bündnispartner hören uns ab.

Der Skandal wurde von dem ehemaligen Mitarbeiter der Central Intelligence Agency (CIA) Edward Snowden enthüllt. Er hatte die streng geheimen Informationen über die Überwachungsprogramme der weltweiten Internetkommunikation der britischen und US-amerikanischen Geheimdienste an die Öffentlichkeit gebracht: „Ich will nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich mache und sage, aufgenommen wird.“ Snowden wurde über Nacht zum meistgesuchten Mann und gleichzeitig zum bekanntesten Whistleblower der Welt. Mit seinen Veröffentlichungen gab er den Menschen einen tiefen Einblick in das Ausmaß der weltweiten Internetüberwachung. Die Spionagesoftware der Geheimdienste dient dazu, aus der Informationsfülle mithilfe von Data Mining nachrichtendienstlich relevante Daten und signifikante Zusammenhänge über die Kommunikation im Netz, in E-Mails und aus Telefonmetadaten einzelner Menschen herauszufiltern. Der Traum vom freien Internet war im Sommer 2013 gestorben.

Eine spätere Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ergab, dass der britische Geheimdienst mit dem systematischen Auslesen großer Datenmengen in Teilen die Menschenrechte von Internetnutzer:innen verletzt hatte. Das Ausmaß der Affäre war riesig. Und die Spionage fand mitten in Berlin statt. Diese Erkenntnisse sind nicht wirklich neu; die NSA-Spionage in Deutschland hatte viel früher begonnen.

Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die NSA die zweithöchste Erhebung von Berlin für sich entdeckt: den Teufelsberg. In den 1940er-Jahren stand dort der Rohbau der Wehrtechnischen Fakultät, welche die Welthauptstadt Germania für den Diktator Adolf Hitler realisieren sollte. Aus den Allmachtsphantasien der Nationalsozialisten war der Albtraum der Menschheit geworden: Völkermord, Vernichtung, Zerstörung, Hunger, Elend und Not überall in Europa und der Welt. So auch in Berlin. Kurz nach Kriegsende wurde die NS-Fakultät im Grunewald von den Alliierten gesprengt. Die Trümmer blieben einfach liegen und dienten als Grundlage für den unendlichen Schutt der Stadt. Ein Drittel aller Berliner Gebäude wurde im Krieg zerstört: eine unvorstellbare Trümmermenge von rund 100 Millionen Kubikmetern. Täglich luden 600 bis 800 Lastzüge bis zu 7000 Kubikmeter Steine, Geröll und Asche aus ganz Berlin auf den Trümmern der NS-Fakultät ab. So entstand der künstliche Teufelsberg mit einer Höhe von 120 Metern. Es dauerte nicht lange, bis die US-Armee die höchste Erhebung Westberlins einnahm. Der Teufelsberg lag optimal für das amerikanische Militär: genau an der deutsch-deutschen Grenze und mitten in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Der frühere US-Soldat Tom Maguire brachte es auf den Punkt: „Die Anlage befand sich mitten im Fleisch des Gegners.“

Die NSA baute auf dem 4,7 Hektar großen Gelände die bedeutendste Abhöranlage der USA auf: So weit im Osten lag keine andere. Mithilfe ihrer fünf großen Radarantennen konnten die Amerikaner vom Teufelsberg aus bis weit in das Gebiet des Warschauer Paktes hinein die Kommunikationssignale abfangen. Die Antennen waren unter weißen Kuppeln verborgen, damit die Russen nicht herausfinden konnten, welche Frequenzen gerade abgehört wurden. Auch sämtliche Radiowellen wurden abgefangen. Die NSA dechiffrierte den Diplomatenfunk und wertete Gespräche in Deutsch, Tschechisch, Polnisch und Russisch aus. Das meiste wurde tatsächlich in Klartext übertragen. Dafür waren rund 1000 verschiedene Spezialist:innen in rotierendem Schichtdienst im Einsatz.

Die Schicht in den fensterlosen Gebäuden dauerte acht Stunden. Carol Hemphil, die letzte Befehlshaberin der Station, berichtet, dass 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche, sogar an hohen Feiertagen, wie Weihnachten, gearbeitet wurde. Doch die erfassten Daten wurden nicht vor Ort ausgewertet; sie flossen direkt in die NSA-Zentrale nach Fort Meade bei Washington. Der Arbeitsablauf auf dem Teufelsberg war klar strukturiert: Die US Army Intelligence, der Nachrichtendienst der US-Armee, lieferte das gesammelte Material, die NSA nahm die Auswertung vor. So war auch die Rollenverteilung auf dem künstlichen Hügel von Berlin. Die NSA hatte das Kommando inne und die Militärs waren den Agent:innen unterstellt. Die Grundregel innerhalb der geheimdienstlichen Tätigkeit lautete, dass alle Mitarbeitenden die notwendigen Informationen für ihre Arbeit erhielten, aber auch nicht mehr. Der US-Soldat Tom Maguire berichtete später über seine Tätigkeit auf dem Teufelsberg: „Wir waren eben die Beschaffer der kleinen Informationen, die sie dort benutzt haben, um ein Gesamtbild zu erstellen. Wir waren die kleinen Arbeitstiere.“ Doch auch den Analyst:innen erschloss sich nicht das gesamte Bild der Lage. Sie mussten täglich ihre Teilberichte verfassen und abliefern. Die gesamte Aktenlage bekamen nur sehr wenige ausgewählte Personen zu sehen. Einer von ihnen war der NSA-Direktor. In der Truppe der Aufklärungsspezialisten wurde er nur „Big Daddy“ genannt. Und „Big Daddy“ wusste alles.

Die aus diesem Fallbeispiel gewonnene Erkenntnis ist eindeutig: Informationen bringen einen Vorsprung, doch nur das vernetzte Wissen bedeutet Macht. Heute dient das vernetzte Wissen nicht mehr nur der Spionage und Gefahrenabwehr; die Kommunikationsströme der Massen sind längst zu einem Milliardengeschäft für Facebook, Google, Apple und Amazon geworden. Die Datenmengen, die von US- Großkonzernen beherrscht werden, sind die Voraussetzung zur Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI). Dank unserer täglichen Nutzung.

Schon im Kalten Krieg erfasste die NSA unzählige Datenströme auf dem Teufelsberg, die bis heute alle geheim blieben. Und doch ist eine konkrete Geschichte überliefert: Sie ereignete sich am 9. November 1989. An diesem Tag arbeitete Richard Smith, Experte für Entschlüsselung, in der Tagesschicht auf dem Teufelsberg. Er hatte die Aufgabe, die ostdeutsche Regierung abzuhören. Als er am Nachmittag seinen Arbeitsplatz verließ, ging er nicht wie gewohnt zurück in die Kaserne, sondern direkt zum Checkpoint Charlie. Schon lange vor der berühmten Pressekonferenz von Günter Schabowski wusste er, dass dieser Tag in die deutsche Geschichte eingehen würde. Richard Smith hatte gut zugehört. An jenem Tag fiel die Mauer. Deutschland war nicht mehr geteilt. Der Kalte Krieg war überwunden. Die Abhöreinrichtung verlor ihre Funktion und wurde 1992 deinstalliert.

Mit der deutschen Wiedervereinigung wurde aus den Spekulationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel Gewissheit. Dieser mutmaßte bereits im Februar 1989 unter dem Titel „Freund hört mit“, dass die NSA auch Westberlin und die Bundesrepublik Deutschland (BRD) überwachte. Die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi) der DDR und ihrer Offiziere legten nun Zeugnis ab. Klaus Eichner, damals leitender Analytiker für die US-Geheimdienste der Abteilung IX des Ministeriums für Staatssicherheit, berichtete, wie der Stasi 1984 Dokumente der NSA in die Hände gefallen waren, die Erkenntnisse über Westdeutschland enthielten.

In der Spionage wurde noch nie zwischen Freund und Feind unterschieden. Das ist allen Militärs, Politiker:innen und Sicherheitsberater:innen klar. Und doch war die Empörung in Deutschland groß. Die Bundeskanzlerin kommentierte den Vorgang mit einem kurzen, trockenen Satz: „Ausspähen unter Freunden – das geht gar nicht!“ und kehrte zur Tagespolitik zurück. Denn auch Angela Merkel wusste, dass sie die Praktiken der weltweiten Geheimdienste nicht verändern konnte. Zumal der Bundesnachrichtendienst (BND) bei der Terrorbekämpfung auf die weltweiten Erkenntnisse der amerikanischen Spionage angewiesen und inzwischen klar ist, dass auch der BND seinerseits über Jahre hinweg befreundete Regierungen und Institutionen ausgespäht hat. Pikant an der Tatsache ist, dass die Kontrolle über den BND beim Kanzleramt liegt und somit die Kanzlerin die Aufsicht hatte. Ihre ernstgemeinten Versuche, ein „No-Spy-Abkommen“ zwischen Deutschland und den USA auszuhandeln, scheiterten, da mit der Regierung in Washington in diesem Punkt nichts zu beschließen war. So sind alle Seiten weiterhin im Lauschangriff-Modus.

Bei all der berechtigten Empörung über die Lauschangriffe ist völlig untergegangen, dass nicht das Abhören, sondern das Zuhören eines der wichtigsten Kommunikationswerkzeuge ist. Mit dem Abhören von Mitmenschen, Kolleg:innen oder Nachbar:innen kann man nur verlieren – außer man arbeitet für den Geheimdienst. Agent:innen, Politiker:innen, Unternehmenslenker:innen, aber auch wir selbst wollen meistens zu viel und zu schnell. Alle Erkenntnisse sollen sofort auf dem Tisch liegen.

Doch so einfach ist es nicht. Tom Maguire fasste zusammen: „Jeder, der sich mit Geheimdiensten beschäftigt, kommt zu dem Schluss, dass es nicht unbedingt die Nachricht ist, die du gerade bekommen hast – es sind viele, viele kleine, manchmal banal erscheinende Nachrichten. Man nimmt diese ganzen Mosaiksteine zusammen und macht sich ein Bild.“ Um sich ein Bild von der Lage zu machen, braucht es zahlreiche Gespräche, große Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, intensiv zuzuhören. Leider haben wir diese Schlüsselfertigkeiten in Zeiten der vollständigen Reizüberflutung mehr und mehr verloren. Zahlreiche Studien belegen, dass schlechte Zuhörer:innen auch nicht erfolgreich kommunizieren können. Unser größtes Kommunikationsproblem ist, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen, sondern um zu antworten.

Aktives Zuhören

Aktives Zuhören ist eine Kunst. Andere Menschen senden ständig Signale, durch die sie uns ihre Wünsche, Hoffnungen und Sehnsüchte offenbaren. Und wir? Wir hören meistens nicht genau hin. Dabei ist das aktive Zuhören so einfach. Stellen Sie nicht zu viele Fragen, sondern lassen Sie die Menschen reden und beobachten Sie genau. Ohne Anstrengung wird Ihr Wissen wachsen. Schalten Sie Ihren eigenen Monolog ab und lernen Sie, andere zu „lesen“.

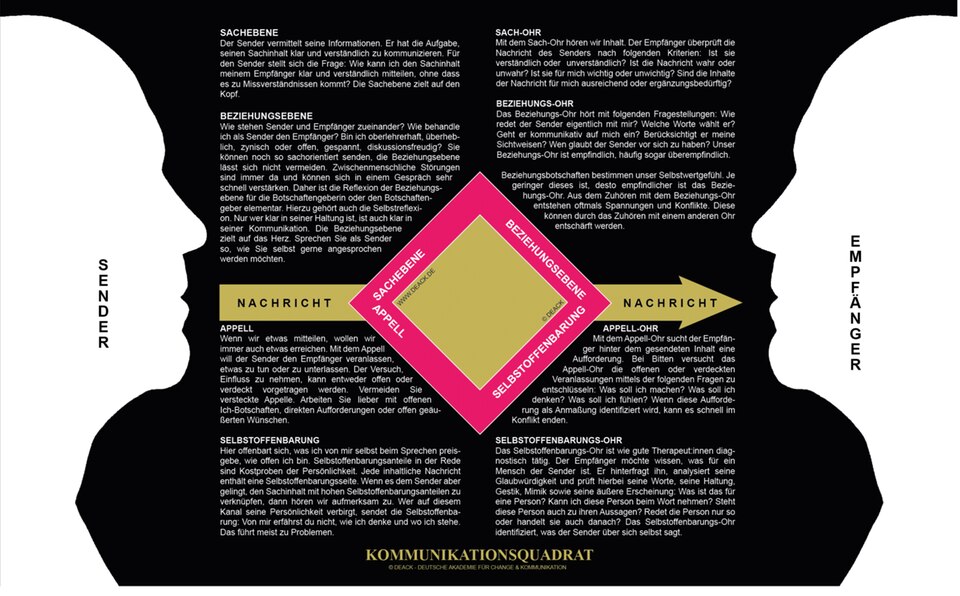

Das bedeutet permanentes Training. Eine sehr gute Übung bietet das „Kommunikationsquadrat“ des Hamburger Psychologen Friedemann Schulz von Thun. Mit diesem Modell beschreibt er den Grundvorgang der menschlichen Kommunikation zwischen Sender und Empfänger. Der Sender sendet eine Nachricht, die immer, ob er will oder nicht, vier psychologisch bedeutsame Aspekte oder Ebenen enthält. Wir senden also immer auf vier Ebenen, den „Vier Kanälen einer Nachricht“. Unsere Nachricht besteht aus Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehungsebene und Appell.

Doch wir senden nicht nur auf vier Kanälen, wir empfangen auch auf vier Kanälen. Schulz von Thun nennt diese Empfangskanäle die „Vier Ohren“. Und genau hier entsteht oftmals das Dilemma der zwischenmenschlichen Kommunikation: Der Empfänger hat die freie Auswahl, auf welchem Ohr er zuhört. Damit hat er aber auch die Freiheit, den Sender gründlich zu missverstehen.

Die Vier Ohren sind bei allen Menschen unterschiedlich empfindlich. Es hängt also von uns selbst ab, wie wir sie nutzen und mit welchem Ohr wir unseren Gesprächspartner:innen zuhören. Eines steht fest: Je positiver die Beziehung zu diesen ist, umso besser können wir die Signale auf der Inhaltsebene verstehen und annehmen. Das heißt, dass unsere Haltung und Einstellung gegenüber anderen Menschen auch unsere Art des Zuhörens beeinflusst. Wir sind häufig nicht so offen, wie wir glauben oder gerne wären. Mit den vier Arten des Zuhörens stellen wir automatisch die Weichen des Kommunikationsverlaufs. Schulz von Thun rät uns: „Willst du ein guter Kommunikator sein, so schau auch in dich selbst hinein.“ Nicht das Reden macht uns also zu begehrten Gesprächspartner:innen, sondern das Zuhören. Nehmen Sie die Anliegen der anderen ernst, dann haben Sie bereits einen großen Schritt in Richtung einer gelungenen Kommunikation getan. Oder, um es mit den Worten von Dean Rusk zu sagen: „Am besten überzeugt man andere mit den Ohren, indem man ihnen zuhört.“ Rusk war Außenminister unter den Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson und betrachtete das Zuhören als seine stärkste diplomatische Waffe, um Verständigung zu erzielen.

Besonders deutlich wird unsere Schwäche, nicht mehr zuhören zu können, in Großorganisationen. Diese haben in den letzten Jahren ihre Kommunikations- und Marketingabteilungen immer weiter ausgebaut. Die Marketing- und Public-Relations-Verantwortlichen senden ihre Botschaften auf allen Kanälen. Ihr Ziel ist die ständige Beschallung der Stakeholder:innen. Alle senden, aber keiner hört mehr zu. In den meisten Unternehmen gibt es niemanden, der nur fürs Zuhören bezahlt wird. Und die Vorgesetzten, die das Wissen über die Mitarbeiter:innen, Kund:innen und den Markt haben sollten, leiden unter ständigem Zeitmangel. Kontaktpflege und Nähe werden immer weiter reduziert. Blogs, Chats und Videobotschaften ersetzen den persönlichen Kontakt.

Das ist eine Entwicklung, die wir am Ende teuer bezahlen werden. Denn die elektronischen Medien leisten einen enormen Beitrag bei der sachbezogenen Inhaltsvermittlung und können gleichzeitig auf der Beziehungsebene ungewollten Schaden hervorrufen. Wer kennt das nicht, dass die Flut von E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Chat-Einträgen zu echten Kommunikationsproblemen oder sogar zu Konflikten führt? Es fehlt häufig nicht nur an den Fähigkeiten, richtig zu kommunizieren und zuzuhören, sondern in einem Gespräch zu hören, was nicht gesagt wurde. Das ist die höchste Kunst, die es zu trainieren gilt.

Dafür ist es besonders wertvoll, wenn wir zwischen den Zeilen lesen können und unsere Antennen für die Signale des anderen aufstellen. Die menschliche Kommunikation besteht ja nicht nur aus Worten. Wichtige Hinweise liefern uns die Körpersprache, Gestik, Mimik und der Tonfall unseres Gegenübers. Das ist ein sehr hoher Anspruch und setzt voraus, dass man sich mit seiner eigenen Kommunikation auseinandersetzt und diese immer wieder neu überprüft.

Der US-amerikanische Staranwalt Gerry Spence, der nie einen Strafprozess verloren hat, entwickelte eine eigene Technik des Zuhörens: Im Schlussplädoyer des gegnerischen Anwalts schloss Spence oft die Augen und konzentrierte sich ausschließlich auf dessen Tonfall. Nach seiner Erkenntnis konnte er übermittelte Argumente besser über den Tonfall als über die Worte herausfiltern. Die Klangfarbe verrät die Gefühls- und Emotionslage eines Menschen viel intensiver. Wenn der Staranwalt von dem Klang nicht berührt wurde, ganz gleich wie stark die Worte waren, wusste er, dass das Plädoyer nicht die Kraft hatte, die Jury zu erreichen. Der Ton ist der Bedeutungsträger der Information. Erst wenn der Tonfall ihn erreichte, machte Gerry Spence sich an die Widerlegung der Argumente. Der Staranwalt verfeinerte die Techniken des Zuhörens in seinem Berufsleben immer weiter und war doch immer wieder erstaunt, wie wenige Menschen über diese Fähigkeit verfügten.

Denn ein Gespräch, eine Rede, eine Präsentation oder wie in diesem Fall eine Verhandlung werden nicht allein vom Wort getragen. Die Art, wie wir etwas aussprechen, gibt dem Inhalt seinen Sinn. Denken Sie nur an die Tonlage, Lautstärke, Modulation, Betonung, Pausen oder das Tempo Ihrer Sprache. All diese Elemente geben unserer Sprache die Kraft oder Schwäche, welche die Botschaft bestimmt und somit über die Wirkung entscheidet.

Ich möchte Sie auf wichtige politische Reden hinweisen. Die meisten vergessen wir wieder. Das liegt nicht an den Redenschreiber:innen, die ihr Handwerk mit ausgefeiltem Satzbau und differenziertem Wortschatz durchaus verstehen. Oft scheitert die gute Rede an der Person, die ihr Wort führt. Denn der Ton macht die Musik und öffnet die Ohren der Zuhörerinnen und Zuhörer. Achten Sie darauf, dass der Tonfall dem Wort seine Bedeutung gibt. Und wenn es den Redner:innen dann noch gelingt, den Sachinhalt mit einem hohen Selbstoffenbarungsanteil zu verknüpfen, dann hören wir aufmerksam zu.

Niels H. M. Albrecht ist Leiter der DEACK – Deutsche Akademie für Change und Kommunikation. Der Speaker, Dozent und Buchautor berät Regierungen, Unternehmen, Stiftungen, Vereine und Kirchen in Veränderungsprozessen und Krisensituationen. Zuletzt hat er das Buch „Kommunikationsmacht – Strategien der Aufmerksamkeitsökonomie“ veröffentlicht. Daraus stammen die verschiedenen Kommunikationstools, die er in seiner 14-tägigen Kolumne auf Capital.de vorstellt. Mehr Infos zum Autor gibt es hier.