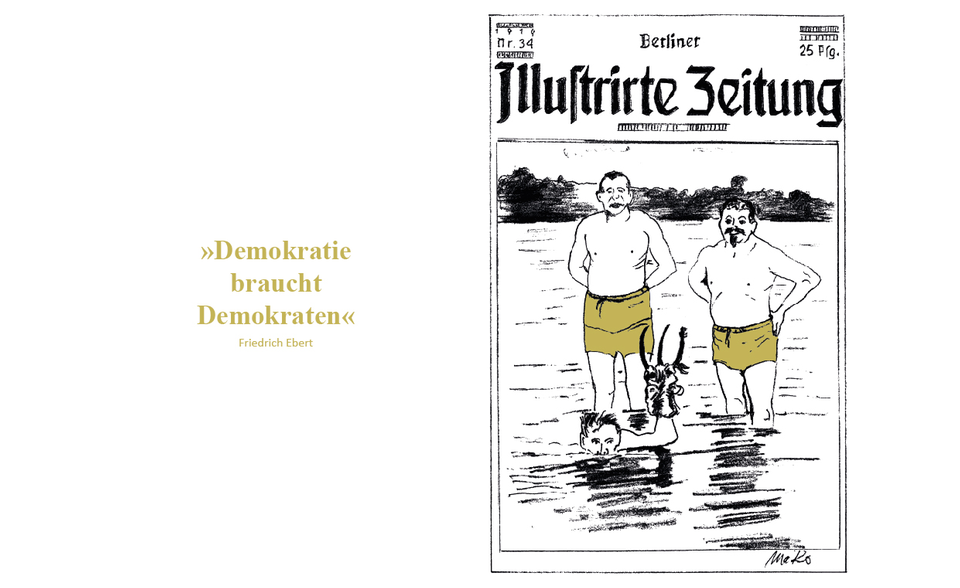

Am Tag der Vereidigung des ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik im Jahre 1919 veröffentlichte die Berliner Illustrirte Zeitung (BIZ) ein ungewöhnliches Titelfoto. Es zeigte Friedrich Ebert, den ersten Demokraten im höchsten Staatsamt Deutschlands, und seinen Reichswehrminister Gustav Noske am Ostseestrand in Badehosen. Die Fotografie, die als „Badebild“ in die Geschichte einging, schockierte nicht nur die Bevölkerung, sondern löste auch ungeahnte Folgen für die abgelichteten Personen aus.

Schon vor über 100 Jahren kämpften die verschiedenen Verlagshäuser um die Gunst der Leser:innen. Die Verlage mussten, wenn sie höhere Gewinne machen wollten, durch spektakuläre Geschichten, Enthüllungen, Fotos oder Skandale ihre Auflagen erhöhen. Ganz wie heute. Der damalige BIZ-Chefredakteur Kurt Korff schilderte den Umgang mit Fotos im Ullstein Verlag: „Nicht die Wichtigkeit des Stoffs entschied über die Auswahl und Annahme von Bildern, sondern allein der Reiz des Bildes selbst.“ Der Reiz steht in der Medienlogik über der Information. Somit gilt: Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten für die Medien.

Und die Veröffentlichung des Badebilds war eine gute Nachricht für die BIZ, denn es handelte sich um ein echtes Skandalbild. Bis dato war die Bevölkerung ausschließlich die Gala-Uniformen von Kaiser Wilhelm II. und seinem Hofstaat gewöhnt. Nun standen die neuen Repräsentanten der Republik ohne Kleider da. Und es war sogar noch schlimmer: Zu dieser Zeit waren Badeanzüge für Männer üblich. Ebert und Noske trugen lediglich Badehosen – de facto waren die beiden Politiker nackt. Zudem sah die hungernde und leidende Bevölkerung nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg zwei gut genährte Sozialdemokraten. All das gab Anlass zu Spott und Häme. Es folgten zahllose Verunglimpfungen von Gegnerinnen und Gegnern der Republik. Sie nutzten das Bild für Artikel, Postkarten, Karikaturen und Bücher.

Vor dem Ullstein Verlag hatte bereits die Deutsche Tageszeitung das Foto veröffentlicht. Sie schrieb dazu: „Mitte Juli weilten die Herren Reichspräsident Fritz Ebert und Reichswehrminister Noske auch einige Tage im Ostseebade Haffkrug bei Travemünde. In Ausübung ihrer hohen Machtvollkommenheiten dispensierten sie sich von der dort herrschenden Vorschrift, nur im Kostüm zu baden, stellten der Welt ihre ganze Mannesschönheit zur Schau und veranlassten in animierter Stimmung die Fixierung der nebenstehend wiedergegebenen Szene auf eine photographische Platte. Nachträglich kamen ihnen doch Bedenken über die Abzüge. Herr Ebert hatte indes die Freundlichkeit, uns eine Kopie zur Verfügung zu stellen, weil er in ihrer Wiedergabe mit Recht eine treffliche Propaganda für das neue Regime und für seine Person erblickt.“ Im 21. Jahrhundert würden wir von einer Fake News sprechen, denn die Nachricht war erlogen.

Der Büroleiter des Reichspräsidenten, Rudolf Nadolny, hielt in seinen Aufzeichnungen fest, dass Ebert und seine Begleiter nach einem Besuch in Hamburg weiter nach Haffkrug gefahren waren, um ein Waisenhaus zu besuchen. Nach der Besichtigung habe jemand angeregt, noch ein Bad in der Ostsee zu nehmen. Während sie badeten, sei der Fotograf noch einmal vorbeigekommen und habe vorgeschlagen, ein weiteres Bild zu machen. Alle Personen stimmten dem Foto für private Zwecke zu. Die Herausgabe der Fotoplatte an fremde Dritte war ausdrücklich untersagt worden. Der Strandfotograf Wilhelm Steffen brach sein Versprechen und verkaufte das Bild an die Berliner Presse. Das Vertrauen, das Ebert dem Fotografen entgegengebracht hatte, wurde ihm zum Verhängnis.

Nach der Veröffentlichung fehlte es ihm an einer klugen Medienstrategie, um den Skandal in den Griff zu bekommen. Stattdessen befeuerte er selbst die Auseinandersetzung um das Foto. Immer wieder verklagte er seine Gegner vor der monarchisch eingestellten Justiz, die auf dem rechten Auge blind war. Die Klage gegen die Veröffentlichung des Fotos wurde abgewiesen, da die Richter das private Bild als Dokument der Zeitgeschichte einstuften. Insgesamt stellte der Reichspräsident in seiner Amtszeit 173 Strafanträge, mit denen er versuchte, die Würde seines Amtes und der Demokratie wiederherzustellen. Vergeblich.

Die Republikgegner, Nationalisten und rechtsextreme Kräfte hatten eine Verleumdungskampagne entfacht: Aus Friedrich Ebert war längst ein „fetter Eber“ geworden, der zum „Bademeister der Republik“ herabgewürdigt wurde. Noch 1925 war Ebert in einem Strafprozess gegen das Badebild und seine Folgen involviert. Es sollte sein letzter Prozess sein, denn der letzte Demokrat im Amt des Reichspräsidenten verstarb vor der Urteilsverkündung. Friedrich Ebert war während seiner gesamten Amtszeit mit postfaktischen Meldungen konfrontiert. Auch er beschäftigte sich mit der Berichterstattung in der Presse, doch nach der Verantwortung der Medien fragte er nie. Ein Diskurs über die Medienethik hätte der jungen Republik geholfen, denn das Badebild hatte keinen Informations-, sondern ausschließlich einen Sensationsgehalt.

Die Medien als „Vierte Gewalt“ tragen in einer Demokratie große Verantwortung für eine glaubwürdige und transparente Berichterstattung. Sie müssen ihre Freiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes für eine objektive Nachrichtenverbreitung einsetzen und sollten von ihren Nutzer:innen kontrolliert werden. Denn eine „Demokratie braucht Demokraten“, so fasste Friedrich Ebert das Problem der Weimarer Republik zusammen.

Genau dort liegt jedoch die Schwierigkeit: Damals wie heute lieben wir die Sensationen, Skandale und spektakulären Fotos. Facebook, als die größte Reiz-Reaktions-Maschine der Welt, zeigt unseren Trieb nach täglicher Stimulation. Über 100 Jahre später stehen wir wieder vor der ethischen Fragestellung: Wie zügeln wir unsere eigene Sensationsgier und gestalten nachhaltige Informationsflüsse in einer digital vernetzten Welt?

Massenpsychologie

Schon lange vor dem 1919 erschienenen Badebild hatte der französische Mediziner und Psychologe Gustave Le Bon das Phänomen der Massenpsychologie beschrieben und damit eine neue Forschungsrichtung innerhalb der Sozialpsychologie begründet. In seinem 1895 veröffentlichten Buch „Psychologie der Massen“ machte er deutlich, mit welchen Kommunikationsstrategien die Bevölkerung zu führen sei.

Le Bon setzte sich mit Meinungsbildungsprozessen und Ideologien in der Politik auseinander und erforschte, wie diese Eingang und Verbreitung in der Bevölkerung finden. Hierbei ging er einen entscheidenden Schritt weiter. Er stellte dar, wie man Massen beeinflussen kann und welche Eigenschaften einzelne Führungsfiguren haben müssen, um Gehorsam in der Masse zu erzeugen. Der Franzose betonte in diesem Zusammenhang immer wieder den geringen Einfluss von Vernunft, Unterricht und Erziehung in der Bevölkerung sowie deren Anfälligkeit für Schlagworte, Bilder und geschickte Täuschungen.

Je dreister die Lüge, die man den Massen suggeriert, so Le Bon, desto wahrscheinlicher wird sie geglaubt und massenhaft übernommen. Wörtlich führte er aus: „Die Macht der Worte ist mit den Bildern verbunden, die sie hervorrufen, und völlig unabhängig von ihrer wahren Bedeutung. Worte, deren Sinn schwer zu erklären ist, sind oft am wirkungsvollsten. So zum Beispiel die Ausdrücke Demokratie, Sozialismus, Gleichheit, Freiheit, deren Sinn so unbestimmt ist, dass dicke Bände nicht ausreichen, ihn festzustellen. Und doch knüpft sich eine wahrhaft magische Macht an ihre kurzen Silben, als ob sie die Lösung aller Fragen enthielten. In ihnen ist die Zusammenfassung der verschiedenen unbewussten Erwartungen und der Hoffnungen auf ihre Verwirklichung lebendig. Mit Vernunft und Beweisgründen kann man gewisse Worte und Redewendungen nicht bekämpfen. Man spricht sie mit Andacht vor den Massen aus, und sogleich werden die Mienen ehrfurchtsvoll und die Köpfe neigen sich. Viele sehen in ihnen Naturkräfte oder übernatürliche Mächte. Sie rufen in den Seelen großartige und unbestimmte Bilder hervor, aber eben das Unbestimmte, das sie verwischt, vermehrt ihre geheimnisvolle Macht.“ Somit sind Worte ebenso lebendig wie Ideen.

In seinem Hauptwerk bringt Le Bon seine Erkenntnis in radikaler Form zum Ausdruck: „Die Masse ist nur wenig intelligent.“ … „Sie denkt einseitig grob und undifferenziert im Guten wie im Bösen.“ … „Die Masse denkt nicht logisch, sondern in Bildern, die häufig durch einfache Sprachsymbolik hervorgerufen werden.“ … „Die Meinungsbildung in der Masse erfolgt durch geistige Ansteckung.“ Schnell erreichten diese Thesen eine hohe Aufmerksamkeit. Das Buch wurde in zehn Sprachen übersetzt und verkaufte sich in der ganzen Welt.

Besonders Politiker:innen, Demagog:innen und Militärs setzten sich mit den Techniken der Massenmanipulation auseinander. Doch nicht nur in politischen und militärischen Zirkeln wurde die Schrift diskutiert, auch in der Wissenschaft setzte man sich mit Le Bon auseinander. So auch der Psychoanalytiker Sigmund Freud. In seinem Essay „Massenpsychologie und Ich-Analyse“ führte er die Überlegungen von Le Bon mit der Rolle des Unterbewussten zusammen, indem er eine tiefenpsychologische Wertung vornahm und die Einschätzung Le Bons, wonach die Masse einen starken Führer benötigte, grundsätzlich ablehnte. So hatte Le Bon 1895 folgende Sätze herausgestellt: „Führer wirken oft durch eine große Rednergabe. Große Führer können einen Glauben erwecken und damit ganze Völker steuern.“

Diese Theorie des Franzosen fiel bei dem späteren Diktator Adolf Hitler und seinem Propagandaminister Joseph Goebbels auf fruchtbaren Boden. Die menschenverachtende Massensuggestion der Nazi-Diktatur mit ihren Aufmärschen, Reichsparteitagen und inszenierten Fotografien, Filmen und Rundfunkübertragungen ist auf den Erkenntnissen von Le Bon aufgebaut: Das Individuum verschwand in der Masse, und die gleichgeschaltete Masse folgte der verordneten Propaganda bis in den Untergang.

Heute wissen wir, dass Propaganda nicht aus dem Nichts heraus agieren kann. Vielmehr baut die Propaganda auf einer Stimmung auf und bündelt diese. Trifft diese Wirkungsvermutung zu, ist die Propaganda nur zur Hälfte der Agent des Senders und zur anderen Hälfte ein Bedürfnis des Empfängers. Das heißt, dass die Propaganda keine Inhalte doktrinär verordnen, sondern nur eine Deutungshoheit besonders intensiv oder sogar aggressiv anbieten kann. Der Gegenpol zu dieser Massensuggestion ist eine aufgeklärte und mündige Bevölkerung, die aktiv Widerstand gegen jede Form von Massensuggestion leistet.

Noch viel schwieriger ist der Umgang mit der Macht der Bilder. Le Bon hatte diese Macht frühzeitig erkannt und sehr prägnant zusammengefasst: „Die Massen können nur in Bildern denken.“ Daher setzten die Nationalisten zwischen 1919 und 1925 das Badebild von Friedrich Ebert immer wieder gezielt ein, um den Reichspräsidenten und die erste Demokratie auf deutschem Boden zu untergraben. Sie wussten um die Macht des Bildes.

Schauen wir uns in unserer Medienwelt um, so hat dieses Wirkprinzip bis heute Bestand. Die unendliche und nie endende Informations- und Bilderflut des Internets belegt diese These von Le Bon. Wir sind nicht mehr in den Themen verwurzelt, sondern orientieren uns an Schlagzeilen, Sprüchen und Bildern. Sie vermitteln uns Halt in einer Welt der Sinnüberflutung. Und doch unterliegen wir ihnen, weil sie uns gar keinen Halt bieten, sondern uns ständig neue Angebote unterbreiten, denen wir erliegen. Wir nehmen die Nachrichtenströme gläubig auf, ohne sie kritisch zu hinterfragen.