„Menschen kommen zu Unternehmen, aber verlassen Vorgesetzte.“ Ein Satz der perfekt in den Duktus des Chef-Bashings passt – der in der vermeintlich modernen Managementliteratur schwer angesagt ist. Ein Satz, der sich wunderbar leicht und gefällig dahinsagen lässt.

Doch leider ist der Satz Quatsch.

Ein mangelhaftes Auto

Zunächst einmal gibt es keinerlei sattelfeste empirische Belege für seine Richtigkeit. Und selbst wenn Sie bei einer Umfrage unter Ihren ausscheidenden Mitarbeitern relativ oft hören sollten, dass es am Chef liegt: Gehen Sie zurückhaltend mit solchen Aussagen um, denn in der Regel handelt es sich dabei um einen klassischen Kausalitätsfehler. Lassen Sie mich den an einer Analogie verdeutlichen:

Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen schicken neuen Wagen eines großen deutschen Automobilherstellers. Doch nach kurzer Zeit stellt sich heraus, dass das Auto gravierende Mängel hat. Und obwohl Sie bisher immer diese Marke gekauft haben, beschließen Sie nun, zu einem anderen Hersteller zu wechseln.

Bei der Frage, wer schuld an Ihrem Markenwechsel ist, käme wohl kaum einer auf die Idee, dem Auto selbst die Schuld zu geben. Was kann dieses Ding für seine Mängel? Völlig klar, dass die Ursache für Ihren Ärger irgendwo in der Organisation des Automobilherstellers liegt. Er bekommt es offensichtlich nicht mehr hin, qualitativ hochwertige Autos zu bauen.

So weit, so gut.

Ein mangelhafter Steward

Andere Situation: Eine gestresste Managerin steht in der Schlange vor dem Schalter einer hoffnungslos überforderten deutschen Fluglinie, um sich wegen ihres Anschlussflugs zu erkundigen. Als sie endlich dran ist, erklärt ihr der Servicemitarbeiter, dass dieser Flug schon weg und der folgende ausgebucht ist. Und weil er das vorher bereits 30 anderen Personen mitteilen musste, die ihre Wut an ihm ausgelassen haben, ist sein Ton mehr als patzig.

Daraufhin beschließt die Managerin, nie mehr diese Airline zu buchen. Und wieder die Frage: Ist der Servicemitarbeiter der Grund für diese Entscheidung? Natürlich nicht. Er ist allenfalls der Anlass, das vielbeschworene i-Tüpfelchen, der letzte Tropfen ins bereits volle Fass. Aber er ist nicht der Grund.

Wenn er trotzdem als Grund herangezogen wird, dann aus dem Phänomen der Personifizierung heraus.

Ein mangelhafter Reflex

Es ist eine zutiefst menschliche Schwäche, Schuld an Personen festzumachen, selbst wenn diese Zuweisung bei genauerem Hinsehen unsinnig ist. Denn auch wenn der unangemessene Ton des Servicemitarbeiters der letzte Tropfen gewesen sein mag: Der Beweggrund für die Wechselentscheidung der Managerin ist in den Prozessen zu suchen, die die Fluglinie offensichtlich nicht in den Griff bekommt. Oder im Führungssystem, dass diese Prozesse ermöglicht.

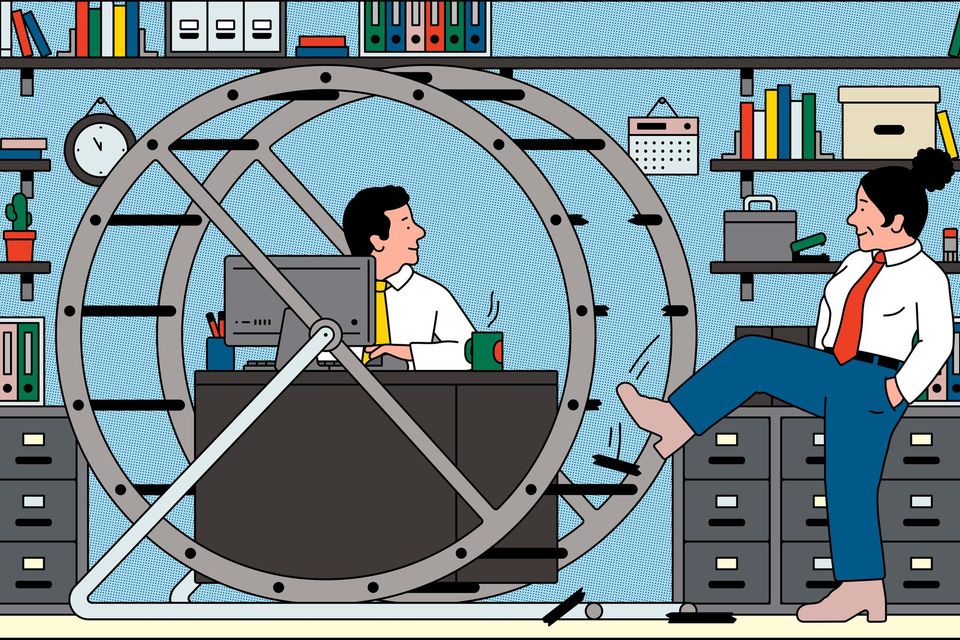

Derselbe Personifizierungsreflex passiert im Unternehmen.

Der Chef wird oft als Anlass genannt, wenn ein Mitarbeiter geht. Doch die Ursache ist er meiner Beobachtung nach in den seltensten Fällen. Selbstverständlich gibt es auch unter Führungskräften welche, die aus ihrem Persönlichkeitsprofil heraus so unausstehlich sind, dass keiner mit ihnen arbeiten will. Ihre Zahl ist jedoch gering, behaupte ich hier einfach mal frech.

Ungleich häufiger haben Führungskräfte gute Gründe, sich so zu verhalten wie sie sich verhalten. Und diese Gründe sind in den institutionellen Rahmenbedingungen zu finden.

Die Sachlagen-orientierte Fragestellung

Falls Sie sich also ernsthaft dafür interessieren, warum Mitarbeiter Ihr Unternehmen verlassen – vor allem, wenn das gehäuft auftritt – empfehle ich Ihnen deshalb Folgendes: Statt zuerst zu fragen, welche persönlichen Eigenschaften die auffällige Führungskraft hat, stellen Sie lieber zunächst Fragen wie: Was an dem institutionellen Rahmen macht das Verhalten der Führungskraft wahrscheinlicher? Was ist der Sinn dieses unsinnigen Verhaltens? Was könnte der Grund sein, dass Sie sich an deren Stelle selbst ganz ähnlich verhalten würden?

Heiße Kandidaten für solch einen Grund sind zum Beispiel die Anreizsysteme im Unternehmen, die direkten und die indirekten.

Die Sachzwang-reduzierte Ehrlichkeit

So wird die Leistung des Logistikleiters vielleicht daran gemessen, dass die Kapitalbindung durch Lagerbestände gering ist. Der Einkaufsleiter dagegen soll günstig einkaufen und möchte daher große Mengen ordern.

In diesem Konflikt hält der eine oder andere möglicherweise seinen Mitarbeiter an, in Meetings eine – wie Dieter Hildebrandt es einst treffend formulierte – „Sachzwang-reduzierte Ehrlichkeit“ an den Tag zu legen. Das findet der Mitarbeiter über die Zeit unangenehm und geht.

Ist dieses Verhalten des Chefs ungünstig für das Unternehmen? Ja, klar. Ist das Verhalten einzig dem Chef anzulasten? Nein. Ist es wahrscheinlich, dass sich die Situation wiederholt, wenn ein anderer Mitarbeiter und/oder ein anderer Chef in die Position kommen? Eindeutig.

99 Fragenballons

Jetzt wissen Sie auch, warum wir in meinem Unternehmen Intrinsify in der Ausbildung die – zugegeben leicht überspitzte – Formel vermitteln: Erst wenn 99 Fragen nach den Gründen für das Verhalten einer Führungskraft keine gute Antwort in den Rahmenbedingungen erbringen, darf die hundertste Frage auf deren Charakter, auf deren individuelles Wertesystem, Präferenzprofil oder Motivstruktur zielen.

Übrigens: Falls sich tatsächlich die Persönlichkeitsstruktur des jeweiligen Chefs als Ursache entpuppt, und das noch in mehreren unterschiedlichen Fällen, haben Sie offensichtlich eine überdurchschnittliche Häufung von Widerlingen und Cholerikern in Ihrer Führungsriege. Das deutet darauf hin, dass der Selektionsmechanismus in Ihrem Unternehmen solche Persönlichkeitstypen nach oben bringt. Auch dafür können die Individuen nichts, der Grund liegt erneut irgendwo im institutionellen Rahmen versteckt.

Frühwarnsystem

Der Personifizierungsfalle zu entgehen, ist gar nicht so leicht. Mein Tipp für Sie als Schutzschild dagegen: Installieren Sie innerlich eine Art Frühwarnsystem, das Alarm schlägt, wann immer Sie im Begriff sind, einer Person die Schuld für irgendetwas zu geben.

Dieser Alarm hilft Ihnen dabei, kluge Entscheidungen zu treffen, gerade wenn es um Fragen geht, ob Sie eine Führungskraft behalten wollen oder nicht. Oder ob Sie eine Führungskraft verlassen wollen oder nicht. In beide Richtungen lohnt sich dieser Gedankengang. Er ist gegenüber dem reflexhaften etwas langsamer, aber so stellen Sie Ihre Entscheidungen auf stabilere Füße. Der Glaube an den Mythos von der verlassenen Führungskraft hilft Ihnen dabei jedenfalls nicht weiter.

PS: Apropos Mythos: Ich kenne noch eine weitere nicht totzukriegende Erzählung aus dem Reich der Wirtschaftsmärchen und -legenden – und ich wette, die kennen Sie auch. Es geht um den viel zitierten Fachkräftemangel in Deutschland. Der wäre doch auch mal eine Kolumne wert, finden Sie nicht?