Es war ein Montag im späten November, als Carlos Ghosns Privatflugzeug zur vorerst letzten Landung in Tokio ansetzte. Auf dem Rollfeld warteten Männer in schwarzen Anzügen, im Flughafen ein Kamerateam der Agentur Asahi News. Die Fernsehbilder zeigten später, wie die Anzugmänner die Maschine enterten und innen langsam die Fensterblenden hinabgefahren wurden. Das war’s. Abspann für einen Globalmanager, der nun in U-Haft sitzt, angeklagt, weil er Bezüge verschleiert und damit Börsenpflichten verletzt haben soll.

Wollte man einen Tag benennen, an dem die Ära der klassischen Autoindustrie endgültig endete, es wäre jener Montag im November. Denn zusammen mit Ghosn scheiterte ein Traum. Verwirklichen wollte ihn nicht allein der langjährige Chef von Renault und Nissan, der zuletzt das weltgrößte Konglomerat der Branche steuerte. Seinen Traum teilten Manager in allen Autoländern der Welt: Es war die Vision, dass im Kampf um die internationalen Absatzmärkte vor allem Größe zählt. Unerbittliche Ausnahmefiguren, so die Vorstellung, sollten kraft ihrer Führerschaft weltumspannende Autoimperien erbauen und mit ihnen das Geschäft, die Technik, die Mobilität der Zukunft bestimmen.

Wahnhafter Ehrgeiz

Männer wie Sergio Marchionne von Fiat Chrysler, Martin Winterkorn und sein Mentor Ferdinand Piëch von VW, Dieter Zetsche von Daimler und eben Ghosn imaginierten eine Welt, in der nur der Größte auch der Schnellste ist, der Profitabelste, technisch Fortschrittlichste, Nachhaltigste und natürlich der mit den begehrenswertesten Autos. VW-Chef Martin Winterkorn zum Beispiel hat, ohne viel Widerspruch zu ernten, noch vor sechs Jahren versprochen, alle diese Superlative binnen kürzester Frist gleichzeitig zu erreichen. Was im Rückblick fast wahnhaft wirkt, galt damals noch als gesunder, realistischer Ehrgeiz.

Doch das Modell der Größe war ein statisches. Es zog nicht in Betracht, dass sich Mobilität verändert. Seine Anhänger klammerten sich an ein Geschäftsmodell, das zunehmend infrage stand. Als Konkurrenten akzeptierten sie nur ihresgleichen – und konnten nicht glauben, dass einer wie der Tesla-Chef Elon Musk in wenigen Jahren mehr Börsenkapital mobilisierte als manche von ihnen nach mehr als einem Jahrhundert. Lange wollte die alte Garde der Autoindustrie nicht sehen, dass Technologiefirmen ihnen gefährlich werden könnten. Wahrhaben wollten ihre Vertreter auch nicht, dass die scharfen Emissionsgrenzen, die in China, Europa und den USA verabschiedet wurden, wirklich ernst gemeint waren, dass der Technologiewandel zum Elektroantrieb deshalb unvermeidlich wurde, dass neue Marktmodelle hermüssen.

Abgetreten sind die Titanen auf unterschiedliche Art – Ghosn landete wie vor ihm Audi-Chef Rupert Stadler in U-Haft, auch gegen Winterkorn liegt wegen des Abgasskandals ein internationaler Haftbefehl vor, Sergio Marchionne starb im vergangenen Sommer an Lungenkrebs. Ersetzt aber wurden auch bei anderen Konzernen die Patriarchen alten Stils durch einen erkennbar neuen Typ von Automanager: nüchterner, stärker eingebunden und kontrolliert, Leute, die so stur auf die Rentabilität starren wie ihre Vorgänger auf die Quantität. Statt auf Welteroberung setzen sie auf Defensive, auf die Verteidigung der alten Autoindustrie gegen neue Angreifer, technische Herausforderungen, politische Zwänge. Es regieren Zweifel, Anpassung, Kurskorrektur. Das alte Geschäft muss, solange es noch läuft, das Geld liefern, um im künftigen Geschäft überhaupt mitspielen zu können.

Dabei klang die Idee der Größe so bestechend, als zu Beginn des Jahrtausends die Globalisierung der Autowelt Fahrt aufnahm. China wurde zum größten Absatzmarkt der Welt, die Schwellenländer versprachen stürmisches Wachstum, das westliche Lebensmodell mit dem Privatwagen vor jeder Haustür schien weltumspannend zu werden. Gleichzeitig wurden die Investitionen zur Eroberung dieser Märkte und die Entwicklung von Technik und Produktionssystematik immer teurer. Die Schlussfolgerung schien zwingend: Nur wer es schafft, diese Kosten auf möglichst viele Fahrzeuge unterschiedlicher Marken auf allen Kontinenten zu verteilen, wird sie auf Dauer beherrschen können.

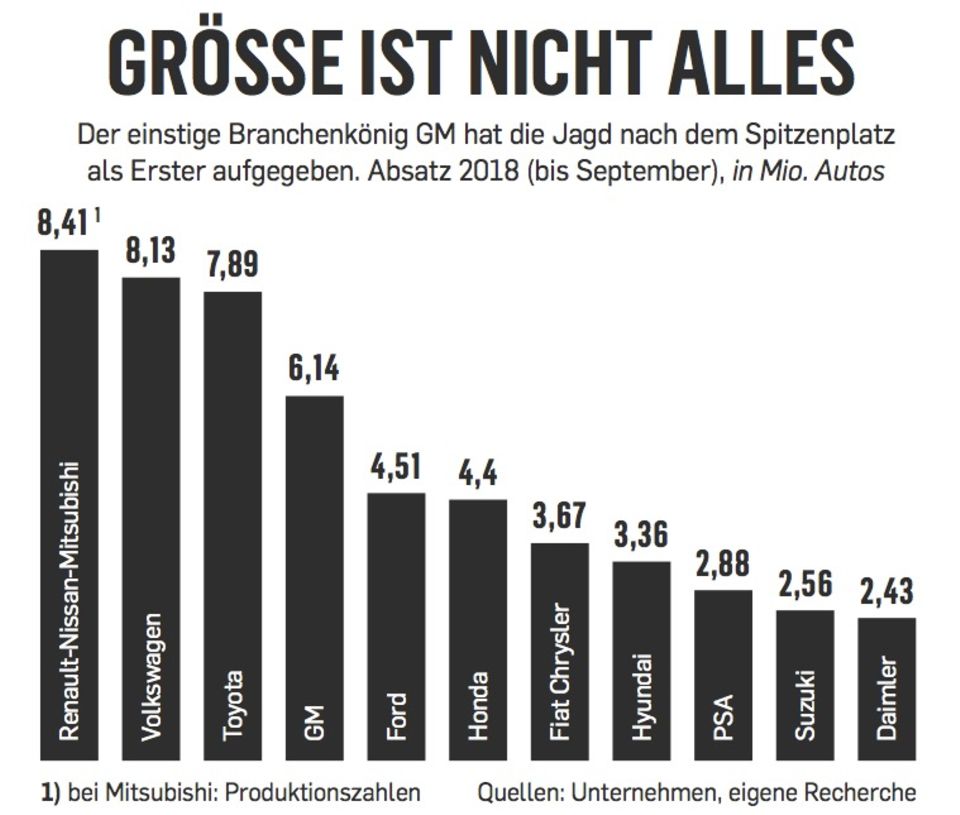

Sergio Marchionne, der legendäre Erbauer des Fiat-Chrysler-Imperiums, prophezeite es vor rund zehn Jahren am lautesten: Nur sechs Autobauer überleben, wer nicht mindestens sechs Millionen Fahrzeuge im Jahr verkauft, kann zumachen. Marchionne versuchte, das selbst gesteckte Ziel mit globalen Fusionen zu erreichen, andere, wie Winterkorn, kauften Marken in allen Segmenten und setzten jedes Jahr Dutzende neue Autofabriken in die Welt.

Ausufernde Komplexität

Carlos Ghosn wiederum schuf das Modell einer weltumspannenden Zusammenarbeit, die mit Überkreuzbeteiligungen fixiert ist und deswegen fragiler als andere Modelle. Der Allianz von Renault und Nissan verleibte er munter weitere Hersteller ein: Samsung Motors, Lada, Mitsubishi. Der kleine Mann, der im Gespräch immer über die Fußballen in die Höhe rollte, als wolle er sich über alle erheben, wurde zum Vorbild. Mit der Titelschlagzeile „What would Carlos do?“ formulierte das US-Magazin „Forbes“ die Leitfrage der Autowelt. „Was jetzt geschieht, belegt das, was ich seit mehr als fünf Jahren sage“, erklärte Ghosn, als er nach der Finanzkrise einen Pakt mit Daimler besiegelte. „Es geht um Größe. Es geht darum, Investitionen zu teilen, Wissen, vorbildhafte Praxis.“

Doch schon damals zeichnete sich ab, dass die Anhänger des Größenmodells dessen Komplexität nicht in den Griff bekamen. Statt kostengünstiger wurde es allzu oft nur komplizierter, wenn die Manager Technik konzernweit skalieren wollten – so wie bei VWs modularem Querbaukasten, der bei den Massenmodellen des Konzerns die Kosten um mehr als ein Viertel senken sollte. Erreicht wurde nur ein Bruchteil.

Inzwischen haben sich sämtliche Wettbewerber vom Ziel der Weltherrschaft verabschiedet. Ausgerechnet der GM-Konzern, der in Sachen Größe jahrzehntelang vorne lag, kippte als Erstes den Führungsanspruch: Mary Barra trimmte GM kurz nach ihrem CEO-Antritt 2014 unsentimental auf zwei Ziele: Rendite und Digitalisierung. Sie verkaufte Opel in Europa, gab Russland, Australien und Teile Asiens auf und investierte stattdessen massiv in den Uber-Konkurrenten Lyft sowie das Selbstfahr-Start-up Cruise. „GM ist unter Mary Barra ein anderes Unternehmen geworden“, folgerte anerkennend Greg Joswiak, oberster Produktvermarkter bei Apple im Silicon Valley, wo man auf die überkommenen Konzerne des Rust Belt sonst nur herabsieht.

Früher musste man ein „Car Guy“ sein, um sich in Autokonzernen durchsetzen zu können. Heute gilt zu viel Benzin im Blut schon fast als toxisch. Denn um die Plätze an der Weltspitze kämpft nicht mehr VW gegen Toyota oder GM gegen Nissan/Renault. Stattdessen kämpft die alte Autowelt um die neue Mobilität – und gegen Kontrahenten, die diese Mobilität längst umarmen: Tesla mit seinem Börsengeld, Google mit der Technik für Roboterautos, die sie bei Waymo entwickeln, Batteriehersteller wie LG Chem aus Korea, die bei E-Autos einen Teil der Wertschöpfung beanspruchen, Fahrdienste wie Uber, dazu chinesische Konzerne mit Weltmarktdrang: So verwirrend sieht heute das Wettbewerbsumfeld der Konzerne aus.

Keine großen Worte

Herbert Diess bei VW, Ola Källenius, der demnächst bei Daimler übernimmt, Harald Krüger bei BMW oder eben Mary Barra von GM: Schon in ihrem Auftreten unterscheiden sich die neuen Manager erkennbar von ihren Vorgängern. Diess zum Beispiel hält die Ellenbogen meist am schmalen Körper und hebt kaum je die Stimme, wo seine Vorgänger gestikulierend Resonanzraum suchten. In Talkshows hört er sich geduldig Klagen über den Dieselbetrug an und macht ein demütiges Gesicht. „Größenvorteile in der Automobilindustrie werden weit überschätzt“, erklärte er schon, als das Dogma der Größe noch Common Sense war.

Es ist bemerkenswert, dass jetzt nicht etwa andere Visionäre mit großen Reden von der neuen Mobilität folgen. Sondern Typen, die Visionen an sich abschwören. Man könnte sich den Kurswechsel, den Diess bei VW vollzieht, gut mit den entsprechenden Wortgirlanden vorstellen – aber große Worte haben ihren Zauber in der Autowelt verloren. Viele Manager machen sich jetzt lieber darüber lustig, wie groß der Abstand zwischen den fantastischen Ankündigungen von Tesla-Gründer Musk und der trüben Produktionswirklichkeit in seinen Fabriken ist.

Oft ist der Showdown ausgemalt worden: Tesla gegen die alten Hersteller, das Silicon Valley gegen Deutschland. Doch die Geschichte vom großen Kampf trifft das Geschehen längst nicht mehr. Gerade rechtzeitig sind die Großköpfe abgetreten. Der Überlebenswille der alten Konzerne ist groß genug, sie haben die Wende eingeleitet: Das alte Modell sanft herunterfahren und daraus maximal Profit ziehen, gleichzeitig ein neues finden, aufbauen, die Mentalität drehen, so lautet die Aufgabe. Noch haben die Alten Trümpfe in der Hand, und auch die Gegenseite merkt, dass es ohne die klassische Industrie schwer geht. Diess will laut Berichten 12 Mrd. Euro für einen Zehn-Prozent-Anteil an der Google-Tochter Waymo ausgeben und sich mit dem koreanischen Batteriehersteller SK Innovation verbinden. Die Konvergenz zwischen alter und neuer Autowelt hat begonnen.

Um Carlos Ghosn herrscht seit seinem Abgang auf dem Flughafen Haneda weitgehende Funkstille. Die Vorwürfe, so ließ es sein Anwalt durchblicken, bestreitet der Manager. In der Haftanstalt im Osten Tokios, in der er sitzt, sollen die Zellen laut Berichten keine fünf Quadratmeter groß sein. So viel zum Traum von Größe.