Der Mann hinter dem Stehschreibtisch sieht müde aus. Ernst Prost war heute Nacht wieder bis 22 Uhr im Büro, der Unternehmer hat „Trouble“ in den USA, bei einem Etikett für sein Motoröl fehlt ein Warnhinweis, und sie müssen das Problem schnell in den Griff kriegen. „Meine Jungs sind total nervös.“ Schiffe voller Container sind auf den Weg in die Staaten, in Tausende Läden geht das Produkt. Im schlimmsten Fall droht eine Rückrufaktion. Jeden Abend sitzt er nun mit seinen Leuten im Büro und macht „Troubleshooting“.

„Nöte, Sorgen, Frust, Probleme mit Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, der eigenen Mannschaft“ – das gebe es in einem Unternehmen täglich: „Da ist Druck drauf“, sagt der Chef. Besonders in einem Betrieb, der mit hochgefährlichem, brennbarem und umweltverschmutzendem Gefahrengut operiert. „Das ist hier kein Ponyhof.“

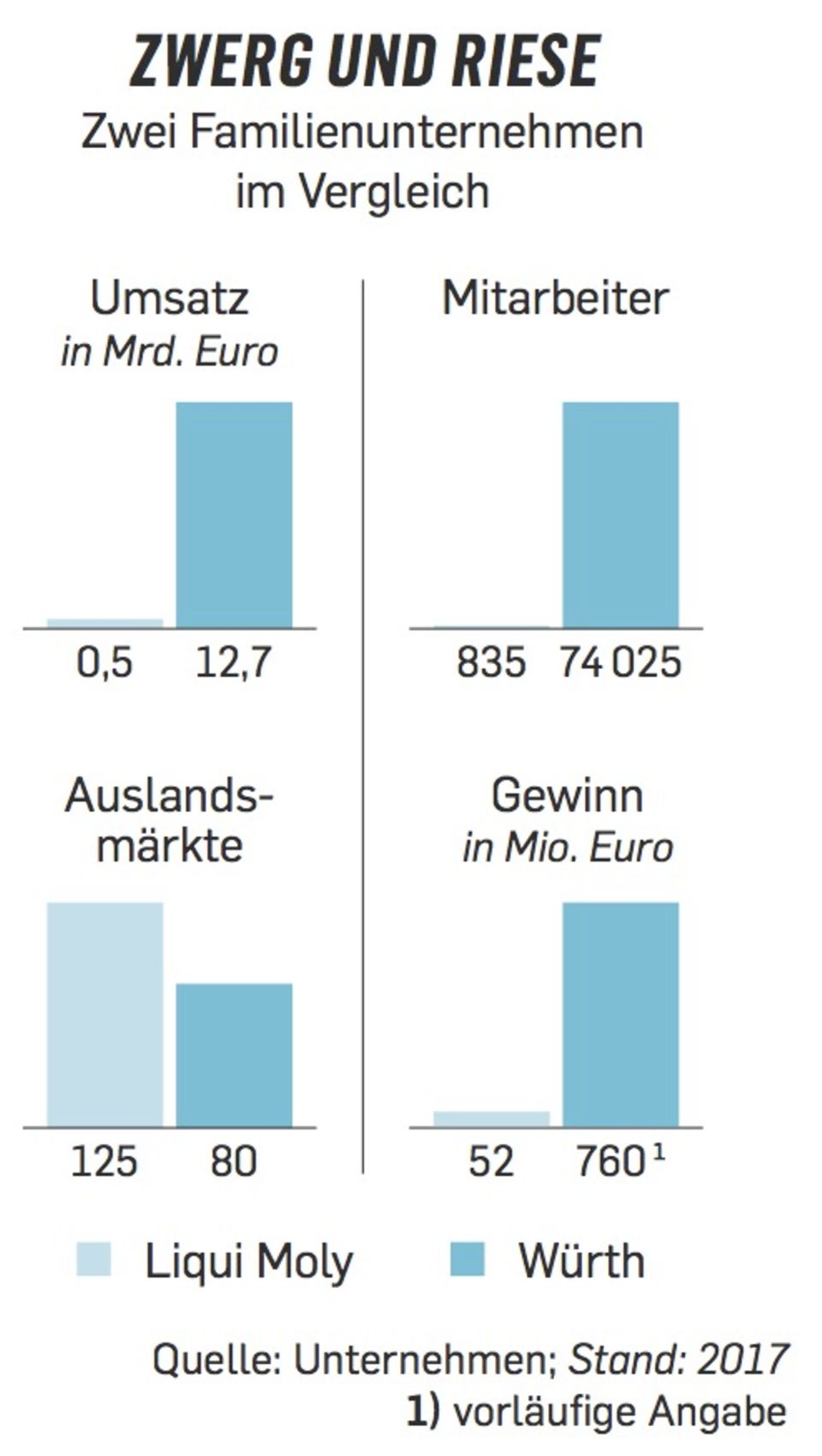

Doch Ernst Prost wäre nicht Unternehmer, würde ihm das den Schlaf rauben. „Ich bin Masochist, mir macht das Spaß, Probleme zu lösen.“ Liqui Moly heißt seine Firma, 835 Mitarbeiter, 500 Mio. Euro Umsatz, 52 Mio. konsolidierter Gewinn, eine Weltmarke für Motoröle und Schmierstoffe. Er produziert nur in Deutschland. Der 61-Jährige, Arbeiter- und Flüchtlingskind, gelernter Kfz-Schlosser, hat vor 22 Jahren der Gründerfamilie die Firma abgekauft und aus ihr eine Weltmarke geformt. Liqui Moly ist die Geschichte eines Aufsteigers, das Lebenswerk eines Tüchtigen.

Aber Liqui Moly ist auch ein Lehrstück über das Loslassenkönnen. Denn Prost hat etwas geschafft, woran viele Patriarchen verzweifeln oder scheitern. Er hat seine Nachfolge frühzeitig geregelt, und das ganz ohne seine Familie. Liqui Moly ist die Geschichte eines eigenwilligen Mannes, dem dynastisches Denken fremd ist und der seinem einzigen Sohn lieber die Wahl lässt, anstatt ihm die Verantwortung aufzubürden.

Auf dem Tisch liegen zwei Fotos, Ernst Prost hat sie für diesen Termin herausgesucht. Es sind Aufnahmen von Vater und Sohn, Ernst und Benjamin Prost. Benjamin überragt seinen Vater, er ist ein Zweimeterhüne, 25 Jahre jung, wilde Zottelmähne, ein Schnäuzer, Tattoos auf den Händen. Auf den Fotos Umarmungen und Faxen für den Fotografen, es sieht harmonisch aus.

„Meinem Sohn wollte ich diesen Höllenjob nicht antun“, sagt er. „Der kann das nicht, und der will das auch gar nicht.“ Unternehmertum, das sei eben nicht nur „eine Würde, sondern auch Bürde: Der Stress, die Riesenverantwortung, es ist eine Knochenmühle“. Er sei da reingewachsen, habe mit 16 Jahren angefangen zu arbeiten, ein kleines Unternehmen nach und nach der Gründerfamilie abgekauft und sei dann mit den Aufgaben gewachsen. „Das befähigt mich zu dem, was ich heute mache.“ Aber da jetzt einen von oben hineinzuzwingen – nein.

Prost will seinen Sohn aus dieser ganzen Geschichte raushalten, deswegen ist Benjamin auch nicht beim Termin mit Capital dabei – außer eben auf den Fotos. „Be strong, no fear“ hat er sich auf die Hände tätowieren lassen, ein Spruch, der auch zum Vater passt. Natürlich hätte er versuchen können, seinen Sohn ins Unternehmen reinzupressen, sinniert er, doch das wäre nicht gut gegangen. Eins aber will er klarstellen: Es ginge dem Benni nicht darum, sich ein schönes Leben zu machen, wie ein paar Medien behauptet hätten. Der Sohn, ein gelernter Maurer, helfe ihm viel, bei seinen Immobilien, wo es dauernd was zu reparieren gibt, bei seinen zwei Stiftungen

Dass der Sohn aber kein Unternehmer-Gen habe, sei ihm früh klar geworden, sagt Prost. Frustriert habe ihn das nie. Ein Denken in Erbfolgen, „Ernst I., Ernst II., Ernst III. – das ist mir halt fremd“, sagt Prost. Also begann er früh nach Alternativen zu suchen für den Fall, dass ihm etwas zustößt. „Ich hatte immer Angst, dass dem Betrieb was passiert, wenn mir was passiert.“

Geschlossene Schranke

Der richtige Zeitpunkt sei meist der größte Knackpunkt beim Generationenwechsel, heißt es beim Verband Die Familienunternehmer. Viele warteten zu lange, sagt Peer-Robin Paulus, Leiter der Politik- und Wirtschaftsabteilung. Am besten sei es, schon bei der eigenen Unternehmensübernahme die Frage nach einem Nachfolger zu stellen. Das entspreche dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip. Krankheiten und Tod seien eben nicht planbar.

Wie schwer sich aber viele Unternehmer mit dem Nachfolgeprozess tun, das erlebt Arist von Schlippe fast täglich. Der Psychologe, der den Lehrstuhl Führung und Dynamik von Familienunternehmen an der Uni Witten/Herdecke innehat, berät in schweren Konfliktfällen. „Die Probleme entstehen, wenn die Väter in der Ambivalenzfalle stecken bleiben. Einerseits trauen sie es ihrem Kind nicht zu, anderseits können sie es nicht raushalten“, sagt von Schlippe. „Diese Unentschiedenheit ist Gift, führt zu quälenden Prozessen und nicht selten in die unternehmerische und familiäre Katastrophe.“

Eine Tragödie, die Prost mit seiner „klaren und entschiedenen Haltung vermieden“ habe, glaubt der Konfliktmanager. Dass ein Unternehmer ein Kind nicht mit dem Erbe belastet, das sei ein „massiver Schritt“. Doch helfe es am Ende beiden. Für die Kinder sei es viel besser, vor einer geschlossenen Schranke zu stehen als vor einer halb offenen – und nie zu wissen, woran sie sind.

Auf der Suche nach einer Alternative landet Prost bei Reinhold Würth, dem Schraubenmilliardär aus Künzelsau. Schwäbisch, bodenständig, ein Familienunternehmer. Ihm wesensverwandt. Nur auch damals schon viel größer. Seit 35 Jahren machen wir Geschäfte, erzählt Prost. Vor 22 Jahren, schon bei der Übernahme von Liqui Moly, fragte er Würth, ob er stiller Teilhaber werden wolle. Er wollte. Sie besiegelten einen Deal, Würth erhielt Anteile, eine Option auf mehr und eine Art Vorkaufsrecht, falls Prost verkaufen wollte. Dafür musste er im Gegenzug versprechen, den Weiterbestand zu garantieren und die Erben im Falle eines Falles auszuzahlen. „Das war eine Riesenerleichterung“, erinnert sich Prost. Für ihn war Würth so was wie ein großer Bruder, eine „Rückdeckungsversicherung für den Fall, dass ich tot umfalle“.

Würth und Prost vereinbarten Stillschweigen. Prost expandierte, Würth ließ ihn in Ruhe. „Wir haben uns in all den Jahren vielleicht fünfmal getroffen“, sagt Prost – und dabei selten übers Geschäft gesprochen. „Darüber mussten wir nicht schwätzen, da bestand gegenseitiges Vertrauen. Wir sind zwei Alphatiere, die sich respektieren, aber aus dem Weg gehen.“

Daran soll auch der Komplettverkauf nichts ändern. Ende 2017 hat Prost seine restlichen Anteile, ein Drittel, an Würth verkauft. Er ist nun angestellter Geschäftsführer in seinem ehemaligen Betrieb. Sein Vertrag ist unbefristet, solange er Lust hat und fit ist, will er weiterarbeiten.

Konflikte mit dem neuen Eigentümer befürchtet er nicht. Aus der Würth-Zentrale habe er seit Weihnachten nichts gehört, keine Mail, kein Brief, kein Anruf. „Warum auch?“ Sein Unternehmen sei schließlich „ein Diamant“: Marktführer in Deutschland, zweistelliges Wachstum, Umsatzrenditen von 15, 16, 17 Prozent; schuldenfrei, 120 Mio. Euro Eigenkapital, 75 Prozent der Bilanzsumme. Würth wäre ja verrückt, ihm ins Handwerk zu pfuschen.

Wer nachfragt bei der Würth-Gruppe in Künzelsau, erfährt, dass sie dort auch in Zukunft „voll und ganz auf das unternehmerische Geschick von Ernst Prost“ vertrauen. Er behalte „volle unternehmerische Freiheit“, sagt Peter Zürn, stellvertretender Sprecher der Konzernführung. Liqui Moly bereichere mit großer Dynamik das Portfolio der Würth-Gruppe. Was allerdings geschieht, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn Prost sich zurückzieht und an seinen künftigen Co-Geschäftsführer Günter Hiermaier übergibt – dazu gibt es keine Auskunft.

Die „tapferen Gallier“

In seinem Büro springt Prost nun auf, eigentlich wollte er noch die Produktion zeigen, doch die Zeit ist davongelaufen, ein knapper Rundgang – Foyer, Kantine – muss reichen. In der Kantine stehen Resopaltische aus den 60er-Jahren, an den Wänden Landschaftsaufnahmen aus Asien. Prost bleibt vor einem Bild stehen, Vater und Sohn vor rund 20 Jahren auf einem Kutter in Thailand. Eine Kantinenmitarbeiterin geht vorbei, Prost nimmt die Frau fest in den Arm, wie er überhaupt jeden herzt, drückt oder auf die Schulter klopft, der ihm über den Weg läuft.

Prost zückt sein brandneues Rundschreiben, er schreibt seinen Leuten alle paar Wochen einen Brief. Den hier lässt er gleich an alle 835 „Mitunternehmer“ verteilen, so nennt er seine Leute, wahlweise auch „meine tapferen Gallier“ – alles lieber als „Beschäftigte“. In dem Brief schlägt er ihnen einen „echten Deal“ vor. Alles, was sie über 57 Mio. Euro an Gewinn (vor Steuern) erwirtschaften, ein Plus von 10 Prozent zum Vorjahr, will er als „Siegesprämie“ ausschütten. Das sei hart, findet er selbst: Aber das sei Unternehmertum. „Wenn ihr euren Arsch net hochkriegt, dann gibt’s halt nix“, sagt er dazu. Und so fordert er „seine Lieben“ in dem Schreiben dazu auf, sich „am Riemen zu reißen“ und „bitte nicht rumzujammern“.

11.000 Euro Jahresprämien pro Kopf hat er in den letzten zwei Jahren gezahlt. Doppelt so viel wie Dieter Zetsche bei Daimler, wie er gerne nachschiebt. Für Lehrlinge und Leiharbeiter gab es 3300 Euro. Das hat ihm viel Aufmerksamkeit gebracht und einen Anruf aus der Vorstandsetage von Daimler. Die wollten wissen, ob das mit der Höhe wirklich stimmt.

Er erlebt das öfter. Immer wieder werfen Unternehmer ihm vor, dass er die Gehaltsstrukturen versaue. 12 Euro Mindestlohn zahlt er selbst Leiharbeitern, 15 Euro bekommen sie nach einem halben Jahr, nach einem Jahr stellt er sie fest ein. „Das ist meine Liqui-Moly-Family, das sind die Leute, die mich reich gemacht haben. Die speise ich doch nicht mit Brosamen ab. Diese 835 Leute sind mein Kapital, meine Kämpfer.“

Prost ist generell für höhere Löhne in Deutschland. „Wenn mir ein Arbeitgeber oder Manager erzählt, die Löhne seien zu hoch, dann wird der seiner Aufgabe nicht gerecht. Und wenn du genau hineinguckst, dann hat der ein Haus, ein Auto, hat alles, Millionen – aber jammert über die zu hohen Löhne. Das ist doch nicht richtig.“

Prosts ausgeprägter Gerechtigkeitssinn hat viel mit seiner Herkunft zu tun, auf die er stolz ist. „Meine Mutter hat in der Fabrik gearbeitet, mein Vater auf dem Bau, im November wurden sie einfach alle entlassen und im Frühjahr wieder eingestellt. Okay war das nicht.“ Er selbst hat als Lehrling 80 Mark die Woche verdient für eine 40-Stunden-Woche. Am Samstag musste er antanzen, um erst das Auto vom Inhaber, dann vom Chef und später vom Meister und vom Gesellen zu putzen.

Äußerungen wie die zur Lohnhöhe haben ihm das Image des linken Unternehmers eingebracht: der rote Kapitalist, der zu allem Überfluss in einem Schloss lebt. Der Verkauf von Liqui Moly hat ihn nun endgültig reich gemacht, ein dreistelliger Millionenbetrag ist geflossen. Das Geld aber hat er auf einem Tagesgeldkonto liegen, „wie alle Deutschen“ – denn sein Misstrauen gegen Finanzberater ist riesig. „Die sind mir alle ein Graus.“ Grund ist ein Erlebnis aus den Anfangsjahren. Da tauchten eines Morgens zwei Banker bei ihm im Büro auf und kündigten seinen Kredit – einfach so. Im Kleingedruckten stünde, dass sie das dürften, so die schnippische Auskunft. Über Nacht musste Prost Ersatz finden und beschloss, dass ihm das nie wieder passieren sollte.

Auch deshalb hat er sich als „Nachfolger“ einen anderen Familienunternehmer ausgeguckt. Die Vorstellung, dass irgendein Private-Equity-Investor übernimmt, hätte ihm nicht behagt. Bei Würth sei er sicher, dass der sein Investment nicht vor die Hunde gehen lässt.

Frau Holzwarth, seine Assistentin, taucht auf. Das Problem in den USA drängt. Er muss los, mit den US-Behörden reden, mit Vermittlern; am Wochenende werden sie Überstunden machen und umetikettieren, was im Lager steht. Ach ja, sein Sohn wartet auch auf einen Rückruf, zweimal schon hat er es versucht.