Donald Trump sorgt erneut für Aufregung. Seine Ankündigung, Strafzölle von 25 Prozent für Stahl und von 10 Prozent für Aluminium einzuführen, führte zu deutlichen Reaktionen: Die Aktienmärkte knickten ein, Regierungen anderer Länder kündigten umgehend Vergeltungsmaßnahmen an. Eine gerechtfertigte Reaktion? Um dies zu beurteilen, muss man wissen, welche Ziele mit der Einführung von Zöllen verbunden sind und wie sich Zölle ökonomisch auswirken.

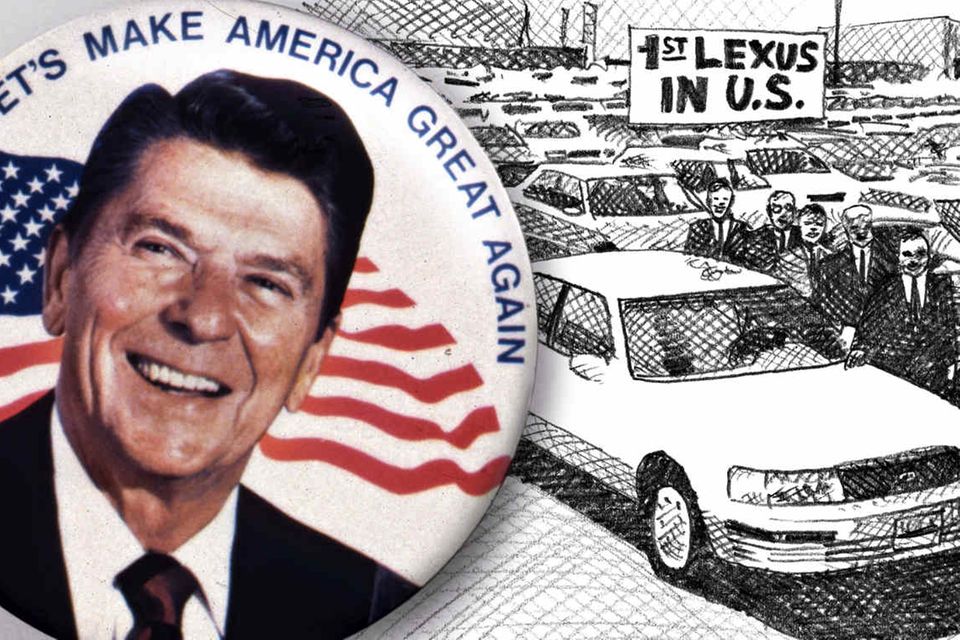

Dabei hätte eigentlich niemand von der Ankündigung Trumps überrascht werden dürfen, denn schon im Wahlkampf hat er eine protektionistische Handelspolitik angekündigt. Mit seinem Motto „Make America great again!“ hat er sich vor allem zum Ziel gesetzt, die Ursachen für das aus seiner Sicht zu geringe Wirtschaftswachstum der USA zu beheben. Neben niedrigeren Steuern, einer Deregulierung der Märkte und geringeren Energiekosten zählt auch die Verringerung des Handelsbilanzdefizites zu den Faktoren, die künftig zu mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätzen in den USA beitragen sollen. Schließlich, so die Überlegung, fällt das Wirtschaftswachstum eines Landes (unter sonst gleichen Voraussetzungen) umso geringer aus, je mehr importiert und je weniger exportiert wird. Also müsste für sich genommen die Reduzierung des Handelsbilanzdefizites wachstumsfördernd wirken. Höhere Einfuhrzölle und geringere Einfuhren führen also automatisch zu mehr Wachstum. Oder?

Der US-Präsident gibt sich wie immer überzeugt von der Richtigkeit seiner Strategie. Dass er Freunde und Partner mit der Begründung, der Schutz der US-amerikanischen Stahlindustrie sei vor dem Hintergrund der nationalen Sicherheit von zwingender Bedeutung, vor den Kopf stößt, macht ihm wenig aus. Gegenmaßnahmen von anderen Staaten (die EU hat beispielsweise mögliche Zölle auf Jeans, Whiskey oder Motorräder aus den USA ins Spiel gebracht) würden von den USA mit weiteren Vergeltungsmaßnahmen (etwa Einfuhrzölle auf deutsche Autos) beantwortet.

Zölle sind kein Garant für Wohlstand

Ein möglicher Handelskrieg, der das globale Wirtschaftswachstum deutlich bremsen könnte, wäre aus Sicht der USA einfach zu gewinnen. Habe man ein Defizit von 20 Mrd. US-Dollar mit einem Land und stellt man den Handel mit diesem Partner komplett ein, so würde sich das Defizit schließlich um diese 20 Mrd. US-Dollar reduzieren. 2017 hatten die USA ein Handelsbilanzdefizit von fast 800 Mrd. US-Dollar, dies entspricht einem Anteil von vier Prozent des gesamten US-BIP. Das Leistungsbilanzdefizit der USA ist mit rund 450 Mrd. US-Dollar oder rund zwei Prozent des BIP etwas geringer. Eine dauerhafte Halbierung des Leistungsbilanzdefizites würde nach der einfachen Rechnung Donald Trumps somit zu einem um rund einen Prozentpunkt höheren Wirtschaftswachstum führen. Mehr Wachstum, mehr Jobs: Mission erfüllt?

Aber so einfach, wie Trump glaubt (oder uns glauben machen will), ist die Welt nicht. Wenn dem so wäre, wären Zölle und andere nicht-tarifäre Handelshemmnisse ein Garant für Wohlstand und Wachstum auf der ganzen Welt. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall! Freihandel und Globalisierung führen zu einem größeren Güterangebot, geringeren Produktionskosten aufgrund von höheren Skalenerträgen, mehr Wettbewerb sowie technologischem Fortschritt und damit zu geringeren Preisen. Als Ergebnis nimmt die Kaufkraft der Bürger durch den Außenhandel zu. Importe wirken zwar in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wachstumsvermindernd, sind aber letztendlich ein Spiegelbild von Konsum und Investitionen, die sich wiederum wachstumsfördernd auswirken.

Zölle für zu weniger Wachstum

Zölle wirken dagegen wie eine Steuer, die Produkte verteuert. Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium lassen sich von daher gut im Wahlkampf als Klientelpolitik verkaufen (ist es ein Zufall, dass am 13. März in Pennsylvania, einem Bundesstaat, in dem die Stahlindustrie eine wichtige Rolle spielt, eine Wahl für das Repräsentantenhaus ansteht?), da die betroffenen Unternehmen von einer Umverteilung der Wohlfahrt auf die Produzenten profitieren, während sich für die Konsumenten die Wohlfahrt aufgrund der höheren Preise verringert. Die Außenhandelstheorie zeigt aber, dass dies kein reines Nullsummenspiel ist, sondern dass Zölle zu einem Nettowohlfahrtsverlust führen. Von daher werden die wachstumsfördernden Effekte, die von Trumps Steuerreform ausgehen durch Handelsbeschränkungen konterkariert. Nicht mehr, sondern weniger Wachstum und Wohlstand sind die Folge.

Doch wenn die ökonomische Analyse der Wirkung von Handelsbeschränkungen so eindeutig ist, warum haben protektionistische Tendenzen dann im Moment so viel Zuspruch? Der offensichtlichste Grund ist der, dass vom Freihandel zwar die meisten von uns profitieren, das „gefühlte“ Ausmaß diese Vorteils aber eher gering ist, zumal die mit dem Freihandel verbundenen positiven Aspekte mittlerweile als gegeben empfunden werden. Dagegen gibt es einige wenige Verlierer des Freihandels, deren finanzieller Verlust aber sehr wohl messbar ist und durchaus schwer wiegen kann. Wenn man beim Kauf eines Turnschuhes 20 US-Dollar spart, fällt das für den Einzelnen weniger ins Gewicht als es der Fall ist, wenn man einen gut bezahlten Job in einem Stahlwerk verliert. Doch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wiegt der Einkommens- und Konsumverlust derjenigen, die ihren Arbeitsplatz verlieren normalerweise weniger schwer, als der zusätzliche Konsum (und das damit verbundene höhere Wachstum) von denen, die von günstigeren Preisen auf den Produktmärkten profitieren.

Aus diesen Gründen sind in den vergangenen Jahren die im Durchschnitt erhobenen Zölle in fast allen Ländern deutlich reduziert worden – auch in den USA. Anfang der 1990er-Jahre lag der Durchschnittszoll in den USA bei knapp vier Prozent, 2016 betrug er 1,6 Prozent. In der EU wurde dieser im selben Zeitraum von fünf Prozent auf ebenfalls 1,6 Prozent reduziert. Höhere Zölle sind dagegen vor allem in Schwellenländern zu finden, so beispielsweise in Brasilien (8,0 Prozent), Indien (6,3 Prozent), China (3,5 Prozent) und Russland (3,4 Prozent). Unter den entwickelten Ländern sticht Südkorea mit einem Durchschnittszoll von 7,7 Prozent hervor, während Einfuhrbeschränkungen in Ländern wie Japan (1,4 Prozent), Kanada 0,9 Prozent) oder der Schweiz (0,0 Prozent) gering oder sogar gar nicht vorhanden sind.

Die EU ist kein Waisenknabe

Die nun von den USA ins Spiel gebrachten Strafzölle auf Stahl und Aluminium stellen meiner Meinung nach aber noch keine grundsätzliche Abkehr von einer Freihandelspolitik dar. Dies liegt unter anderem daran, dass Schutzzölle auf Stahl nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern und Regionen ein häufig eingesetztes Mittel sind, um heimische Industrien vor dem globalen Überangebot an Stahl zu schützen. Schon bis zu den Präsidentschaftswahlen im November 2016 waren in den USA insgesamt 100 Anti-Dumpingmaßnahmen in Kraft, und seitdem hat die Trump-Administration weitere gut 30 Handelsbeschränkungen in diesem Sektor auf den Weg gebracht – allerdings weniger publikumswirksam als es jetzt der Fall ist. Vor allem gegen Unternehmen aus China und Südkorea wurden dabei Strafzölle verhängt, aber auch Indien und Japan waren überdurchschnittlich stark betroffen. Doch auch die EU ist kein Waisenknabe und erhebt ebenfalls Strafzölle in nicht unerheblicher Höhe auf Stahlimporte zur Bekämpfung von Dumping und Subventionen. Hiervon sind insbesondere China und Russland betroffen.

Für die wachstumsmindernde Wirkung von Strafzöllen gibt es gute Beispiele. So beschloss US-Präsident George W. Bush im März 2002 die Einführung von Strafzöllen auf Stahl, um die US-amerikanische Stahlindustrie vor asiatischen Billigimporten zu schützen. Eine Studie, die sich mit den Auswirkungen dieser Maßnahme beschäftigte, kam zu dem Ergebnis, dass als Folge die Preise für eine Vielzahl von Gütern, für die Stahl als Vorleistungsprodukt verwendet wird, deutlich anstiegen.

Trumps Jobrechnung geht nicht auf

Unternehmen, die den teureren Stahl als Zwischenprodukt einkaufen, haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie tragen die höheren Kosten selbst, dann verringert sich die Gewinnmarge und die Firmen laufen Gefahr, Pleite zu gehen. Dies betrifft vor allem kleine Unternehmen, die über wenig oder keine Preissetzungsmacht verfügen. Können die stahlverarbeitenden Unternehmen dagegen die höheren Vorproduktpreise an ihre Kunden weitergeben, so verlagert sich das Problem der höheren Kosten auf diese Firmen beziehungsweise auf den Endkunden. Die Einfuhrzölle des Jahres 2002 haben laut der Studie zu einem Abbau von rund 200.000 Arbeitsplätzen in den USA geführt – das waren mehr Menschen als zum damaligen Zeitpunkt überhaupt in der gesamten US-Stahlindustrie beschäftigt waren.

Beschließt US-Präsident Trump neue Einfuhrzölle, könnten Schätzungen zur Folge dadurch zwar 10.000 bis 15.000 neue Stellen in der Stahl- und Aluminiumindustrie entstehen, gleichzeitig dürften in anderen Branchen rund 50.000 bis 60.000 Arbeitsplätze wegfallen. Käme es zu Vergeltungsmaßnahmen anderer Staaten, könnten sogar 100.000 bis 150.000 Stellen in der US-Industrie verloren gehen.

Welchen Rat kann man nun den europäischen Politikern geben, wie man auf die möglichen handelsbeschränkenden Maßnahmen der USA reagieren soll? Auch wenn es schwer fällt, sollte man sich von Trump nicht provozieren lassen und versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Zwar ist es nachvollziehbar, dass die EU sich nicht alles bieten lassen möchte, doch zeigen die Erfahrungen, dass ein Land, das Strafzölle einführt, damit vor allem sich selbst schadet. Dass ein ausufernder Handelskrieg nur Verlierer kennt, zeigt die „Große Depression“ der 1930er-Jahre, die vermutlich nicht zuletzt durch den sogenannten Smoot-Hawley Tariff Act ausgelöst worden ist.

Das Ifo-Institut hat in einer Studie aus dem Jahr 2016 in verschiedenen Szenarien untersucht, wie sich die Einführung von Importzöllen auf die Handelsströme und die Wirtschaftsleistung der USA und anderer betroffener Staaten auswirken könnte. Blieben die Handelsbeschränkungen beispielsweise auf China und Mexiko beschränkt, würden die US-Importe zwar leicht, die Exporte aber etwas stärker zurückgehen. Alles in allem käme es zu einem leicht negativen Wachstumseffekt. Würden die USA ihre Einfuhrzölle dagegen auf alle Länder ausweiten, mit denen sie Handel treiben, würde dies zu erheblichen Wachstumseinbußen führen. Natürlich würde sich eine solche Entwicklung auch auf die gesamte Weltwirtschaft negativ auswirken. Solange aber alle anderen Länder weiterhin untereinander Handel treiben, wären die USA der mit Abstand größte Verlierer. Wie würde Trump dies vermutlich kommentieren? „ A VERY BAD DEAL!“