Monatelang hat es Gunter Erfurt, Chef des Solarherstellers Meyer Burger, mit einer Doppelstrategie versucht. Erst warb er damit, dass Europas einziger Hersteller von Solarzellen in industriellem Maßstab seine Produktion in Ostdeutschland massiv ausbauen könnte – wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Dann warnte er immer offener davor, Investitionen in neue Produktionskapazitäten in die USA zu verschieben, falls sich an den Marktverhältnissen und Fördermaßnahmen in Europa nichts ändert. „Uns rennt die Zeit davon“, sagte er bereits Mitte 2023 in einem Capital-Interview.

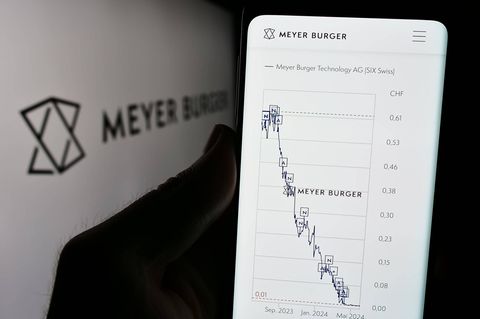

Nun klingt es so, als laufe die Zeit in Kürze ab: Am Mittwoch legte das börsennotierte Schweizer Unternehmen die vorläufigen Finanzzahlen für 2023 vor und kündigte an, die Schließung seiner 2021 gestarteten Modulproduktion im sächsischen Freiberg vorzubereiten. Dort beschäftigt Meyer Burger in Europas größter im Betrieb befindlichen Modulproduktion aktuell 500 Mitarbeiter. Bis zur „zweiten Februarhälfte“ werde man eine „endgültige Entscheidung“ treffen, teilte das Unternehmen mit. Das mögliche „Downsizing“ seiner Produktion in Europa ist Teil einer Strategie, mit der Meyer Burger auf „toxische Bedingungen“ auf dem europäischen Markt reagieren will.

Das Aus für die Modulproduktion in Deutschland droht bereits Anfang April. Verhindern lässt sich das laut dem Unternehmen nur noch, wenn der Bund und die EU „ausreichende Maßnahmen zur Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen in Europa“ ergreifen. Vorerst nicht betroffen von den Schließungsplänen wäre die Zellproduktion in Sachsen-Anhalt. Die Zellen aus dem sogenannten Solar Valley in Bitterfeld-Wolfen würden dann künftig nur noch an den wachsenden US-Standorten von Meyer Burger zu Modulen montiert.

„Preiskrieg“ in Europa

In einem Call für Analysten und Investoren verwies Erfurt am Mittwoch auf „massive Marktverzerrungen und den Preiskrieg“ in Europa, ausgelöst durch das verschärfte Preisdumping chinesischer Solarhersteller. Nachdem die USA und Indien Importbeschränkungen und Anti-Dumping-Maßnahmen eingeführt hatten, würden Modulhersteller aus China ihre Rekordüberkapazitäten noch stärker nach Europa drücken, sagte Erfurt. Der europäische Markt sei „komplett unreguliert“.

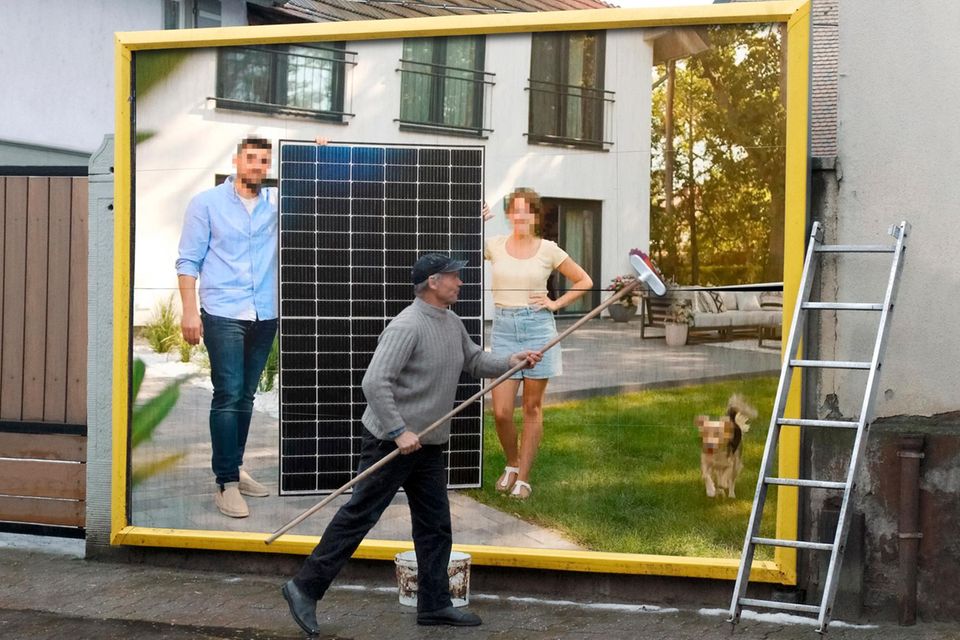

Seit Monaten fordern Meyer Burger und andere europäische Solarunternehmen deshalb von den nationalen Regierungen und der EU-Kommission Schritte, um im Wettbewerb mit den staatlich unterstützten Solargiganten aus China bestehen und die heimische Industrie hochfahren zu können. In Deutschland werden dazu sogenannte Resilienzboni diskutiert: Zuschläge, die die Betreiber von Solaranlagen erhalten, wenn diese Komponenten aus europäischer Herstellung enthalten. Mit diesem Konzept, das der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) entwickelt hat, sollen Kunden Anreize erhalten, Solarsysteme aus Europa zu kaufen, auch wenn diese teurer sind als die Produkte chinesischer Hersteller.

Im Dezember hatte sich Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für die Einführung solcher Resilienzboni ausgesprochen – ebenso wie die Chefs der Energiekonzerne RWE und EnBW. Habeck verfolgt das Ziel, die heimische Energiewende aus ihrer heutigen Abhängigkeit von Unternehmen und Solar-Hardware aus China zu lösen, auch aus sicherheitspolitischen Erwägungen mit Blick auf mögliche künftige Konflikte mit Peking. Nach Informationen von Capital hat das Wirtschaftsministerium die Solarexperten des Fraunhofer-Instituts beauftragt, das BSW-Konzept zu prüfen und die Kosten zu kalkulieren. Deren Berechnungen liegen vor. Demnach könnten Privathaushalte für ihre Dachanlagen – je nach Anzahl der Komponenten aus Europa – einen Zuschlag von bis zu 3,5 Cent je eingespeister Kilowattstunde erhalten. Die Kosten für die Förderung würden im ersten Jahr eine zweistelligen Millionensumme betragen und dann auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag ansteigen.

Uneinigkeit in der Ampel über neue Förderung

Teile der Ampelkoalition wollen die Resilienzboni im Rahmen eines Solarpakets beschließen, das derzeit im Bundestag diskutiert wird. SPD und Grüne unterstützen den Förderbonus, die FDP lehnt ihn ab. Für die letzte Februarwoche ist die Abstimmung über das Solarpaket im Bundestag geplant. Nach der jetzt angekündigten Deadline von Meyer Burger könnte es in den kommenden Wochen noch heftige Diskussionen in der Ampel geben.

In dem Call machte Meyer-Burger-Chef Erfurt deutlich, dass die Entscheidung über die Resilienzboni Einfluss darauf haben werde, ob das Unternehmen seine Produktion in Deutschland zurückfährt. Dafür brauche es belastbare politische Entscheidungen. „Wir werden nicht mehr nach dem Prinzip Hoffnung weitermachen“, sagte er. „Hoffnung ist keine Strategie.“ Man wolle gerne vermeiden, die Modulproduktion in Deutschland im April zu schließen, ein solcher Schritt wäre eine „politische Tragödie“. Aber das Unternehmen werde ihn nicht scheuen, wenn es dazu gezwungen sei, betonte der Konzernchef. Ohne sofortige politische Maßnahmen sei Europa „keine Option mehr“, sagte Erfurt.

Meyer Burger steht unter massivem finanziellen Druck. Im vergangenen Jahr fuhr das Unternehmen, das mit seinen Modulen im höherpreisigen Segment angesiedelt ist, bei einem Umsatz von 135 Mio. Franken einen operativen Verlust (EBITDA) von 126 Mio. Franken ein. Grund dafür sind nicht nur zu geringe Verkäufe in Europa, sondern auch die hohen Investitionen für den Aufbau von Produktionskapazitäten. So soll im zweiten Quartal eine Modulproduktion mit einer Kapazität von zwei Gigawatt in Arizona starten. Ende des Jahres soll eine Zellfabrik in Colorado mit 1,4 Gigawatt die Produktion aufnehmen. Bei den Investitionen in den USA profitiert das Unternehmen von einer massiven staatlichen Förderung – sowohl durch den Inflation Reduction Act (IRA) von US-Präsident Joe Biden auf Bundesebene als auch von diversen Programmen auf regionaler Ebene.

Mitarbeiter sollen in die USA wechseln

Sollte Meyer Burger seine Solarmodulproduktion in Deutschland tatsächlich schließen und sich auf die USA fokussieren, dürfte auf Kurz oder Lang auch das Solarzellen-Werk in Bitterfeld zur Disposition stehen. Zuletzt hatte das Unternehmen schon entschieden, Maschinen, die für die eigentlich geplante Erweiterung der Kapazitäten im Solar Valley vorgesehen waren, stattdessen für die Produktion in den USA zu nutzen. Im Fall einer Abwicklung der Modulfabrik in Freiberg sollen Teile der Mitarbeiter gewonnen werden, mit ihrem Knowhow den Aufbau der Werke in den USA zu unterstützen.

Um den Hochlauf der Produktion in den USA zu finanzieren, will Meyer Burger auch strategische Allianzen mit neuen industriellen Partnern eingehen. Diese könnten etwa Module in Lizenz produzieren. Aber auch größere Schritte auf der Eigenkapitalseite sind eine Option – nach Capital-Informationen gibt es Interesse von US-Unternehmen an einem Einstieg oder einer Übernahme. Schon in der Vergangenheit hatte es bereits Übernahmeangebote für Meyer Burger gegeben – unter anderem aus China.