Was den Zubau an neuen Anlagen angeht, steht die Solarenergie in Deutschland vor dem Abschluss eines Rekordjahres. Allein bis Ende Oktober kamen bereits knapp zwölf Gigawatt an neuer Solarleistung auf deutschen Dächern und in großen Solarparks hinzu – deutlich mehr als das Ziel von neun Gigawatt, das die Bundesregierung für das Gesamtjahr 2023 ausgegeben hat. Und so viel wie noch nie, seitdem hierzulande Strom aus Sonne erzeugt wird.

Doch von dem Boom profitieren auf Herstellerseite vor allem PV-Anbieter aus Fernost, die den Markt mit billigen Produkten fluten. Statistiken zufolge haben chinesische Unternehmen ihre Exporte nach Europa in den vergangenen Monaten massiv erhöht, in manchen Lagern stapeln sich die Module, was die Marktpreise zuletzt um mehr als 30 Prozent gedrückt hat. Anbieter aus China verkauften ihre Module in Europa um bis zu 50 Prozent unter ihren Produktionskosten, kritisieren europäische Solarkonzerne. Viele von ihnen sendeten daher zuletzt immer lautere Krisensignale.

Die Preisschlacht erschwert die politischen Bemühungen, wieder eine konkurrenzfähige Solarindustrie in Europa aufzubauen – nachdem die Branche vor einem Jahrzehnt abgewandert war und chinesische Konzerne, unterstützt von der Regierung in Peking, ihre Dominanz auf dem Weltmarkt auf heute rund 90 Prozent ausgebaut haben. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine und der fatalen Abhängigkeit vom russischen Gas wollen viele nun verhindern, bei einer anderen Energietechnologie eine ähnliche Abhängigkeit zu zementieren – in diesem Fall von China. Seit Monaten wird daher in der Bundesregierung und auf EU-Ebene diskutiert, wie sich die erheblichen Kostennachteile abfedern lassen, mit denen es PV-Komponenten und Module aus Europa zu tun haben, solange die heimische Solarindustrie erst wieder hochgezogen wird und Skaleneffekte noch nicht voll nutzen kann.

Abhängigkeit wächst „von Monat zu Monat“

In diese Diskussion haben sich jetzt zwei der größten deutschen Energiekonzerne eingeschaltet. In einem Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnen die Chefs von RWE und EnBW, dass sich das Zeitfenster für den Wiederaufbau einer europäischen Solarindustrie schon bald schließen könnte. Aufgrund der immer weiter sinkenden Preise verzeichneten die wenigen europäischen Solarhersteller stark eingebrochene Absätze und steigende Lagerbestände und sähen sich zunehmend in ihrer Existenz bedroht, schreiben RWE-Chef Markus Krebber und EnBW-Chef Andreas Schell in dem Brief von Ende November, der Capital vorliegt. „Das gemeinsame Ziel, die Solarindustrie in Europa wieder aufzubauen und damit die Abhängigkeit zu reduzieren, wird somit fast unerreichbar.“ Tatsächlich wachse die Abhängigkeit von nichteuropäischen Herstellern angesichts der stetig sinkenden Preise gerade „von Monat zu Monat“.

Das Schreiben der Chefs der beiden Energieriesen, die einst von der Solarbranche herausgefordert wurden, aber heute längst selbst große Solarparks betreiben, zeigt, für wie dringlich sie politische Entscheidungen zur Stärkung der europäischen PV-Industrie halten. Konkret werben sie für ein spezielles Fördermodell für PV-Anlagen mit Komponenten aus europäischer Herstellung. Nach diesem Modell, das der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) entwickelt hat, erhalten die Betreiber von Solaranlagen eine höhere Vergütung für den eingespeisten Strom, wenn ihre Anlage zu wesentlichen Teilen aus Europa stammt. Bei großen Dachanlagen und Solarparks, bei denen die Förderung per staatlicher Ausschreibung ermittelt wird, soll es demnach bei Auktionen eine spezielle Kategorie geben, an der nur Anlagen mit einem Mindestmaß an Komponenten aus europäischer Produktion teilnehmen dürfen – was dann zu höheren Fördersätzen für diese Anlagen führt. „Resilienzauktionen“ nennt der BSW sein Modell, das er Habeck bereits vorgestellt hat.

Der Vorschlag des BSW könne die Lage der europäischen Solarhersteller verbessern, „ohne dabei den Erfolg der Energiewende zu gefährden“, schreiben Krebber und Schell. „Die Resilienzausschreibungen honorieren die Nutzung europäischer Komponenten, ohne die Verwendung außereuropäischer Komponenten zu verbieten – wie es bei Schutzzöllen der Fall wäre.“ Dadurch erlaubten sie einen weiterhin schnellen und günstigen Zubau von Photovoltaik in Deutschland und Europa. Schutzzölle auf PV-Importe aus China werden vor allem in Brüssel immer wieder als mögliche Maßnahme gegen Preisdumping diskutiert. Diese sind allerdings auch in der Solarbranche umstritten, weil sie die Kosten für den Solarausbau in die Höhe treiben und damit die Energiewende bremsen könnten.

Wettbewerbsfähige Industrie bis 2030

Als weiteren Vorteil der Resilienzauktionen benennen die beiden Konzernchefs in ihrem Brief an Habeck, der in Kopie auch an den obersten Wirtschaftsberater von Bundeskanzler Olaf Scholz, Jörg Kukies (beide SPD), ging, dass dieses Fördermodell ohne tiefe Markteingriffe auskomme. „Das Modell ist klar wettbewerblich und auf den Markt ausgerichtet angelegt“, schreiben sie. Auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) sei das Modell „gut umsetzbar“, da sich die Förderung in das Erneuerbare-Energien-Gesetz integrieren lasse. Allerdings würde das neue Instrument die Gesamtausgaben für die EEG-Förderung erhöhen – diese wird seit Kurzem aus dem nun unterfinanzierten KTF bezahlt. Die Kosten für sein Konzept hat der BSW auf in der Spitze eine mittlere dreistellige Millionensumme pro Jahr beziffert. Diese Kosten umfassen neben den Resilienzauktionen auch Aufschläge auf die Fördersätze nach dem EEG für die Betreiber kleinerer PV-Dachanlagen, wenn diese auf teurere Produkte „made in Europe“ setzen.

Auf Anfrage von Capital wollte sich das Wirtschaftsministerium nicht zu dem Brief äußern, betonte aber, es sei Habeck ein wichtiges Anliegen, die Produktionskapazitäten in der Solarindustrie in Deutschland und Europa zu erhöhen, um so Importabhängigkeiten zu verringern und Resilienz und Wirtschaftssicherheit zu stärken. Dazu stehe man auch in einem „intensiven Austausch“ mit der Industrie, teilte eine Sprecherin des BMWK mit. Auf die Frage, ob zusätzliche Fördermaßnahmen angesichts der angespannten Haushaltslage nach dem Urteil zum KTF aktuell noch eine Option seien, verwies die Sprecherin auf die Haushaltssperre, nach der aktuell keine neuen Zusagen für Zahlungen ab 2024 getätigt werden dürften, sowie die laufenden Haushaltsverhandlungen: „Wir sind uns der drängenden Fragen bewusst, und das BMWK arbeitet mit Hochdruck daran, schnellstmöglich Lösungen zu finden.“ Wegen der unklaren Finanzlage ist derzeit auch offen, wie es bei einem geplanten Förderprogramm mit Zuschüssen für Solarunternehmen weitergeht, für das Habeck im Sommer zunächst um informelle Interessenbekundungen gebeten hatte.

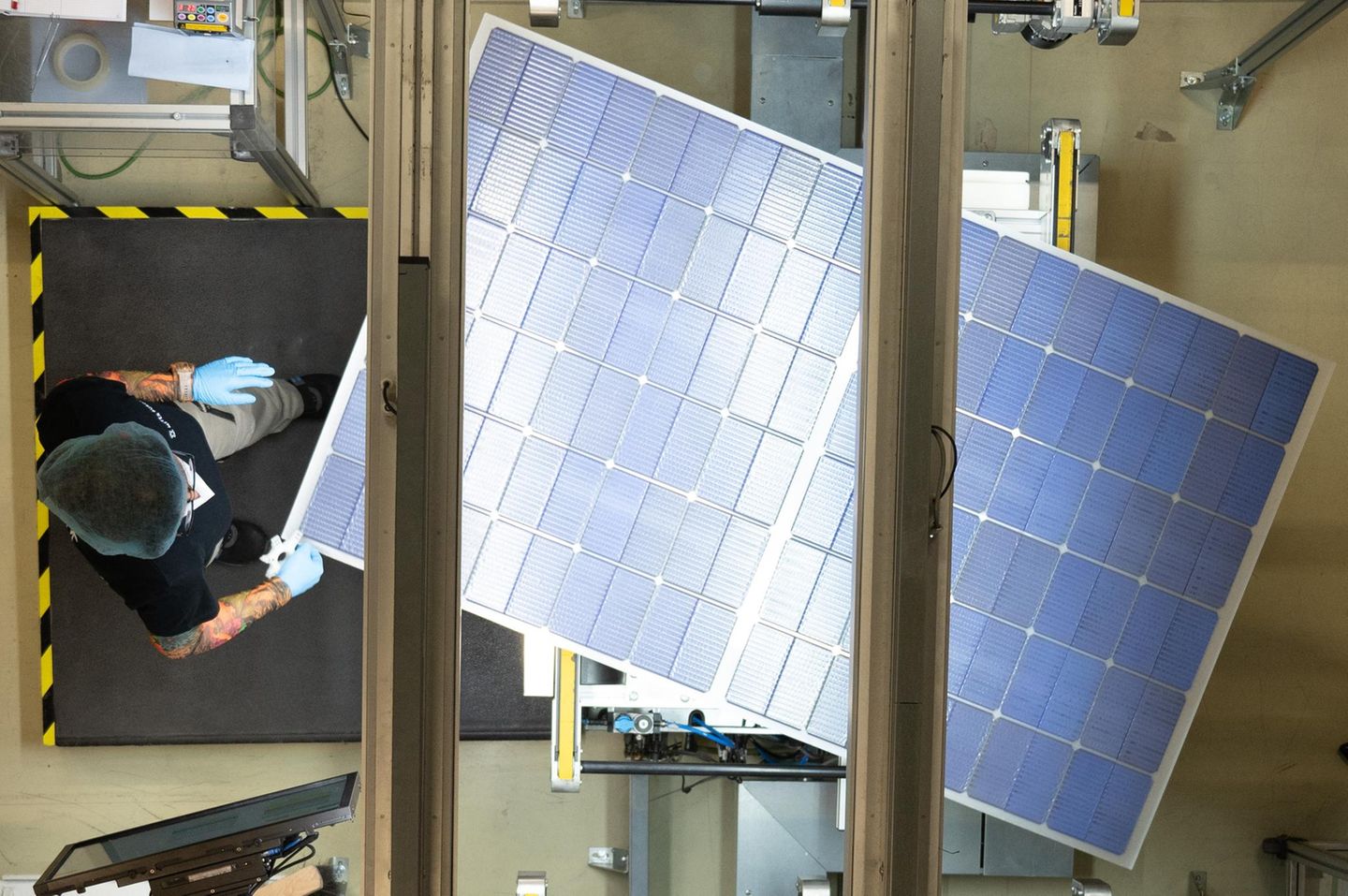

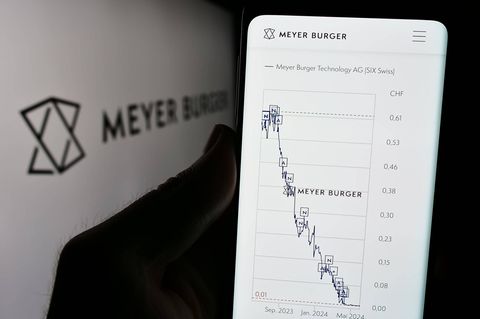

Dagegen drücken RWE-Chef Krebber und EnBW-Chef Schell in ihrem Brief aufs Tempo. Sie sprechen sich dafür aus, die Resilienzauktionen nach dem Modell des BSW noch in das derzeit laufende Gesetzgebungsverfahren zum sogenannten Solarpaket I aufzunehmen. Tatsächlich drängt für die verbliebenen europäischen Solarhersteller die Zeit: Manch einer wie der Schweizer Konzern Meyer Burger, der seit 2020 in Sachsen-Anhalt und Sachsen eine Produktion für Solarzellen und Module im Gigawattmaßstab aufgebaut hat, prüft verstärkt, Investitionen in die USA zu verlagern – angelockt von dem riesigen Förderprogramm IRA, mit dem Präsident Joe Biden die grüne Transformation der US-Wirtschaft beschleunigen will. Bei den Entscheidungen über künftige Investitionen in Deutschland und Europa sei der IRA der Amerikaner die Messlatte, sagte Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt im Juni im Capital-Interview: „Uns rennt die Zeit davon.“

Krebber und Schell argumentieren in ihrem Schreiben, dass die europäische Solarindustrie immer noch über die Technologieführerschaft in der PV-Branche verfüge. Dadurch könne sie bis 2030 auf eine „international wettbewerbsfähige Größe“ anwachsen – und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Silizium, über die Wafer, Zellen, Solarglas, Module bis zum Wechselrichter. Soll heißen: Bei der benötigten Förderung soll es nicht um eine Dauerstützung der Solarhersteller gehen – sondern nur um eine Brücke, bis die Industrie aus eigener Kraft im internationalen Wettbewerb bestehen kann.