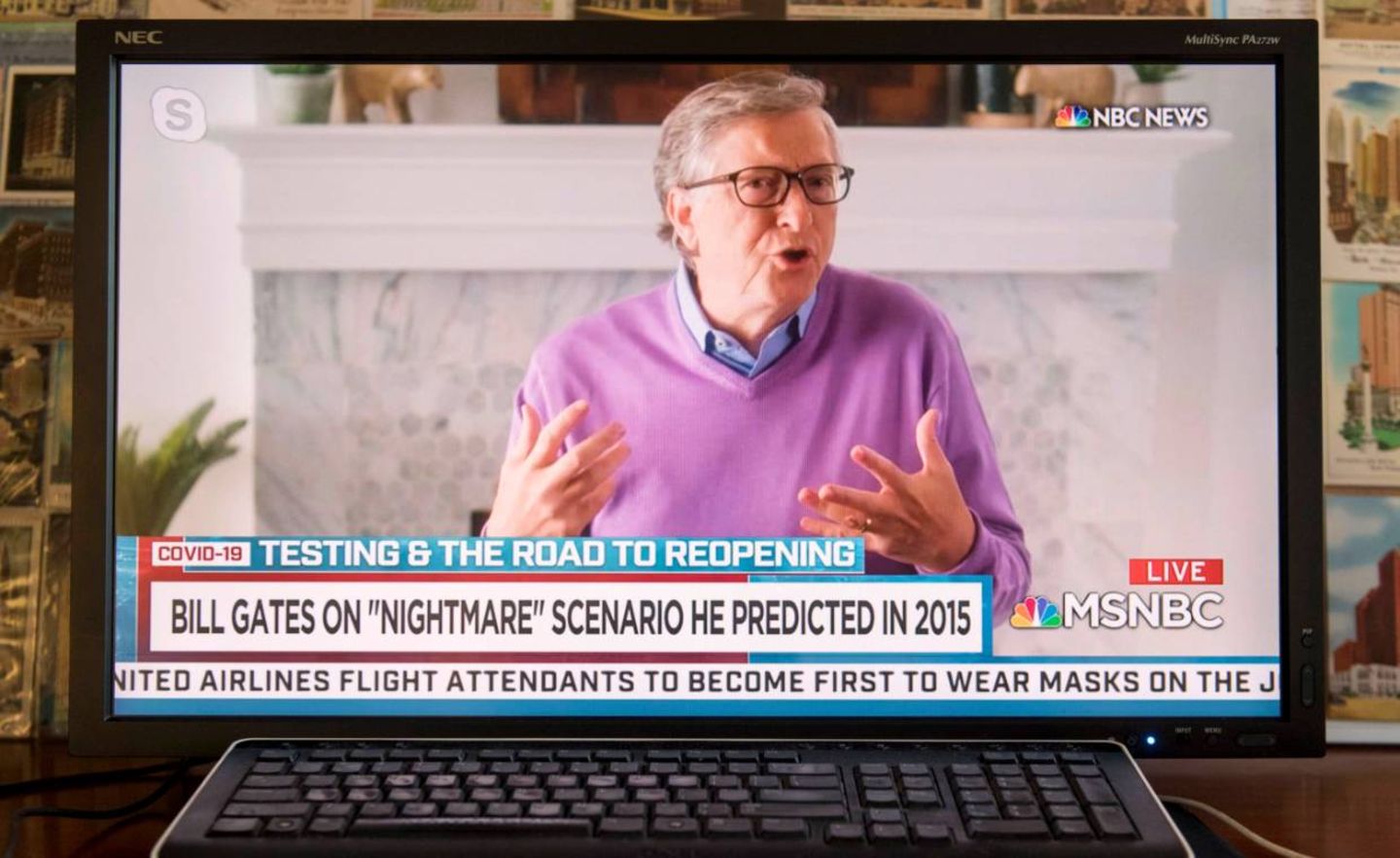

Nach jeder Katastrophe schlägt die Stunde der Schlaumeier, die uns nachträglich erklären, wie man alles hätte verhindern können. Das gilt auch für Corona und die wirtschaftlichen Folgen. Tatsächlich aber sahen nur sehr wenige Menschen das Desaster früh kommen: vor allem Epidemiologen, einige Beamte der Weltgesundheitsorganisation WHO – und Bill Gates.

Hunderttausende haben sich in den vergangenen Wochen das Youtube-Video angesehen, das einen achtminütigen Auftritt des Microsoft-Gründers bei einer TED-Konferenz in Vancouver im März 2015 zeigt. Gates beschrieb damals im Detail, was seit Dezember erst in China und seit Ende Februar in Europa und den USA passiert ist. Sein damaliger Kernsatz: „Weil wir nicht vorbereitet sind, könnte die nächste Epidemie dramatisch verheerender sein als Ebola.“

Glücklicherweise redete der Milliardär damals nicht nur, sondern handelte auch. Über die Bill & Melinda Gates Foundation flossen weltweit Millionen in die Virenforschung – und in mehrere Unternehmen, die sich mit Impfstoffen beschäftigen. Dazu gehören die beiden deutschen Unternehmen Curevac und Biontech sowie ihr amerikanischer Rivale Moderna. Hinter den drei Pionierfirmen stehen fünf Milliardäre: der SAP-Gründer Dietmar Hopp, die Brüder Andreas und Thomas Strüngmann, der US-Investor Noubar Afeyan – und eben Gates.

Als ich im vergangenen November in München mit Helmut Jeggle sprach, dem Chef der Strüngmann-Holding und Aufsichtsratsvorsitzenden von Biontech, fiel der Name der Gates-Stiftung mehrmals. Der Manager hält sie für „eine der besten Organisationen, die ich weltweit kenne“. Entscheidend sei nicht ihr Investment an sich, sondern das „riesige Netzwerk der Stiftung“. In der Branche gilt es als Ritterschlag, wenn sich die GatesStiftung an einem Projekt oder Unternehmen beteiligt. Andere Investoren ziehen dann nach.

Das Beteiligungsmodell des Milliardärs ist dabei fast immer gleich: Gates gibt Kapital und erwirbt dafür die Vertriebsrechte neuer Medikamente für die Dritte Welt. Die Unternehmen können dann in den Industrieländern mit hohen Preisen Geld verdienen, um ihre weitere Forschung zu finanzieren. Die Versorgung der ärmeren Länder aber garantiert die Stiftung. Gleichzeitig stellt sie ihr Know-how zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten zur Verfügung und fördert, wo es nur geht, die Zusammenarbeit der Forscher. Gates sorgt so dafür, dass aus dem Wettlauf der Milliardäre zugleich eine Art Staffellauf wird, bei dem alle voneinander profitieren.

Man merkt dieser Beteiligungskonstruktion an, dass der Philanthrop Gates immer noch wie ein Geschäftsmann denkt, auch wenn er sich inzwischen ganz auf seine Stiftung konzentriert und sogar aus dem Microsoft-Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Anders als viele Idealisten weiß Gates: Nur wenn Biotech-Start-ups auf Milliardenprofite in der Zukunft hoffen können, lohnt sich das hohe Risiko für Privatinvestoren. Und nur wenn genug Privatkapital in die Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe fließt, kann man mit schnellen Erfolgen im Kampf gegen Pandemien rechnen.

Bernd Ziesemer war Chefredakteur des „Handelsblatt“. In der Kolumne „Déjà-vu“ greift er jeden Monat Strategien, Probleme und politische Aspekte von Unternehmen auf – und durchleuchtet sie bis in die Vergangenheit.