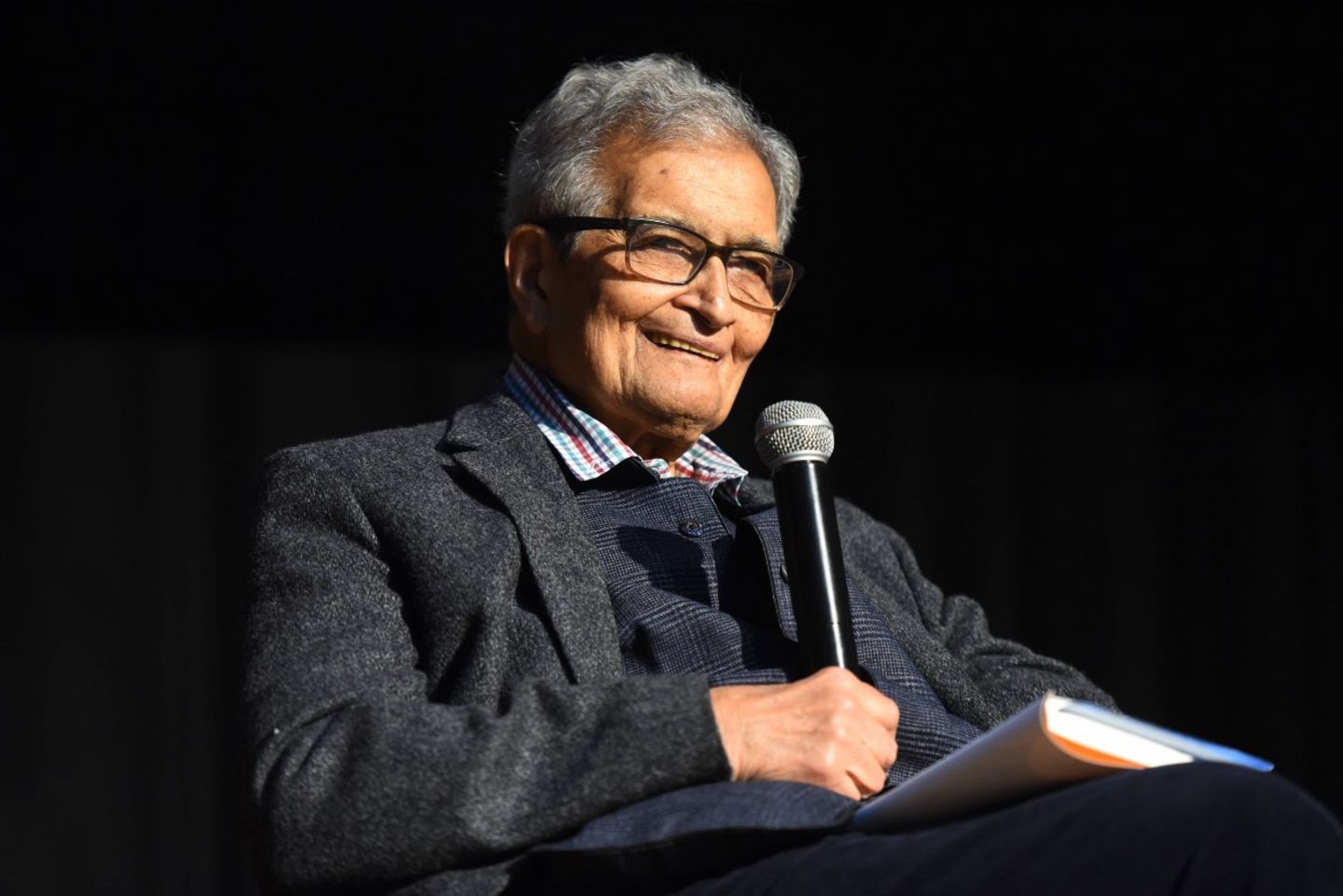

Ohne ihn wäre der Kampf gegen die Armut um vieles ärmer. Der indische Intellektuelle Amartya Sen hat den Weg bereitet, Entbehrungen ökonomisch zu messen, dabei aber die menschliche Entwicklung in den Mittelpunkt zu stellen. Dank seiner Erkenntnisse haben die Vereinten Nationen den Human Development Index als Messlatte – und inzwischen 17 globale Nachhaltigkeitsziele (SDG), die es zu erreichen gilt. Somit ist Amartya Sen ein wesentlicher Wegbereiter dafür, die Ursachen von Armut und Hunger ganzheitlich an vielen Umständen und politischen Entscheidungen festzumachen.

Weil der 86-jährige Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph auch Weltbürger ist, hat der Börsenverein ihn in diesem Jahr als einen „Vordenker in Fragen der globalen Gerechtigkeit“ mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. In seiner Laudatio forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter Berufung auf Sen "Regeln für die Globalisierung". Wenn diese sich als ungerecht erwiesen, "müssen wir dann nicht die Regeln ändern?", fragte er.

In der Begründung der Preisvergabe hebt die Jury vor allem seine Arbeiten zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit hervor. Sie „sind heute so relevant wie nie zuvor“, gesellschaftlichen Wohlstand messe Sen nicht allein am Wirtschaftswachstum oder dem ökonomischen Gesamtnutzen, sondern immer auch an den individuellen Entwicklungsmöglichkeiten gerade der Schwächsten. Bei der Frage, ob Wachstum für Gerechtigkeit sorgt oder eben gerade nicht, ist Sen einer der bedeutendsten Vertreter der Auffassung, dass ohne eine gesunde, gut ausgebildete Bevölkerung kontinuierliches Wirtschaftswachstum unmöglich ist.

Einfluss auf ökonomische Denkschulen

Die Friedenspreis-Jury sieht sein Werk als Aufruf, eine Kultur politischer Entscheidungen zu fördern, die von der Verantwortung für andere getragen ist und niemandem das Recht auf Mitsprache und Selbstbestimmung verwehrt. Diese moralischen und ethischen Ansprüche – ein grundsätzlicher Gegenentwurf zur vorherrschenden marktliberalen Lehre – haben viele Ökonomen nachhaltig geprägt. In der Tradition von Amartya Sen gewinnen moderne Denkschulen, die ökonomische und soziale, aber auch ökologische Herausforderungen zusammen denken zunehmend an Bedeutung, unterstreicht etwa das Institute for New Economic Thinking (INET), das unter anderem an der Oxford Martin School der berühmten britischen Oxford angesiedelt ist. Die Einrichtung hat es sich zum Ziel gesetzt, den „marktfundamentalistischen Konsens“ der Wirtschaftswissenschaften zu erschüttern.

Gemeinsam forschen nicht nur INET oder das International Inequalities Institute der London School of Economics and Political Science (LSE) an Ungleichheitstheorien. Amartya Sen zu Ehren werden Vortragsreihen abgehalten und jüngst wurde ein Lehrstuhl für Inequalities Studies eingerichtet. Fragt man dessen ersten Inhaber Francisco Ferreira, wen er heute für die führenden ökonomischen Denker hält, die in die Fußstapfen des Pioniers Sen treten, fallen ihm spontan einige Namen ein. Ferreira war vor seiner Berufung Forschungsdirektor der Weltbank und leitete dort die Einheit Armut und soziale Ungleichheit.

Hungersnöte und ihre Ursachen

Der Amartya Sen am nächsten stehende „Schüler“ ist zweifellos sein Wegbegleiter Jean Dreze. Der in Belgien aufgewachsene Inder forderte Sen in einem Brief auf, jenseits der Ursachen auch über die Vorbeugung von Hungersnöten zu schreiben. Es folgte eine fast 30-jährige Zusammenarbeit, die mit dem gemeinsamen Buch Hunger and Public Action (Oxford University Press, 1989) begann: ein Standardwerk für viele Akademiker, die sich über herkömmliche Armutsindikatoren hinaus für unterschiedliche Hürden zu menschlichen Entwicklungschancen interessieren.

Auch der mit dem Nobelpreis für Ökonomie geadelte UN-Index der menschlichen Entwicklung – der Human Development Index – ist ohne das Werk nicht denkbar. Viel beachtet, entstand 2014 die gemeinsame kritische Betrachtung von Indien. Ein Land und seine Widersprüche (C.H. Beck Verlag, München 2014), eine kritische Analyse der Wechselwirkung zwischen demokratischem System, Wirtschaft und sozialem Gefüge sowie der Vernachlässigung sozialer Probleme. Anders als Sen, der sich nie in die direkte Beratung von Regierungen begab, gilt Dreze als "Barfußökonom", der sich als Aktivist beständig einmischt.

Armut hat viele messbare Gesichter

Zu den führenden Ökonomen, die Sens Theorien über die Fähigkeit oder Befähigung zur menschlichen Entwicklung weiterschreiben, gehört der Amerikaner James Foster. Der Ökonom und Professor für Wirtschaft und internationale Angelegenheiten an der George Washington University hat in der Wohlfahrtsökonomie und Armutsmessung maßgeblich die "Alkire-Foster-Methode" mitentwickelt: die Grundlage für einen multidimensionalen Armutsindex (MPI) . Foster zufolge hat er einige Regierungen dazu gebracht, ihre Methoden der Armutsbekämpfung zu hinterfragen und zu verbessern.

Der MPI weitet den Blick von individuellen Einkommensschwellen, (die zum Beispiel extreme Armut unterhalb von 1,90 Dollar pro Tag definieren,) und bricht stattdessen für Haushalte das Konzept der Armut herunter auf Grundbedürfnisse von Menschen, die sie sich nicht erfüllt können. Er misst somit Entbehrungen, die Entwicklung behindern, wie Bildungsarmut, elende Wohnverhältnisse oder fehlende Gesundheitsversorgung. Nach Sens Denkschule alles Faktoren, die die Entscheidungsfreiheit der Menschen zur sozialen Selbstbestiummung einschränken. In jüngerer Zeit forscht Foster zu den notwendigen Qualitäten und Dimensionen von inklusivem Wirtschaftswachstum.

Handreichung für gezielte Sozialpolitik

Mitschöpferin des MPI ist die Ökomomin Sabina Alkire, Leiterin der Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) an der Universität Oxford. Alkire vertritt die Meinung, die Menschheit habe auch Sklaverei und Apartheid besiegt. Es müsse folglich kein Traum bleiben, Armut in allen Formen zu besiegen, wie es die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bis zum Jahr 2030 anstreben. Sens und Drezes Standardwerk Hunger and Public Action betrachtet sie als ihre Bibel, die Untersuchungen des MPI als Schlüsselinstrument für politische Entscheider.

Tatsächlich geben statistischen Daten, die auf einzelne benachteiligt Bevölkerungsgruppen heruntergebrochen werden können, der Politik Instrumente an die Hand, gegen Hotspots von Hunger und Armut gezielt vorzugehen. Entwicklungsgelder oder nationale Förderprogramme können treffsicherer eingesetzt werden. So geben Daten preis, dass Menschen im Nordosten Kenias ärmer sind als der Durchschnitt der Bevölkerung von Niger – und warum. So fragen Indikatoren danach, wie viele Haushaltsmitglieder länger als fünf Jahre zur Schule gegangen sind, ob der Haushalt mit Strom versorgt ist und ob Trinkwasser mehr als 30 Gehminuten entfernt ist.

Entwicklungsökonomie populär gemacht

Weltbankforscher Ferreira nennt auch den deutschen Professor Stephan Klasen von der Universität Göttingen als einflussreichen Schüler. Dem „Maestro“ Sen begegnete Klasen während des Studiums an der Harvard Universität, wo er 1994 promovierte. Seither widmete Klasen seine Forschung dem Kampf gegen Armut und der Rolle von Ungleichheit in der sozialen Entwicklung einer Gesellschaft. Gemeinsam veröffentlichte er mit Sen über den volkswirtschaftlichen Beitrag weiblicher Arbeitskraft in Indien, fächerte allmählich aber seine Gebiete auf Fragen der Ernährungssicherheit, des Bevölkerungswachstums und des Klimawandels auf.

Er habe Entwicklungsökonomie wieder auf die deutsche Forschungsagenda gesetzt hieß es bei Klasens Verabschiedung. Den Lehrstuhl an der Fakultät für Business und Economics gab er 2019 aus Gesundheitsgründen auf. Sein eigener Nachwuchs gründete ihm zu Ehren jedoch die so genannte Göttinger Schule.

Voraussetzungen für ein erfülltes Leben

Den Fähigkeitenansatz aus seiner Wohlfahrtsökonomie entwickelte Sen bereits in enger Zusammenarbeit mit der Philosophin Martha Nussbaum, die ihn insbesondere im Feld der Geschlechtergerechtigkeit weiterführte. Sen und Nussbaum gelten gewissermaßen als die „Eltern“ der inzwischen weitverbreiteten Theorie über den Zusammenhang zwischen Armut, Hunger und Krankheit und mangelnden „befähigenden“ freiheitlichen Entfaltungsmöglichkeiten.

Nussbaum entwickelte auf der Basis eine „objektive Liste“ grundlegender menschlicher Fähigkeiten, die das Fundament für die Verwirklichung verschiedenster Entwürfe eines guten (flourisihing) Lebens bilden. Damit grenzt sie sich von Sen ab, der bewusst unbestimmt bleibt. Ihr geht es um Bildung, Erziehung und Kompetenzerwerb sowie um eine solidarische Gemeinschaft und die Sicherung eines Existenzminimums, das den Weg ebnet für individuelle Lebenspläne.

Inspiration für weitere Nobelpreisträger

Als die Topökonomen Esther Duflo und Abhijit Banerjee 2019 den Nobelpreis für Wirtschaft erhielten, feierte die indische Presse das als Kontinuum der Errungenschaften von Amartya Sen. Tatsächlich ist er erklärtes Vorbild für beide. Die Akademikerfamilien Sen und Banerjee sind seit Jahrzehnten befreundet. Vor allem aber trieb das Forscher-Ehepaar auch Sens Kernfrage um, welche ökonomische und soziale Entwicklung die Lebensqualität der Menschen in einer Gesellschaft optimiert. Beide lehren an der US-Elitehochschule MIT und arbeiten dort seit bald 20 Jahren gemeinsam in der Armutsforschung.

Das Duo zählt mit Werken wie Good Economics in Hard Times zu den einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftlern weltweit. Dabei behaupten sie nicht, die Wunderwaffe gegen Armut gefunden zu haben, sondern plädieren für standortbezogene Analysen und maßgeschneiderte Lösungen. Den Nobelpreis erhielten sie für evidenzbasierte Feldforschungen über Folgen politischer Maßnahmen – und rückten damit Entwicklungsökonomie als empirische Wissenschaft ins Zentrum der Volkswirtschaftlehre.

Es gehe nicht um den einfachen Gegensatz von staatlichem Eingreifen versus marktliberalem wirtschaftlichen Wachstum, so Benerjee im Capital-Interview . Sondern darum, dass Ungleichheit oder das Leid armer Menschen nicht in Kauf genommen werden müssten, wenn Anreize für Wachstum geschaffen werden. "Armut kann auf viele Arten entstehen, daher braucht man auch viele verschiedene Antworten."