Nur wer Tabus bricht, kann Neues schaffen. Willy Brandt tat dies. Er ignorierte die Deutsche Demokratische Republik (DDR) nicht mehr, sondern nahm das Nachbarland als real existierenden Staat ernst. Die Neuausrichtung war schwer umstritten. Es handelte sich um eine Gratwanderung. In Washington, London und Paris hatte man erhebliche Vorbehalte. Und in Moskau war man an grundlegenden Veränderungen des politischen Systems der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) nicht interessiert.

Auch innenpolitisch brachte der neue Kurs harte Auseinandersetzungen mit sich. Für die konservativen Kräfte waren die Reformen eine Annäherung an den Sozialismus, und für die Studentenbewegung gingen sie nicht weit genug. Und den Millionen von Vertriebenen nahm der Kanzler die Hoffnung, jemals wieder in die alte Heimat der ehemaligen deutschen Ostgebiete zurückkehren zu können. Von seiner Überzeugung, einen „Wandel durch Annäherung“ zu erzielen, ließ sich Willy Brandt trotz aller Anfeindungen nicht abbringen.

Von der Idee, neuen Frieden zu stiften, war er beseelt. Brandt wusste, dass es sich um eine der größten Langfriststrategien handelte, die jemals ein Politiker für ein friedliches Europa erdacht hatte. Schon in den 1950er-Jahren hatte er seine Vision vom Konfrontationsabbau zwischen Ost und West entwickelt, und nur zwei Jahre nach der Eskalation des Mauerbaus wurde sie von Egon Bahr verkündet. Nun musste die deutsch-deutsche und internationale Entspannungspolitik von Willy Brandt in der Öffentlichkeit vermittelt werden. Für die Zustimmung seiner Landsleute setzte er seine ganze rhetorische Kraft ein. Kein einfaches Unterfangen. Die Annäherung bedeutete die Anerkennung der bestehenden Grenzen und damit den Verzicht auf Ansprüche. Demgegenüber stand ein sehr vages Versprechen von Versöh-nung und Frieden in Europa. Um diese Hoffnung zu vermitteln, sprach der Sozialdemokrat die altruistische Seite der Menschen an. Anders als zahlreiche Politiker:innen vor ihm, wählte er keine harte und feindselige Sprache, sondern einen versöhnlichen Ton. Damit prägte Brandt einen ganz neuen Politikstil. Er appellierte an den Verstand und die Vernunft der Menschen. Mit seiner überlegten und gut gewählten Kommunikation gelang es ihm, Mehrheiten für seinen Kurs zu erhalten und die Verhandlungen über die Ostverträge einzuleiten. Doch Zuspruch erhält man nicht wegen schöner Worte. Entscheidend sind Taten, welche die 1000 Worte in einem Bild zusammenfassen.

Ein solches Zeichen konnte Willy Brandt im Dezember 1970 setzen: Die Schmach und Schuld der Verbrechen gegenüber den Opfern des Warschauer Ghettos zwang ihn in die Knie. Der Spiegel fasste den Moment des Kniefalls in Worte: „Willy Brandt kniet. Er hat mit zeremoniellem Griff die beiden Enden der Kranzschleife zurechtgezogen, obwohl sie kerzengerade waren. Er hat einen Schritt zurück getan auf dem nassen Granit. Er hat einen Augenblick verharrt in der protokollarischen Pose des kranzniederlegenden Staatsmanns. Und ist auf die Knie gefallen, ungestützt, die Hände übereinander, den Kopf geneigt.“ Die Geste wurde zum Symbol seiner Politik. Deutschlands Versöhnungsweg fand eine Dokumentation, die in der Welt Beachtung und Bewunderung fand.

Ein Jahr später wurde der Kanzler für seine ausgestreckte Hand der Versöhnung durch den Eisernen Vorhang mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nach der Entgegennahme hielt Brandt eine vielbeachtete Rede an der Universität von Oslo: „Jener Vernunft, die uns den Frieden befiehlt, weil der Unfriede ein anderes Wort für die extreme Unvernunft geworden ist. Krieg ist nicht mehr die ultima ratio, sondern die ultima irratio. Auch wenn das noch nicht allgemeine Einsicht ist: Ich begreife eine Politik für den Frieden als wahre Realpolitik dieser Epoche.“ Heute haben wir den Kalten Krieg überwunden, aber auch ein halbes Jahrhundert später gehört nicht nur der Krieg zur Realpolitik, sondern alle Formen der Kriegsrhetorik zu unserem medialen Alltag. In seiner Ansprache ergründete er auch den politischen Sprachgebrauch: Krieg führt man – den Frieden muss man halten. Das heißt, dass Kriegsrhetorik per se immer aktiv und Friedensrhetorik immer passiv erscheint.

Brandt gelang es als erstem Politiker einen Friedensprozess aktiv zu gestalten und für eine mediale Öffentlichkeit aufzubereiten. Der Kniefall von Warschau trug dazu bei. Er wurde zu einem der größten politischen Symbolhandlungen des 20. Jahrhunderts. Eine Geste, die oft überhöht wurde. So wurde der Kniefall des Hitler-Gegners nicht nur als eine Versöhnungsgeste gewertet, sondern auch als christliches Bedürfnis interpretiert, indem der Nichtschuldige die Schuld der anderen, die Schuld eines ganzen Landes, abtrug. Sein Einsatz für die Freiheit von West-Berlin, seine Verständigung mit dem Ostblock, die Anerkennung der nationalsozialistischen Verbrechen im Warschauer Ghetto und der Friedensnobelpreis sind gleichsam der Kern der öffentlichen Erinnerungsfigur. Dabei wird seine wahre Leistung meistens übersehen. Willy Brandt verfügte über eine Kommunikation, die stets das Verbindende und nicht das Trennende ansprach.

Das wichtige Leitprinzip seiner Politik war die Mitwirkung. Fortschritt lässt sich nicht von oben verordnen, sondern muss von den verschiedenen Kräften gemeinsam ermöglicht werden. In der Retrospektive hielt er nachdenklich über seinen partizipatorischen Ansatz fest: „Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen.“ Brandt blieb seiner Linie treu. Am Ende seines Lebens stand die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands, deren Grundstein er legte. Und so war es wieder Brandt, der das entfesselte Glück eines Volkes in nur einem Satz bändigte: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“ In nur fünf Worten erfasste er die gesamte historische Tragweite. Solche Sätze sind entscheidend, da sie sinnstiftende Verbindungen schaffen und den Augenblick in Zeitgeschichte wandeln. Wer Tabus für eine bessere Zukunft brechen will, muss das Verbindende benennen können.

GEWALTFREIE KOMMUNIKATION

„Wir finden drei Gründe für den Streit in der menschlichen Natur: erstens Konkurrenz, zweitens Mangel an Selbstvertrauen, drittens Sucht nach Anerkennung.“ Diese drei Faktoren fand der englische Staatstheoretiker Thomas Hobbes über die menschlichen Konflikte heraus. Die Gründe klingen harmlos und können doch zu schweren Eskalationen führen.

KONFLIKTESKALATION

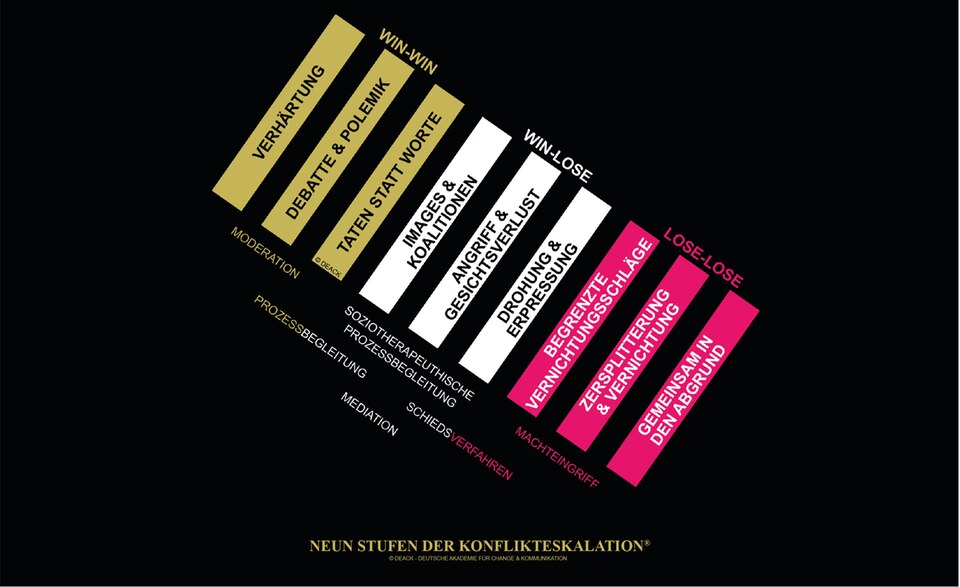

Der Konfliktforscher Friedrich Glasl stellt die Konflikteskalation in seinem neunstufigen Modell dar. Es zeigt den Abstieg zu einer immer tieferen und unmenschlicheren Form der Auseinandersetzung, an deren Ende der Abgrund für beide Seiten steht. Das neunstufige Modell ist ebenfalls in drei Ebenen unterteilt. In der ersten Ebene können beide Konfliktparteien noch gewinnen, eine sogenannte Win-Win-Situation erzielen. In der zweiten Ebene verliert eine Partei, während die andere gewinnt. Hier tritt die Win-Lose-Situation ein. In der dritten und letzten Ebene verlieren beide Parteien. Am Ende liegt eine Lose-Lose-Situation vor. Interessanterweise kann man die unterschiedlichsten Konflikte mit diesem Modell analysieren, dabei kann es sich um eine Scheidung zwischen Eheleuten, einen Konflikt zwischen Kolleg:innen oder eine Auseinandersetzung zwischen zwei Staaten handeln. Die neun Stufen der Konflikteskalation verlaufen nach Glasl wie folgt:

VERHÄRTUNG. Die Standpunkte versteifen zuweilen und prallen immer stärker aufeinander. In der Verhärtung kommt es zu verbalen Ausrutschern von beiden Seiten. Das Bewusstsein über die bestehende Spannung fördert weitere Verkrampfung zwischen den Kontrahent:innen.

DEBATTE UND POLEMIK. Eine Polarisierung im Denken, Fühlen und Wollen setzt ein. Es wird so getan, als ob rational argumentiert würde. Diskrepanzen verschärfen sich zwischen offiziellem „Oberton“ und dem, was im „Unterton“ gehört wird. Wir hören mit unseren „Vier Ohren“ was wir hören wollen. Im Konfliktfall verschärfen wir die Beziehungsebene. Es beginnt der Kampf um die Überlegenheit.

TATEN STATT WORTE. Die Überzeugung kommt auf, dass Reden nicht mehr hilft. Auf beiden Seiten werden vollendete Tatsachen geschaffen. Die eingeleiteten Taten werden zu Konfliktbeschleunigern. Das Einfühlungsvermögen für die andere Seite geht verloren.

IMAGES UND KOALITIONEN. Beide Seiten gehen in eine sogenannte Imagekampagne. Sie werben in ihrem Umkreis verstärkt um Unterstützung. Im Kleinen wie im Großen: Zerstrittene Eheleute werben um die Freund:innen, Parteien um die Wähler:innen. Stereotype Feindbilder werden in beiden Lagern entworfen. Verdecktes Sticheln macht die Situation nur schwieriger.

ANGRIFF UND GESICHTSVERLUST. Öffentliche und persönliche Angriffe sind die Folge. Das Ziel ist es, die Ehre und Glaubwürdigkeit der Gegenseite zu besudeln. In dieser Phase setzt der Verlust der Außenwahrnehmung vollständig ein. Es gibt nur noch das Freund-Feind-Schema.

DROHUNG UND ERPRESSUNG. Nun wird das Geschehen von Drohungen beherrscht. Die gegnerischen Parteien manövrieren sich selbst in Handlungszwang. Gegenseitige Ultimaten steigern den Stress auf beiden Seiten. Es entsteht ein Stressdreieck mit mangelnder Zeit, höchstem Entscheidungsdruck und gewaltigem Datenmaterial.

BEGRENZTE VERNICHTUNGSSCHLÄGE. Menschliche Tugenden und Wertvorstellungen werden nicht mehr respektiert. Begrenzte Vernichtungsschläge werden als Sieg gefeiert. Der kleinere eigene Schaden wird als Gewinn gewertet. In Wirklichkeit handelt es sich längst um Niederlagen und Verluste.

ZERSPLITTERUNG UND VERNICHTUNG. Nun ist alles auf den Zusammenbruch des „Feindes“ ausgerichtet. Das einzige Ziel, das geblieben ist, ist die gänzliche Zerstörung der anderen Seite.

GEMEINSAM IN DEN ABGRUND. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Totale Konfrontation. Vernichtung des Feindes sogar zum Preis der Selbstvernichtung. Es herrscht die Lust an der Selbstzerstörung und die Bereitschaft, die Umgebung und Nachkommen nachhaltig zu schädigen. Die Vernichtung der Gegenseite ist wichtiger geworden als die eigene Existenz.

DEESKALATIONSSTRATEGIEN

Den verschiedenen Eskalationsstufen sind Deeskalationsstrategien zugeordnet, die meistens einen Lösungsansatz von außen bieten:

ERSTE BIS DRITTE STUFE. Moderation

DRITTE BIS FÜNFTE STUFE. Prozessbegleitung

VIERTE BIS SECHSTE STUFE. Soziotherapeutische Prozessbegleitung

FÜNFTE BIS SIEBTE STUFE. Vermittlung und Mediation

SECHSTE BIS ACHTE STUFE. Schiedsverfahren oder gerichtliches Verfahren

SIEBTE BIS NEUNTE STUFE. Machteingriff von außen

Alle Lösungsansätze sind mit Handlungsoptionen versehen, sodass ein schnelles Erkennen und Eingreifen im privaten, beruflichen und politischen Kontext jederzeit möglich ist. Grundlage aller Handlungsoptionen sind geschulte Kommunikationsmaßnahmen.

Gewaltfreie Kommunikation

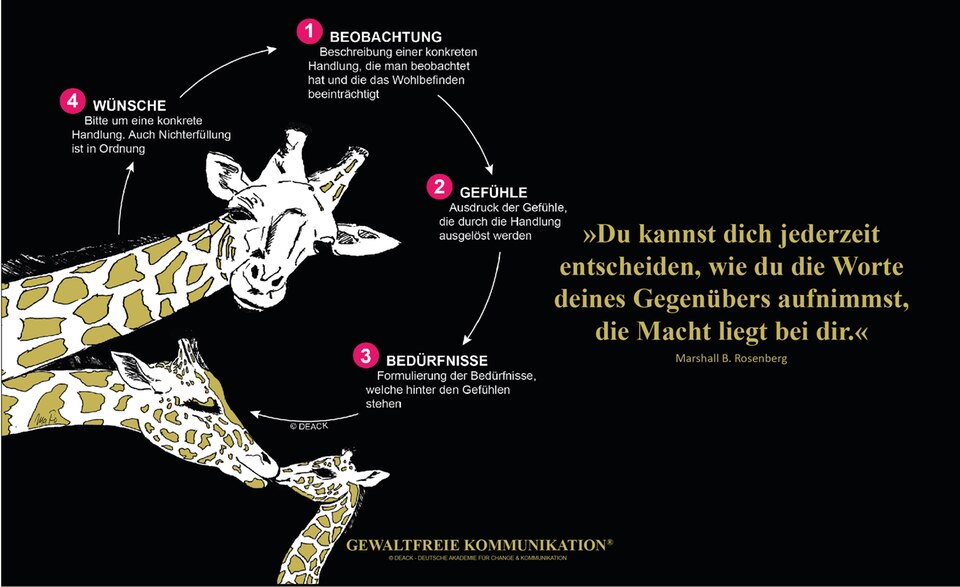

Mit der Sprache des Friedens setzte sich der US-amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg intensiv auseinander und entwickelte ein Handlungskonzept der Gewaltfreien Kommunikation (GFK). Im Zentrum der Überlegungen von Rosenberg steht der Vertrauensgewinn durch wertschätzende Kommunikation. Andere Menschen sollen nicht manipuliert oder zu bestimmten Handlungen bewegt werden, sondern einen gemeinsamen Ansatz für kreative Lösungen finden, um ein einvernehmliches Zusammenleben zu ermöglichen.

Der Psychologe unterteilt die zwischenmenschliche Kommunikation in zwei Arten: die gewaltfreie und die lebensentfremdende. Rosenberg spricht in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten Giraffensprache und der Wolfssprache. Für ihn symbolisiert die Giraffe mit ihrem langen Hals und dem großen Herzen die gewaltfreie Kommunikation. Um Probleme zu lösen ist es wichtig, wie eine Giraffe, den Blick von den Details abzuwenden und das ganze Thema von oben zu betrachten.

In der Gewaltfreien Kommunikation sagen Sie sich offen, was sie stört und schildern Ihre Sicht der Dinge sowie Ihre Bedürfnisse. Hören Sie gut zu und nehmen Sie auch die Bedürfnisse Ihres Gegenübers auf. Lassen Sie das Gehörte stehen und kommentieren Sie es nicht. Häufig sind die Differenzen noch gar nicht ausgesprochen worden. Das bedarf einer Offenheit für die jeweils andere Sichtweise. Voraussetzung ist, dass Sie die persönliche und emotionale Ebene einbeziehen. Der Satz „Jetzt bleiben wir sachlich“ stimmt so nicht, da es immer eine emotionale Ebene gibt, die beachtet werden sollte. Hierbei sollten Sie gegenüber der anderen Person eine positive Haltung einnehmen. Wenn Sie diese aufgeben und zum Angriff übergehen, wird sich Ihr Gegenüber wahrscheinlich wehren oder zurückziehen. Eine Lösung ist so nicht möglich. Erinnern Sie sich an die Vier Ohren von Friedemann Schulz von Thun und daran, dass Sie entscheiden, wie Sie die Worte Ihres Gegenübers aufnehmen. Die Kommunikation liegt in Ihren Händen. Konflikte frühzeitig zu erkennen, zu managen und zu lösen ist eine entscheidende Fähigkeit im Leben. Der Schwerpunkt liegt auf der Lösungskompetenz. Vermeiden Sie keine Konflikte, sondern lösen Sie diese.