Protestplakate hängen aus den Fenstern eines Wohnblocks in Berlin-Friedrichshain. „Nicht mit uns“ steht darauf, und „Mieteraktion gegen Spekulation“. Ende vergangenen Jahres hatte der Immobilienkonzern Predac beschlossen, mehrere Wohnblöcke in der Karl-Marx-Allee zu verkaufen. Die Deutsche Wohnen, ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, bot sich als Käufer für die 680 Wohneinheiten an – zum Unmut der Mieter. Die haben nämlich seitdem Angst, dass die Deutsche Wohnen die Einheiten modernisieren und damit die Mieten in die Höhe treiben will. Viele Bewohner könnten sich die Wohnungen dann wohl nicht mehr leisten.

Um sich zu wehren, haben die Mieter die Bürgerinitiative „Spekulation bekämpfen – Deutsche Wohnen & Co enteignen“ ins Leben gerufen. Die hat eine ganz eigene Lösung für das Problem mit den hohen Mieten gefunden: Der Staat soll Wohnungsgesellschaften enteignen, die mehr als 3000 Immobilien besitzen. Davon wäre nicht nur die Deutsche Wohnen mit ihren 115.000 Wohnungen in Berlin betroffen. Auch andere Großvermieter wie Vonovia oder TAG Immobilien müssten ihre Objekte dann per Gesetz gegen eine Entschädigung an den Staat abtreten. Dabei beruft sich die Initiative auf den Paragrafen 15 des Grundgesetzes. Der besagt, dass Grund und Boden zum Zweck der Vergesellschaftung in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden können.

Mietpreise haben sich fast verdoppelt

In der Berliner Bevölkerung sind die Meinungen zu diesem Vorschlag geteilt. Eine knappe Mehrheit findet ihn gut, hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag der „Berliner Zeitung“ ergeben. Der amtierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wiederum sprach sich jüngst gegen die Enteignung großer Wohnungsgesellschaften aus. „Diskussionen wie diese helfen den Mieterinnen und Mietern jetzt überhaupt nicht“, kritisierte er in einem Interview. In der rot-rot-grünen Berliner Regierung haben sich zwei Lager gebildet: Die Linke unterstützt die Initiative, SPD und Grünen sind uneins.

Die Befürworter sehen die Verstaatlichung von Wohnungen als eine Art Notwehr gegen die Wohnungsnot. Die Mietpreise in Berlin haben sich in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt. Viele Berliner werfen börsennotierten Immobilienunternehmen wie der Deutschen Wohnen vor, zu dieser Entwicklung beizutragen. „Die Menschen können sich ihre Miete oft nur deshalb noch leisten, weil die Mieten im vorhandenen Bestand noch deutlich günstiger sind“, sagt Carola Bluhm, Fraktionsvorsitzende der Linken. „Doch bei jeder Neuvermietung und mit jeder Modernisierung versuchen gerade die privaten Wohnungskonzerne im Sinne ihrer Aktionäre den Abstand zu den Neubaumieten zu verkürzen.“

Wir müssen bauen, bauen, bauen – und das Land muss die dafür notwendigen Flächen zur Verfügung stellen

Andreas Mattner

Gegner der Initiative lehnen staatliche Eingriffe ins Privateigentum ab und wollen der Wohnraum-Knappheit entgegensteuern, indem sie den Wohnungsbau fördern. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) glaubt nicht, dass es überhaupt verfassungsrechtlich zulässig wäre, Immobiliengesellschaften zu enteignen. Die Vergesellschaftung von Wohnungen sei der allerletzte Schritt gegen die Wohnungsnot und setze voraus, dass zuvor genug in Neubauten investiert worden sei.

Die Immobilienlobby zeigt sich erwartungsgemäß empört und fordert die Stadt dazu auf, bessere Bedingungen für Neubauten zu schaffen. „Wir müssen bauen, bauen, bauen – und das Land muss die dafür notwendigen Flächen zur Verfügung stellen“, sagt Andreas Mattner, Chef des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA). Als fraglich gilt auch, ob sich Berlin die geschätzt 200.000 betroffenen Wohnungen überhaupt leisten könnte. Die Bundeshauptstadt sitzt auf rund 60 Mrd. Euro Schulden. Die Enteignungen würden die Kasse um eine weitere zweistellige Milliardensumme leeren, schätzen Beobachter.

Die Initiative „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ will nun in zwei Etappen einen Gesetzesantrag auf den Weg bringen. Ab dem 6. April sammeln ihre Mitglieder Unterschriften für ein Volksbegehren. 20.000 Unterzeichner benötigen sie, dann muss der Senat entscheiden, ob er sich mit dem Thema befasst. Lehnt er ab, könnten die Bürger im nächsten Schritt einen Volksentscheid verlangen. Der Berliner Mieterverein (BMV) hat bereits angekündigt, die Initiative zu unterstützen. Geschäftsführer Reiner Wild hat 170.000 BMV-Mitglieder dazu aufzurufen, die Petition zu unterschreiben.

Das sind die Städte mit dem höchsten Mietpreisniveau weltweit

Die 10 Städte mit den höchsten Mieten weltweit

Singapur eröffnet wie im Vorjahr die Top 10 der Städte mit den höchsten Mieten. Zwar verteuerten sich die durchschnittlichen Wohnpreise in dem südostasiatischen Stadtstaat um fünf Prozent auf aktuell 1974 Dollar. Das reicht im „Mapping the World's Prices 2018“-Index aber gerade einmal dafür, im weltweiten Vergleich nicht an Boden zu verlieren. Im Vergleich zu New York City ist das Wohnen in Singapur aber immer noch vergleichsweise erschwinglich. Die Durchschnittswohnung kostet hier 69 Prozent des Äquivalents in New York.

Mieter in Dublin brauchen starke Nerven – und tiefe Taschen. Das Mietniveau ist laut dem DB-Index binnen eines Jahres um erschreckende 21 Prozent gestiegen. Ein durchschnittliches Drei-Zimmer-Apartment in der irischen Hauptstadt kostet demnach aktuell 2048 Euro. Das sind über 400 Euro mehr als noch 2014. Die Nachfrage bestimmt den Preis. Dublin ist dank seiner Steuerpolitik EU-Zentrale von US-Tech-Konzernen wie Apple und Yahoo. Die Stadt stieg in dem Mietindex um vier Plätze.

Mieter in Sydney dürfen hingegen etwas durchatmen. Die Miete verringerte sich um vier Prozent auf nun 2052 Dollar. 2016 lag der Durchschnittspreis für die Modellwohnung noch bei 2440 Dollar. Allerdings hatte sich da die Miete binnen eines Jahres um über 500 Dollar pro Monat erhöht.

In Boston gingen die Mietpreise ebenfalls leicht zurück. Eine Drei-Zimmer-Wohnung im mittleren Preissegment kostet in der Universitätsstadt laut dem DB-Index 2164 Dollar. Das sind drei Prozent weniger als 2017. In den vergangenen drei Jahren sind die Mieten sogar um acht Prozent gesunken. Eine Wohnung in Boston kostet 76 Prozent einer vergleichbaren Unterkunft in New York.

Zürich ist der größte Finanzplatz der Schweiz. Wer hier Präsenz zeigen will, muss Lebenshaltungskosten zahlen, die zu den höchsten der Welt gehören. Bei der Miete aber verzeichnete die Analyse der Deutschen Bank einen deutlichen Rückgang. Der monatliche Wohnungspreis verringerte sich um sieben Prozent auf 2337 Dollar. 2014 hatte die Durchschnittsmiete noch bei 3000 Dollar gelegen.

Der bevorstehende Brexit und die damit verbundene Unsicherheit lässt die Preise in London sinken. Das gilt auch für die Mieten. Minus acht Prozent verzeichnet der „Mapping the World's Prices 2018“-Index. Demnach kostet das durchschnittliche Drei-Zimmer-Apartment in der britischen Hauptstadt aktuell 2410 Dollar. Noch vor drei Jahren waren es 2898 Dollar, ein Minus von 17 Prozent. London verschlechterte sich in dem Mietranking um einen Platz.

Zwei Plätze nach oben ging es hingegen für Paris. Das Mietniveau liegt bereits bei 87 Prozent der Preise in New York. 2483 Dollar werden aktuell in der französischen Hauptstadt für ein Drei-Zimmer-Apartment verlangt. Das sind acht Prozent mehr als 2018 und 15 Prozent mehr als vor drei Jahren.

Die Mietpreise in New York stagnieren. Im Drei-Jahres-Vergleich verzeichnet der DB-Index keine Veränderung. Im Vergleich zu 2017 sanken die Mieten leicht um zwei Prozent. Das ändert aber kaum etwas an der Tatsache, dass Wohnen in der inoffiziellen Hauptstadt der Welt ein Luxus ist. 2854 Dollar kostet hier eine durchschnittliche Wohnung mit zwei Schlafzimmern. In den USA geht es aber noch teurer.

Für alteingesessene Einwohner ist die Nähe San Franciscos zum Silicon Valley mittlerweile ein Fluch. Immer weniger Menschen können sich die Mietpreise leisten. Der DB-Index verzeichnete erneut ein Plus, dieses Mal in Höhe von sechs Prozent. 3664 Dollar müssen Mieter für eine Drei-Zimmer-Wohnung im mittleren Preissegment monatlich hinblättern. Das sind 128 Prozent mehr als in New York und rund doppelt so viel wie in Dubai oder Tokio. Dennoch rutschte San Francisco von Platz eins des Rankings ab.

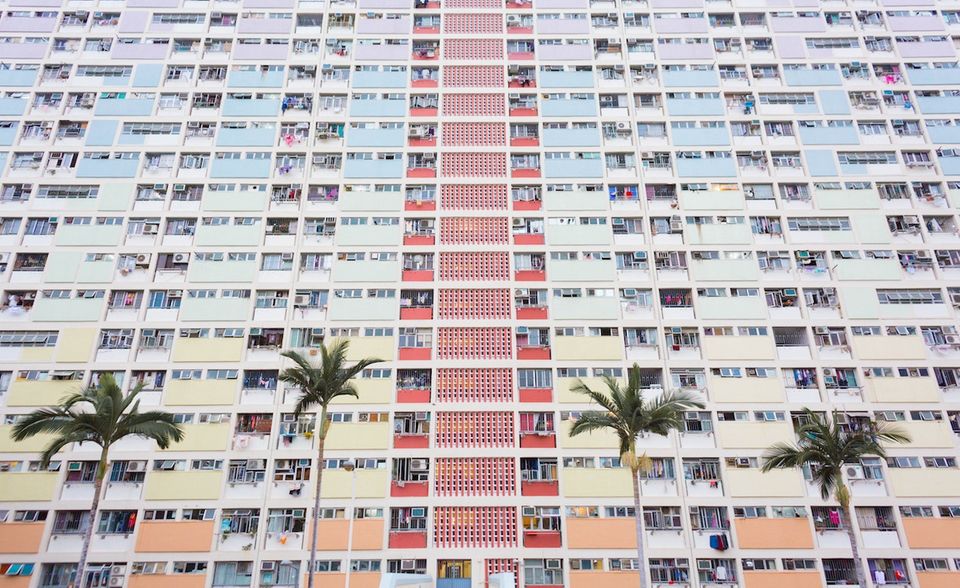

Hongkong ist der teuerste Wohnungsmarkt der Welt. 2014 zahlten Mieter in der ehemaligen Kronkolonie noch durchschnittlich 3077 Dollar für ihre Wohnung. 2018 sind die Mietpreise bei 3737 Dollar angelangt. Sie verteuerten sich seit 2017 um 15 Prozent. Im Jahr davor lag das Plus bei 18 Prozent. Eine Wohnung in Hongkong ist fast ein Drittel teurer als in New York. Für die Monatsmiete bekäme man in Kopenhagen oder Amsterdam zwei Wohnungen. Für gleich drei Wohnungen würde es in Berlin, Wien und Edinburgh reichen.