Lange blieb der Wert der Erz-Reste in der Steppe Südafrikas unerkannt. Aus dem Abraum der Mine Steenkampskraal könnten sie sofort weiterverarbeitet werden – theoretisch. 30 Jahre lang wurde Thorium abgebaut, bis in die 1990er-Jahre. Thorium ist im gleichen Erz zu finden wie seltene Erden. In der Mine und darunter schlummert also erhebliches Potenzial, vier der für Hochleistungsmagnete am stärksten nachgefragten seltenen Erden sind dort zu finden: Neodym, Praseodym, Terbium und Dysprosium. Tatsächlich ist die Mine unweit von Kapstadt seit Kurzem wieder in Betrieb. Ausgerechnet ein deutsches Unternehmen könnte ihre Zukunft maßgeblich prägen – und die Rohstoffstrategie Deutschlands entscheidend voranbringen.

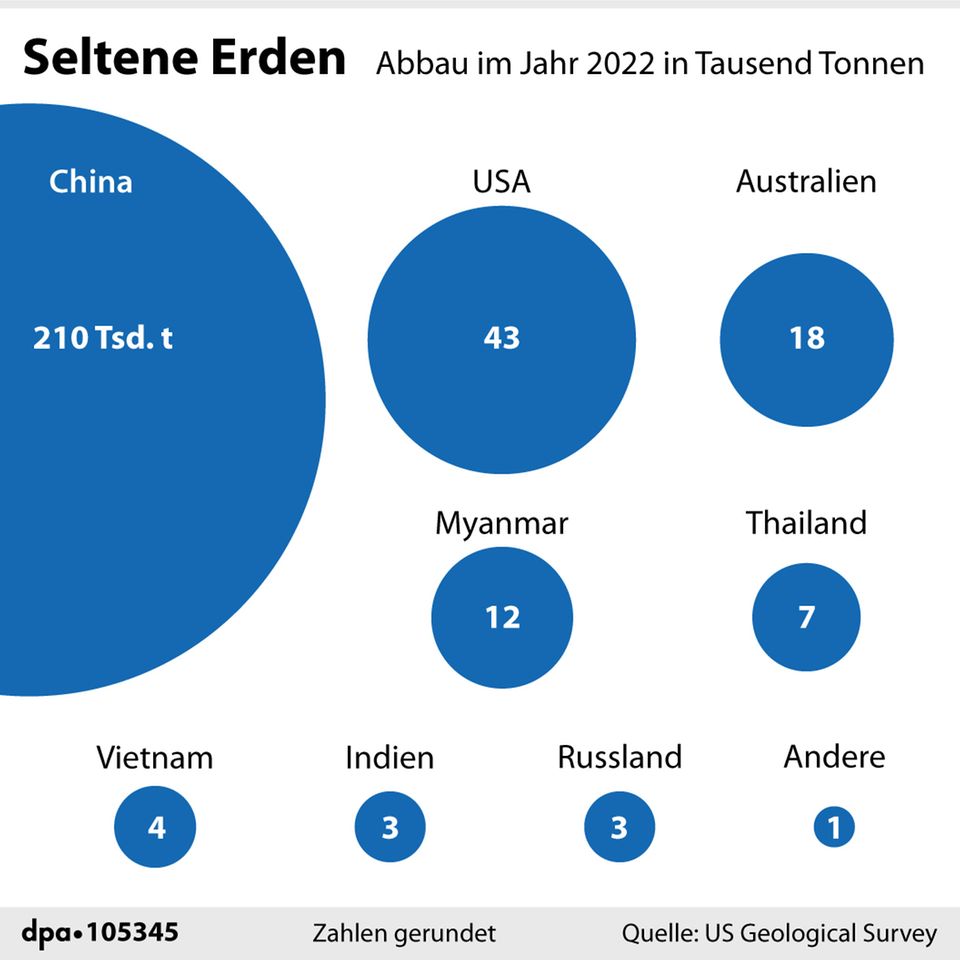

Ob solche Monazit-Erze in Südafrika, heimische Lithiumvorkommen am Oberrheingraben oder Mangan-Ressourcen in Chile: Die EU-Liste sogenannter strategisch „kritisch“ eingestufter Rohstoffe ist lang. Sie umfasst 34 Posten, bei denen vor allem auch Deutschlands Importabhängigkeit als teils alarmierend gilt. Dabei werden sie beispielsweise gebraucht für die Energie- und Verkehrswende oder im Bau und in der Landwirtschaft. Bei vielen dieser Rohstoffe dominiert China den Handel. Weltweit ist der Wettlauf angesichts einer vorhergesagten steigenden Nachfrage in Anwendungsgebieten wie grüner Energie in vollem Gang.

Vor diesem Hintergrund will die Bundesregierung den Unternehmen am Industriestandort Deutschland nun bei der Versorgungssicherheit helfen: Ein Rohstoffonds als neues Instrument zur Diversifizierung von Lieferquellen ist angekündigt – und nahm sogar die Hürde in den umkämpften Haushalt 2024. Die KfW soll nach Berichten bis 2028 rund 1 Mrd. Euro an Eigenkapital für strategische Rohstoffprojekte bereitstellen. Erstmals soll der Förderfonds auch den direkten Einstieg in den Bergbau ermöglichen. Doch er lässt – zwei Jahre nach der Ankündigung in einem Eckpunktepapier der Ampelkoalition – auf sich warten. Die KfW-Bankengruppe sagt auf Nachfrage, sie sei mit der Regierung im Austausch, welchen Beitrag sie zur Rohstoffsicherung leisten könne. „Eine konkrete Struktur gibt es hierzu noch nicht.“

Das federführende Wirtschaftsministerium bleibt eine Antwort schuldig. Dabei weiß man dort um das Tempo, das notwendig wäre, um sich im globalen Wettbewerb begehrte Rohstoffe zu sichern. Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) spricht selbst von einem Rennen. Auch die EU will im Rahmen des „Critical Raw Materials Act“ schnellere Genehmigungsverfahren für die Verarbeitung und das Recycling sowie neue Finanzierungstöpfe ermöglichen. Europa soll ab 2030 von jedem strategisch wichtigen Rohstoff maximal 70 Prozent des Jahresbedarfs aus nur einem Drittstaat beziehen. In den USA werden im Rahmen des „Inflation Reduction Act“ Kreditgarantien in Milliardenhöhe auch für Projekte mit Bezug zu kritischen Mineralien vergeben.

Frankreich und Italien haben solche Rohstofffonds

In dem Update der deutschen Rohstoffpolitik thematisierte das Eckpunktepapier auch „Angebotskonzentration der Bergwerksförderung und der Raffinadeproduktion“ sowie „kritisch-relevante Lieferketten“, die mit Unternehmen zusammen analysiert und „Engpasssituationen identifiziert“ werden sollten. Politisch flankierend soll ein Rohstofffonds, wie er in Frankreich und Italien – dort jeweils mit je 2 Mrd. Euro ausgestattet – bereits existiert, „frühe Investitionen deutscher Unternehmen befördern“. „Wir wollen die Erhöhung der Kapazitäten für Gewinnung, Weiterverarbeitung, Recycling gezielt unterstützen“, so Brantner 2022, „unter anderem durch einen public-private Rohstoff-Fonds“.

Die Grünen-Politikerin reist für die Ampel um den Erdball, um Rohstoffpartnerschaften zu schmieden. „It’s a race“, beschreibt sie die internationalen Begehrlichkeiten nach Rohstoffen, verweist dabei aber auch auf eine enge Koordination etwa mit den USA, Kanada, Frankreich, Italien und Australien, mit denen man Wissen über „neu hochkommende Projekte“, Investoren, Technologien und Abnehmer teile. Dieses Rennen „kann man nur gemeinsam spielen, geschweige denn gewinnen“.

Auch staatliche Beteiligungen hat Brantner schon angedeutet: „Deutschland hatte einmal eine Preussag“ – ein früherer Mischonzern mit Wurzeln in der Bergwerkindustrie, „das ist heute Tui“. Das sage viel über Deutschlands Position im Wettbewerb um Rohstoffe aus. Es gebe hier zu wenig Akteure in diesem Geschäft, sagte sie in einem Podcast. Keiner der drei großen verbliebenen Firmen – Kupferproduzent Aurubis, K+S für kali- und magnesiumhaltige Produkte und die Heraeus-Holding für Edel- und Spezialmetalle – käme an Bergbauriesen wie Glencore, Rio Tinto, Anglo American oder chinesische Akteure heran. Zugleich, das habe sie in Japan gesehen, müsse man angesichts 20-jähriger Investitionszyklen im Rohstoffbereich „jetzt anfangen“, um später lukrativ zu sein.

Japanisches Vorbild

In Japan hat seit langer Zeit die staatliche Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) die Sicherung von Lieferketten und Vorräten im Blick. Sie geht auf eine 1963 gegründete Finanzagentur zurück, die Metall- und Bergbauindustrie stärken sollte, und unterstützt seit Jahren bei Explorationsprojekten, stellt Kredite, Garantien und Beteiligungskapital für Rohstoffunternehmen bereit. Auch in die Lagerung von Rohstoffen wird investiert. Laut Internationaler Energieagentur IEA kann JOGMEC Unterstützung in Milliarden-Dollar-Größenordnungen anbieten. Überdies hat der Geldgeber konkrete Fünf-Jahres-Ziele.

Wie die Agentur Reuters im Januar schrieb, sollen japanische Unternehmen bei Beteiligungen zur Gewinnung seltener Metalle wie Lithium, Nickel oder seltene Erden unterstützt werden, um Konzessionen über jährlich 107.000 Tonnen zu erlangen. Für Kupfer sei das Ziel 40.000 Tonnen jährlich. Mit dem saudischen Investmentfonds Manara Minerals schloss JOGMEC eine Kooperation zur Koordinierung von Invesitionen für strategische Mineralien. Partnerschaften sind mit 25 Rohstoffländern, darunter Chile, DR Kongo und Katar geplant. JOGMEC kümmert sich heute auch um Versorgungssicherheit mit Flüssiggas (LNG) und neuerdings mit Wasserstoff.

Welche Unternehmen kommen für deutschen Fonds infrage?

Ein Unternehmen, das schon den Finger hebt als Kandidat für einen deutschen Staatsfonds, ist die Metallhandelsgesellschaft Noble Elements. Sie handelt international mit seltenen Erden. Noble steht nach eigenen Angaben kurz davor, Projektleiterin für die Finanzierung der wiederbelebten Thorium-Mine in Südafrika zu werden: mit dem Auftrag 100 Mio. Euro für den Auf- und Ausbau einzuwerben.

„Im Gegenzug erhält Europa Liefergarantien, die Industrie muss Abnahmezusagen machen, und die KfW stellt die Finanzierung sicher“, beschreibt Geschäftsführer Andreas Kroll „ein Dreieck, was wir jetzt zum Schließen bringen müssen“. Interesse gebe es weltweit, aber die Mine könne seltene Erden mit Schwerpunkt Europa produzieren. „Das ist jetzt ein Geschwindigkeitsthema.“ In drei bis vier Jahren könnten „für eine Dekade genügend seltene Erden für die wichtigsten Magnetmetalle geliefert werden, die deutsche und europäische Abnehmer wie die Automobil- und Zulieferindustrie brauchen“.

Die Einrichtung eines Beteiligungsfonds ist aus der Sicht von Noble überfällig, damit eine Mine auch mal schlechte Zeiten überstehen könne. Angesichts der strategischen Bedeutung seltener Erden für die europäischen Schlüssel- und Verteidigungsindustrien dürfe die Wirtschaftlichkeit allein nicht die entscheidende Rolle spielen. Wenn der Bund für ein Projekt Abnahmegarantien verlange, was sich laut Kroll abzeichnet, sollten Liefergarantien auch im besten Fall auf der Grundlage staatlich garantierter Mindespreise erfolgen. „Sollten die Weltmarktpreise dann durch etwaige Markteingriffe unter die Rentabilitätsgrenze sinken“, so Kroll, „ist damit das Überleben von Projekten außerhalb Chinas gewährleistet und die Versorgungssicherheit für Deutschland und Europa weiterhin gegeben“.

Regelwerk liefern

Um mit Industriekunden Abnahmegarantien zu verhandeln und vorzubereiten, wäre es für Noble hilfreich, das Regelwerk des neuen Fonds zu kennen. „Was ist zuerst da? Die Henne oder das Ei?“, fragt sich Kroll, ob er Unterschriften bekommt, bevor die Finanzierung steht. Realistisch betrachtet geht er davon aus, erst Anfang 2025 mit ersten Fördergeldern rechnen zu können. Bis dahin plant er eine Zwischenfinanzierung.

Doch auch in der Zivilgesellschaft wartet man ungeduldig darauf, wie der geplante Staatsfonds aussehen soll. So plädiert die Organisation Powershift, ein kritischer Begleiter der Berliner Rohstoffpolitik, für höchstmögliche und frühzeitige Transparenz bei der Vergabe von Mitteln. Gerade im Bergbau seien vergleichbare Prozesse, wie bei Garantien gegen Zahlungsausfälle für finanzierende Banken, häufig undurchsichtig gewesen, sagt Hannah Pilgrim, Koordinatorin für das Bündnis AK Rohstoffe. „Ökologische und Menschenrechtsstandards waren nicht zu Ende gedacht, und es kam in der Folge zu Verstößen.“

Wie das Vergabeverfahren ausgestaltet werde, sei noch komplett unklar, stellt auch Pilgrim fest. Wer entscheide, wer werde konsultiert, gibt es eine parlamentarische Kontrolle? Welche Rohstoffe sollen wo mit welcher Priorität im In- oder Ausland über einen Fonds gesichert werden? Wenn der Staat aktiver werde, so Pilgrim, müsse die Regierung auch die Beachtung von Menschenrechten, indigenen Rechten und Umweltstandards (ESG) sicherstellen. Daher müsse ein Fondsmanagement ausreichend Mittel bekommen, die Einhaltung von Sorgfaltspflichten zu überprüfen – von der Finanzierungszusage über die Projektlaufzeiten.

In einem Erwartungspapier, das der Arbeitskreis Rohstoffe Ende 2023 dem Wirtschaftsministerium übergab, mahnt das Nichtregierungs-Bündnis außerdem an, ein Fonds zum Abbau von Abhängigkeiten von einzelnen Lieferländern müsse auch verstärkt die Kreislaufwirtschaft fördern – und mehr als die Hälfte der Mittel in Sekundärrohstoffe stecken. Zudem müsse auf lokale Verarbeitung, Wertschöpfung und die Schaffung von Arbeitsplätzen geachtet werden. Im Dienste von Transparenz und demokratischer Kontrolle wird ein Beirat empfohlen, in dem auch Gewerkschaften sowie Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen Mitsprache haben. Der Beirat sollte Investitionen mit beurteilen und die Einhaltung von Vergabekriterien mit überwachen.

ESG-konforme Kriterien

Nach den Worten von Staatssekretärin Brantner will Deutschland „beweisen, dass umweltschonender, klimaneutraler und sozialverträglicher Bergbau und Weiterverarbeitung zusammen passen“. Das schrieb sie auf ihrer Website. ESG-Konformität will auch Noble in dem Projekt sicherstellen. „Die Einhaltung strenger ESG-Richtlinien wird bei der Vergabe der Gelder mit Sicherheit eine wichtige Rolle spielen.“ Entsprechend sei der Plan, die Seltenerd-Oxide mit einer Solaranlage in „grüner Herstellung“ zu fertigen. Das Trägererz muss im Abraum von dem seltenerdhaltigen Gestein getrennt und im nächsten Schritt eine Separationsanlage und Raffinerie durchlaufen. Auch das soll umweltverträglicher als bislang etwa in China geschehen. Oft kontaminieren radioaktive Abwässer die Böden.

Das Deutsche Geo-Forschungszentrum bezeichnet den Monazit-Erzkörper der Mine Steenkampskraal in Südafrika als einen der reichsten bisher weltweit entdeckten Vorkommen von Metallen der Seltenen Erden (REE). Das Phosphat ist die drittwichtigste Erzquelle für seltene Erden. Der Geschäfsführer bezifferte die erwartete Förderung von Monazit-Konzentrat vergangenen Oktober mit 5000 Tonnen pro Jahr.

In jedem Fall wären Kroll zufolge die Endprodukte aus Steenkampskraal früher verfügbar als aus dem zuletzt in Schweden unter der Stadt Kiruna gemeldeten größten Fund seltener Erden in Europa. „Wir führen derzeit einen stillen Rohstoffkrieg; das ist in der Öffentlichkeit so nicht bekannt“, mahnt der in Berlin ansässige Händler. „Aber Europa ist in diesem Konflikt bisher unbewaffnet und Deutschland steht nackt da.“ Es werde rasch eine Task Force gebraucht, die schnell für Planungssicherheit sorge – bestenfalls auf europäischer Ebene.