Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Soll heißen: Es dürfen nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen als eingespeichert werden. Doch auch über 2050 hinaus wird es Emissionen geben – vor allem in der Landwirtschaft, aber auch in einigen Industriebranchen oder im Verkehr. Ohne die systematische Abscheidung und Speicherung von CO₂ aus der Atmosphäre kann das Ziel also nicht erreicht werden.

Gegenwärtig sind in der EU rund 250 Millionen Tonnen CO₂ gespeichert – hauptsächlich in Wäldern. Die Summe soll gemäß LULUCF-Ziel bis 2030 auf 310 Millionen anwachsen. „Aber das ist gar nichts, verglichen mit dem, was wir bis 2050 erreichen müssen“, sagt Christian Holzleiter von der Generaldirektion Klima der EU-Kommission. „Wir erwarten bis zu 500 Millionen Tonnen Restemissionen. Wir müssen also die Senkleistung verdoppeln und das ist eine Herkulesaufgabe.“

Natürliche Senkleistung rückläufig

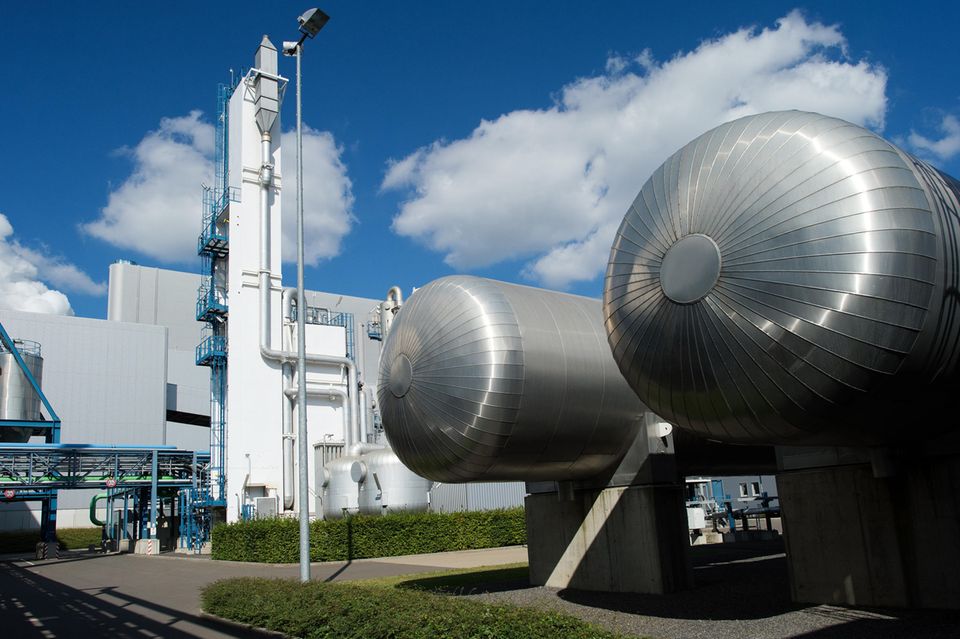

Die natürliche Speicherfähigkeit der Wälder nimmt allerdings aufgrund von Dürren, Extremwetter, Schädlingen und der wachsenden Nachfrage nach Holz kontinuierlich ab. Und technische Lösungen (Carbon Capture and Storage, CCS) sind viel zu teuer, weit von einer Marktreife und damit von einem flächendeckenden Einsatz entfernt.

Die Brüsseler Behörde setzt deshalb auf das Potenzial von Carbon Farming. So soll die CO₂-Speicherfähigkeit der landwirtschaftlichen Böden signifikant erhöht werden, hauptsächlich, indem mehr Humus aufgebaut wird. Beispielsweise durch Zwischenfruchtanbau, aber auch den Einsatz spezieller Maschinen bei der Aussaat, wodurch die Struktur des Bodens erhalten bleibt und die CO₂-Speicherung durch das Wurzelwerk über die Jahre steigt. Positive Nebeneffekte laut Kommission: Stärkung der Biodiversität, der Fruchtbarkeit der Böden sowie des Wasserhaushalts.

Carbon Farming sei ein Schlüssel zur Klimaneutralität bei der Nahrungsmittelproduktion, sagt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands. „Wir Landwirte sind in hohem Maße bereit, im Sinne des Klimaschutzes, der Bodenfruchtbarkeit und der Anpassung an den Klimawandel zu wirtschaften.“

Finanziert werden soll das Ganze über einen Zertifikate-Handel. Einen freiwilligen globalen Markt dafür gibt es längst, denn CO₂-Kompensation und klimaneutrale Produkte liegen im Trend. Vor allem in den USA floriert das Geschäft, es gibt jedoch praktisch keine politischen Rahmenbedingungen. Ben Lilliston vom Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) spricht von einer „regelrechten Wildwest-Praxis“ bei der Zuteilung der Gelder.

Rechtsrahmen für Zertifizierung

Um das zu vermeiden und die CO₂-Entnahme in der EU quantifizieren und überwachen zu können, hat die Kommission einen Rechtsrahmen für die Zertifizierung auf den Weg gebracht. Norbert Lins (EVP), Vorsitzender des Agrarausschusses im EU-Parlament, begrüßt die Initiative. „Das wird ein guter Anreiz für die Landwirtschaft sein, mehr Kohlenstoffbindung zu erreichen“, sagt der Abgeordnete, der von einem „guten zusätzlichen Geschäftsmodell“ spricht.

Dem Kommissionsvorschlag zufolge kommt eine Zertifizierung grundsätzlich dann infrage, wenn vier Qualitätsrichtlinien erfüllt werden:

- Quantifizierung: Die Maßnahmen zur Erhöhung der CO₂-Speicherung im Boden müssen einen klar messbaren Effekt haben.

- Additionalität: Die Maßnahmen müssen über die bestehenden Verfahren und Vorgaben hinausgehen und eine zusätzliche Speicherung ermöglich.

- Langfristigkeit: Die Zertifikate sind an langfristige Verträge geknüpft, um eine möglichst dauerhafte Speicherung zu gewährleisten.

- Nachhaltigkeit: Die Maßnahmen müssen Co-Benefits erbringen, etwa für Wasserqualität oder Artenvielfalt.

„Noch stehen wir ganz am Anfang. Es ist noch viel Forschung nötig, um zu verstehen, wie genau die Speicherung in unterschiedlichen Böden in unterschiedlichen Regionen bei verschiedenen Methoden funktioniert“, sagt Holzleiter. „Und vor allem brauchen wir Instrumente für das Monitoring.“ Der Kommissionsvorschlag sei nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Legislativ-Paket zur CO₂-Entnahme.

Umfassendes Legislativ-Paket

Weitere Schritte folgen im März mit der Vorstellung der „Green-Claims-Richtlinie“ zur Umweltverträglichkeit von Produkten sowie im Sommer mit einem delegierten Rechtsakt, der festlegen soll, nach welchen Kriterien ein Unternehmen in seiner Berichterstattung CO₂-Neutralität beanspruchen kann.

„Und spätestens für unsere 2040-Ziele müssen wir festlegen, für wie viel CO₂-Speicherung wir Anreize schaffen wollen und wie genau“, so Holzleiter. Daneben müsse das System mit dem bestehenden Zertifikate-Handel für Emissionsrechte (ETS) in Einklang gebracht werden.

Axel Don vom Thünen Institut für Agrarklimaschutz warnt vor einer Überschätzung des Potenzials von Carbon Farming. So sei in Deutschland durch die Anwendung entsprechender Methoden eine zusätzliche CO₂-Speicherung in landwirtschaftlich genutzten Böden von maximal sechs Millionen Tonnen realistisch. Demgegenüber stünden mehr als 100 Millionen Tonnen an Treibhausgasemissionen, die der Landwirtschaft zugeschrieben würden, sagte der Wissenschaftler. In anderen Ländern sei es ähnlich: „Wir arbeiten europaweit mit vielen Partnern zusammen und erste Ergebnisse zeigen, dass sich durch Carbon Farming nicht mehr als zehn Prozent der landwirtschaftlichen Emissionen der EU kompensieren lassen“, sagt Don.

Gefahr des Greenwashings

Daneben sei die Gefahr des Greenwashings hoch. So sei es sehr einfach, beispielsweise durch eine Konzentration des Einsatzes organischer Düngemittel, die CO₂-Speicherung auf einem bestimmten Feld deutlich zu erhöhen, während sie an anderer Stelle abnehme, erklärt Don. Kohlenstoff würde so lediglich verlagert und eine Senkleistung bilanziert, die es faktisch gar nicht gebe.

Außerdem würden die Ackerböden in der EU infolge schädlicher Bewirtschaftung zunehmend von Treibhausgas-Speichern zu Emittenten. Aus diesem Grund seien nachhaltigere Methoden inklusive der Anreicherung von Kohlenstoff tatsächlich unerlässlich. Doch selbst wenn das gesamte Potenzial von Carbon Farming ausgeschöpft würde, könne so höchstens der Negativ-Trend ausgeglichen werden.

Heißt im Umkehrschluss: Wenn diese CO₂-Speicherung zertifiziert und damit bilanziert wird, könnte sie fälschlicherweise als Negativ-Emissionen auf die Klimaziele angerechnet werden, obwohl sie in Wirklichkeit lediglich der Vermeidung höherer Treibhausgasausstöße dient.

Dazu kommt die nur schwer zu garantierende Dauerhaftigkeit. Schließlich sollte die zertifizierte Menge CO₂ nicht nur für zehn oder 20 Jahre, sondern bestenfalls für immer gebunden werden. Der gespeicherte Kohlenstoff kann jedoch durch Beendigung der humusaufbauenden Bewirtschaftung oder auch durch äußere Einflüsse wie den Klimawandel schnell wieder freigesetzt werden. Die dafür nötige flächendeckende Kontrolle gilt als kaum umsetzbar.

All das könnte dazu führen, dass erheblich mehr Zertifikate veräußert, als tatsächliche Negativ-Emissionen erbracht werden. Klimaneutralität bestünde dann nur auf dem Papier.