Was ist CCS und warum ist es wichtig?

CCS steht für Carbon Capture and Storage und ist eine Technologie, mit der CO2 unterirdisch gespeichert wird und nicht in die Atmosphäre gelangt. Dabei wird das CO2 zuerst dort abgefangen, wo es entsteht, zum Beispiel bei der Zementproduktion. Dafür gibt es mehrere Verfahren:

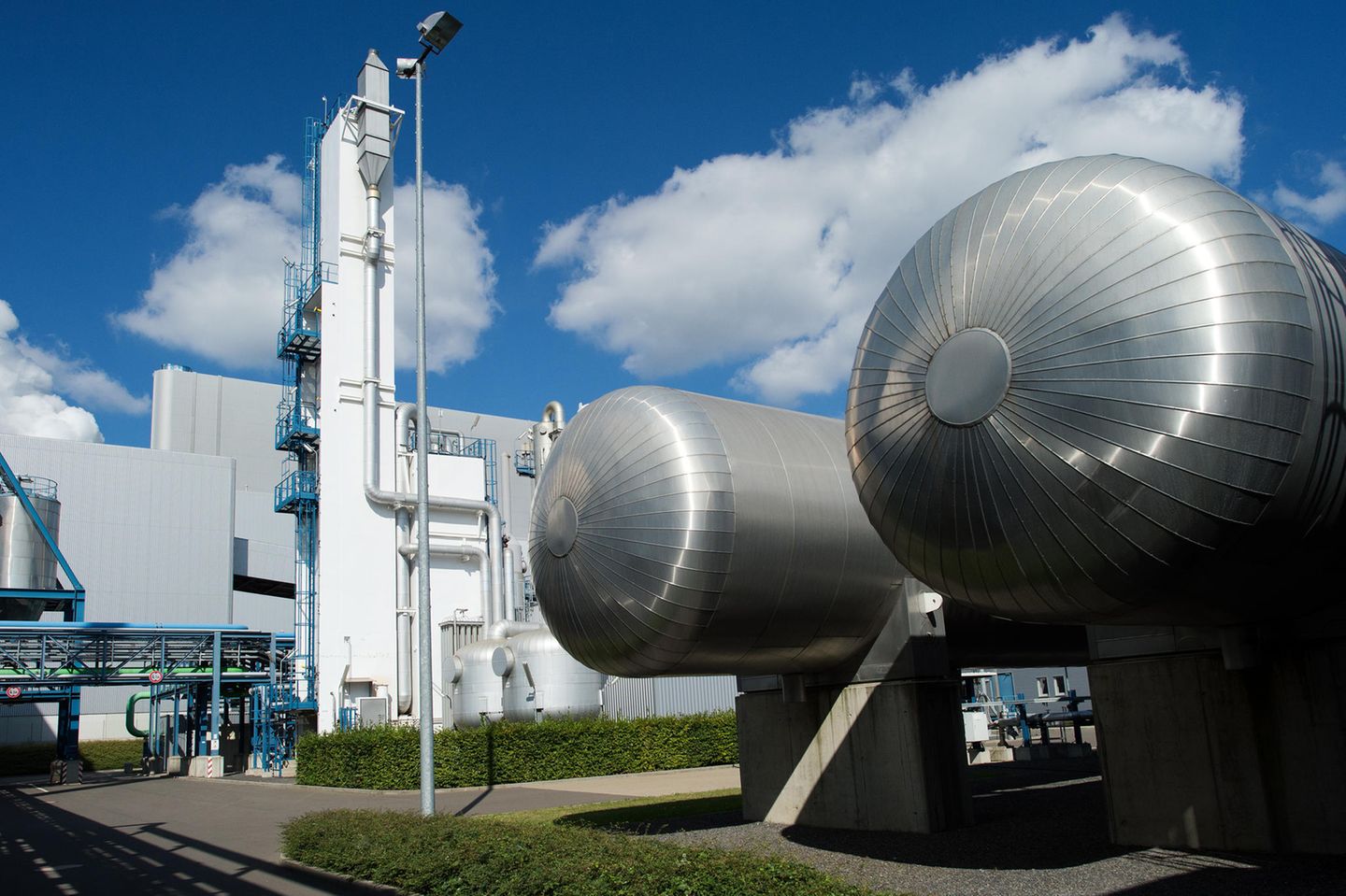

Eine Methode ist die sogenannte Aminwäsche, die seit langem in der Öl- und Gasindustrie genutzt wird. Das Kohlendioxid wird dabei mittels Chemikalien von anderen Abgasen getrennt und mit einer Spezialflüssigkeit verbunden. Diese Flüssigkeit wird erhitzt, bis das Gas in reiner Form übrigbleibt. Nun folgt der Transport, für den das Kohlendioxid unter Druck und Abkühlung verdichtet und verflüssigt wird. In diesem Zustand wird es an seine abschließende Lagerstätte transportiert – beispielsweise in einem ausgebeuteten Gasfeld.

CCS soll nach dem Willen seiner Verfechter vor allem da zum Einsatz kommen, wo sich CO2-Emissionen auch künftig nicht vermeiden lassen – in der Chemieindustrie oder bei der Stahl- und Zementproduktion. Das Ziel, klimaneutral zu werden, lässt sich in dieser Perspektive nur mit CCS erreichen.

Darüber hinaus gibt es den Ansatz, mithilfe des CCS-Verfahrens CO2 auch unabhängig von Fabriken aus der Luft zu filtern. In kleinem Umfang ist es damit bereits möglich, schon entstandene Emissionen rückgängig zu machen und das CO2 anschließend zu speichern.

Was sind Chancen und Risiken von CCS?

Die Akademie der Technikwissenschaften (Acatech) kam 2018 zu dem Schluss, mit CCS könnten „vergleichsweise große Mengen CO2 dauerhaft in tiefe Untergrundschichten der Erde verbracht werden“. Es gebe zudem bereits „langjährige Erfahrungen in der sicheren CO2-Speicherung“. Als potenzielle Lagerstätten listet Acatech Großbritannien, Dänemark und die Niederlande auf, auch in Deutschland kämen mehrere Orte infrage.

Gerade hierzulande spricht aber noch der hohe Energiebedarf gegen den Einsatz der Technologie. Für die Abscheidung, den Transport und die Speicherung des Kohlendioxids wird viel Strom benötigt, der natürlich aus klimafreundlichen Quellen stammen sollte.

Umweltverbände warnen vor einer möglichen Zerstörung von Ökosystemen und der Gefahr von Lecks, aus denen das für Mensch und Umwelt gefährliche Gas CO2 austreten könnte. Eine weitere Sorge, die etwa der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) äußert, ist, dass die Industrie das CCS-Verfahren als Ausrede benutzen könnte, um ihren CO2-Ausstoß nicht reduzieren zu müssen.

Wo stehen wir in Deutschland?

Seit Jahren laufen in Deutschland CCS-Pilotprojekte. Forschung rund um die Technologie wird staatlich gefördert. Tatsächlich eingesetzt werden durfte das Verfahren aber bisher nicht. Der Grund dafür ist das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz aus dem Jahr 2012. Dieses begrenzt auch die Speichermenge und räumt den Bundesländern die Möglichkeit ein, die CO2-Speicherung in ihrem Land abzulehnen.

Ein vor Weihnachten 2022 präsentierter Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums empfiehlt jetzt aber den Rechtsrahmen anzupassen und eine Speicher-Infrastruktur aufzubauen. Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck hat deshalb für dieses Jahr ein entsprechendes neues Gesetz angekündigt.

Warum ist der Minister in Norwegen?

Norwegen hat als größter europäischer Gasförderer mehr Speicherkapazitäten für CO2 als alle anderen Länder in Europa. Gestein, in dem einst Gas eingeschlossen war, eignet sich nämlich auch am besten als Lagerstätte für Gas aus der Atmosphäre. Dazu hat Norwegen mit der Wasserkraft auch einen verlässlichen grünen Stromlieferanten und ist deswegen einer der Vorreiter beim Einsatz der CCS-Technologie. Gerade ist das Land dabei, eine Speicher-Infrastruktur aufzubauen.

Neben den Gesprächen über eine Wasserstoff-Pipeline will Habeck in der Stadt Brevik, südlich von Oslo, eine Zementfabrik mit CCS-Anlage besichtigen und sich weiter über die Technik informieren. Noch in diesem Jahr will sein Ministerium eine Carbon-Management-Strategie erarbeiten und klären, ob CO2 auch in Deutschland gespeichert werden kann.

Bisher wurde vor allem ein Abtransport des Gases nach Norwegen oder in die Niederlande diskutiert, wo das Verfahren ebenfalls verbreitet ist. Für Länder mit großen Speichermöglichkeiten kann CCS so zum Geschäftsmodell werden.

Wie sieht die Debatte in Deutschland aus?

Während der BUND und andere Umweltorganisationen die CCS-Projekte in Deutschland weiterhin für „gefährliche Luftschlösser“ halten, haben die Grünen ihre Meinung geändert. Auch sie waren lange gegen das umstrittene Verfahren, Robert Habeck inklusive.

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang informierte sich im vergangenen Sommer ebenfalls in Norwegen über CCS, äußerte sich wegen des Energieverbrauchs aber noch zurückhaltend. Als Partei in Regierungsverantwortung scheint aber auch den Grünen klarzuwerden, dass sich die Pariser Klimaziele ohne CO2-Speicherung nicht erreichen lassen.

Die FDP ist hingegen seit langem für das CCS-Verfahren und versuchte es schon vor über zehn Jahren mit der schwarz-gelben Koalition durchzusetzen. Nun spricht der klimapolitische Sprecher der FDP, Olaf in der Beek, von einer „schlichten Notwendigkeit“ und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger plädiert für eine schnelle Zulassung der Technologie in Deutschland.