Seit Monaten steht Wirecard in Verdacht der Bilanzmanipulation; erst vor kurzem gab es eine Razzia am Konzernsitz. Wirecard hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Ein Sondergutachten der Wirtschaftsprüfer von KPMG, das Ende April veröffentlicht wurde, konnte die Vorwürfe gegen den Dax-Konzern wegen mangelnder Einsicht in Firmendokumente nicht belegen – sie aber auch nicht widerlegen.

Die darauffolgende Untersuchung von EY sollte den Konzern entlasten, der im Herbst 2018 in den Dax aufgestiegen war. Das Testat für den Jahresbericht sollte für Klarheit sorgen, doch das Gegenteil war der Fall. Stattdessen ließ die Nachricht von der neuerlichen Verzögerung die Wiredcard-Aktie in den Keller rauschen.

Auch wenn der sich abzeichnende Skandal historisch erscheint: Auch vor Wirecard sorgten bereits einige Unternehmen mit finanziellen Unregelmäßigkeiten und dem Verdacht gefälschter Bilanzen für Schlagzeilen. Capital hat sechs Beispiele für Bilanzskandale zusammengetragen:

Sechs Firmen, sechs Bilanzskandale

Sechs große Bilanzskandale

Bis 2017 galt Steinhoff als die Nummer zwei der Möbel- und Haushaltswarenhändler gleich hinter Ikea, war bei Investoren beliebt und wurde als Aufstiegskandidat für den Dax gehandelt. Im August 2017 erschienen allerdings erste Berichte über mutmaßliche Bilanzfälschungen und Ermittlungen gegen den damaligen CEO Markus Jooste. Im Dezember ging es dann Schlag auf Schlag: Der Wirtschaftsprüfer Deloitte weigerte sich die Bilanz abzuzeichnen. Steinhoff zog die Geschäftsberichte von 2015 und 2016 zurück, räumte Unregelmäßigkeiten ein und gab den Rücktritt von Jooste bekannt. Binnen weniger Tage fiel die Steinhoff-Aktie um mehr als 90 Prozent. Schließlich wurde die Prüfgesellschaft PwC mit einer Untersuchung beauftragt. Im März 2019 gab sie erste Ergebnisse bekannt: Steinhoff hat demnach über Jahre hinweg Umsätze und Gewinne frisiert. Insgesamt gehe es um Transaktionen im Wert von 6,5 Mrd. Euro zwischen 2009 und 2017.

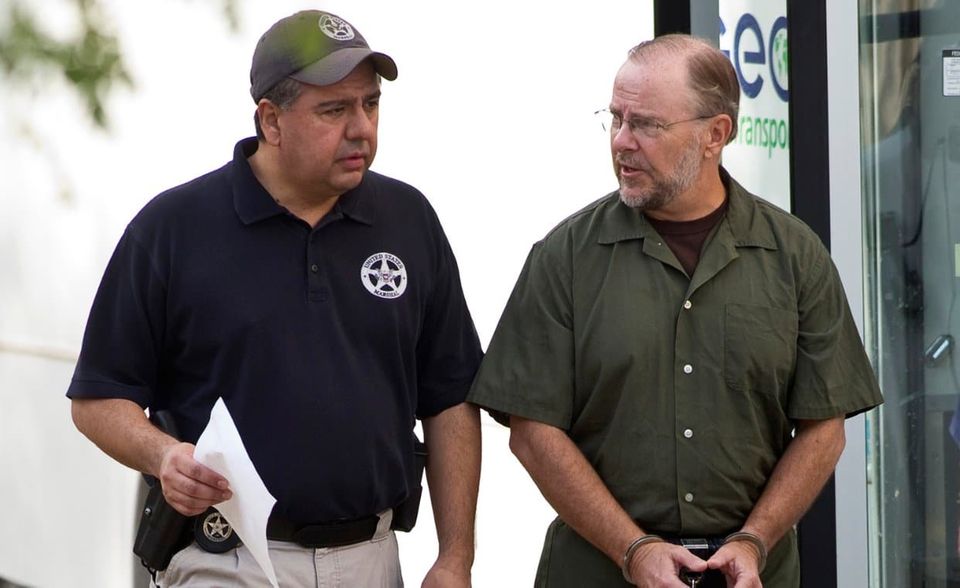

Schieder-Gründer und -Chef Rolf Demuth (Foto) galt lange als „Möbelkönig“. Sein Unternehmen stieg zwischenzeitlich zum größten Möbelbauer Europas auf, zählte auch Ikea zu seinen Kunden. Die Schieder Holding expandierte stark und hatte 2007 mehr als 41 Standorte mit rund 11.000 Mitarbeitern. Der Umsatz lag bei 1 Mrd. Euro. Im Mai 2007 trat eine neue Geschäftsführung an die Firmen-Spitze – und entdeckte Ungereimtheiten in den Bilanzen. Demuth und drei weitere Spitzenmanager wurden daraufhin im Juni festgenommen. 2010 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage wegen geschönter Bilanzen, überbewerteter Lagerbestände und falscher Zahlen, um die Notlage der Firma zu verschleiern und so das Unternehmen zu retten. Demuth wurde schließlich zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. 2013 durfte er nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Haftstrafe das Gefängnis verlassen.

Seit den 1990er-Jahren versteckte der japanische Optikspezialist Olympus Verluste im Wertpapiergeschäft hinter milliardenschweren Übernahmen. Aufgedeckt wurde der Bilanzbetrug in Höhe von umgerechnet 1,3 Mrd. Euro 2011 vom ehemaligen Vorstandschef Michael Woodford. Frisch befördert wurde er auf Ungereimtheiten in den Bilanzen aufmerksam. Aufklärungsversuche endeten mit seiner Entlassung im Oktober 2011. Woodford leitete daraufhin wichtige Firmendokumente an die Medien weiter. Im November machte Olympus den Bilanzbetrug schließlich öffentlich. Die Aktie verlor daraufhin um 29 Prozent. Eine unabhängige Kommission benannte später 19 ehemalige und amtierende Manager als Verantwortliche für den Betrug, darunter auch der ehemalige Konzernchef Tsuyoshi Kikukawa. Olympus verklagte die Führungskräfte. Kikukawa und fünf weitere Manager wurden 2017 zu Schadensersatz in Höhe von 529 Mio. US-Dollar verurteilt.

Ende 2001 ging der amerikanische Energiehandelsriese Enron überraschend pleite. Kurz zuvor hatte der Konzern von Gründer Kenneth Lay und CEO Jeffrey Skilling (Foto von 2013) noch verkündet, man wolle das größte Unternehmen der Welt werden. Stattdessen verloren tausende Mitarbeiter ihren Job – und Aktionäre, Banken und Pensionsfonds 60. Mrd. US-Dollar. Denn der Firmen-Erfolg existierte nur auf dem Papier: Über ein Geflecht von mehr als 2000 Partnerfirmen machte der Konzern jahrelang Geschäfte mit sich selbst. Die Einnahmen landeten in der Enron-Bilanz, die Schulden in den Bilanzen der Partner. 2004 sprach ein Gericht Skilling und Lay schuldig. 2013 reduzierte ein Gericht Skillings Haftstrafe um zehn auf 14 Jahre.

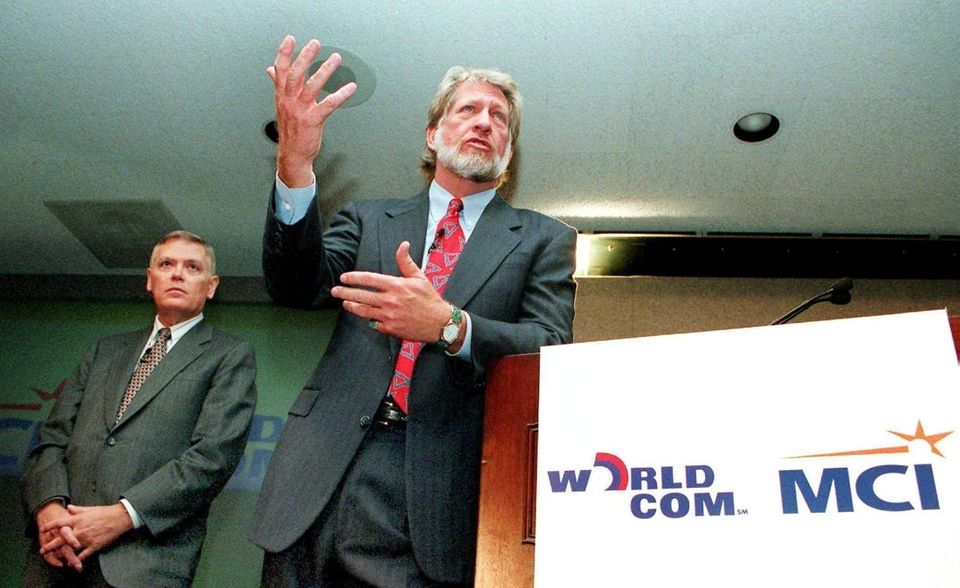

In den 1990er-Jahren machte sich Telekommunikationsriese Worldcom einen Namen als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen. Nach einer geplatzten Fusion im Jahr 2000 brach die Aktie ein. 2002 musste Worldcom-Gründer und -Chef Bernie Ebbers (Foto) auf Druck der Aktionäre gehen. Dabei fiel auf, dass Ebbers sich von Worldcom 366 Mio. US-Dollar geliehen hatte, um Verluste aus Derivategeschäften mit eigenen Aktien zu decken. Um den Abschwung der Aktie zu bremsen, korrigierte Ebbers zudem die Bilanzen nach oben – und wies 11 Mrd. US-Dollar zu viel Gewinn aus. Worldcom brach daraufhin zusammen. Ebbers wurde angeklagt und im Juli 2005 wegen Bilanzbetrug zu 25 Jahren Haft verurteilt. Ende 2019 wurde er wegen seines schlechten Gesundheitszustands entlassen und verstarb am 2. Februar 2020.

1998 machte das Augsburger Software-Unternehmen Infomatec mit einem Börsengang der Superlative auf sich aufmerksam. Mit 560 Prozent Plus galt der Einstieg in den Aktienmarkt als der erfolgreichste des Jahres. Auch die positiven Nachrichten der Gründer Alexander Häfele (l.) und Gerhard Harlos klangen nach einer vielversprechenden Erfolgsgeschichte. Genau diese Botschaften wurden dem Duo schließlich zum Verhängnis. Mit geschönten Ad-hoc-Meldungen beeinflusste Infomatec den Aktienkurs. So hieß es, der Netzanbieter Mobilcom habe 100.000 Infomatec-Geräte bestellt – anstatt der tatsächlichen 14.000. Auch nach Bekanntwerden der Falschmeldung hielten Häfele und Harlos daran fest, man sei gut aufgestellt. Die Aktie ging ab Februar 2000 auf Talfahrt, im Mai meldete Infomatec Konkurs an. Harlos wurde 2003 schließlich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, Häfele 2004 zu einer Haftstrafe – unter anderem wegen Insiderhandel und Kursbetrug.