Frankreich ist in eine Regierungskrise geschlittert: Rechte und linke Parteien haben den Sturz von Ministerpräsident Michel Barnier herbeigeführt. Entzündet hat sich der Streit an den Haushaltsplänen der Regierung für das kommende Jahr. Barnier wollte das Haushaltsdefizit von mehr als sechs Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf fünf Prozent drücken. Die Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen wollten das linke Lager und die rechtsnationale Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen nicht mittragen. Da sie gemeinsam über eine Mehrheit in der französischen Nationalversammlung verfügen, war Barniers Schicksal besiegelt.

Das befürchtete Unwetter an den Finanzmärkten blieb jedoch aus. Der Euro notierte bis zu 0,2 Prozent fester bei 1,0529 Dollar. „Das Ende der Barnier-Regierung war an den Märkten bereits eingepreist,“ sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Kreditkosten der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone waren bereits vor dem Misstrauensvotum bedrohlich angestiegen. Vergleiche mit der Situation Griechenlands 2012 wurden laut, als die Rendite französischer Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit seit Montag die für griechische Papiere mehrmals überstieg.

Am Donnerstag zeichnete sich ein wenig Entspannung ab: Die Lücke zwischen französischen und deutschen Renditen für zehnjährige Staatsanleihen – ein Maß für die Risikoprämie, die Anleger verlangen – sank am Donnerstag leicht auf rund 0,81 Prozentpunkte. Am Montag hatte sie mit 0,90 Punkten den höchsten Abstand seit 2012 erreicht.

Keine Eurokrise 2.0

Doch von einer neuerlichen Eurokrise kann momentan keine Rede sein. „Eine neue Eurokrise droht aktuell nicht“, sagte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Moritz Schularick. Auch Holger Schmieding von der Berenberg Bank erwartet kein Wiederaufflammen der Eurokrise. „Wenn nötig, könnte die EZB eingreifen – wahrscheinlich eher mit Worten als mit tatsächlichen Anleihekäufen – um eine mögliche Ansteckung anderer Länder im Keim zu ersticken“, schrieb er in einer Analyse. So können etwa mit dem Transmissionsschutz-Instrument (TPI) Anleihen einzelner Euro-Staaten in unbegrenztem Umfang gekauft werden, um unangemessen hohe Renditeaufschläge zu verhindern.

„Die Marktteilnehmer runzeln die Stirn über Frankreich, wenden sich aber nicht ab“, sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. „Dahinter steht die Erwartung, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft des Euroraums bei allen inneren politischen Differenzen eine Perspektive zur Konsolidierung des Haushalts vorlegen wird, insbesondere, wenn die Finanzmärkte deutliche Stresssignale aussenden sollten.“

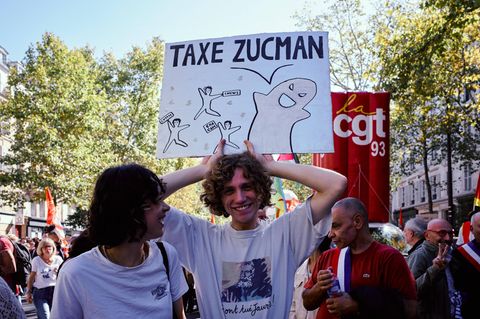

Nach dem Sturz der Regierung könnte sich die Konsolidierung des Haushaltes jedoch länger hinziehen. Schmieding warnt, dass die Einschnitte dann heftiger ausfallen müssten. Schon jetzt sieht er Wachstumshemmnisse. Die Gemengelage in der Nationalversammlung könnte dazu führen, dass einige der Reformen von Präsident Emmanuel Macron, die das Wachstum gefördert haben, wieder rückgängig gemacht werden. Schon Barnier hatte vorgesehen, die Senkung der Unternehmenssteuern teilweise wieder zurückzunehmen. „In Verbindung mit der größeren politischen Unsicherheit und den erhöhten Risikoprämien wird diese Aussicht wahrscheinlich die Unternehmensinvestitionen belasten“, so Schmieding.

Frankreich wächst schneller als Deutschland

Anders als die Staatsfinanzen befindet sich Frankreichs Volkswirtschaft in einem vergleichsweise stabilen Zustand. Seit dem Ende der Coronapandemie und dem Beginn des Ukrainekriegs weist das Land ein höheres Wirtschaftswachstum auf als Deutschland. Zwar hat die Industrieländervereinigung OECD zuletzt auch ihre Konjunkturprognose für Frankreich gesenkt. Aber das Land wird demnach im kommenden Jahr um 0,9 Prozent zulegen, immerhin zwei Zehntelprozentpunkte mehr als Deutschland. Und während Deutschland 2023 und 2024 den Berechnungen zufolge Stagnation und Rezession erlebte, gelang es Frankreich immerhin um 0,7 Prozent im vergangenen Jahr und um 1,1 Prozent im laufenden Jahr zuzulegen.

Die schweren strukturellen Probleme in Frankreich beziehen sich fast durchgehend auf den Staat und seine Kosten, nicht aber auf die Unternehmen. Zumindest die französischen Großunternehmen sind erfolgreich, dynamisch und exportorientiert. Firmen wie der Pharmakonzern Sanofi, der Techniklieferant Schneider Electric, der Ölkonzern Total oder die im Luxusgeschäft tätigen Konsumgüterkonzerne LVMH und L’Oréal würden stark profitieren, wenn die Weltwirtschaft wieder anzieht.

Dazu kommt das positive Gründungsklima in Frankreich in den letzten Jahren. Mit einem „zweiten Griechenland“, wie manche in den vergangenen Tagen raunten, hat die Lage in Frankreich bei allen Strukturproblemen nichts zu tun. Und die hohen Staatsausgaben haben zwar viele Nachteile aber immerhin auch den Vorteil, dass Frankreich bei seiner Infrastruktur bei weitem nicht so viel Nachholbedarf hat wie Deutschland.

Macron ist am Zug

Doch die politische Krise in Frankreich trifft auch die Bundesrepublik. Die politische Instabilität lähme Frankreich, sagte der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Achim Wambach, der Nachrichtenagentur Reuters. „Das werden auch die deutschen Exporteure zu spüren bekommen.“ Mit einem bilateralen Handelsvolumen von mehr als 190 Mrd. Euro und Investitionen in Höhe von 80 Mrd. Euro durch mehr als 2600 deutsche Firmen zähle Frankreich zu den wichtigsten Märkten für die heimische Wirtschaft, so die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK).

Wie geht es jetzt in Frankreich weiter ohne Haushalt? „Solange kein neues Haushaltsgesetz verabschiedet ist, zeichnet sich eine sehr restriktive Fiskalpolitik in Frankreich ab“, sagte Bantleon-Chefökonom Daniel Hartmann. Die Ausgaben seien auf dem Niveau des Vorjahres gedeckelt. Außerdem werde es zu einer ‚heimlichen‘ Steuererhöhung kommen – „es entfällt die automatische Anpassung der Einkommenssteuertabelle an die Inflation“.

Politisch ist nun Präsident Macron am Zug. Er muss jemanden finden, der eine Mehrheit in der Nationalversammlung hinter sich bringen kann. Einsparungen und Steuererhöhungen werden unter den gegebenen Umständen schwer durchsetzbar sein.