Ich musste in den letzten Tagen öfter an ein Interview denken, das wir vor etlichen Jahren schon mit dem Berliner Historiker Paul Nolte geführt haben. In dem Gespräch ging es viel um die Bewältigung der Flüchtlingskrise, aber auch um die Fähigkeit Europas, sich zu erneuern.

Mit einer Gelassenheit, zu der wahrscheinlich nur Historiker fähig sind, sagte Nolte damals, die Herausforderungen für Europa seien zwar enorm, aber der Staatenbund unter dem Dach der EU werde nicht zerbrechen: „Europa ist sehr widerstandsfähig.“ Das klang zunächst ganz positiv, doch Nolte fügte gleich hinzu: „Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass das europäische Zusammensein chaotischer und erratischer wird und dass die schönen Utopien früherer Tage mit einer Verfassung und einem Bundesstaat nach dem Vorbild der USA zerplatzt sind.“ Eher selten würden Probleme langfristig und strukturell gelöst, viel häufiger gebe es „Ad-hoc“-Vereinbarungen, die für den Moment funktionierten. In einem solchen System seien Rückschläge immer möglich, auf die es dann neue Ad-hoc-Antworten geben werde – so werde die EU immer mehr zu einem „vielköpfigen Monster, seltsam verschlungen in ihren Strukturen“.

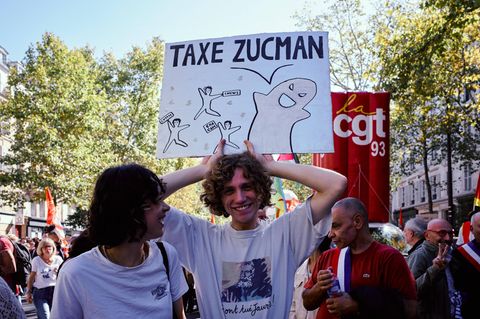

Mir kamen die Passagen in den Sinn, als ich in den vergangenen Tagen die Nachrichten aus Frankreich sah: Ein glückloser Premierminister, der seinen Posten räumen musste, weil er für seinen Versuch, den maroden Staatshaushalt zu sanieren, keine Mehrheit im Parlament fand. Ein Präsident, der einst als Hoffnungsträger gestartet war, inzwischen aber eher als Problem, denn als Lösung gilt. Ein neuer Premier, dem wahrscheinlich das gleiche Schicksal blüht wie seinem Vorgänger. Und auf den Straßen von Paris wütende Proteste und brennende Barrikaden – Bilder wie aus Athen vor knapp 15 Jahren.

Nächste Eurokrise im Anmarsch

Seit gut zwei Wochen geht wieder ein Gespenst an den Finanzmärkten um: Kehrt die Eurokrise zurück? In den vergangenen Tagen haben sich die Anleihemärkte zwar wieder etwas beruhigt, die Kurse europäischer Staatsanleihen sind durch die Bank wieder etwas gestiegen und die Renditen im Gegenzug gesunken. Doch weiterhin liegt die Rendite französischer Anleihen über jener für Anleihen aus Griechenland – eine ziemliche Schmach für die Grande Nation.

Natürlich ist Frankreich 2025 nicht Griechenland 2010 – nur dummerweise gilt das in beide Richtungen, im Guten wie im Schlechten. Frankreich hat keine Zahlen frisiert und über Jahre die eigenen Finanzen solider erscheinen lassen als sie es tatsächlich waren. Frankreich hat im Kern ein funktionierendes Staatswesen, eine öffentliche Verwaltung und ein zuverlässiges Rechtssystem – alles Dinge, die in Griechenland vor 15 Jahren zweifelhaft waren. Und anders als in Griechenland wächst die französische Wirtschaft (seit Jahren sogar stärker als die deutsche) und hat eine Vielzahl hochinnovativer Unternehmen.

Doch es gibt auch einige beängstigende Parallelen. Frankreichs Staatsschuldenquote ist mit 114 Prozent des Bruttoinlandsprodukts die dritthöchste in der Eurozone, nach Griechenland und Italien, und fast doppelt so hoch wie die deutsche. Und anders als in Griechenland, wo die Regierung seit Jahren weitgehend ohne neue Schulden auskommt, kommen in Frankreich jedes Jahr zig Milliarden neue Schulden obendrauf. Wie damals Griechenland ist auch Frankreich tief gespalten und inzwischen fast unregierbar geworden. Die Parteien im Parlament sind unfähig, in den elementarsten Fragen eines Staates – der Aufstellung eines tragfähigen Haushalts – eine Einigung zu finden. Finanziell mag sich das Land noch über Wasser halten können, politisch ist es bereits bankrott.

„Whatever it takes“ greift für Frankreich nicht

Die entscheidende Frage lautet nun, um auf Noltes Prognose von der Lösungs- und Reaktionsfähigkeit Europas zurückzukommen: Haben Europa und die Euro-Zone 15 Jahre nach der Griechenland-Krise die entscheidenden Werkzeuge, um eine mögliche Neuauflage in den Griff zu bekommen? Denn anders als 2010 werden diesmal kaum die USA und der Internationale Währungsfonds den Europäern zu Hilfe eilen, wenn sich die Lage noch mal zuspitzen sollte.

Die Antwort auf diese Frage fällt, um in Noltes Bild vom vielköpfigen Monster zu bleiben, hydraesk aus. Einerseits haben die Euro-Staaten die gemeinsamen Institutionen wie die Europäische Zentralbank, die Kommission in Brüssel und auch den Euro-Rettungsfonds ESM so gestärkt, dass die Europäer nicht mehr völlig unvorbereitet in eine solche Krise stolpern würden. Man weiß ungefähr, was zu tun ist und welche Sätze zu sagen sind, wenn die Märkte wieder mal nervös werden und ein Land in ernsthafte Finanzierungsschwierigkeiten geraten sollte. „Wir haben alle Instrumente in der Hand“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde an diesem Donnerstag, nachdem sie mehrfach nach der verfahrenen Lage in ihrem Heimatland gefragt worden war.

Allerdings, anders als in Griechenland ließe sich eine Finanzkrise in Frankreich wohl kaum mit einem berühmten „Whatever it takes“ beruhigen, wie es Lagardes Vorgänger Mario Draghi 2012 noch schaffte. Frankreichs Schuldenberg von 3,3 Billionen Euro ist zu groß, um von der EZB oder dem ESM über einen längeren Zeitraum aufgefangen zu werden. Das wissen alle Beteiligten, inklusive der Märkte.

Uneinheitlicher Kapitalmarkt rächt sich jetzt

Hier rächt sich nun, dass die Eurostaaten seit 2015 viele geplante Reformen verschleppt haben, nachdem die akute Krise in Griechenland erstmal behoben schien. Nach wie vor gibt es keinen einheitlichen europäischen Kapitalmarkt, jedes Mitgliedsland behandelt seine Banken und Vermögensverwalter immer noch nach seinem Gusto. Dies ist aus Sicht der Nationalstaaten durchaus verständlich, aber es untergräbt dauerhaft die Glaubwürdigkeit des Euro als zuverlässiger Ort, an dem internationale Investoren ihr Geld anlegen wollen. Ohne einen einheitlichen Kapitalmarkt fehlt dem Euro die Größe und Tiefe, um als stabile Alternative gegenüber dem Dollar wahrgenommen zu werden.

Dazu zählt auch der Umstand, dass die Eurostaaten zwar eine gemeinsame Währung haben und sich in Euro verschulden können, jede Regierung mit ihrem Haushalt aber mehr oder weniger machen kann, was sie will. Die gemeinsamen Regeln für die Haushaltspolitik sind weiterhin zu schwach, letztlich gilt: Im Zweifelsfall bewerten Investoren die Schuldentragfähigkeit eines Landes eben doch national und nicht europäisch. Dies ist und bleibt ein existenzieller Konstruktionsfehler des Euro, der nur durch eine grundlegende Reform des ganzen europäischen Systems und seiner Haushaltspolitik gelöst werden könnte.

Vorschläge dafür hat es schon in der Griechenland-Krise viele gegeben, auch hier wären die Instrumente bekannt. Aber es fehlte der politische Wille, diese wirklich anzugehen – und eben auch die Not. Gut möglich, dass sie in den kommenden Monaten alle wieder auf den Tisch kommen. Ob die Eurostaaten dann die Kraft haben, diese Reformen noch mal anzugehen, wird man sehen. Die politische Krise in Frankreich jedenfalls wird uns sicher noch eine ganze Weile begleiten.