Der Stabwechsel in 10 Downing Street wird sich unerwartet verzögern. Wenn kommenden Sonntag verkündet wird, wer Boris Johnson an der britischen Regierungsspitze nachfolgt, müssen Amtsinhaber und Nachfolger erst 500 Meilen in das schottische Schloss Balmoral reisen. Königin Elizabeth II. ist unpässlich und wird den Rücktritt dort entgegennehmen anstatt in der Hauptstadt. Ob hier oder dort: Die Queen wird dann aller Voraussicht nach die bisherige Außenministerin Liz Truss mit der Regierungsbildung beauftragen, die zum Finale der öffentlichen Rededuelle im „Leadership Race“ am Mittwochabend als klare Favoritin galt.

Noch bis Freitag können die letzten der 200.000 Parteimitglieder ihr Votum abgeben. Doch schon seit einigen Wochen liegt Truss in Umfragen vor ihrem Parteirivalen, Ex-Schatzkanzler Rishi Sunak. Je mehr das Rennen um das wichtigste Amt im Land dem Ende zuging, desto düsterer wurden aber auch die wirtschaftlichen Aussichten für Großbritannien. Zuletzt sagte Goldman Sachs für das vierte Quartal 2022 eine Rezession voraus – und eine Inflationsrate von bis zu 22 Prozent im Jahr darauf. Die Notenbank sieht die Teuerung bis Dezember bei 13 Prozent – zur Hälfte getrieben von Energiekosten. Die nächste konservative Regierung werde „knietief in die Rezession waten“ – und drei Jahre Flaute aushalten müssen.

Solch düstere Prognosen setzen den Rahmen der wirtschaftlichen Herausforderungen, denen der oder die Neue sich stellen muss. Die Rezepte, die Truss wie Sunak in ihrem Schaulauf skizzierten, unterscheiden sich dabei nicht fundamental. Doch stieß der optimistische Grundton der 47-jährigen Außenministerin wohl auf mehr Gegenliebe als der nüchterne Pragmatismus ihres 42-jährigen Kontrahenten. Entscheidend dürfte indes gewesen sein: Truss setzt sich gezielt als die nächste „eiserne Lady“ in Szene – in Outfits wie in Posen – und adaptiert auch wirtschaftspolitisch den Kurs der früheren Premierministerin Margaret Thatcher.

Großbritannien erlebt eine Krise der Lebenshaltungskosten

Dass auch Sunak sich auf die Tory-Ikone beruft, muss dabei nicht stören. Zur Bekämpfung der „Cost of Living Crisis“, der Krise der Lebenshaltungskosten, und zur Ankurbelung der stark schwächelnden Wirtschaft, wird jedes Rezept gebraucht. Und Thatcher gilt auf der Insel noch immer als Heldin im Kampf gegen die Inflation. Während Truss jedoch über Steuersenkungen zu früherem Wachstum anschließen will, warnt Sunak vor inflationstreibenden Geschenken und Löchern im Budget – wohlwissend, dass auch die Krämerstochter Thatcher Haushaltsdefizite hasste.

„Beide machen Anleihen bei Margaret Thatchers Erbe“, schrieb der Economist. „Aber was Thatcher ausmachte, war mehr ihr Charakter als ihre Politik. Die britische Wirtschaft aus der tiefen Krise zu holen, erforderte Stahl und Stamina. Diese Qualitäten werden wieder gebraucht.“

Längst müsste die nach dem Rückzug von Johnson gelähmte Regierung auf die mannigfaltige Problemlagen für Haushalte und Unternehmen reagieren. Auch die Briten erleben wegen hoher Abhängigkeit von teurem Erdgas Energiepreisschocks. Die Konjunktur lahmt, weil stützende Staatsgelder für notleidende Unternehmen in der Coronakrise ausliefen. Schließlich fordert der Brexit seinen Zoll. Die drei Faktoren ergeben eine explosive Gemengelage. Mehrfach hat die Notenbank 2022 die Zinsen erhöht, zuletzt kräftig. Und im September wird der nächste Schritt erwartet. Aber die Tory-Spitze hat keine Strategie, wie sie politisch mit Steuern und Ausgaben auf die Talfahrt reagieren könnte.

Einer Prognose zufolge wird sich die Energierechnung eines Haushalts von derzeit durchschnittlich rund 2000 Pfund (2313 Euro) bis April nächsten Jahres verdoppeln. Die Aufsichtsbehörde ging Anfang der Woche von einem Anstieg um 80 Prozent auf durchschnittlich 3500 Pund bis Oktober 2023 aus. Schon weisen Daten von Kartenzahlungen und Krediten darauf hin, dass Fixkosten teilweise auf Pump bestritten werden. Auf Spar- und Anlagekonten floss im Juli knapp 1 Milliarde weniger als im Vor-Corona-Durchschnitt von monatlich 5,5 Mrd. Pfund. Die Inflation erreichte im Juli zehn Prozent, mit 20 Prozent Teuerung bei Wohn- und Energiekosten. Das Verbrauchervertrauen sank im August auf den niedrigsten Wert in fast 50 Jahren. Nicht nur britische Bierbrauer warnen: Tausende Pubs könnten ohne Staatshilfe pleitegehen.

Der Brexit könnte vier Prozent des BIPs kosten

Was der Austritt aus dem europäischen Binnenmarkt im Januar 2021 volkswirtschaftlich kostet, war mitten in der Pandemie noch nicht so klar zu erkennen. Erste zuverlässige Hinweise gab im Frühjahr das Office for Budget Responsibility (OBR) – eine Art Rechnungshof: Demnach erholte sich der Außenhandel im Verhältnis zum Vor-Corona-Mittel bis Ende 2021 deutlich langsamer als in anderen Industrieländern. Forscher der London School of Economics bestätigten, dass der britische Warenaustausch mit der EU ab Anfang 2021 stärker einbrach als mit dem Rest der Welt. Vor allem haben die Briten weniger importiert, Europas Anteil fiel 2021 erstmals seit Jahrzehnten unter 50 Prozent. Auch der deutsch-britische Handel hat deutlich nachgelassen: Im Ranking der deutschen Handelspartner rutschte die Insel auf den zehnten Platz, weiß die deutsche Außenwirtschaftsagentur GTAI – 2017 lag Großbritannien noch auf Platz fünf.

Fehlendes Personal, verunsicherter Handel, gestörte Lieferketten: Das OBR kam zu dem Schluss, dass der Brexit zu vier Prozent an Produktivität und Bruttoinlandsprodukt zehren wird. Eine Studie der Universität Oxford legt nahe, dass der Brexit Nahrungsmittel um etwa sechs Prozent verteuert hat – und so die Inflation befeuert. Eine Verlagerung des britischen Handels auf andere Länder fand nur unzureichend statt, dafür sind neue Freihandelsabkommen noch zu unbedeutend. Auch langfristig, so das OBR, schmälere der Brexit den Außenhandel um 15 Prozent. Was ausländische Investitionen angeht, so beobachtete GTAI einen schrittweisen Rückgang von 65,3 Mrd. Dollar in 2018 auf 19,7 Mrd. Dollar im Jahr 2020.

So mag die große Brexit-Depression ausgeblieben sein. Doch die Vision, aus dem Vereinigten Königreich eine große Schweiz mit hohen Löhnen und hoher Produktivität zu machen, ist fern der Realität. Um die blanke Erkenntnis, dass das Königreich nach zwölf Jahren konservativer Regierung dringend einen neuen Wachstumspfad braucht, kamen auch die Kandidaten im „Leadership Race“ nicht herum. Von den vergangenen zwölf Jahren unter Tory-Führung wiesen neun das niedrigste Pro-Kopf-Wachstum seit 1934 auf. Mit Ausnahme des mit Sanktionen belegten Russland wird die Insel in diesem Jahr das niedrigste Wachstum unter den führenden Industrie- und Schwellenländern der G20 erzielen.

Reichen Steuersenkungen als Gegenmittel?

Die sich zuspitzende „Cost of living”-Krise hat den Druck auf die Premiersanwärter erheblich erhöht, praktische Antworten zu liefern, statt mit persönlichen Parteischattierungen zu werben. „Eating or Heating“: Das wird für viele Briten im Winter die existenzielle Frage sein. In der Wirtschaftspresse wird Truss gewarnt, allein auf Steuersenkungen zu setzen. Inzwischen überlegt ihr Lager, die Mehrwertsteuer um fünf Punkte auf 15 Prozent zu senken. Schecks an verzweifelte Strom- und Gaskunden lehnte sie bislang eisern ab, allerdings deutet sich gegen Ende des Rennens eine Kehrtwende an.

Im Mai hatte die Regierung Johnson 12 Mrd. Pfund beziehungsweise 400 Pfund pro Haushalt als Preisabschlag über sechs Monate ab Oktober gewährt. Darauf würde Sunak aufbauen, sollten weitere Hilfen für Bedürftige erforderlich werden. Er warnte, allein die Mehrwertsteuereinbußen würden den Staat 37 Mrd. Pfund kosten. Sunak führte den Wettbewerb um Downing Street in der Tory-Tradition solider Finanzen und begrenzter Defizite – was ihm Achtung einbrachte, aber wohl nicht den Sieg.

Truss dagegen will schnelle Wachstumsanreize. Sorgen um steigende Inflation und Lebenshaltungskosten, die Sunak in den Vordergrund rückte, stellt sie hintan. „Wir bringen die Wirtschaft nicht zum Laufen, solange wir die höchste Steuerlast in 70 Jahren haben”, sagt sie. Eine noch von Sunak für 2023 angelegte Anhebung der Körperschaftssteuer von 19 auf 25 Prozent will Truss streichen – ebenso wie höhere Versicherungsbeiträge und Abgaben auf grüne Energie. Das Loch in der Staatskasse dafür wird auf 48 Mrd. Pfund geschätzt.

So würden „Trussonomics” gegen langjährige Tory-Grundsätze verstoßen, grummelt es unter konservativen Skeptikern. Auch gegen die von Margaret Thatcher. Zum jetzigen Zeitpunkt sei das Risiko zu groß, die schon zweistellige Inflation weiter anzuheizen – und in der Folge höhere Zinsen zu riskieren. Das würde auch viele Wähler verprellen, die Hypotheken abbezahlen. Aber im Kalkül der Ministerin spielen die nächsten Wahlen in zwei Jahren noch keine Rolle. Bis dahin könnten sich die Briten aber genau in der Lage finden, die vorherrschte, als Thatcher 1979 Premierministerin wurde.

Ende der 1970er Jahre litt Großbritannien unter einer Stagflation. Thatchers erster Schatzkanzler, Geoffrey Howe, setzte in der Krise auf höhere Steuern und einen ausgeglichenen Haushalt zur Inflationsbekämpfung. Ein Weg, den auch Sunak einschlagen will. Weitreichende Steuerentlastungen durch Schatzkanzler Nigel Lawson folgten ab 1986. Darauf beruft sich Truss – obwohl Lawson selbst ihr abgesprochen hat, Thatcher wirklich zu verstehen. Die habe nämlich erst mit einer Rosskur die Inflation aufgehalten und sei dann zu Entlastungen übergegangen.

Der britische Aktienmarkt zeigt sich widerstandsfähig

Auch Wirtschaftsexperten und Thinktanks weisen daraufhin, dass man mit Steuersenkungen allein die wirtschaftliche Schwäche nicht überwinden könne. Der mächtigste Arbeitgeberverband forderte Investitionsanreize. Denn allein die Unsicherheit über einen harten oder weichen Brexit ließen 2019 die Investitionen um elf Prozent einbrechen. Britische Unternehmen geben weniger für Investitionen und Forschung aus als deutsche, französische oder US-amerikanische.

Die auf den Abbau der Ungleichheit bedachte Resolution Foundation mahnte: „Wir unterschätzen das Ausmaß unseres relativen Niedergangs.” Die neue Regierung müsse die Dienstleistungsbranche unterstützen, Investitionen in Talente fördern, die Produktivitätsgefälle zwischen den Regionen abbauen und eher Land, Erbschaften und Vermögen besteuern als Arbeit. Denn in der Produktivität habe sich Großbritanniens Abstand zu Frankreich und Deutschland seit der Finanzkrise 2008 nahezu verdreifacht. Reallöhne stagnierten. Haushalte mit mittleren Einkommen seien neun Prozent ärmer als in den genannten Ländern, der Niedriglohnsektor 20 Prozent ärmer.

Die „Financial Times“ rät der neuen Regierung zu unmittelbaren Schritten gegen die massiv steigende Inflation und den erwarteten Abschwung. Schon jetzt müsse aber das Ziel absoluten Vorrang haben, der siechenden Wirtschaft wieder Leben einzuhauchen. Denn die Verteilungskämpfe würden härter, da angesichts einer alternden Bevölkerung, dem anhaltenden Trend zu Dienstleistungen und einer rückläufigen Globalisierung ein langsameres Wachstum zu erwarten sei. In jedem Fall sollten die Konservativen am Grundsatz der soliden Finanzen („Sound Money“) festhalten – anstatt auf „nichtssagende Versprechen einer halbherzigen Imitation von Thatcherismus“ zu hören.

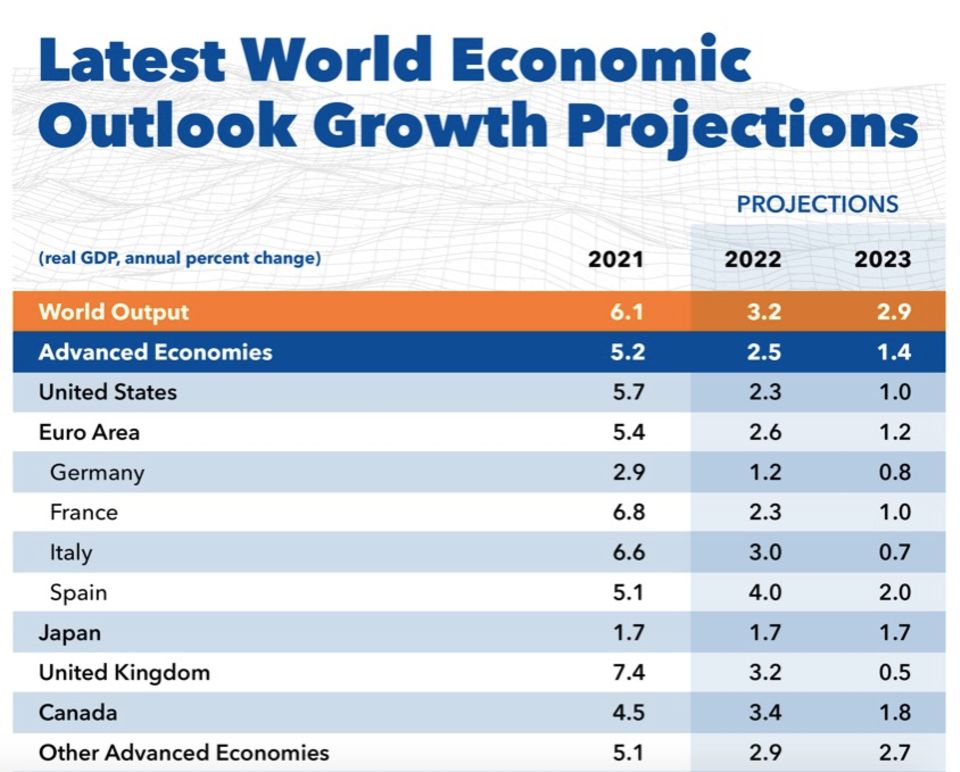

Ende Juli lag die Wachstumserwartung des Internationalen Währungsfonds für 2022 bei 3,2 Prozent (nach 6,1 Prozent im Vorjahr). Als „New Normal“ sieht die britische Finanzbehörde OBR künftig eher 1,7 Prozent. Die kommende Regierung dürfte mehr Schulden machen als unter Boris Johnson geplant. Das Analysehaus Oxford Economics erwartet zugleich, dass die Bank von England ihren Leitzins bis zum Ende des Jahres weiter auf 1,5 Prozent anheben wird.

Auffallend widerstandsfähig hat sich der britische Aktienmarkt gezeigt. Der Leitindex FTSE 100 schien im Vergleich zum Dax von allen Turbulenzen weitgehend unbeeindruckt. Dass der FTSE sich in diesem Jahr so stabil gezeigt hat, liegt aber weniger an Großbritannien als an der Zusammensetzung des Index (darum geht es auch in der aktuellen Folge des Capital-Podcasts „Aktien fürs Leben“). Der Index ist dominiert von einigen globalen Konzernen aus Branchen, die bei Investoren gerade angesagt sind, darunter der Pharmariese GlaxoSmithKline und die Energiekonzerne BP und Shell.