CAPITAL: Herr Fukuyama, die USA sind zum Epizentrum der Corona-Krise geworden. Wie wird diese Krise Ihr Land verändern?

FRANCIS FUKUYAMA: Jeder schaut auf die Folgen für die Wahlen im November. Es mehren sich ja die Anzeichen, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wird. Seine Chancen sahen vor Beginn dieser Krise ziemlich gut aus, weil die Wirtschaft boomte, die Arbeitslosigkeit niedrig war und die Mehrheit zufrieden schien. Jetzt befinden wir uns im größten Abschwung seit der Großen Depression. Die Demokraten haben rechtzeitig einen guten Kandidaten aufgestellt.

Viele Menschen sind wütend und verärgert, das wird Folgen haben. Sind Sie im Verlauf der Krise pessimistischer geworden?

Das Problem der USA ist nicht, wer gerade Präsident ist – es ist die tiefe Polarisierung. Selbst wenn ein Demokrat im November gewinnt, wird diese Polarisierung fortbestehen. Ein Drittel des Landes ist extrem konservativ, diese Leute misstrauen der Regierung. Und jedem Demokraten im Weißen Haus werden sie noch erbitterter misstrauen.

Wird das Vertrauen in die Eliten also noch mehr erodieren?

Das hängt zum Teil davon ab, wie effektiv die Regierung die Wirtschaft wieder in Gang bringt. Der Schwerpunkt verlagert sich jetzt von der Frage, wie sie mit der Pandemie umgeht, auf die Frage der Öffnung: Wird die Wirtschaft wieder wachsen, werden die Jobs zurückkommen? Und dann wird es einen großen, vielleicht jahrelangen Streit über die Verteilung der staatlichen Hilfen geben. Der Kongress hat über zwei Billionen gebilligt. Das schafft einen Anreiz für Korruption, für Günstlingswirtschaft, für Klientelismus und Streit darüber, wie dieses Geld verteilt werden soll.

Die Ungleichheit war in den USA ohnehin ein großes Problem.

Die Krise hat viele Probleme der amerikanischen Gesellschaft offenbart – in Bezug auf die Ungleichheit, aber auch auf das soziale Sicherheitsnetz. Es fällt doch jetzt schwer zu argumentieren, dass wir nicht eine Form einer universellen Krankenversicherung brauchen. Da dürfte es einige große Veränderungen geben. Bei dieser Frage zeigt sich die Verwundbarkeit der Republikaner. Ein weiteres Thema ist die Besteuerung. Wir haben unser Defizit verdreifacht. Es wird also höhere Steuern geben müssen. Die Krise könnte zur Umverteilung des Reichtums im Land genutzt werden.

Die USA sind in der Vergangenheit oft als Gewinner oder gestärkt aus Krisen hervorgegangen. So war es nach dem Dotcom-Crash, nach der Finanzkrise. Könnte es dieses Mal anders sein?

Wenn unser Land einigermaßen geeint ist, kann es eine gewaltige politische und wirtschaftliche Kraft erzeugen. Aber Regierung und Kongress lähmen sich. Die Erholung hängt also von einer anderen Führung ab, die in der Lage ist, das Land zu einen. Normalerweise schart sich das Land im Falle einer nationalen Bedrohung um den Präsidenten. Bei den Protesten gegen den Shutdown erinnere ich mich an ein Plakat, auf dem stand: „Wir stecken da nicht gemeinsam drin.“ Das will doch sagen: Einige Staaten sind nicht so von dem Virus betroffen, warum sollten wir uns für nationale Interessen opfern? Solange man solche Strömungen in der Gesellschaft hat, wird es schwierig sein, unsere Ressourcen zu mobilisieren.

Schauen wir ein wenig über die USA hinaus: Wird es tektonische Machtverschiebungen geben – auch im Verhältnis zwischen den USA und China?

Der Kampf um die Vorherrschaft hat die vergangenen Jahre ohnehin geprägt. Ich weiß nicht, ob es eine tektonische Verschiebung sein wird. Aber die Verlagerung der zentralen Wirtschaftsmacht nach Asien wird sich fortsetzen oder gar beschleunigen. China wird ein wichtiger Akteur sein, aber nicht allein. Asiatische Länder wie Taiwan und Südkorea haben diese Epidemie besser bewältigt als Europa oder die USA.

Asien könnte insgesamt gestärkter aus dieser Krise hervorgehen?

Es sieht so aus, als ob das bereits geschieht. Ich denke, dass mehr asiatische Länder in der Lage sein werden, ihre Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Allerdings gibt es noch viele Unwägbarkeiten, weil wir nicht wissen, ob das Virus zurückkommt und es eine zweite Infektionswelle gibt.

Welche anderen Folgen erwarten Sie nach dem globalen Lockdown?

Eine große Veränderung dürfte einUmdenken der Unternehmen sein. Weltweit ging es bisher darum, dieEffizienz zu maximieren. Wenn man dafür Lieferketten in ein kleines, weit entferntes Land verlagern musste und man dadurch Kostensparen konnte, wurde es gemacht. Resilienz war kein großes Thema, auch nicht Puffer oder der Schutz von neuralgischen Lieferketten. Das alles muss überdacht werden.

Herr Fukuyama, Sie haben viele Krisen und neue politische Ordnungen analysiert. Dies ist eine Krise, die aus der Natur kam – sie ist zu einer Wirtschaftskrise geworden. Ist sie bereits eine politische Krise?

Bereits vor dem Ausbruch von Corona gab es Ängste über den Aufstieg von Nationalismus, Populismus und Protektionismus. Nun fühlen sich viele Länder angestachelt, ihre Grenzen zu schließen, den Export von Nahrungsmitteln zu blockieren oder andere selbstzerstörerische Politik zu betreiben, die an das Zeitalter des Nationalismus erinnert. Wenn die Gesellschaften andererseits in der Lage sind, rationale Lehren aus der Krise zu ziehen, könnte es auch positive Auswirkungen geben. Manche Länder könnten in ihrer Selbstzufriedenheit aufgescheucht werden und tief verwurzelte Verhaltensmuster verändern. Ich neige allerdings dazu, dass die Gefahren und negativen Folgen die positiven überlagern.

Was wird denn entscheidend dafür sein, ob ein Land sich positiv oder negativ entwickelt?

Das eine ist die Fähigkeit des Staates, die „Staatskapazität“ – also etwa die Mobilisierung des Gesundheitssektors und der Verwaltung. Südkorea und Taiwan sind ein gutes Beispiel dafür. Zweitens sind der gesellschaftliche Konsens und das Vertrauen in die nationale Führung wichtig, die es den Menschen ermöglichen, diese ganzen schwierigen Verbote von oben zu befolgen.

Wie sehen Sie die Rolle von Deutschland?

Einer der großen Vorteile, die Deutschland hat und in den letzten Jahren hatte, sind ein recht hohes Maß an Vertrauen in die Regierung und ein gesellschaftlicher Konsens, dass die Menschen glauben, dass sie in dieser Krise zusammenstehen. Und ich denke, eine Führungspersönlichkeit wie Angela Merkel hat viel getan, um dies zu kultivieren. Denn sie ist sehr ruhig und rational, im Gegensatz zu Führungen in anderen Ländern. Angela Merkel ist ein Beispiel, dem man nacheifern sollte. Deutschland muss auf der anderen Seite offen bleiben, schwächere Länder zu unterstützen.

Sie haben über den starken Staat gesprochen. Wird der starke Staat das nächste Jahrzehnt prägen?

Mit stark meinen Sie hoffentlich nicht repressiv. Mit Staatskapazität bezeichne ich die Fähigkeit, Dienstleistungen bereitzustellen, insbesondere im Gesundheitswesen und bei der sozialen Sicherung. Alle Schwachstellen von Staaten werden nun aufgedeckt. Ob die Länder diese Kapazitäten aufbauen können, ist eine andere Frage. Leider ändert sich das Bewusstsein der Menschen ja schnell, sobald die unmittelbare Gefahr vorüber ist. Allerdings haben wir ein Momentum: Wer nun richtig führt, kann die notwendigen Reformen machen. Wer es nicht tut, verpasst eine Gelegenheit.

Sie sind ein überzeugter Verfechter der liberalen Ordnung und Demokratie. Am Anfang des Ausbruchs gab es die These, dass autokratische oder gar diktatorische Regime eine Pandemie besser bekämpfen könnten. Wie denken Sie darüber?

Einige autoritäre Staaten haben die Krise tatsächlich gut bewältigt, etwa China, aber auch Singapur. Aber es gibt andere autoritäre Regime, die große Probleme haben. Russland zum Beispiel hat früh behauptet, sie hätten alles unter Kontrolle. Sie haben aber ein ernstes Problem! Es hängt alles von der Qualität der Führung ab. Man kann an der Spitze einer autoritären Regierung ebenso schreckliche Entscheidungen treffen wie in einer Demokratie.

Neben Russland könnte man auch Brasilien oder die Türkei nennen. Bedeutet diese Krise eine Demaskierung des sogenannten „starken Mannes“?

Die Pandemie legt das Problem des Populismus offen. Populisten brauchen immer kurzfristige Lösungen, die keinen belasten und ihre Beliebtheit erhöhen. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro und Donald Trump sind Beispiele dafür. Sie machten sich vor allem um einen wirtschaftlichen Abschwung und ihr politisches Schicksal Sorgen. Also haben sie lange geleugnet, dass es überhaupt ein Problem gibt. Der andere Weg, den populistische Führer eingeschlagen haben, ist der, den Viktor Orbán in Ungarn verfolgt. Er nutzt die Gelegenheit, die Demokratie quasi abzuschaffen. Er hat nun Notstandsbefugnisse, und ich wette, dass er diese nicht zurückgeben wird.

Das erinnert ein wenig an die frühen 1930er-Jahre …

Es war eindeutig ein Weg, der in den 1930er-Jahren von Deutschland und Italien und einer Reihe anderer Länder beschritten wurde. Ich möchte aber daran erinnern, dass ein weiteres Produkt der 1930er-Jahre der amerikanische Wohlfahrtsstaat war, dessen Grundstein Franklin D. Roosevelt nach seiner Wahl 1932 legte. Und die USA waren im Wesentlichen das Land, das den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Eine Krise hat also immer auch positive Folgen.

Das ist eine interessante Frage: Dieses Virus zerstört in erster Linie. Aber könnte es einige positive Folgen geben, eine geeintere Welt zum Beispiel?

Meine Antwort mag übermäßig amerikazentrisch klingen, aber meine Hoffnung ist, dass wir im November eine rationalere Regierung wählen, die die USA wieder voll an der internationalen Ordnung beteiligt. Über Generationen hinweg waren wir wichtig für den Erhalt von Stabilität und Wohlstand. Die jetzige Regierung hat sich davon völlig abgewendet. Allein mitten in einer Pandemie die Mittel für die WHO zu streichen … Es könnte danach wieder größere Anstrengungen für eine internationale Koordination geben und neue Institutionen zur Bewältigung der globalen Krise.

Herr Fukuyama, 1992 haben Sie in Ihrem berühmten Buch das „Ende der Geschichte“ ausgerufen. Könnte Corona den Neubeginn oder ein neues Kapitel der Geschichte markieren?

Dieser Begriff nutzte Geschichte im Sinne einer Entwicklung und Modernisierung und wohin sie führt. Ging die Geschichte in Richtung Kommunismus oder in Richtung irgendeiner Form von liberaler Demokratie? Wenn nun die Mehrheit der Welt entscheidet, dass eine autoritäre Regierung im chinesischen Stil die einzige Möglichkeit ist, sich vor einem Virus zu schützen, dann wird diese Hypothese untergraben. Aber ich bezweifle wirklich, dass das so kommt. Viele Länder werden dazu nicht in der Lage sein. Ich finde zudem, dass viele Demokratien diese Krise recht gut meistern.

Wird der Corona-Schock die Globalisierung beenden?

Es bedeutet eindeutig das Ende einer bestimmten Art von Globalisierung, die wir in der letzten Generation erlebt haben. Über die Unternehmen und den Wandel von Effizienz zu Resilienz sprach ich bereits. Viele Menschen werden darüber nachdenken, ob sie in Flugzeuge steigen oder noch so viel reisen wollen. Da wird sich noch einiges verändern.

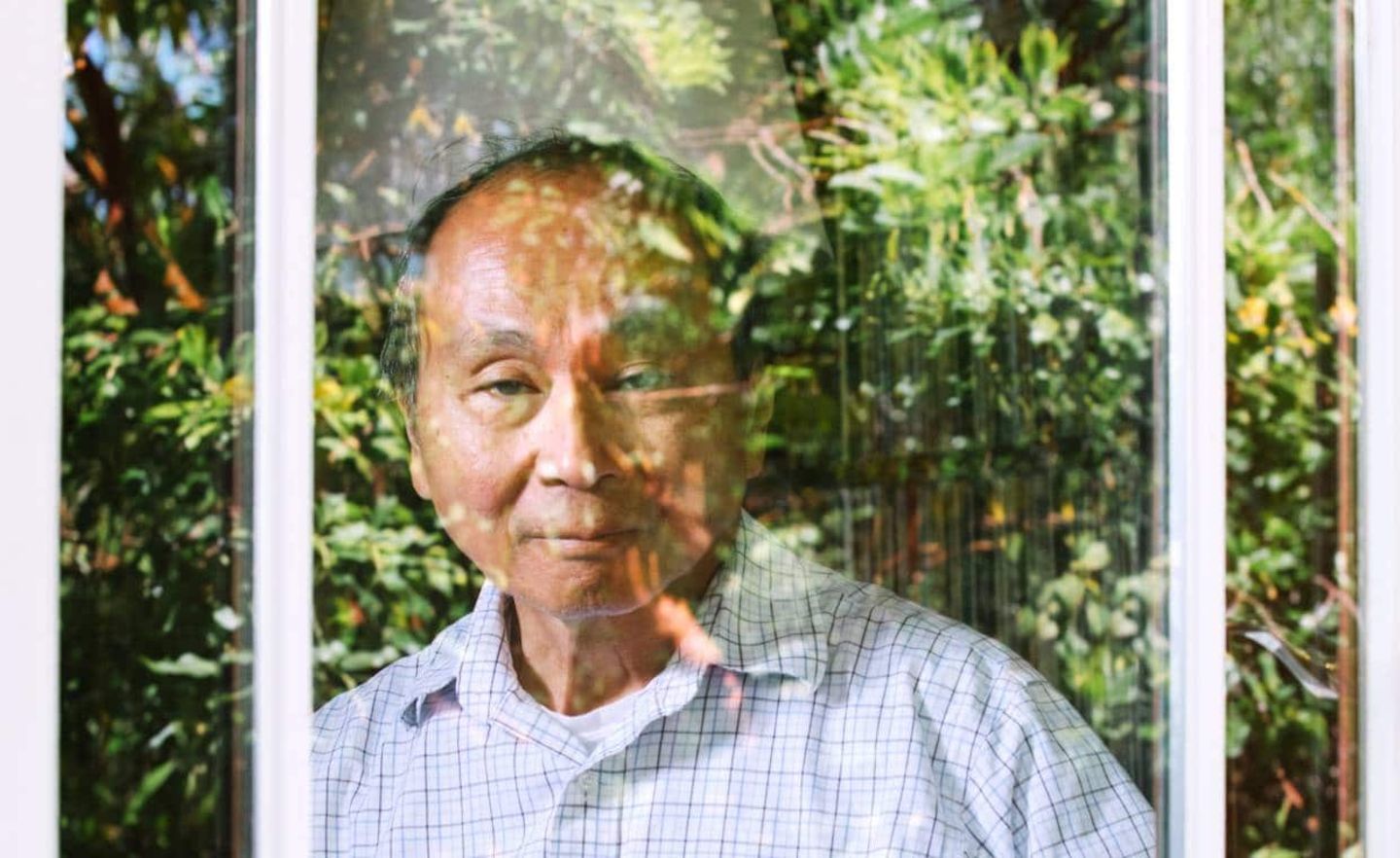

Francis Fukuyama studierte in Harvard, lehrte bis 2010 an der Johns-Hopkins- Universität und ist seitdem Professor in Stanford. Sein jüngstes Buch heißt „Identität: Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet“. Er gilt als einer der führenden Theoretiker der politischen Ordnung.