Mit dem CO2-Minderungsurteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) bekommt die Energiewende Verfassungsrang. Damit hat das höchste Gericht einen zügigen Weg in die Klimaneutralität für Industrie, Haushalte und Energieerzeugung vorgegeben. Für die Energieversorgung bedeutet es, dass deren vollständige Umstrukturierung bis 2045 abgeschlossen sein muss. Gleichzeitig muss die Dekarbonisierung Deutschlands den Spagat schaffen, Planungssicherheit, Bezahlbarkeit und Sicherheit der Energieversorgung trotzdem jederzeit zu gewährleisten.

Andere Länder müssen motiviert werden, die Klimaneutralität ebenfalls schnell voranzutreiben, denn mit Deutschlands globalem CO 2 -Emissionsanteil von etwa zwei Prozent zahlen sich die inländischen Anstrengungen vor allem durch Nachahmer-Effekte der großen Emittenten aus. Da Deutschland in der Industrie eine im internationalen Vergleich hohe Produktivität je CO2-Emission hat, wirkt sich die Verlagerung von Produktion (neben dem Wegfall von Arbeitsplätzen und Einkommen) mehrheitlich ebenfalls klimaschädlich aus (sogenanntes Carbon Leakage). Gute Energie- und Umweltpolitik bei der Energieversorgung, die eine wettbewerbsfähige Industrie und Wohlstand im Inland erhält, ist somit Basis jeder erfolgreichen Klimapolitik.

Das BVerfG-Urteil sieht ein CO2-Restbudget von 6,7 Gigatonnen (Gt) für Deutschland bis zum Jahr 2045 vor. Sogar im Coronajahr 2020 hatte Deutschland einen CO2-Ausstoß von circa 0,8 Gt – rechnerisch reicht selbst das Coronajahr-Budget damit nur für weniger als neun Jahre. Nicht nur bei der Energiewende gilt also: Wir müssen uns auf die Zeit bis 2030 konzentrieren.

Zugleich hat Deutschland im internationalen Vergleich die höchsten Verbraucherstrompreise. Weitere Anstiege sind für Experten absehbar, die neben sozialen Fragestellungen auch für Gewerbe und Industrie zu einem kritischen Wettbewerbsproblem werden. Um die Energiewende und die Dekarbonisierung erfolgreich umzusetzen, braucht es somit ein umfangreiches und faktenbasiertes Maßnahmenbündel, eine ehrliche Bestandsaufnahme und eine expertenbasierte Energiepolitik aus einem Guss statt der aktuell zu beobachtenden hektischen Einzelmaßnahmen und Ideologiediskussionen.

CO2-Markt internationalisieren

Weil der weitere Ausbau der CO 2 -freien Energieversorgung deutlich mehr neue Infrastruktur benötigt als „nur“ Windkraft- und Photovoltaikanlagen und dieser Systemumbau noch geraume Zeit in Anspruch nehmen wird, ist ein sektorübergreifender und internationaler Ausgleich der CO 2 -belasteten Energieerzeugung erforderlich. Budgets für Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft müssen dieser Tatsache ebenfalls Rechnung tragen. Der europäische CO 2 -Handel als erfolgreiches, marktwirtschaftliches Instrument muss zügig international ausgedehnt werden.

Alle verfügbaren Nachhaltigkeitsmaßnahmen sollten ohne ideologische Scheuklappen regelmäßig technologieoffen auf ihren realistischen Beitrag zur Klimaneutralität geprüft werden. Jede Investition, die das in die Atmosphäre ausgestoßene CO 2 nachhaltig bindet beziehungsweise reduziert, ist ein Beitrag zur Klimaneutralität.

Die Umstellung der Energieerzeugung auf CO 2 -freie Stromerzeugungsanlagen ist eine lokale Maßnahme. Ohne die Anerkennung internationaler Maßnahmen für Emittenten (zum Beispiel auch die CO 2 -Speicherung in Ländern, wo dies geologisch und politisch möglich ist) wird dieses aber für das oben genannte Emissionsbudget nicht reichen. Durch einen internationalen CO 2 -Handel könnte Deutschland die CO 2 -Minderung dort vergüten und fördern, wo sie am kostengünstigsten und effizientesten realisiert werden kann. Dies würde einen erfolgreichen globalen CO2-Minderungswettbewerb schaffen. Hier muss das europäische Emissionshandelssystem dringend nachgebessert werden, denn in der aktuellen Fassung wird gerade die Anrechnung internationaler Maßnahmen verhindert.

Mit realistischen Stromverbräuchen rechnen

Deutschland hatte 2019 einen – für Emissionen relevanten - Endenergiebedarf von 2500 Terawattstunden (TWh). Davon macht der Stromsektor nur circa 25 Prozent aus. Brutto wurden im Jahr 2019 602 TWh Strom erzeugt, davon verbrauchten die Haushalte im letzten „normalen“ Jahr vor Corona lediglich 125 TWh. Insgesamt 223 TWh wurden regenerativ erzeugt. Diese Strommengen decken somit derzeit nur rund neun Prozent des Endenergiebedarfs Deutschlands. Das zeigt: Der Hauptteil der Dekarbonisierung des Endenergieverbrauchs (beim Erzeuger und Verbraucher) muss noch angegangen werden – und nun noch schneller.

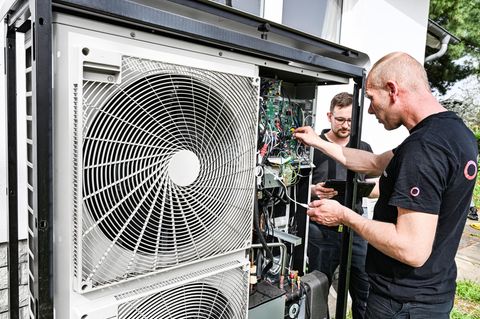

Hinzu kommt: Zum einen sind sich Politik und Experten einig, dass die Dekarbonisierung nur durch eine konsequente Elektrifizierung zu schaffen ist – Beispiele sind Digitalisierung, Elektromobilität, Wärmepumpen oder elektrische statt gasbetriebene Industrieprozesse.

Der Stromverbrauch Deutschlands wird somit signifikant ansteigen – eine Erkenntnis, der sich die Bundesregierung mit unrealistisch niedrigen Stromverbrauchsprognosen bislang verweigert. Andererseits werden bereits in den nächsten zwei Jahren 60 Terawattstunden (TWh) an praktisch CO 2 -freiem Strom fehlen, denn die letzten Kernkraftwerke werden abgeschaltet. Nur für diese wegfallende Erzeugungsmenge müssten rechnerisch etwa 11.000 Windräder mit im Mittel drei Megawatt Leistung neu errichtet werden – oder 300 Millionen Quadratmeter (30.000 Fußballfelder) an zusätzlicher PV-Fläche. Dies ist in so kurzer Zeit nicht realistisch.

Kritische Versorgungssicherheit

Der weitere Erneuerbaren-Ausbau allein löst auch nicht das Problem der Versorgungssicherheit, insbesondere aufgrund des lange vernachlässigten synchronisierten Ausbaus von gesicherter Erzeugung, Netzen und Speichern. Denn auch wenn für die bis 2023 wegfallenden CO 2 -freien 60 TWh/Jahr sehr viele zusätzliche PV- und Windkraftanlagen rechnerisch ausreichender Erzeugungsleistung gebaut werden könnten, gilt: Der grüne Strom fließt nicht regelmäßig und für jede Stunde planbar. Der Kernkraft-Strom war jedoch grundlastfähig. Grundlast ist der Strom, der vorhanden sein muss, um einen Industriestaat mit über 83 Millionen Einwohnern verlässlich mit Energie zu versorgen, also die Strommenge, die auch bei wenig Sonne und Wind jederzeit benötigt wird. Diesen Strombedarf sichern aktuell grundlastfähige fossile Kraftwerke, die verbliebenen Kernkraftwerke sowie in kleinerem Umfang Biomasse- und Wasserkraftwerke.

Eine Analyse der enexion Group der inländischen Kraftwerks- und Verbrauchsdaten zeigt dies deutlich: Obwohl in den schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien viel investiert wurde, hat sich der Bedarf an notwendiger Grundlast und damit Back-up-Infrastruktur seit 2018 nicht wesentlich reduziert – sie beträgt mindestens circa 50 Gigawatt. Zum Vergleich: 50 Gigawatt für nur einen Tag entspricht circa 30 Mio. Elektroautos, die vollgeladen binnen eines Tages komplett entladen werden.

Die Entwicklung der Stromex- und -importe zeigt, dass Deutschland Jahr um Jahr zeitweise immer mehr Strom importieren muss. Der von den europäischen Nachbarn importierte Strom ist keineswegs CO 2 -frei. Braunkohle, Steinkohle und Erdgas sind maßgebliche Stromerzeugungsquellen. Die Stromerzeugung mittels Kernkraft spielt in den meisten großen Ländern weiterhin eine langfristige Rolle, während Photovoltaik nur wenig genutzt wird.

Die Tatsache, dass kein anderes der bevölkerungsreichen Länder eine so schnelle Dekarbonisierung mit gleichzeitiger Denuklearisierung plant und Deutschland im Bedarfsfall sowieso auf (dann hoffentlich an Strommärkten verfügbare) Strommengen und Netz-Kuppelkapazitäten angewiesen ist, schafft auch eine Chance für eine wirksame Übergangslösung: Anstatt nach dem Prinzip Hoffnung auf die Verfügbarkeit kurzfristiger Strommengen zu hoffen, sollten langfristige, sichere Vereinbarungen so geschlossen werden, dass die kritische Übergangsphase in Deutschland für alle EU-Staaten planungssicherer wird (zum Beispiel über sogenannte VPP-Kontrakte). Auch Speicherkontrakte sind sinnvoll, um an der richtigen Stelle wie etwa in den Alpenländern Investitionen anzureizen.

Maßnahmen gebündelt angehen

Die aktuell in der Politik beobachtbaren hektischen Schnellschüsse, politischen Einzelmaßnahmen und ideologieorientierten Debatten sind keine gute Basis für die hochkomplexe Energie- und Klimapolitik Deutschlands, die aus den ambitionierten Zielsetzungen zwingend folgt. Häufig liegen Politiker schon bei grundlegenden physikalischen Größenordnungen schlichtweg falsch. Rationale Methoden und eine detaillierte Investitions- und Umsetzungsplanung müssen beim Weg zur Klimaneutralität im Vordergrund stehen. Fachleute und Praktiker, die sich professionell mit den oben angesprochenen Teilaspekten beschäftigen, sollten mehr gehört werden.

Sinnvoll hierzu wäre ein Energiewende-Moratorium: Ein vielfältigeres Experten-Panel – nicht wie bisher im Wesentlichen politisch und fast ohne energietechnische Fachleute besetzt – sollte unter vollständigen Einbezug der vorgenannten physikalischen und marktseitigen Fakten ein technisch funktionierendes und sicheres Versorgungsystem bis 2030 beschreiben.

Dann sollten die vielen Energiegesetze und -regelungen auf den Prüfstand gestellt und EU-rechtskonform nach dem Leitbild der versorgungssichern und intelligenten Dekarbonisierung widerspruchsfrei ausgerichtet werden. Die Komplexität wird so beherrschbar, Planungssicherheit und Vertrauen in die Energiewende steigen. Allein das Abschalten der restlichen Kernkraftwerke wirft Deutschland bei CO 2 -Ausstoß und Versorgungssicherheit zurück, das politisch motivierte Ausblenden versorgungtechnischer Fakten wird somit immer fahrlässiger.

Ein versorgungssicheres System ist machbar, allerdings müssen viele Maßnahmen gebündelt angegangen werden. Einfache Lösungen gibt es nicht und auch die damit verbundenen Kosten müssen transparent und planbar kommuniziert werden.

Neben dem bereits Genannten sollte auch die Förderung der Erneuerbaren Energieträger stärker auf eine echte Systemdienlichkeit ausgerichtet werden. Hier ist unter anderem eine Verpflichtung zur Vorhaltung von Speicherkapazitäten für Erneuerbaren-Investoren denkbar, so dass systemstabilisierende Modelle wie „Solarpark plus Eisenphosphat-Batterien“ vorrangig gefördert werden. Ladeinfrastruktur für die zukünftige E-Mobilität muss direkt systemdienlich ausgelegt werden, auch wenn dies vorerst ein kleiner Beitrag ist.

Ein regulatorischer Rahmen für umfassendes Lastmanagement (Demand-Side-Management) ist zu schaffen. Da dies physikalisch nicht reicht, müssen vor allem schnellstmöglich zusätzliche Gas-Backup-Kraftwerke geplant und an das Netz gebracht werden. Diese sind so auszulegen, dass sie nach 2030 auf dann sukzessive verfügbaren Wasserstoff umgestellt werden können.

Wasserstoff hilft erst nach 2030

Spannend für die Zeit nach 2030 ist die Frage, wie eine komplette Elektrifizierung des 2.500 TWh hohen Endenergiebedarfs aussehen würde – denn auch die Wasserstoffversorgung benötigt bei der Herstellung von Wasserstoff erst einmal Strom. Nach Analysen der Enexion Group ergibt sich hieraus langfristig ein Bedarf von grob geschätzt zusätzlich 1.800 Terawattstunden Strom pro Jahr, der regenerativ erzeugt werden müsste. Dies entspricht vereinfacht 205.000 zusätzlichen Offshore-Windrädern der 5-Megawatt-Klasse – nur für Deutschland und ohne Berücksichtigung der mit der Herstellung und Errichtung verbundenen CO 2 -Emissionen (Zement, Stahl, Kupfer).

Es wird ein erheblicher Kraftakt, die vollständige Dekarbonisierung des Endenergiebedarfs bis 2045 sicherzustellen – und es bleibt wenig Raum für Fehler. Wasserstoff beispielsweise aus Afrika, Saudi-Arabien und Russland importiert trägt erst nach 2030 in relevanter Größenordnung zum Energiesystem bei. Richtig ist, dass parallel eine leistungsfähige Wasserstoff-Infrastruktur aufgebaut werden muss.

Naturgemäß wird dann bei der zukünftigen Erneuerbaren-Anlagenmenge (bis zur Verzehnfachung der aktuellen installierten Leistung) viel überschüssiger Strom erzeugt werden, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Dieser könnte per Wasserstoff gespeichert bei Dunkelflauten zur Verfügung stehen. Für 2035 oder 2040 ist dies eine realistische Vision. Die Sicherung der Energieversorgung bis 2030 als drängende politische Aufgabe wird dadurch jedoch nicht einfacher.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden