Der anstehende Wahlkampf wird ein Wirtschaftswahlkampf, bei dem es vor allem ums Geld geht.

Für Tobias Hentze, Leiter des Bereichs Staat, Steuern und soziale Sicherung beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW), müssen die Partien vor allem eine Frage beantworten: Wie erreichen wir wieder zu mehr wirtschaftliche Dynamik für bessere Wachstumsraten? „Da gehören Steuern, Investitionsanreize und Prämien wesentlich mit dazu“, sagt Hentze.

CDU/CSU und FDP wollen Steuerentlastungen

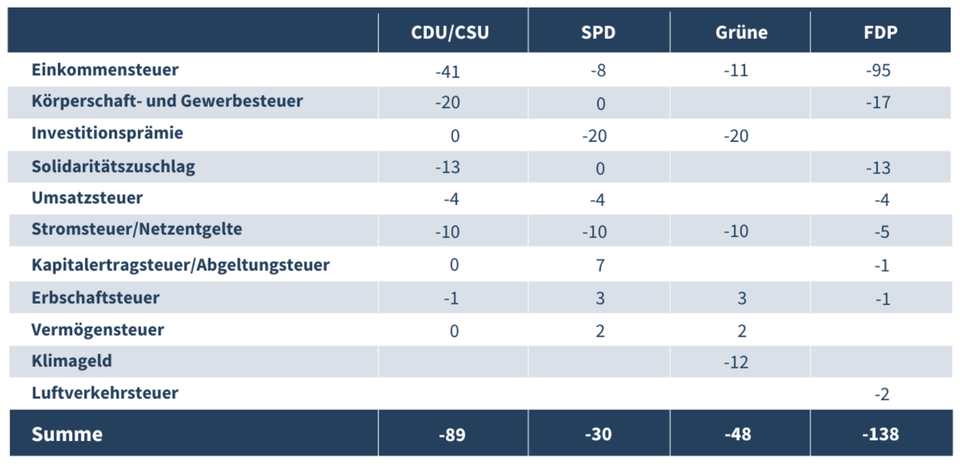

Beim Thema Steuern machen die Parteien sowohl für Unternehmen als auch private Haushalte zahlreiche Vorschläge. Der Wunsch nach Entlastung ist vor allem bei der Union aus CDU und CSU und der FDP erkennbar groß.

Union und FDP wollen neben der Entlastung bei Stromsteuer und Netzentgelten auch die Unternehmensteuern auf 25 Prozent begrenzen. Beide wollen den Solidaritätszuschlag ganz abschaffen und den Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie wieder von 19 auf sieben Prozent zu reduzieren. Die Union plant auch, Abschreibungen und Verlustrechnungen für Unternehmen zu verbessern. So sollen „Turboabschreibungen“ einen „schnellen Wachstumsimpuls“ geben. Sowohl Union als auch FDP planen eine Senkung der Körperschaftsteuer. Durch das Absenken der Körperschaftsteuer und attraktive Abschreibungsregeln würden Unternehmen laut IW um 20 Mrd. Euro entlastet.

Die Union plädiert weiter für Entlastungen privater Haushalte: So will die Union den Einkommensteuertarif „schrittweise spürbar“ absenken und die Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz erhöhen. Laut „Table.Briefing“ soll sie erst ab einem Bruttoeinkommen von 80.000 Euro greifen – und nicht schon ab 68.000 Euro, wie es aktuell der Fall ist. Insgesamt hätte der Steuerzahler dem IW zufolge so 35 Mrd. Euro mehr zur Verfügung.

Spitzensteuersatz ab welchem Einkommen?

Bei der FDP soll der Spitzensteuersatz erst ab einem Jahreseinkommen von 96.600 Euro fällig werden – sie plädiert insgesamt für ein neues Stufenmodell bei der Einkommenssteuer. Zusätzlich soll der Grundfreibetrag, also der Betrag, bis zu dem keine Steuern gezahlt werden müssen, um mindestens 1000 Euro erhöht werden. Außerdem wollen die Liberalen Freibeträge für Erbschaft- und Schenkungsteuer an die Inflation anpassen. Die Pläne der FDP sind teuer: Dem IW zufolge kommen in Summe gut 95 Mrd. Euro zusammen.

IW-Steuerexperte Hentze findet es grundsätzlich richtig, bei den Steuern anzusetzen. „Bei den Steuerbelastungen für Kapitalgesellschaften und Unternehmen insgesamt liegen wir im Vergleich mit anderen großen Industrieländern fünf bis sieben Prozentpunkte höher und da sehe ich Handlungsbedarf“, sagt er Capital. Im Privaten habe es bei der Einkommensteuer in den vergangenen Jahren eine schleichende Erhöhung gegeben. „Das hat dazu geführt, dass viele Menschen in den Spitzensteuersatz rutschen und auch bei geringen und mittleren Einkommen die Steuersätze schnell ansteigen.“

CDU kümmert sich um das „reichste Zehntel der Gesellschaft“

Die Union will die Pendlerpauschale erhöhen und Überstundenzuschläge bei Vollzeitbeschäftigung steuerfrei stellen. Svenja Flechtner, Ökonomin an der Universität Siegen, sieht das kritisch. Dieser Anreiz betreffe vor allem diejenigen, die ohnehin schon viel arbeiten, meistens Männer. „Durch höhere Überstundenvergütung wird die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen befeuert und die ungleiche Arbeitsverteilung in Familien bestärkt.” Unter einer Unions-geführten Regierung sollen dazu die Freibeträge beim Sparen, bei der Grunderwerbs- und Erbschaftssteuer steigen. Eine Vermögensteuer lehnt sie ab.

„Mehr als die Hälfte der Steuersenkungen im CDU-Wahlprogramm geht an das reichste Zehntel der Gesellschaft“, stellt Carl Mühlbach, Ökonom und Geschäftsführer vom Verein FiscalFuture fest. „Wie die CDU die Steuersenkungen gegenfinanzieren möchte, bleibt allerdings unbeantwortet. Das Wahlprogramm geht schon rein rechnerisch nicht auf.”

Oliver Holtemöller, Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, hält das CDU-Programm zwar grundsätzlich für wirtschaftsfreundlich, quantitativ und zeitlich sei es aber nicht zu Ende gedacht. Selbst wenn die Maßnahmen das Wirtschaftswachstum stimulieren, dürften die Steuerbemessungsgrundlagen nicht annähernd so stark und so schnell zunehmen wie für ihre Finanzierung erforderlich wäre.

Vermögensteuer: SPD und Grüne wollen Reiche höher besteuern

Im Gegensatz zur CDU will die SPD eine Vermögensteuer für Vermögen über 100 Mio. Euro wieder einführen und dafür 95 Prozent der Einkommensempfänger entlasten. Insgesamt könnten Normalverdiener laut dem IW durch die Pläne 15 Mrd. Euro sparen.

Grundsteuer sollen Mieter nicht mehr zahlen müssen

Außerdem heißt es, dass es Veränderungen bei der Besteuerung von Erbschaften, Finanztransaktionen und Immobiliengewinnen geben soll. So soll beispielsweise die Abgeltungssteuer von 25 Prozent auf Kapitalerträge wie Zinsen, Dividenden oder Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren, die bisher direkt von den Finanzinstituten abgeführt wird, entfallen und wieder individuell über die Einkommenssteuer besteuert werden. Für Personen mit höherem Einkommen ist das eher ein steuerlicher Nachteil, für Menschen mit geringerem Einkommen möglicherweise ein Vorteil. Insgesamt könnten diese Pläne dem Staat 19 Mrd. Euro in die Kassen spülen, so das IW.

Die SPD schlägt zudem vor, den Mehrwertsteuersatz für Nahrungsmittel von sieben auf fünf Prozent zu reduzieren, was wiederum 4 Mrd. Euro kosten würde. Die Grundsteuer sollen Vermieter nicht mehr vollständig auf Mieter umlegen dürfen.

Grüne wollen Milliardärssteuer

Die Grünen setzen sich für die Einführung einer globalen Milliardärssteuer ein. Robert Habeck zufolge könnte das 5 bis 6 Mrd. Euro im Jahr einbringen. Niedrige Einkommen sollen dafür durch Steuergutschriften entlastet und die Arbeitnehmerpauschbeträge in der Einkommenssteuererklärung auf 1500 Euro angehoben werden. Arbeitnehmer könnten also einen höheren Freibetrag geltend machen.

Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen sollen außerdem die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung von Gebäudewärme und Transport als „Klimageld“ zurückbekommen, um durch die CO2-Kosten nicht belastet zu werden. Das Klimageld soll „direkt und ohne vorherige Beantragung“ aufs Konto eingehen – an diesem Punkt war das Vorhaben in der Ampel-Regierung allerdings gescheitert. Die Grünen möchten den Solidaritätszuschlag in die Einkommenssteuer integrieren, „eine fairere Erbschaftssteuer“ mit Ausnahmen für „außerordentlich große Erbschaften“ und eine Immobilienbesteuerung „ohne Schlupflöcher“.

Die von den Grünen geplante Anhebung des Grundfreibetrags in der Einkommensteuer und die Einführung eines Klimagelds würden zusammen eine Entlastung von mehr als 20 Mrd. Euro bedeuten, vor allem für kleine und mittlere Einkommen, sagt das IW. Andere Maßnahmen würden auch Unternehmen zugutekommen, während größere Vermögen etwa bei der Erbschaftsteuer stärker belastet werden dürften.

„Das Festhalten am Klimageld ist begrüßenswert. Aber sie schrecken weiterhin davor zurück, hohe Vermögen und Einkommen bedeutend stärker zu besteuern“, sagt Steffen Lange, Forscher zu den Schwerpunkten Energie- und Umweltökonomik an der Universität Siegen. „Damit bleibt die Transformation eine ökologische und wird nicht zu einer sozialen. Dies ist nicht nur sozial ungerecht, sondern spielt auch noch den Rechtspopulisten in die Hände.“

AfD will Grundsteuer und Erbschaftsteuer abschaffen

Über die Pläne der AfD ist bekannt, dass sie das Steuersystem stark vereinfachen will. Sie plant, den Einkommensteuertarif auf wenige Stufen zu reduzieren und die Steuersätze zu senken. Der Grundfreibetrag soll auf 15.000 Euro erhöht werden. Die Partei fordert die Abschaffung der Grundsteuer sowie der Vermögens- und Erbschaftsteuer. Sie will den Sparerpauschbetrag auf 2400 Euro anheben.

BSW: Großvermögen stärker besteuern

Sahra Wagenknechts Bündis will „Großvermögen“ stärker besteuern. Bei der Einkommenssteuer fordert das BSW eine Entlastung von Geringverdienern bei gleichzeitiger stärkerer Belastung von Reichen. Die finalen Wahlprogramme von AfD und BSW werden aber erst im Januar erwartet.

Insgesamt bleiben alle bisher vorgelegten Wahlprogramme vage in der Frage, wie ihre Entlastungen finanziert werden sollen. Grundsätzlich gebe es dafür drei Möglichkeiten: „Sie können die Steuern anderer erhöhen, das über Kredite finanzieren oder andere Ausgaben einsparen“, sagt Hentze. Wer die Schuldenbremse ablehne, so wie Union und FDP, für den falle natürlich schon eine Option weg.

Im Stern-Liveticker zur Bundestagswahl 2025 finden Sie alle aktuellen News und Ergebnisse.

Bei der Union hält er es aber für möglich, dass sie sich zumindest für die Länder eine Verschuldungsoption offen lässt, wenn auch nicht für den Bund. Denn die Länder und Kommunen müssen die Steuerentlastungen zu großen Teilen mittragen. Letztlich sei die Antwort auf die Finanzierungsfrage am Ende ein Abwägen und eine politische Entscheidung. Die Wahlprogramme seien bisher zwar wenig konkret, aber zumindest würden einzelne Ansätze genannt, wie zum Beispiel beim Bürgergeld zu sparen.