Das in Genf in den frühen Morgenstunden des 24. November erzielte Abkommen zwischen dem Iran und den P5+1 (den fünf ständigen Mitgliedern des Uno-Sicherheitsrates plus Deutschland) über das iranische Atomprogramm beweist eine zentrale Tatsache: Die Sanktionen haben Wirkung gezeigt. Das Übergangsabkommen ist der erste Kompromiss Teherans hinsichtlich seines Atomprogramms seit über einem Jahrzehnt und es markiert einen diplomatischen Sieg in einer Frage, die lange von einem drohenden Militärschlag überschattet wurde. Allerdings ist die mancherorts zu beobachtende Euphorie fehl am Platz.

Neben Unklarheiten und Beschränkungen des für die nächsten sechs Monate erzielten Abkommens haben die Verhandlungen das iranische Atomwaffenprogramm und, im weiteren Sinne, auch sein Verständnis von Atomwaffen als ein weiterhin gültiges geostrategisches Statussymbol zutage treten lassen. Das verdeutlicht die Probleme ein umfassendes Abkommen zu erreichen sowie auch die Möglichkeit, dass die internationalen Bemühungen lediglich in einer Reihe kleinerer Abkommen münden, die darauf abzielen, den Zeitpunkt, an dem der Iran in den Besitz einer Atomwaffe gelangt, hinauszuschieben, anstatt die Bedrohung ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.

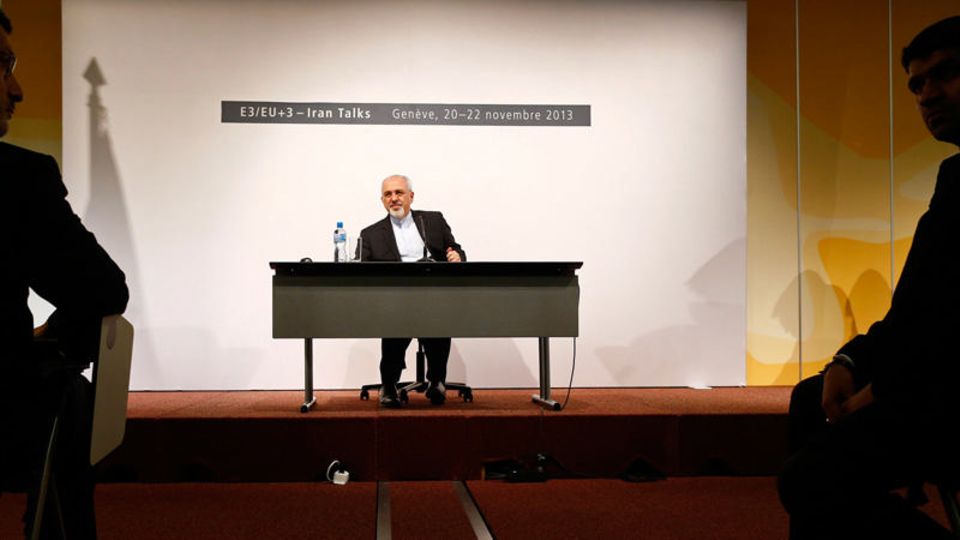

Hinter den Schlagzeilen über das historische Abkommen verbirgt sich eine begrenzte und mehrdeutige Vereinbarung. In der von der Hohen Repräsentantin der Europäischen Union, Catherine Ashton, und dem iranischen Außenminister Javad Sarif veröffentlichten gemeinsamen Erklärung wird das Abkommen als „gemeinsamer Aktionsplan“ bezeichnet, in dem „ein Ansatz in Richtung einer langfristigen Lösung dargelegt ist.“ Obwohl in einem ersten Schritt „der für eine umfassende Lösung notwendige Zeitrahmen und auch das Umfeld” geschaffen werden sollen, geht es in dem Übergangsabkommen in Wahrheit um vertrauensbildende Maßnahmen. Tatsächlich werden die aufgelisteten Verpflichtungen als „freiwillige Maßnahmen“ bezeichnet.

Iraner können vorerst weitermachen

Mit dem Abkommen wird bestenfalls der Status quo aufrechterhalten und in mancherlei Hinsicht ermöglicht es sogar die Weiterentwicklung des iranischen Atomprogramms. Der in diesem Sinne vielleicht beunruhigendste Aspekt des Übergangsabkommens betrifft die erst noch in Betrieb zu nehmende iranische Atomanlage Arak, die den Weg zur Erzeugung einheimischen Plutoniums und Bewaffnung eröffnet.

Obwohl das in Genf erzielte Abkommen die Zusicherung Irans enthält, die Anlage nicht mit Brennelementen oder schwerem Wasser zu bestücken und den Reaktor in Arak nicht in Betrieb zu nehmen, scheint es kein übergeordnetes Moratorium hinsichtlich der Bautätigkeiten vor Ort zu geben. Den Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde zufolge fehlen in der Anlage in Arak immer noch mehrere wichtige Komponenten wie etwa die Ausrüstung für den Kontrollraum und Kühlpumpen.

Es hat also den Anschein, als wäre der Iran in der Lage, innerhalb der sechsmonatigen Vertrauensbildungsphase sein Plutoniumprogramm weiter voranzutreiben. Umso beunruhigender ist dieses Schlupfloch vor dem Hintergrund französischer Presseberichte über westliche Geheimdienstinformationen zum Bau von Anlagen in Schiras, die dazu genutzt werden könnten, Plutonium abzutrennen, um das für Atomwaffen benötigte spaltbare Material herzustellen.

Dass die iranischen Bestrebungen, Kapazitäten zur Herstellung von Atomwaffen zu erlangen, teilweise von Sicherheitsbedenken motiviert sind, lässt sich nicht leugnen. Doch der Nationalismus ist ein noch bedeutsamerer Faktor. Es geht nicht nur darum, dass alle Großmächte über Atomwaffen verfügen. Das Problem aus iranischer Perspektive besteht darin, dass weniger bedeutende Länder – vor allem seine Nachbarstaaten wie Pakistan und Israel – diese Waffen auch haben. Die Iraner betrachten sich selbst als Erben einer großen, antiken Kultur und das spiegelt sich in ihrer Ambition wider, die regionale Vorherrschaft zu erlangen. Zugleich haben sie das Gefühl, dass ihr Land marginalisiert und diskriminiert wird und als Zielscheibe aggressiver internationaler Verurteilung dient.

Atomarer Chauvinismus

Beinahe 70 Jahre nach den Bombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki gibt es auf globaler Ebene nach wie vor die Ansicht, dass ein Platz am geopolitischen Tisch der Erwachsenen den Besitz von Atomwaffen erfordert. Deutschland bildet eine Ausnahme, allein es gilt geostrategisch kaum als Schwergewicht. Und obwohl Japan die Schrecken des Atomkrieges kennt, fordern gewichtige Stimmen auf innenpolitischer Ebene eine Änderung seines nicht-atomaren Status.

Diese Interpretation von Atomwaffen als Kurzformel nationaler Größe wird durch die Architektur des Nichtweiterverbreitungsregimes noch verstärkt, die Staaten strikt in zwei Lager teilt: Auf der einen Seite diejenigen, die Atomwaffen besitzen und auf der anderen die Nicht-Besitzer. Untermauert wird dieser atomare Chauvinismus durch die „Besitzenden“ im Rahmen des Atomwaffensperrvertrages – China, Frankreich, Russland, Großbritannien und die Vereinigten Staaten – die gleichzeitig auch die P5 bilden. Solange der Besitz von Atomwaffen die bedeutendste Möglichkeit eines Staates bleibt, seine Glaubwürdigkeit als Großmacht unter Beweis zu stellen, wird es für Länder wie den Iran eine zu große Verlockung bleiben, sich das Potenzial zur Entwicklung derartiger Waffen zu erhalten.

Es bedarf einer globalen Abkehr von der Überzeugung, Atomwaffen seien gleichbedeutend mit geopolitischer Größe. Fortschritte verschiedener Initiativen, diese Gleichsetzung zu eliminieren, sind nicht besonders ermutigend, was sich kürzlich an der negativen Reaktion des Kremls auf US-Präsident Barack Obamas Vorschlag einer beiderseitigen Reduktion der Atomwaffenarsenale ablesen ließ. Unterdessen setzen Atommächte, die nicht Mitglied der P5 sind, die Aufstockung ihrer Arsenale fort, wobei Pakistan und Indien ihre diesbezüglichen Bestände in den letzten zehn Jahren schätzungsweise beinahe verdreifacht haben sollen.

Das Übergangsabkommen mit dem Iran markiert einen entscheidenden Punkt. Vor allem zeigt es, dass internationale Sanktionen Früchte tragen können und dass ein diplomatischer Weg nach vorne – auch wenn er sich als schmal erweist – möglich ist. Wir können sowohl ambitioniert als auch realistisch bleiben. Doch ein umfangreiches Abkommen mit dem Iran – und die Notwendigkeit, künftigen Epigonen zuvorzukommen – erfordern einen umfassenderen Wandel: nämlich eine Welt, in der die offensive Nutzung von Atomwaffen nicht nur ausgeschlossen ist, sondern auch die Untragbarkeit ihrer abschreckenden Kraft anerkannt wird.

Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier

Copyright: Project Syndicate, 2013. www.project-syndicate.org