In Kenias Hauptstadt Nairobi rattern die Presslufthämmer. Tausende Arbeiter heben Baugruben aus, rammen Stahlträger in den Boden, verlegen Leitungen, teeren Straßen. Aufbruchstimmung liegt in der Luft, überall schießen neue Wolkenkratzer in die Höhe, Bürotürme, Einkaufstempel, Apartmentblöcke. „Upgrade!“ steht in großen Lettern auf einem Plakat, das für einen Satellitensender wirbt – der Werbeslogan liest sich wie eine Art inoffizielles Landesmotto. Die Botschaft: Greif zu, steig auf, mach mehr aus deinem Leben.

„Als wir vor acht Jahren das Innovationszentrum iHub starteten, gab es im Viertel Kilimani nur einen einzigen Bürokomplex“, sagt Erik Hersman. „Heute sind es mehrere Dutzend.“ Hersman, ein Mittvierziger mit rotblondem Vollbart, ist der Übervater der kenianischen Technologieszene. Der US-Amerikaner, der seit seiner Kindheit in Kenia lebt, ist Seriengründer, sitzt im Vorstand mehrerer Unternehmen und ist Teilhaber des Seed-Investors Savannah Fund.

Dank Pionieren wie Hersman hat sich Nairobi innerhalb weniger Jahre von einer ruhigen Regionalhauptstadt in eine globale Metropole verwandelt. Zwischen 2010 und 2015 verdoppelte sich die Zahl der aktiven Unternehmen, jedes Jahr werden Tausende neue Firmen gegründet, internationale Konzerne wie IBM, Google, Intel und Merck haben sich in Nairobi niedergelassen.

Das Land digitalisiert sich in atemberaubendem Tempo. Seit 2009 ist Kenia über Seekabel an das weltweite Breitbandnetz angeschlossen, das Internet ist schneller und billiger als anderswo in Afrika, die Mobilfunkpenetration liegt bei über 90 Prozent. Die Regierung investiert massiv in Forschung und Entwicklung, beim Technologietransfer ist Kenia die Nummer eins in Afrika. Im Weltbank-Ranking „Ease of Doing Business“ stieg das Land seit 2014 um ganze 49 Positionen auf – von 129 auf 80. Nur Mauritius und Ruanda sind in Afrika heute besser platziert.

„Lagos hat mehr Menschen, Johannesburg mehr Kapital, aber in Nairobi gibt es mehr Ideen“, sagt Erik Hersman. „Die Kenianer sind kreativ, haben Unternehmergeist, sind offen für Neuerungen und suchen nach Lösungen für ihre Probleme.“ Kein Wunder also, dass bei der letzten Vergabe der Tony-Elumelu-Stipendien für die besten afrikanischen Start-up-Ideen 7,5 Prozent der prämierten Projekte aus Kenia kamen, obwohl das Land mit rund 45 Millionen Menschen nur vier Prozent der afrikanischen Bevölkerung stellt. Auch in der Forbes-Liste der Top-100-Jungunternehmer des Kontinents sind die Kenianer überrepräsentiert.

Unternehmer wie Hersman treiben die Innovationsszene voran. Seine neueste Firma BRCK hat vor einem Jahr einen Mikroserver auf den Markt gebracht, der Nutzern stabiles Wi-Fi und Zugang zu Cloud-Inhalten bietet. Dank eigener Energiequelle ermöglicht der SupaBRCK zehn Stunden autonomes Arbeiten. Hersman will mit den Servern nicht nur Cafés und Restaurants ausstatten, sondern auch die Minibusse, in denen viele Kenianer täglich mehrere Stunden auf dem Weg zur Arbeit verbringen. Zusätzlich hat er das Digitalschulsystem Kio Kit entwickelt, bestehend aus 40 Tablets, die in einem Koffer kabellos aufgeladen werden und über SupaBRCK Internetzugang haben. Die Kio Kits werden weltweit bereits in zwölf Ländern verkauft, selbst in Mexiko, wo sie in ländlichen Gebieten eingesetzt werden. „Wenn etwas in Afrika funktioniert“, sagt Hersman, „dann funktioniert es überall auf der Welt.“

Wie der Boom begann

Im Großraum Nairobi entwickeln derzeit weit über 500 junge Techunternehmen innovative Apps, Produkte und Services. Man spürt einen unglaublichen Drive – in zwei Dutzend Coworking-Zentren herrscht an sieben Tagen in der Woche reges Treiben, manche sind sogar rund um die Uhr geöffnet. Junge Frauen und Männer beugen sich dort über ihre Laptops, diskutieren, tauschen Ideen aus, suchen nach Projekten mit Disruptionspotenzial. Allein 2016 wurden in diese Firmen nach Angaben des Risikokapitalgebers Partech Ventures mehr als 360 Mio. Dollar investiert, 90 Mio. Dollar mehr als im Vorjahr.

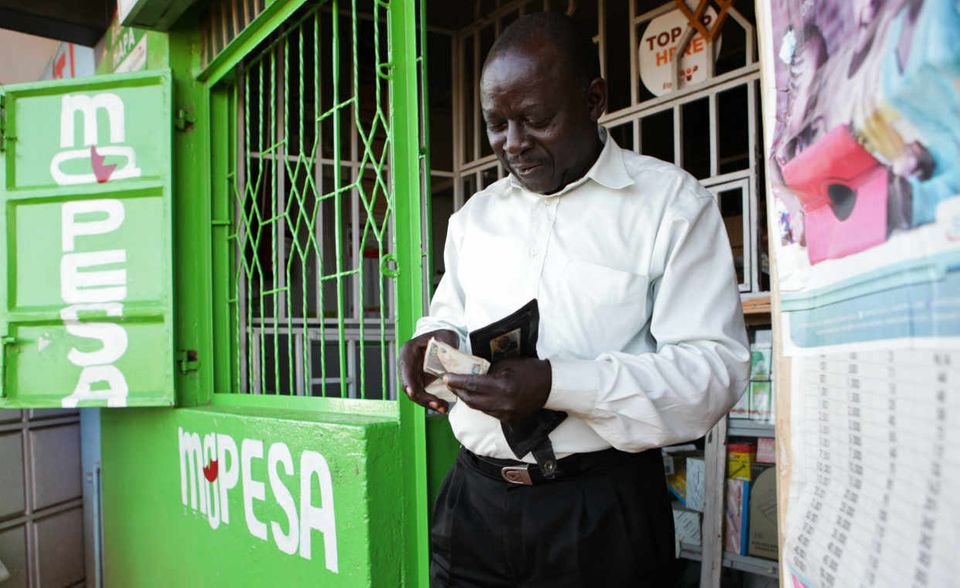

Begonnen hat der Boom vor gut zehn Jahren. Damals, 2007, entwickelte der lokale Mobilfunkanbieter Safaricom den Bezahldienst M-Pesa. Er ermöglicht es Menschen ohne Bankkonto, kleinere Geldsummen per SMS zu überweisen. „Früher hat eine Überweisung mehrere Tage gedauert und viel gekostet“, sagt Brian Wamatu, Geschäftsführer Finanzdienstleistungen bei Safaricom. „Mit M-Pesa dauert es Sekunden und ist ausgesprochen günstig.“

Was folgte, war eine Revolution. Safaricom hat Kenia mit einem Netz aus 100.000 Agenten überzogen. Selbst im kleinsten Ort kann man nun Handyguthaben kaufen und per SMS verschicken. Der Empfänger kann sein Geld entweder bei einem Agenten in bar abholen oder mit dem Guthaben Waren und Dienstleistungen bezahlen – von der Supermarktrechnung bis hin zu Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen.

In einem Land, in dem nur ein Viertel der Bevölkerung ein Konto hat, ist M-Pesa wie eine zuverlässige und billige Kreditkarte. Das System hat landesweit über 20 Millionen Nutzer – das ist fast jeder zweite Kenianer. Bei täglich rund 16 Millionen Transaktionen lag die überwiesene Gesamtsumme im vergangenen Jahr bei 32 Mrd. Dollar – das entspricht knapp der Hälfte des kenianischen BIP. Auch in anderen Teilen Afrikas und Asiens ist M-Pesa inzwischen aktiv – und fast jeder afrikanische Mobilfunkkonzern eifert Safaricom mit eigenen Bezahlsystemen nach.

Das Mobilfunkgeld hat die technologische Entwicklung des Landes und den Start-up-Boom in Nairobi beflügelt. Viele der neuen Apps nutzen M-Pesa für ihre Dienstleistungen – ihr Geschäftsmodell wäre ohne das Bezahlsystem nicht denkbar. Aber auch die Wahrnehmung Afrikas als Technologiestandort hat M-Pesa verändert. Safaricom hat der Welt gezeigt, wozu der Kontinent fähig ist.

„M-Pesa hat Afrika auf die Technologiekarte der Welt gebracht“, schwärmt Angela Oduor, Leiterin der Abteilung für Community-Engagement des Datenanalysten Ushahidi. „Unsere Arbeit findet seitdem deutlich mehr Beachtung.“ Auch Ushahidi wurde im Zuge des M-Pesa-Erfolgs groß. Das Unternehmen hat eine Plattform entwickelt, die von Nutzern per SMS mit Daten gespeist wird, um etwa Unregelmäßigkeiten bei Wahlen aufzudecken. Auch Menschenrechtsverletzungen im syrischen Bürgerkrieg oder Defizite bei der Versorgung von HIV-Infizierten wurden mit Ushahidi dokumentiert, zudem kam das System bei Naturkatastrophen zum Einsatz, etwa 2017 zur Organisation der Notversorgung beim verheerenden Hurrikan in Puerto Rico.

Angela Oduor gehört zu den bekanntesten Techunternehmerinnen in Kenia. Zusammen mit anderen IT-Affinen hat sie das Netzwerk Akirachix zur Förderung von Frauen in der Branche gegründet. IT-Talente zu finden sei in Kenia kein Problem, erklärt Oduor. Woran es mitunter aber noch hapere, sei die Fähigkeit, aus innovativen Ideen wirtschaftliche Erfolge zu machen. „Unsere Kreativen müssen lernen, wie sie die nächste Stufe zünden, ein solides Geschäft aufbauen, wachsen und Geld verdienen können.“

Lückenfüller

Mehrere Innovationscluster haben sich in Nairobi rund um die Coworking-Zentren gebildet. Ein Dutzend Inkubatoren und Acceleratoren bieten Beistand, auch Business-Angels, Investoren und Risikofonds haben Vertrauen in das Land gefasst. Die Regierung setzt ebenfalls auf den Techboom: Bis 2030 will sie rund 10 Mrd. Dollar in den Bau der Technologiestadt Konza City stecken, 60 Kilometer südlich der Hauptstadt.

„Eine gute Idee findet immer einen Investor“, sagt Eric Hersman, dessen Savannah Fund etwa eine halbe Million Dollar pro Jahr an Seed-Finanzierung vergibt. „Als wir vor vier Jahren den Fonds ins Leben riefen, gab es noch keinen Risikoinvestor in Kenia. Heute haben sich schon sechs in Nairobi niedergelassen.“

Der Technologiebedarf ist in Kenia ein anderer als in den Industriestaaten. Gründer versuchen in erster Linie, die Lücken in der existierenden Finanzinfrastruktur zu schließen und lokale Probleme zu lösen. Davon gibt es reichlich. Auf den Straßen herrscht Chaos? Da braucht es eine App wie Ma3Route, mit der sich Staus umfahren lassen. Andere Anwendungen bieten Orientierung im Dschungel der etwa 100 kenianischen Busunternehmen, von denen nur ein Dutzend einen Netzauftritt hat, weshalb man ohne Zusatz-Apps weder ihre Preise vergleichen noch online buchen konnte. Neben Uber gibt es außerdem inzwischen vier kenianische Taxi-Start-ups.

Nairobi hat im afrikanischen Vergleich bisher die meisten Techinvestitionen angezogen, mehr als die großen Konkurrenten Lagos und Johannesburg. Kein Zufall, glaubt Solomon Assefa, Forschungsdirektor Afrika bei IBM in Nairobi. „In Südafrika gibt es zwar bessere Universitäten und effizientere staatliche Forschungseinrichtungen“, sagt der Techexperte, der Innovationslabs in beiden Ländern betreut. „Doch in Kenia ist die Start-up-Szene aufregender und dynamischer.“

Assefas Arbeitgeber IBM hat in Nairobi für 100 Mio. Dollar eine afrikanische Version seines KI-Supercomputers Watson aufgebaut, der hier Lucy heißt, benannt nach dem 1974 in Äthiopien entdeckten Skelett eines frühen Menschenaffen. Das Computersystem analysiert gigantische Datenmengen, mit denen IBM etwa Lösungen zur Effizienzsteigerung des Müllmanagements oder Datenanwendungen für Landwirte entwickelt hat. In Zusammenarbeit mit der kenianischen Regierung wurde eine digitale Landdatenbank erstellt, über die sich Informationen zu den Eigentumsverhältnissen von Grundstücken abrufen lassen, sowie eine Wasserkarte, die Brunnen und Wasserlöcher in den semiariden Gebieten des Landes verzeichnet.

Die Jobs, die IBM in Nairobi zu vergeben hat, locken hoch qualifizierte Ingenieure an. „Wir versuchen, Afrikaner, die im Ausland studieren, zur Rückkehr zu bewegen, um gemeinsam mit uns Afrikas Entwicklung voranzutreiben“, sagt Assefa. „Es gibt viele große Herausforderungen, die mit Technologie zu lösen sind.“

Unter Strom

Immer noch ist das Bild Afrikas in Europa von Stereotypen geprägt – allzu oft wird beim Blick auf den riesigen Kontinent kaum differenziert zwischen wirtschaftlich höchst unterschiedlich aufgestellten Ländern wie Kongo und Ghana, der Zentralafrikanischen Republik und Kenia. „Sobald Unternehmer sich vor Ort umsehen, sind sie oft positiv überrascht“, sagt Jan Schwaab, Techprogrammleiter bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Eschborn. „Die Wirtschaft wächst seit Jahren schneller als auf anderen Kontinenten, es gibt 4G, und alle sprechen Englisch.“

Im vergangenen Jahr hat die GIZ das Programm „Make-IT in Africa“ gestartet, um die Entwicklung der Branche zu fördern: „Wir suchen interessante Ideen, helfen Gründern, ihre Geschäftsmodelle zu entwickeln, und versuchen, sie mit potenziellen Partnern aus der Industrie zusammenzubringen“, erklärt Schwaab. Auch für die GIZ ist das Programm ein Novum. „Wir haben erkannt, dass der Techsektor in Ostafrika enorm zur sozialen Entwicklung des Landes beiträgt. Das wollen wir unterstützen.“

Die weitaus meisten Techinvestitionen in Afrika, rund 37 Prozent, fließen in Start-ups, die Energielösungen für Menschen ohne Zugang zum Stromnetz anbieten – auf dem Land sind das in Kenia fast 90 Prozent der Bevölkerung. Zu den Marktführern dieser Branche gehört das kenianische Solarunternehmen M-Kopa, das 2012 von Jesse Moore und zwei Partnern gegründet wurde. „Der Erfolg von M-Kopa basiert auf drei Faktoren“, sagt Moore. „Die Solarmodule und Batterien werden immer billiger und effizienter, die LED-Lampen und TV-Geräte verbrauchen immer weniger Strom, und dank M-Pesa haben wir ein Instrument, um die Raten einzufordern.“

Das einfachste Solarsystem von M-Kopa kostet 30 Dollar Anzahlung plus 365 Tagesraten von je 50 Cent – das ist deutlich weniger als der Preis des Kerosins, das kenianische Familien sonst in ihren Lampen verbrennen. Bleibt eine Zahlung aus, wird die Solaranlage per SMS abgestellt. M-Kopa hat in Kenia fast eine halbe Million solcher Anlagen verkauft, auch Uganda und Ruanda sind Absatzmärkte.

„Afrika ist wieder einmal dabei, eine technologische Stufe zu überspringen, wie das schon beim Mobilfunk geschehen ist“, schwärmt Moore. „In Kenia haben heute 70 Prozent der Menschen ein Handy, aber nur wenige einen Festnetzanschluss. Und bald werden sich mehr Menschen mit einer eigenen Solaranlage versorgen als über das teure Stromnetz.“

Erik Hersman, der Gründervater der kenianischen Techszene, geht in seinem Zukunftsoptimismus noch weiter. „In Europa und den USA gibt es zu viele Altlasten, zu viel Regulierung“, sagt er. „Die Menschen haben Angst, neue Wege zu gehen. Das ist tödlich für die Innovationskultur.“ In Afrika dagegen dürste es die Menschen nach Neuerungen. Der Mangel an Vorschriften lasse Raum zum Atmen – und fördere die Entwicklung neuer Technologien. „In 20 Jahren werden neue Wirtschaftszentren entstehen“, glaubt Hersman. „Wir werden dann eine Verschiebung von Macht und Einfluss erleben – von der Alten Welt in die heutigen Entwicklungsländer.“