Als Wolf Meier-Scheuven vor einem Jahr merkte, wie sich der Wind dreht, wollte er es zuerst selbst nicht glauben. Auf einmal blieben fast von einem Tag auf den anderen die Aufträge aus. Kurz hat sich der Chef des Kompressorherstellers Boge in Bielefeld gefragt, ob die Kunden jetzt zur Konkurrenz gehen. Aber das war es nicht, es war die Nachfrage.

Eben erst hatte der Familienunternehmer eine Betriebsvereinbarung aktiviert und 40 Stunden arbeiten lassen statt 35, um der Auftragsflut Herr zu werden. Dem letzten Sommer des Booms folgte ein banger Herbst. „Dann kamen plötzlich Monate, in denen aus heiterem Himmel nichts mehr hereinkam“, sagt Meier-Scheuven. Die Chinesen, die sonst in den letzten Jahresmonaten noch mal Millionen ausgaben, blieben still. Und die vielen Projekte in Asien, Europa und der deutschen Industrie, die angeblich nur verschoben waren, lagen nun dauerhaft auf Eis. Außer in den USA lief es fast nirgendwo. Das ganze Jahr hatte Meier-Scheuven mit weiterem Wachstum geplant. Jetzt trat er auf die Bremse.

Im Dezember 2018 verhängte der Unternehmer einen Einstellungsstopp. Er ließ befristete Verträge auslaufen, kürzte den Marketingetat, stornierte Materialbestellungen. Seine Kunden bekamen es bei der Hannover-Messe im Frühjahr mit. Der feuchtfröhliche Customer Day am Vorabend der Messe fiel aus. Zu teuer.

Meier-Scheuven liefert die Druckluft, die die Fabriken der Welt erst in Bewegung bringt. Genauer gesagt, verkauft die von seinem Urgroßvater gegründete Firma seit mehr als 100 Jahren Kompressoren an Produktionsunternehmen: Lebensmittelhersteller, Chemiebranche, Glasproduzenten, Autobauer.

Firmen wie Boge, die die Industrie ausrüsten, spüren oft als Erste, wenn es nicht mehr läuft. Sie merken es lange vor Wirtschaftsweisen, Politikern, Verbänden, Kommentatoren. Auch deswegen hat der Boge-Chef früh reagiert. Meier-Scheuven, ein großer, ruhiger Mann, der mit stabiler Beinstellung in der Mitte seiner Fabrikhalle steht und einen gütigen Blick über das Geschehen schickt wie ein Patron alten Schlages, hat schon vor fast 25 Jahren übernommen. Er weiß, was zu tun ist.

Schon 40 Leute weniger

„Das ist eben eine Korrektur“, sagt er ohne Regung. „Es geht ja nicht immer bergauf.“ Er drückt beide Hände mit Kraft in die Taille. „Man muss dann nur rechtzeitig das Unternehmen anders ausrichten.“ Rund 40 Leute sind weniger in der Halle als im vergangenen Sommer. 200 Mio. Euro Umsatz wollte Meier-Scheuven 2020 erreichen, nun hofft er mit seinen Maßnahmen die 150 Millionen vom letzten Jahr halten zu können – und die festen Mitarbeiter.

Der längste Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit ist unzweifelhaft vorbei. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt zwar wieder um 0,1 Prozent im Vergleich zu den vorherigen drei Monaten. Im zweiten Vieteljahr war die Wirtschaft um 0,2 Prozent geschrumpft, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Eine „technische Rezession“, weil die Wirtschaftsleistung zwei Quartale lang unter dem Vorjahr blieb, gab es somit nicht. Doch Entwarnung gaben Volkswirte deswegen nicht. „Außerhalb der Bauwirtschaft dürfte die Wertschöpfung im Produzierenden Gewerbe weiter geschrumpft sein, und die Industrie dürfte die Schwelle zur Rezession überschritten haben“, sagte Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft Kiel zu den Daten. Die deutsche Konjunktur bleibe im „Abklingbecken“.

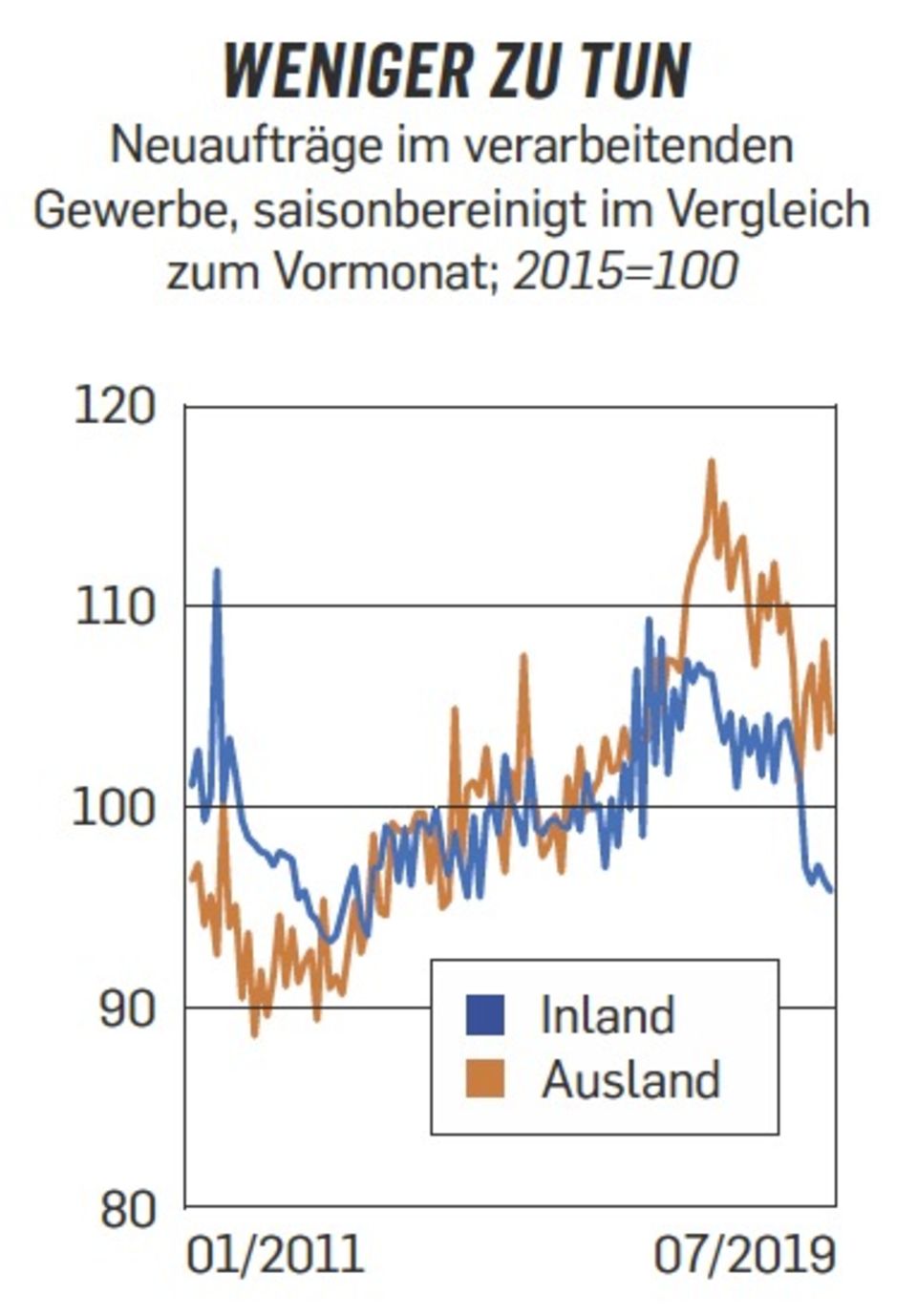

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Eine Delle gab es schon vor sieben Jahren. Im Nachhinein konnte es damals dem Fortgang des Wachstumszyklus jedoch nichts anhaben. Dieses Mal ist es anders, da sind sich die Experten fast einig.

Ein Jahr, nachdem in Bielefeld die Auftragsverwaltung leerlief, schicken deutsche Firmen Gewinnwarnungen, nehmen die Anträge auf Kurzarbeit zu, stocken die Exporte. Noch kein Drama, aber merkbar. Und hier in der Region schon Gewissheit. Von Bielefeld aus, wo Boges Fabrikhalle an der Seite einer stillen Stadtrandsiedlung liegt, kann man einen Querschnitt der deutschen Wirtschaft in weniger als einer Stunde Autofahrt erreichen.

Viele in der Gegend sagen, dass sie den Rückgang schon seit vielen Monaten spüren. Die regionale Industrie- und Handelskammer (der Boge-Chef Meier-Scheuven vorsteht) hat in diesem Sommer eine Umfrage gemacht, in der erstmals seit Jahren mehr Chefs schlechte als gute Aussichten zu Protokoll geben.

Fast alle potenten Branchen des Landes sind in Ostwestfalen-Lippe vertreten. Über die Jahre drängten immer mehr Zuzügler in die hellbraungrauen Ansiedlungen der Region, die Hauspreise schossen nach oben. Viele der Firmen hier beliefern wie Boge neue oder modernisierte Fabriken in Asien, Amerika, Europa. Deshalb wissen Ostwestfalen manchmal früher, was läuft. Fast alle Firmen sind wie Boge Familienunternehmen.

Während der Rest des Landes mit Verzögerung der Entwicklung gewahr wird, fragen sich hier wie bundesweit die Wirtschaftsleute, ob sie mit routinierten Maßnahmen wie denen Meier-Scheuvens beherrschbar bleibt. Denn einerseits geben viele Ökonomen dem Boge-Chef recht: eine Korrektur, im Grunde gesund. „Verschnaufpause“, sagt Stefan Schneider, Chefökonom der Deutschen Bank. „Party zu Ende“, sagt Holger Schmieding, sein Kollege vom Bankhaus Berenberg. „Es ist noch keine Krise, sondern eine Abkühlung nach einem sehr langen Aufschwung“, fasst Stefan Kooths zusammen. Es sei gut, wenn die heiß laufenden Unternehmen mal die Gelegenheit erhielten, auf Normaltempo zurückzuschalten.

So haben sie es schon an der Uni gelernt. Und so erklären sie es auch Studenten: Nach Aufschwung kommt Abschwung. Unweigerlich geht es danach wieder gestärkt nach oben. Deutsche Firmen haben Routine darin. Die letzte große Krise nach dem Einbruch der Finanz- und Kreditmärkte hat das gezeigt. Beschäftigung gehalten. Den Abschwung zur Modernisierung, Qualifizierung, Optimierung genutzt. Nachher umso emsiger den Weltmarkt erobert.

So gut gerüstet dafür wie jetzt gingen die Firmen selten in den Abschwung: Das Geld bleibt voraussichtlich billig, die Bilanzen sind stabil, die Routinen eingeübt, und die Entwicklung beginnt so kontrollierbar, dass noch genug Zeit bleibt, um Strategien zu entwickeln. Wenn es doch doller kommt, wie etwa schon beim Autozulieferer Schaeffler, steht die Politik mit dem Mittel bereit, das nach allgemeiner Krisengeschichtsschreibung beim letzten Mal Elend verhindert hat: Kurzarbeit, die die Beschäftigung über die Durststrecke rettet und den Neustart erleichtert.

Ein paar monströse Risiken

„Nur keine Panik“: Dem Mantra zu folgen, das alle wie immer wiederholen, dafür gibt es also durchaus Gründe. Wenn es nicht ein paar monströse Risiken gäbe, deretwegen mehr auf uns zukommen könnte als ein Schulbuch-Abschwung. Handelskrieg, Chinas schwer einschätzbarer Wirtschaftskurs, der Brexit, die Zukunft von EU und Euro … Meier-Scheuven ist zwar noch nicht von US-Zöllen betroffen, aber auch er merkt, dass in Amerika seinen Maschinen immer neue Spezifikationen und Zertifikate abverlangt werden, die sie gegenüber einheimischen Produkten verteuern. In England baut er Lager auf, um die Kunden weiter zu versorgen.

Was wird aus den offenen Märkten, die Deutschland 30 Jahre lang mehr und mehr Wohlstand gebracht haben? „Man hat lange geglaubt, dass die Globalisierung nur Gewinner produziert, aber das ist nicht so“, sagt Meier-Scheuven. „Jetzt macht die Globalisierung Pause, wenn sie nicht sogar zu Ende ist.“ Das will er zwar noch nicht glauben. Aber in China hat Boge den Umzug in eine größere Fabrik erst einmal gestoppt. Er will abwarten, wie es dort weitergeht.

Das nächste Risiko liegt in der Technologieentwicklung: Digitalisierung, Plattformökonomie. Was ist, wenn die Deutschen im Zuge der Umwälzung ihre Dominanz auf den Exportmärkten verlieren, weil sie neue Entwicklungen und Technologien, zum Beispiel auch Elektroautos und die Batteriefertigung, schlechter beherrschen als andere? In diesem Fall wäre alle Optimierung, wären auch alle bekannten Kriseninstrumente nutzlos.

Und schließlich: Ist dann vielleicht bald jener Konsens obsolet, der Deutschland all die Jahre bei aller Globalisierung anders als England, Frankreich, Amerika vor der Deindustrialisierung geschützt hat? Dass man zwar Produktion verlagerte, aber die Wertschöpfung im Inland trotzdem erhöhte. Das hieß: stabile Jobs. „Wir haben einen Verlust an Wachstumsdynamik, auf dem Spiel steht die hohe Erwerbsintegration der vergangenen Jahre“, warnt Michael Hüther vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. „Es gibt nichts, was die Unsicherheit kompensiert.“ Damit spielt der Ökonom auf eine von ihm beobachtete Grundströmung an, die Unternehmen vor allem als Einnahmequelle betrachte, nicht aber als Ort, an dem Wohlstand produziert wird.

Solche Szenarien sind es, die trotz aller Analyseroutine Nervosität aufkommen lassen: die Sorge, dass aus dem drehenden Wind ein Sturm werden kann.

Auch Miele spürt den Abschwung

Bei Miele in Gütersloh sind die Gewerkschafter bereits in Alarmstimmung. Das will was heißen, denn über Jahrzehnte hat der Hausgerätehersteller große Harmonie mit der borstigen IG Metall entwickelt. Die Firma baut schon länger ein neues Werk in Polen, wo 2020 die Produktion von Waschmaschinen beginnen soll – auf Kosten des Stammwerks in Gütersloh, in dem in den nächsten Jahren mehr als 750 der 2300 Stellen gestrichen werden. Man werde das „Miele-like“ umsetzen, also möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen, verspricht Firmenchef Markus Miele zwar. Aber die IG Metall will nun „den Kampf aufnehmen“. Sie fürchtet, dass die Geschäftsführung die Konjunkturdelle nutzt, um mehr Produktion ins Ausland zu verschieben. Auch wenn Miele besänftigt und die heimischen Werke preist: Vielleicht beginnt ja doch jenes Umdenken, vor dem Hüther warnt, bei dem die Unternehmer dem Produktionsstandort Deutschland nicht mehr trauen.

Markus Miele, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter des Familienunternehmens, sieht jeden Tag, wie nach Jahren des Booms nun die Delle langsam bei den Normalmenschen ankommt, dass sie die Sphäre der Industriekunden längst verlassen hat. Das kann er an den Absatzzahlen für die Geräte beobachten, die auf dem Rechner in seinem verglasten Büro landen. Die sogenannte weiße Ware sei „ein Indikator, wie Märkte laufen“, sagt Miele.

In den letzten Jahren, als der Bauboom in Deutschland die Wirtschaft antrieb, profitierte auch sein Geschäft: Wenn die Deutschen mehr Häuser bauen, kaufen sie auch neue Herde, Spül- und Waschmaschinen. So wuchs das Unternehmen, das fast ein Drittel seines Umsatzes von 4,1 Mrd. Euro im Heimatmarkt macht, in den vergangenen Jahren jeweils zwischen vier und sechs Prozent.

Jetzt sei die Lage zwar noch nicht schlecht, sagt der Unternehmenschef. „Aber die Vorzeichen sind keine guten.“ Handelsstreit, Brexit, Instabilität, Frühindikatoren. „Was sich verändert hat, ist das Gefühl“, sagt Miele. Es ist ein Gefühl, bei dem man sich zweimal überlegt, ob man unbedingt eine neue Spülmaschine braucht. Die Zahlen der Statistiker und Konsumforscher zeigen zwar noch, dass die Deutschen im Privaten ungebrochen Geld ausgeben – aber die Unsicherheit hat laut Umfragen auch die Verbraucher erreicht.

Bei Miele ist im Geschäftsjahr, das Ende Juni ablief, der Umsatz in Deutschland sogar leicht geschrumpft – um 0,3 Prozent. Auch einige internationale Märkte seien „schwieriger geworden“, sagt Miele. Staubsauger für den US-Markt, die früher im chinesischen Werk in Dongguan produziert wurden, kommen wegen der Zölle mittlerweile aus Bielefeld. Solange es nicht zwischen EU und Trump wieder knallt, geht das gut. Seit Jahresanfang gilt auch bei Miele Einstellungsstopp. Sonderzahlungen sind gestrichen. Bitter für jene, die den Bonus von zehn bis 25 Prozent eines Monatsgehalts längst einrechnen.

In Lippstadt hängt eine Gewitterwolke über einem backsteinernen Industriebau. Drinnen rumpelt ein Paternoster nach oben. Man glaubt, das alte Wirtschaftswunder noch zu riechen. Markus Miele hat hier beim Autozulieferer Hella Managementerfahrungen gesammelt, bevor er 1999 in die urgroßväterliche Firma wechselte. Es hat lange Tradition, dass die Milliardärsfamilien der Region einander helfen, wenn es darum geht, ihren Nachwuchs fit zu machen.

Der Crash der Autobranche

Aber Bernard Schäferbarthold kam vor drei Jahren gleich doppelt von außen als Finanzvorstand zur Hella KgaA, die zwar an der Börse notiert ist, aber weiterhin von der Gründerfamilie Hueck beherrscht wird – er war in Hamburg bei einem Windkraftkonzern. Umso nüchterner kann Schäferbarthold auf die Entwicklung in der Branche blicken – eine Entwicklung, die kein Abschwung ist, eher ein Absturz.

Lange noch beschwichtigten die Branchenvertreter, als es auch hier im vergangenen Spätsommer losging wie Blitz und Donner gleichzeitig. Zwischen Juni und August lag der Lieferant von Licht- und Elektroteilen für Autos zweistellig im Plus. Im Folgequartal war das Minus über zehn Prozent. „Wir fahren seitdem auf Sicht“, sagt Schäferbarthold.

Die Hersteller sagten zwar damals, es seien nur vorübergehende Verzögerungen. Viele hatten die Anpassung an eine neue Vorschrift zur Spritverbrauchsmessung verschleppt und bauten Autos auf Halde. In Lippstadt wollten sie schon damals nicht glauben, dass es vorbeigeht: Neueinstellungen gestoppt. Reisen nur noch in Ausnahmefällen. Alle Investitionen überprüft. Hella war eine der ersten Branchenfirmen, die Alarmzeichen nach draußen sandten. Und als der Konzern im August Jahreszahlen meldete – noch einmal Rekordgewinne –, kündigte Hella gleichzeitig für das laufende Geschäftsjahr den ersten Umsatzeinbruch seit 15 Jahren an.

„Das ist keine temporäre Erscheinung“, warnt Schäferbarthold. „Wir stellen uns auf eine längere wirtschaftliche Flaute ein, die in eine strukturelle Marktschwäche übergehen kann.“ So illusionslos sind nur wenige in der Branche. Es könne zwischendurch immer kleine Erholungen geben, aber die grundlegende Misere bleibe, sagt der Finanzchef. Strukturelle Entwicklungen, technologische Umwälzungen und Konjunktureinbruch auf einmal – damit habe niemand Erfahrung. Aufstrebende Chinesen, neue Player, die bei Batterieautos und autonomen Fahrzeugen vorn liegen, allgemeine Flaute.

Gefährliche Abhängigkeit

Und dann noch die zaghafte Regulierung hierzulande, bei der niemand mehr wisse, welches Auto er kaufen soll: Damit, so klingt es, ist der donnernde Sturm da. „Wir müssen uns endgültig verabschieden von der Zeit, in der die weltweite Automobilproduktion mit hohen Wachstumsraten von Jahr zu Jahr steigt“, sagt Schäferbarthold. „Die neue Normalsituation wird sein: ein Markt, der über einen langen Zeitraum nur noch mit ein bis zwei Prozent jährlich wächst und deutlich niedrigere Renditen abwirft, als es die Branche gewöhnt ist.“ Deutsche Hersteller dürften ihm zufolge zusätzlich leiden, weil sie öfter ihren Technikvorsprung an andere verlieren.

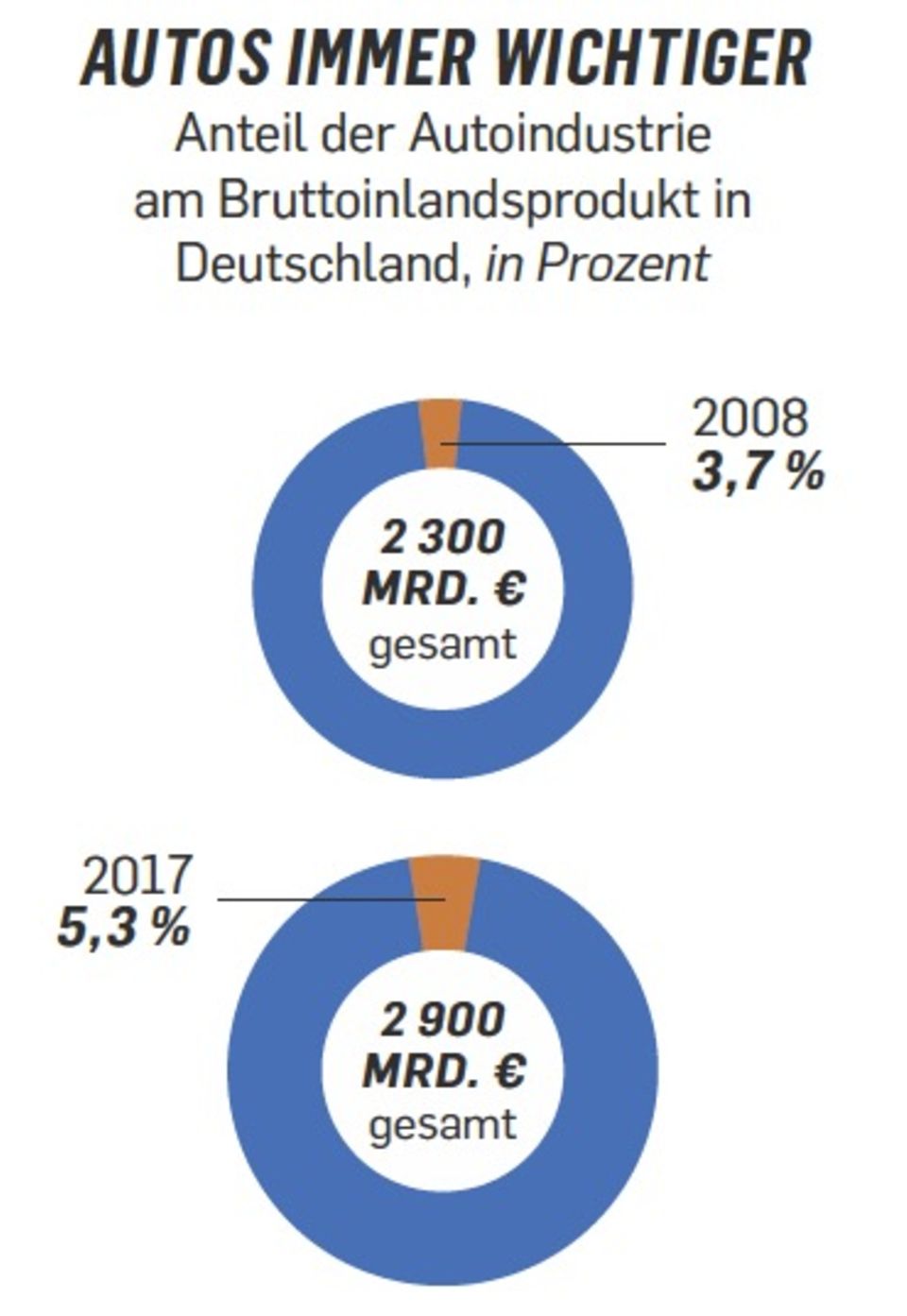

Stimmt die düstere Analyse, wird die Autobranche zur Achillesferse der hiesigen Konjunktur. „Der Automobilsektor gibt den Ausschlag“, sagt auch Deutsche-Bank-Ökonom Schneider. So war es bereits im Boom: Autofirmen waren neben Maschinenbauern diejenigen, die die deutschen Exportzahlen in immer neue Höhen trugen. Der Anteil der Autoindustrie an der Wertschöpfung ist seit der Finanzkrise stärker gewachsen. Umgekehrt zeigen Analysen des jüngsten Exportrückgangs, dass er bislang fast ausschließlich ein Autoexportrückgang ist. Ohne die Autokrise wäre die technische Rezession womöglich noch gar keine. Fazit: Je schneller die Autofirmen die Anpassung schaffen, desto glimpflicher verläuft der Abschwung.

Bei Hella versuchen sie das natürlich auch: Bauen ihren IT-Standort in Berlin aus, automatisieren die Werke, verlagern margenschwächere Produktion gleichzeitig nach Rumänien, Indien, anderswo. Hella will sich ins Zentrum des Geschäfts mit elektrischen und autonomen Autos setzen. „Wir haben immer noch technologisch starke Unternehmen“, sagt Schäferbarthold über den hiesigen Standort. „Wir haben die Möglichkeit, zu gestalten – aber es muss uns klar sein, dass die Leitmärkte außerhalb Deutschlands entstehen.“

Die Automatisierung brummt

In Detmold wird scheinbar ungebrochen investiert. Das blitzende Customer & Technology Center der Firma Weidmüller ist noch nicht einmal ganz fertig. Panoramafenster, Kantine mit Skandi-Design wie in Großstadtcafés, aber in den Konferenzräumen nur Stehtische, damit jeder spürt: Niemand hat hier die Zeit, sich zurückzulehnen. Es ist nicht der einzige Ort, wo das Unternehmen Geld ausgibt: Um die Ecke entsteht eine Elektronikfertigung, in Paderborn ein Softwarezentrum.

In Produkte der Zukunft werde man ohne Abstriche weiter Geld stecken, verspricht Vorstandschef Jörg Timmermann. „Wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns unsere Agenda nicht durch die derzeitige Abkühlung auf den Kopf stellen lassen“, sagt Timmermann und freut sich, dass er nicht von der Börse abhängt, sondern nur von der Eignerfamilie Gläsel. Auch Weidmüller beliefert die Industrie: Traditionell verkauft das Unternehmen Reihenklemmen, die zu Abermillionen in Schaltschränken stecken. Aber zunehmend auch Elektronik, die die Datenweitergabe zwischen Maschinen organisiert. Wenn also Deutschlands Unternehmen in der Krise ihre Produktion automatisieren und Fabriken bauen, in denen Maschinen autonom Daten austauschen, dann kann Timmermann das nur recht sein.

„Wir sehen nachhaltig und langfristig Potenzial für durchschnittlich über fünf Prozent Wachstum pro Jahr“, kündigt er an. Sicher, die Abkühlung merkt er auch bei seinen Kunden. Die Zölle treffen ihn gründlich, weil er seit Langem Steckverbinder in China für den US-Markt herstellt und die Aufschläge nur zu einem kleinen Teil weitergeben kann. Sie sparen zum Ausgleich bei Reisen und lassen Mitarbeiter Überstunden abbauen. Das Management wird wohl auf einen Großteil seiner Boni verzichten müssen, die ein Drittel der Vergütung ausmachen. Aber Timmermann warnt vor allzu rigiden Maßnahmen. Das werde nur nach hinten losgehen.

Ein Hoffnungsschimmer

Was aber ist mit der neuen Konkurrenz? Verliert Deutschland bei der Digitalisierung? Und leidet in der Krise das Zutrauen der Unternehmen zum Standort, wie Hüther glaubt? Timmermann hält all dem entgegen, dass gerade bei den automatisierten Fabriken der Zukunft im Ausland kaum jemand mitkommt. „Es gibt keine Volkswirtschaft, die da so leistungsfähig ist wie unsere, sowohl bei der technologischen Kompetenz als auch bei der Wertschöpfung im Land.“ Wenn die Unternehmen konsequent blieben, sei der Vorsprung nicht gefährdet. Angst machen ihm eher Amazon und Alibaba, die anfangen, in den Handel mit Industriegütern wie den ihren einzusteigen und Daten und Geschäftsbeziehungen an sich reißen. Was hätte man dem entgegenzusetzen?, fragt sich der Manager.

Trotzdem: Von Detmold aus sieht der drohende Sturm zwar nicht schwächer, aber beherrschbarer aus. Timmermann bittet, ihm aufs Dach zu folgen. Dort will er zeigen, wie mit Weidmüller-Technik die hauseigene Fotovoltaikanlage gesteuert wird und dabei Daten abgesaugt werden. Das Gebäude hat vier Stockwerke, in der Kreisstadt genügt das für einen weiten Blick. Ein Getreidefeld, eine Schafsweide, dazwischen gewürfelt die Produktionshallen des Weidmüller-Konzerns. Und dahinter: die Silhouette des Teutoburger Walds, über der das Hermannsdenkmal thront.

Ein Bild von Deutschland, einem Land im Abschwung. Der Legende nach hat der Cherusker-Held hier die Römer zurückgeworfen. Wer die Gefahr früher kommen sieht, kann ihr angstfreier begegnen.

Der Beitrag ist in Capital 10/2019 erschienen. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay