Man stelle sich vor, Edward Snowden hätte seine Informationen nie veröffentlicht. Sondern folgsam weiter getan, was man von ihm verlangte. Niemand würde ihn des Verrats bezichtigen, der Hilfe für al-Kaida, für die Russen, für die Pädophilen gar. Snowden hätte niemals fliehen müssen, wenn er sich an die Regeln seines Arbeitgebers gehalten hätte. Wenn er brav weiter spioniert hätte, für die vermeintlich Richtigen. Er hätte seelenruhig die Gespräche von Merkel und anderen Spitzenpolitikern belauschen, hätte weltweit Bürger überwachen können. Sein Leben wäre jedenfalls nicht aus den Fugen geraten. Aber was wäre mit unserem gewesen? Wer möchte in einer Welt leben, in der geheime Verstöße, Rechtsbrüche und kriminelle Aktionen nie ans Licht kommen, weil keiner mehr wagt, was Snowden wagte?

Eine Gesellschaft ohne den Verrat von Geheimnissen, die der Allgemeinheit gefährlich werden können, wäre ein Albtraum. Doch belohnt wird die Courage von Insidern selten, wenn sie die Öffentlichkeit vor solchen Fehlentwicklungen warnen. Man spekuliert lieber über ihre angeblich eigennützigen Motive, ihren Geltungsdrang, ihre Hintermänner. Die Wahrheit scheint für das Publikum oft schwer erträglich: Dass es zuweilen Menschen gibt, die einfach mutiger sind als man selbst. Etwa, weil sie fest an ein übergeordnetes Prinzip glauben, das sie vor den dienstlichen Gehorsam stellen. Zum Beispiel: das Prinzip der Menschenwürde und der Grundrechte für jeden.

Menschen wie Snowden können die Öffentlichkeit vor großen Gefahren warnen. Etwa vor Schlampereien im Atomkraftwerk, vor Dioxinpanscherei in Futtermitteln oder Ärztepfusch bei Operationen, vor illegalen Geschäftspraktiken in Banken – oder eben vor gesetzeswidriger Schnüffelei von Geheimdiensten. Whistleblower heißen im englischen Sprachraum solche Menschen. In Deutschland macht schon die fehlende positive Bezeichnung solcher Personen auf ein Problem aufmerksam: Als „Geheimnisverräter“ werden sie oft diffamiert und rechtlich verfolgt.

Whistleblower-Gesetz scheiterte

Nach dem Willen von SPD, Grünen und Linken sollte sich das eigentlich ändern. Die Parteien wollten noch vor der Bundestagswahl ein „Whistleblowerschutzgesetz“ auf den Weg bringen. Doch im Juni dieses Jahres wurde die Initiative im Bundestag nahezu maschinell erledigt: In einer Nachtsitzung, ohne jegliche Debatte, wurden die Vorstöße abgelehnt. Konkret ging es um die Frage, wie die Anonymität und Vertraulichkeit der Hinweisgeber geschützt werden kann. Arbeitgebern sollte es etwa untersagt werden, Whistleblower im Nachhinein zu maßregeln.

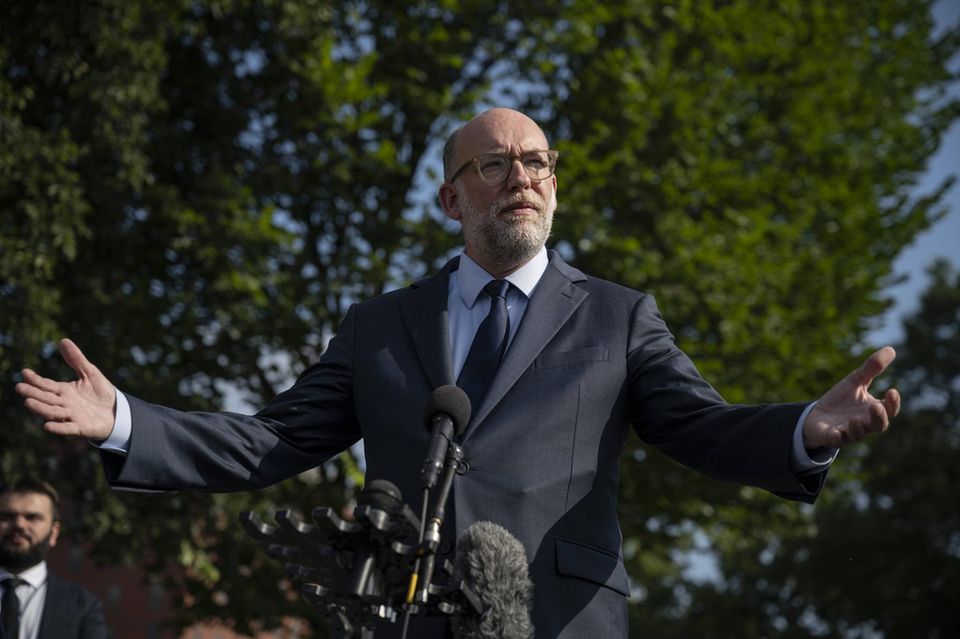

Der Vorsitzende des Kölner Vereins Whistleblower-Netzwerk, Guido Strack, fordert ein solches Gesetz schon länger. „Es geht darum, arbeitsrechtliche Sanktionen für Whistleblower zu verhindern“, sagt Strack. „Nach heutiger Rechtslage können Mitarbeiter allein deshalb gekündigt werden, weil sie Missstände der Staatsanwaltschaft mitteilen.“ Informanten bräuchten einen Rechtsanspruch auf eine ordnungsgemäße Prüfung ihres Anliegens durch eine unabhängige neutrale Stelle, so Strack. In allen Fällen rechtmäßigen Whistleblowings müsse ein umfassendes Benachteiligungsverbot für die Hinweisgeber gelten. Hierzu könnten Entschädigungsmöglichkeiten durch den Staat sowie Straf- und Bußgeldvorschriften zur Sanktionierung von Behinderungen bei der Abgabe von Hinweisen zählen, meint Strack. „Mitarbeiter von Banken müssen ihren Chef anzeigen können, wenn er illegale Insidergeschäfte macht“, so Strack, „Krankenschwestern müssen berichten können, dass der Arzt betrunken operiert, und Kernkraftwerksmitarbeiter sollen sich nicht vor Kündigungen fürchten müssen, wenn sie verheimlichte Störfälle öffentlich machen.“

Sechs abschreckende Beispiele

Doch die Realität sieht seit vielen Jahren anders aus. Selbst wer Verstöße aufdeckt, die der Allgemeinheit großen Schaden zufügen, wird meistens trotzdem abgestraft. Immer wieder, und mit verheerenden Folgen für das Leben der Hinweisgeber. Sechs abschreckende Beispiele, die verdeutlichen, wie die Gesellschaft Hinweisgeber fallen lässt und verfolgt:

- Nachtwächter Christoph Meili entdeckt 1997 im Schredderraum der Schweizerischen Bankgesellschaft (heute UBS) Belege dafür, dass die Schweizer Bank das nationalsozialistische Deutschland dabei unterstützte, eine Vielzahl von Juden vor und nach ihrer Ermordung auszuplündern. Sein Fund löst die Debatte über nachrichtenlose Vermögen in der Schweiz aus, die zu einer Sammelklage in Milliardenhöhe gegen die UBS und die Credit Suisse führt. Aber Meili verliert seinen Job und gilt vielen in der Schweiz als Verräter.

- LKW-Fahrer Miroslav Strecker deckt 2007 den Gammelfleisch-Skandal auf. Als LKW-Fahrer soll er verdorbene Schlachtabfälle zu einem Lebensmittel-Fabrikanten bringen. Strecker ruft die Polizei. Der damalige Bundesverbraucherminister Horst Seehofer (CSU) zeichnet Strecker dafür mit der „Goldenen Plakette“ des Ministeriums aus. Er bescheinigt dem Fahrer „ein außergewöhnliches Maß an Gemeinsinn“. Streckers Einsatz sei „ein nachahmenswertes Beispiel“, so Seehofer. Doch als Strecker nach dem Skandal wieder zur Arbeit kommt, wird er gemobbt und aufgefordert, zu kündigen, was er ablehnt. Dann werden ihm Arbeitsaufträge zugeteilt, die im normalen Rahmen nicht zu schaffen waren. Schließlich wird Strecker gekündigt.

- Wissenschaftler Rainer Moormann arbeitet rund 35 Jahren in der Kernforschungsanlage (KFA), dem heutigen Forschungszentrum in Jülich (FZJ) und deckt auf, dass der 1988 stillgelegte Versuchsreaktor in Jülich im Normalbetrieb jahrelang unzureichend gesichert war und im Mai 1978 nur knapp einem GAU entgangen ist. Doch Wissenschaftler Moormann wird intern als Nestbeschmutzer diffamiert. Seine Arbeitsgruppe im FZ Jülich wird aufgelöst, er selbst mehrfach in andere Abteilung versetzt, bis er in den vorzeitigen Ruhestand geht.

- Revisor Erwin Bixler arbeitet im Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz-Saarland und macht 2002 die gefälschten Statistiken der Arbeitsämter öffentlich. Ergebnis seines Engagements: Bernhard Jagoda, der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit muss abtreten, die Arbeitsamtsverwaltung wird von Grund auf reformiert. Die Ankündigung des damaligen Arbeitsministers Walter Riester, Bixler stünde unter seinem „persönlichen Schutz“, nützte nichts. Auch Bixler wird gemobbt, soll sich etwa auf Stellen bewerben, die kurz danach gestrichen werden, und erkrankt schließlich. 2004 wird er mit 50 Jahren frühpensioniert.

- Steuerfahnder Klaus Förster entdeckt 1975 die illegalen Parteispendentricks der CDU mittels einer Stiftung im liechtensteinischen Vaduz (“Europäische Unternehmensberatungsanstalt“) und zieht sich damit den Zorn der nordrhein-westfälischen Finanz- und Ministerialbürokratie zu. Förster stößt auf eine Geldwaschanlage des Flick-Konzerns in Form eines Klosters (Steyler Missionare). Das Kloster stellte überhöhte Spendenbescheinigungen aus und überwies 80 Prozent der eingegangenen Spenden zurück an den Konzern. Der verteilte das Geld dann schwarz an CDU/CSU, FDP und die SPD. Förster bringt damit den Flick-Skandal ins Rollen. Doch er wird kein gefeierter Held des Rechtsstaates, sondern erhält immer schlechtere dienstliche Beurteilungen, wird gemobbt und zwangsversetzt. Der Fahnder verlässt schließlich tief enttäuscht den Dienst.

- Die Frankfurter Steuerfahnder Rudolf Schmenger, Marco Wehner, Heiko und Tina Feser sind seit den 90er Jahren großen Steuerbetrügern in Hessen auf der Spur. Auch im Schwarzgeld-Skandal der Hessen-CDU ermitteln sie. Doch kurz nach Roland Kochs Wahlsieg als hessischer Ministerpräsident 1999 dreht sich der Wind: Die Fahnder werden versetzt, gemobbt, ihre ganze Abteilung aufgelöst. Große Steuerhinterzieher sollen sie nicht mehr verfolgen. Als die Fahnder beginnen, über die Missstände in der Finanzverwaltung zu sprechen, werden sie im Auftrag des Landes Hessen zu einem Psychiater geschickt, der alle vier Fahnder für lebenslang „paranoid“ erklärt. Alle werden zwangspensioniert. Der Arzt wird wegen dieser falschen Gutachten 2009 rechtskräftig verurteilt. Doch Hessen verweigert den Beamten bis heute eine Rehabilitierung.

Nichts anderes als ein Verbesserungsvorschlag

Guido Strack vom Whistleblowernetzwerk hat eine Erklärung für die immer wieder zu beobachtenden heftigen Sanktionen gegen Hinweisgeber: „Das Schlimmste, was einer Organisation passieren kann, ist, wenn jemand die Organisation in Frage stellt, etwa die Rechtmäßigkeit ihres Handelns“, sagt Strack. „Wer das wagt, muss abgestraft werden.“ Für alle sichtbar müsse ein Exempel statuiert werden, damit andere verstehen, dass sie dies auf keinen Fall tun dürfen. Dabei sei Whistleblowing eigentlich nichts anderes als ein Verbesserungsvorschlag. „Wenn man rechtswidrige Praktiken im Unternehmen entdeckt und benennt, die zu einem großen Schaden führen könnten, ist das eigentlich nichts anderes“, meint Strack. Aber mit diesen Hinweisen werde ganz anders umgegangen. „Es wird gesagt: Das ist Kritik an uns, Du greifst unsere Machtstellung an und deshalb werden wir Dich abstrafen.“

Auch die immer wieder auftauchenden Fragen nach den vermeintlich niederen Motiven der Hinweisgeber kennt Strack und setzt dem ein Gedankenspiel entgegen: „Stellen wir uns den stellvertretenden Sicherheitschef eines Kernkraftwerks vor, der weiß, dass sein Chef ihn mit seiner Frau betrügt. Der aber gleichzeitig auch weiß, dass in diesem Kernkraftwerk erhebliche Sicherheitsmängel bestehen, die für die Bevölkerung gefährlich sind und für die sein Chef verantwortlich ist. Wollen wir, dass er auf die gefährlichen Sicherheitsmängel hinweist, oder wollen wir das nicht?“

Die Öffentlichkeit müsste Hinweisgeber, die vor realen Gefahren warnen, eigentlich unabhängig von ihren Motiven wertschätzen und schützen. Darauf vertrauen viele Whistleblower. Sie hoffen auf die Kraft der öffentlichen Debatte, vertrauen auf den Schutz der Allgemeinheit, wenn der Skandal publik wird – und werden oft bitter enttäuscht. „Es gibt sehr viele Whistleblower, deren Geschichte kein Journalist nachverfolgt, weil sie etwa zu abstrakt ist, zu aufwendig zu recherchieren oder zu lokal“, weiß Strack. „Damit spekulieren auch die Verantwortlichen, sie wollen die Leute zermürben.“ Strack kennt viele Menschen, die ihr Leben ruiniert haben, und deren Mut zum Anprangern eines Missstands nichts verändert hat.

Bei der Frage, wie mit Whistleblowern umgegangen werden soll, geht es auch darum, wie viel Gleichgültigkeit sich eine Gesellschaft leisten kann. Ohne Menschen wie Snowden hätten wir oft nicht einmal eine Ahnung davon, was unser Gemeinwesen bedroht.

Mehr zum Thema: Mehr Digitalisierung trotz IT-Spionage, Die deutsche Cloud, Wie der Staat unbequeme Steuerfahnder kaltstellt und Wie Merkel Obama ärgern kann