Wichtigster Weizenlieferant der Welt, größter Exporteur von Erdgas, führender Produzent von Wodka: Russland hat im Welthandel einige Trümpfe im Ärmel. Geopolitisch pflegt der Nachfolgestaat der sowjetischen Supermacht das Bild von der Großmacht – und will auch als solche behandelt werden. Gesamtwirtschaftlich kommt das größte Flächenland der Erde diesem Anspruch nicht so nahe: Mit einem Bruttoinlandsprodukt von der Hälfte Großbritanniens reicht es 2020 lediglich zu Platz elf.

Dennoch ist die russische Wirtschaft für Europa und vor allem Deutschland ein wichtiger Partner. Eine neue politische Eiszeit wie in Zeiten des Kalten Kriegs, die eine Spirale weiterer Sanktionen in Gang setzt, würde deutsche Unternehmen härter treffen als andere. Auch Verbraucher spüren es unmittelbar im Geldbeutel, wenn Russland politisch motiviert am Gashahn dreht – und die Energiepreise steigen.

In der Rangfolge der Außenhandelspartner fand Russland sich im Jahr 2020 auf Platz 15 der deutschen Ausfuhren und Platz 14 der deutschen Einfuhren, wie der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft errechnet hat. Damit hat das Land – verglichen mit der Lage vor der letzten Sanktionsrunde – an Bedeutung verloren. 2014 verhängten die EU und USA Strafmaßnahmen als Reaktion auf die russische Besetzung von Teilen der Ukraine. Schon davor war der Handel laut dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) nicht sonderlich dynamisch, aber Russland lag 2013 noch auf Rang elf der Exportstatistik hinter Belgien (China nahm damals Platz fünf ein), und bei den Importen mit einem Anteil von 4,5 Prozent immerhin auf Rang sieben.

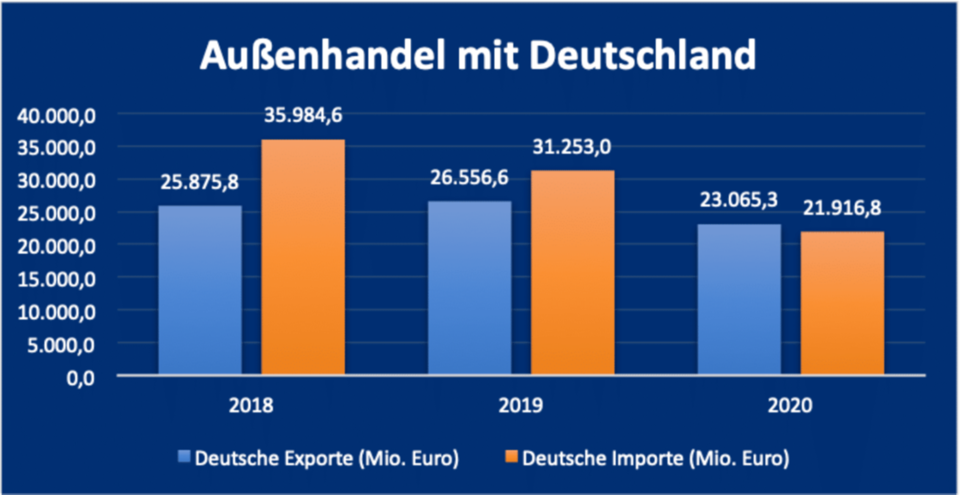

Der Wert der deutschen Exporte nach Russland schrumpfte im ersten Jahr der Coronapandemie laut dem Ostausschuss deutlich um 13 Prozent auf 23 Mrd. Euro: Ausfuhrgüter sind dabei vornehmlich Maschinen, chemische Erzeugnisse, Kraftfahrzeuge und Kfz-Teile sowie Elektrotechnik. Die deutschen Importe aus Russland – Erdöl, Gas, Petrochemie und Metalle – sanken im Vergleich zum Vorjahr um ganze 30 Prozent auf knapp 22 Mrd. Euro, was teilweise auf gesunkenen Energiepreise zurückzuführen war.

Als Gaslieferant unverzichtbar

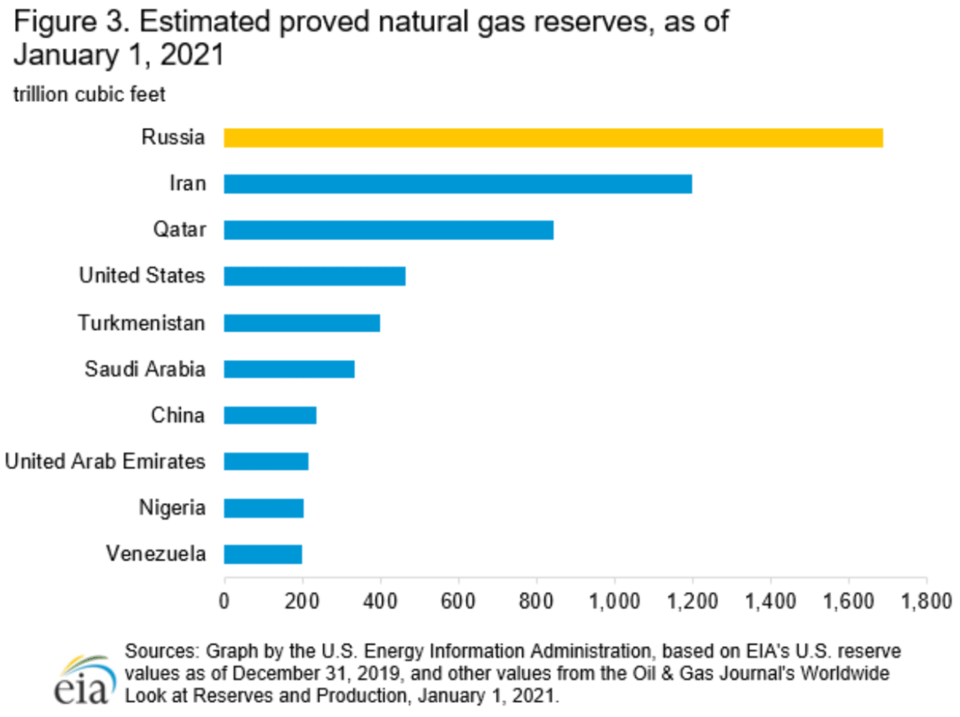

Traditionell zieht Russland seine Stärke hauptsächlich aus dem Rohstoffreichtum. Als führender Lieferant von Erdöl und Erdgas ist er auch für Deutschland unverzichtbar – vor allem für Gas, das per Pipeline ins Land gepumpt wird. 1970 unterzeichneten die Bundesrepublik und die Sowjetunion das erste Erdgasabkommen. In einem Tauschgeschäft wurde sowjetisches Erdgas gegen Leitungsrohre aus dem Westen geliefert. Ostdeutsche Arbeiter schweißten sie in der Ukraine zusammen. Seit 1999 wird das Gas durch die Jamal-Europa-Pipeline (Kapazität: 33 Mrd. Kubikmeter) und durch das Ukraine-Leitungssystem (Kapazität: 120 Mrd. Kubikmeter) nach Deutschland und Europa geleitet. Die zwei Stränge der Nord Stream1-Pipeline können 55 Mrd. Kubikmeter Gas direkt aus Russland befördern. Umstritten bleibt die Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream 2.

Heute nimmt Deutschland 16 Prozent der russischen Gasexporte ab, ein über die Jahre recht stabiler Anteil – und zusammen mit Italien und Frankreich knapp die Hälfte der auf Europa und Eurasien konzentrierten Lieferungen. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) nahm Deutschland im Jahr 2020 rund ein Drittel (56 Milliarden) der 168 Milliarden Kubikmeter Erdgas ab, die Russland nach Europa lieferte. Bei einem heimischen Konsum von 87 Milliarden Kubikmeter im gleichen Jahr ist das ein hoher Anteil. Die zweitwichtigste Erdgas-Bezugsquelle für Deutschland ist Norwegen, gefolgt von den Niederlanden.

Gerade bei Gas ist eine kurzfristige Substitution nicht möglich. Anders bei Erdöl. Da ist die EU ebenfalls der größte Kunde Russlands (48 Prozent), wovon wiederum die größten Mengen auf Deutschland, die Niederlande und Polen entfallen. China bezieht mit 31 Prozent der russischen Exportmenge viel mehr Öl als Gas. Eine Situation, die Moskau mit einer gezielten Wachstumsstrategie bald ändern will.

Substanzielle Abhängigkeit

Außer bei Erdgasimporten, wo eine substanzielle deutschen Abhängigkeit besteht, spielt Russland somit weder bei den Exporten noch bei den Importen eine überragende Rolle. Zugleich weisen Energieexperten daraufhin, dass die Abhängigkeiten bei Erdgas wechselseitig sind – und zwar wegen der Leitungsgebundenheit durch das vorhandene Pipelinenetz. Auch Russland kann kurzfristig keine alternativen Exportmärkte erschließen, wenngleich es seit einigen Jahren intensiv daran arbeitet. 2019 ging die erste Gasröhre nach China in Betrieb. Laut IfW flossen 2012 lediglich 0,1 Prozent der russischen Fördermenge dorthin; 2020 waren es bereits fünf Prozent und elf Prozent für Gesamt-Asien.

Die erste Gaspipeline „Power of Siberia“ in die chinesische Provinz Heilongjiang soll bis 2025 ihre volle Kapazität erreichen und dort vor allem Kohle als Energiequelle ersetzen. Parallel ist eine weitere Röhre über die Mongolei in Planung. Neue Gasmärkte jenseits von Europa will Moskau auch durch den Ausbau seiner Flüssiggaskapazitäten erschließen. Laut IEA zielt die 2020 verabschiedete Energiestrategie Russlands bis 2035 auf etwa die gleiche Exportmenge Flüssiggas ab wie heute über Pipelines.

China für Russland immer wichtiger

Für Russlands Außenwirtschaft ist die Volksrepublik sowieso schon wichtigster Handelspartner und festigt diese Position zunehmend. Mit dem Reich der Mitte wickelte Russland 2020 mehr als 18 Prozent seines Außenhandels ab. Deutschland kommt als zweitwichtigster Handelspartner auf 7,4 Prozent. Darauf folgen die Niederlande, die als Umschlagplatz für Rohstoffe eine große Rolle spielen.

Seine Einfuhren bezieht Russland fast zu einem Viertel aus China, aus Deutschland zu rund zehn Prozent – vor Verhängung der Sanktionen waren es noch zwölf Prozent. Bei den Exporten führen China (14,6 Prozent), Niederlande (7,4 Prozent), Großbritannien (6,9 Prozent) und Deutschland (5,5 Prozent) auf Platz vier. In den ersten neun Monaten 2021 stiegen Russlands Importe aus Deutschland laut Zollverwaltung um 22 Prozent, die Ausfuhren um 29 Prozent.

Während Russland insgesamt seine Einfuhren von 2015 bis 2020 um über ein Viertel steigerte, sind die Exporte laut dem Wirtschaftsdienst GTAI leicht gesunken. Das lag am Einbruch bei Öl und Gas, deren Ausfuhrwert sich um ein Drittel verringerte. Mineralische Brennstoffe machten von dem gesamten Exportvolumen in Höhe von 337 Mrd. Dollar ganze 142 Mrd. Dollar aus.

Wen treffen Sanktionen härter?

Die Frage nach Abhängigkeiten von Russland gewinnt immer dann an Relevanz, wenn über eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland spekuliert wird – so wie jetzt angesichts der für die Ukraine bedrohlichen Situation an der Grenze zu Russland. So hielt das IfW die Bedeutung des Russlandhandels für Deutschland und die meisten EU-Staaten schon 2014 für begrenzt – mit der Ausnahme von Erdgas. Außerdem sei Russland auf die Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft ebenso angewiesen wie auf den Import technologieintensiver Güter aus dem Westen. Die russische Wirtschaft würde demnach unter härteren Sanktionen wesentlich stärker leiden als die westlichen Volkswirtschaften.

Befürworter einer härteren Gangart gegenüber Russland argumentieren zudem, dass die Strafmaßnahmen von 2014 sowieso nur einen winzigen Teil der russischen Wirtschaft treffen. Das Potenzial für ein breiteres Instrumentarium im Finanz- und Technologiebereich und bei den Investitionen gilt als wesentlich größer. Direkt betroffen ist bislang ein eher enges Handelssegment: Bei Exportverboten sind es vor allem militärische Güter und Ausrüstungen für die Entwicklung von Offshore-, Fracking- oder Unterwasserfeldern in der Ölbranche, sowie alle Produkte von der Krim. Die von Moskau verhängten Gegensanktionen betreffen Importe bestimmter Lebensmittel.

Rückblickend haben die Sanktionen nach einer Untersuchung von 2018 eher indirekt handelsdämpfend gewirkt: durch US-Finanzsanktionen gegen wichtige russische Finanzinstitute und Energieunternehmen, deren Liste im Lauf der Zeit zunahm. Demnach wurde das russische Bankensystem geschwächt, und die Unsicherheit darüber, welche Finanzbeziehungen überhaupt zulässig sind, erschwerte Finanzierungen für Exportgeschäfte mit Russland.

Schwere Last

Deutschland trage in dieser Entwicklung eine schwerere Last als andere, so das Fazit. Von 4 Mrd. Dollar monatlich verlorenem Handelsvolumen entfielen 1,8 Mrd. Dollar oder 45 Prozent auf Exporte sanktionierender Länder – und 55 Prozent auf Russland. Die EU erleide 92 Prozent des Schadens, mit einem deutschen Löwenanteil von 38 Prozent oder 667 Mio. Dollar Handelsverlust pro Monat. Ex-IfW-Chef Markus Felbermayr bezifferte die „sehr ungleich verteilten“ Kosten von Sanktionen für Deutschland auf etwa 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung – in Frankreich sind es sehr viel weniger.

Wie sehr das Geschäftsklima abgekühlt ist, lässt sich auch an Investitionen deutscher Unternehmen ablesen. Der Ostausschuss bedauert die zunehmende Kürzung von Investitionsprogrammen und unterstreicht die Bedeutung Russlands für die deutsche Energiewende. Schon 2019 waren laut Bundesbank die Netto-Direktinvestitionen in Russland auf rund 2,1 Mrd. Euro zurückgegangen – 36 Prozent weniger als im Vorjahr. Als Grund für den Rückgang werden bürokratische Hindernisse, die Sanktionen von EU und USA und der Protektionismus genannt.