Zum gängigen Klischee über Ökonomen gehört ein unerschütterlicher Marktglaube. Und tatsächlich liefern VWL-Grundkurse an Universitäten nicht den zwingenden Gegenbeweis hierfür. Noch immer ist die Lehre von neoklassischer Theorie und ordnungspolitischen Ansichten geprägt: Freie Märkte, hohe Effizienz und ein schlanker Staat führen demnach zum optimalen Ergebnis – dem Pareto-Optimum. Doch auch das wird zunehmend hinterfragt. Klima-, Finanz- oder Coronakrise: Die Rufe nach staatlichen Interventionen werden immer lauter, auch aus der Ökonomenzunft selbst. Der klassische Marktliberalismus scheint am Ende, die ökonomische Debatte dafür umso breiter – oder etwa doch nicht?

Ob sich tatsächlich etwas im Diskurs verschoben hat, das haben jetzt die beiden Ökonomen Rouven Reinke und Laura Porak untersucht. Sie haben dabei einen unorthodoxen Ansatz gewählt: Die beiden Doktoranden – Reinke promoviert in Hamburg, Porak in Linz – werteten für ihre Studie Interviews aus, die der Moderator Tilo Jung mit prominenten Volkswirten geführt hat. Das Markenzeichen seines Youtube-Formats „Jung & Naiv“ sind Jungs provokante und vermeintlich naive Fragen.

Das Ergebnis der beiden Forscher: Die lange Ära marktliberaler Dominanz ist offenbar vorbei – stattdessen setzt sich ein „flexibler Pragmatismus“ durch. Dem Staat werde eine deutlich aktivere Rolle eingeräumt, schreiben die Autoren. Getrieben werde diese Entwicklung dabei durch Ökonomen wie die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, DIW-Präsident Marcel Fratzscher, Gaspreisdeckel-Erfinderin Isabella Weber oder EZB-Direktorin Isabel Schnabel.

„In den letzten 100 Jahren hat sich in der Ökonomik ein marktzentriertes Denken durchgesetzt“, erklären die Autoren gegenüber Capital. „Gesellschaftliche Anforderungen wie den Klimaschutz adaptieren Ökonomen seither zwar in ihr Denken – allerdings bleibt das Denken in den Kategorien Märkte, Preise und staatlicher Rahmen zentral.“ Der „flexible Pragmatismus“ vereine dagegen Marktdesign-Instrumente wie etwa eine CO2-Bepreisung, öffentliche Investitionen und marktkonforme Sozialleistungen. „Er reagiert flexibel auf ökonomische Veränderungen, ohne dabei aber beliebig zu sein, ohne also das marktzentrierte Denken aufzugeben“, fassen Porak und Reinke ihre Ergebnisse im Fachmagazin „Makronom“ zusammen.

Umstrittene Annahmen

Allerdings ist die Grundannahme, dass die Ökonomie in den vergangenen 100 Jahren komplett marktzentriert gewesen sei, durchaus umstritten. Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Diskussionen, ob der Staat eine noch stärkere Rolle spielen sollte – und tatsächlich wurde bei Bankenrettungen oder Coronahilfen auch entsprechend gehandelt. Einen klassisch marktliberalen Konsens als Ausgangspunkt zu wählen und daraus nun eine Diskursverschiebung abzuleiten, ist entsprechend kühn. Doch als Zeitpunktdiagnose zur Frage, in welchen Denkschulen sich Deutschlands Spitzenökonomen aktuell bewegen, liefert die Studie höchst interessante Ergebnisse.

Das unkonventionelle Studiendesign mit Material der „Jung & Naiv“-Sendungen, bei denen es häufig um den Klimawandel und Verteilungsfragen geht, halten die Autoren für eine Stärke: „Durch die Fragestellungen werden die Interviewpartner zu politisch-ideologischen Positionen gedrängt.“ Daneben gingen die Diskussionen in die Tiefe, dauern teilweise bis zu vier Stunden – und die acht untersuchten Ökonomen seien gezwungen, ihre Ansätze möglichst simpel zu erklären.

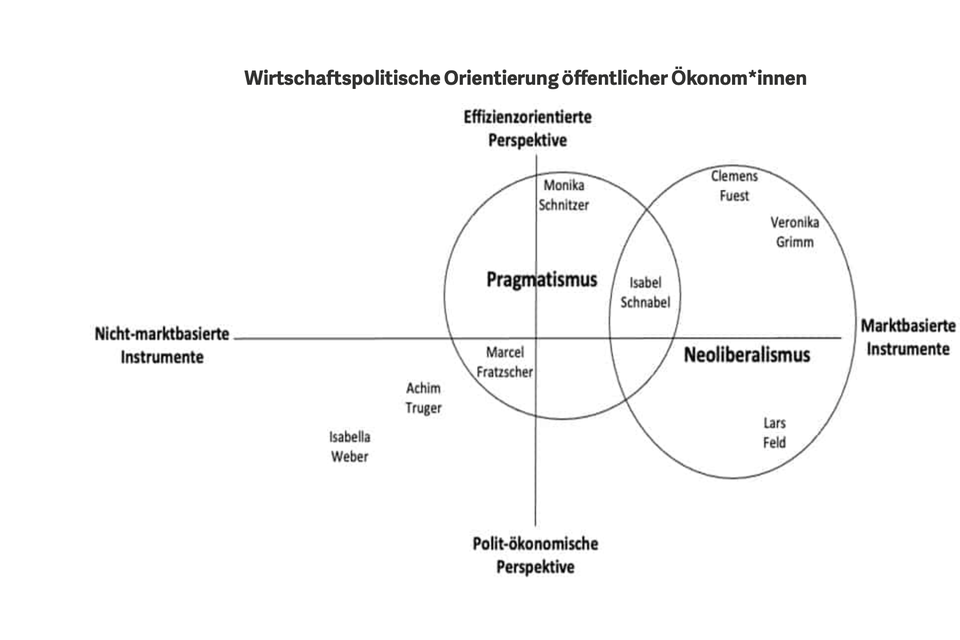

Ihre Einordnungen fassen Reinke und Porak in einem Koordinatensystem zusammen. In diesem bewegen sich Ökonomen zwischen „nicht-marktbasierten“ und „marktbasierten Instrumenten“ einerseits sowie zwischen „effizienzorientiert“ und „polit-ökonomisch“ andererseits. Im Prinzip zeigt die horizontale Achse also, wie marktliberal ein Ökonom ist – die vertikale Achse verdeutlicht, wie ideologisch, also „polit-ökonomisch“, dieser argumentiert. Je nach Aussagen in den „Jung & Naiv“-Interviews lassen sich die Ökonomen dann hier einsortieren. Gegenüber quantitativen, also datengestützten Analysen, habe das einen Vorteil: „Die qualitative Forschung stützt sich auf ausgewählte Fallbeispiele und kann so sehr viel besser Unterschiede und Feinheiten erkennen“, erklären die Autoren.

Gemischtes Feedback

Im Ergebnis kommen Reinke und Porak so zum Schluss, dass es immer noch eine breite Front an neoklassisch geprägten Ökonomen in Deutschland gibt – allen voran Ifo-Chef Clemens Fuest, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sowie Lars Feld, Präsident des Freiburger Walter-Eucken-Instituts. Daneben existiert eine zweite Front um Monika Schnitzer, Isabel Schnabel und Marcel Fratzscher, die dem „flexiblen Pragmatismus“ zuzuschreiben sind. Und noch weiter draußen befinden sich Isabella Weber und der Wirtschaftsweise Achim Truger, die sich für einen besonders aktiven Staat aussprechen.

Unter Ökonomen erhält die Studie ein gemischtes Feedback. Truger lobt die Autoren, denen eine „wichtige Diskussionsanregung“ gelungen sei. Er selbst sieht sich weitestgehend richtig eingeordnet. „Die Einordnung bezieht sich vor allem auf meine klimapolitische Position. Und da stimmt es, dass ich neben dem CO2-Preis eine wichtige Rolle für öffentliche Investitionen, Förderprogramme und Industriepolitik sehe – also nicht primär für marktbasierte Instrumente. Und wenn mit „polit-ökonomisch“ gemeint ist, dass für mich Verteilungswirkungen und gesellschaftspolitische Auswirkungen ökonomischer Maßnahmen eine wichtige Rolle spielen, dann trifft das auch zu.“

Weber hatte erst kürzlich im Capital-Interview erklärt, dass sie das Schubladendenken von Markt- versus Staatsorientierung für überholt halte: „Mir geht es eher darum, dass man den Markt als Frühwarnsystem nutzt. Beispielsweise bei Preisen. Eine starke Preisbewegung deutet auf eine große Schieflage in einem Markt hin. Wenn sich ergibt, dass ein staatlicher Eingriff dazu beitragen kann, die Schieflage zu korrigieren, dann kann das sinnvoll sein.“ Man benötige aber den gesamten Instrumentenkasten.

Definitionen unklar

Kritik gibt es zum Beispiel von Rudi Bachmann von der US-amerikanischen University of Notre Dame: „Ich kann mit dieser Einteilung ehrlich gesagt nichts anfangen.“ Viele Ökonomen entschieden fallweise, ob sie sich für marktbasierte und nicht-marktbasierte Instrumente aussprächen. Vor allem in Krisensituationen könnten schnelle ordnungsrechtliche Instrumente sinnvoll sein. Das erkläre aber noch nicht, ob sich jemand grundsätzlich einordnen lasse.

Auch das Studiendesign halte er für fragwürdig, da die Datenbasis sehr klein sei. Außerdem führe Jung seine Interviews vor allem zur Dokumentation, wie falsch neoklassische Ökonomen immer lägen, kritisiert Bachmann. Grundsätzlich sei ihm der Begriff des „flexiblen Pragmatismus“ zu schwammig.

Truger hält die Entwicklung hingegen für grundsätzlich plausibel: „Privatisierung, Deregulierung, Steuersenkungen und Abbau des Sozialstaats werden zunehmend hinterfragt und nicht mehr als Allheilmittel gesehen. Von daher: Ja, ich denke, dass der ordnungspolitische Dogmatismus seit der Finanzkrise 2009 auf dem Rückzug ist und die wirtschaftspolitische Beratung viel offener und pragmatischer geworden ist.“