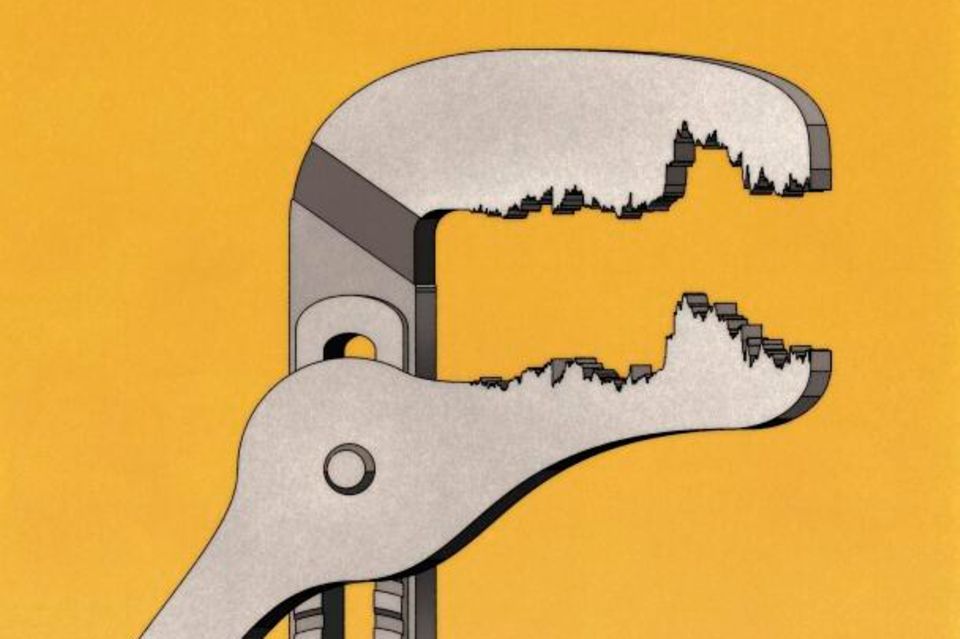

Es erinnert ein wenig an die Fabel von Münchhausen, was die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute zur Lage der Konjunktur schreiben – eine Person, oder in diesem Fall eine Wirtschaft, die sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf zieht. Die Institute sehen in ihrer Herbstprognose die Lage der deutschen Wirtschaft wieder etwas besser, allerdings nur, weil strukturelle Probleme mit Geld kaschiert werden und sich der Inlandskonsum durch steigende Reallöhne stabilisiert. Das deutsche Wirtschaftsmodell, Hightech-Produkte ins Ausland zu verkaufen, hingegen, steht stärker denn je im Feuer. Das ist auch der wesentliche Unterschied zum Frühjahrsgutachten der Institute, in dem noch mit deutlich geringeren Zollsätzen und einem schwächeren Euro gerechnet wurde.

Konkret rechnen die Experten nun mit einem Mini-Wachstum 2025 von 0,2 Prozent. In den kommenden beiden Jahren dürfte das Schuldenpaket der Bundesregierung immerhin zu einem Wachstum von 1,3, beziehungsweise 1,4 Prozent führen. „Die deutsche Wirtschaft steht nach wie vor auf wackeligen Beinen“, sagte die Konjunkturchefin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Geraldine Dany-Knedlich. „In den beiden kommenden Jahren erholt sie sich zwar spürbar. Angesichts anhaltender struktureller Schwächen wird diese Dynamik allerdings nicht von Dauer sein.“

Export-Wirtschaft braucht neue Partner

Die Wissenschaftler forderten die Koalition von Union und SPD in ihrem Gutachten mit dem Titel „Expansive Finanzpolitik kaschiert Wachstumsschwäche“ auf, mehr zu tun, um den Wirtschaftsstandort und die Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Sie legten einen Zwölf-Punkte-Plan für Strukturreformen vor, der Deutschland fitter für die Zukunft machen soll.

Die Forscher empfahlen etwa in der Handelspolitik, das Mercosur-Abkommen mit mehreren südamerikanischen Staaten zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Die Not sei groß, zumal China immer aggressiver im Wettbewerb auftrete und sich die USA abschotteten. Neue Partner müssten her. Außerdem nannten die Forscher einige Evergreens wie den Bürokratieabbau. In der Verwaltung sollten Stellen abgebaut und mehr Produktivität durch Digitalisierung erreicht werden.

Dank der Mehrausgaben des Staates für die Infrastruktur komme die Binnenwirtschaft zwar spürbar in Fahrt, „allerdings werden die strukturellen Probleme nur kaschiert“, betonten die Institute. „Die Perspektiven verschlechtern sich, was sich auch in voraussichtlich sinkenden Wachstumsraten des Produktionspotenzials widerspiegelt.“ Hohe Energie- und Lohnstückkosten im internationalen Vergleich, Fachkräftemangel sowie eine weiter abnehmende Wettbewerbsfähigkeit bremsten die langfristigen Wachstumsaussichten weiter.

Hinzu kämen hohe finanzielle Belastungen im Gesundheitssystem. „Die Kosten für das Gesundheitswesen steigen überproportional“, hieß es weiter. Effizienzsteigerungen seien daher unerlässlich. Auch bei der Rente sehen die Ökonomen Reformbedarf: Bestandsrenten sollten langsamer steigen als Nominallöhne. „Ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre, den Nachhaltigkeitsfaktor wieder aufleben zu lassen.“ Anreize für einen frühen Renteneintritt müssten gestrichen werden. Auf dem Arbeitsmarkt brauche es eine vereinfachte und erweiterte Anerkennung ausländischer Abschlüsse, um Fachkräfte anzulocken.

Impulse für die Wirtschaft kommen aus dem Inland

Während die Dienstleistungsbereiche, insbesondere im öffentlichen Sektor, in den kommenden zwei Jahren kräftig zulegen dürften, werde die Erholung im produzierenden Gewerbe wohl nur verhalten ausfallen, hieß es. Vor allem die Auslandsnachfrage nach deutschen Waren schwächele – wegen schwindender Wettbewerbsfähigkeit und höherer Zölle. „Daher fallen kräftige Zuwächse bei den Exporten dieses Mal als Treiber aus – gestützt durch die expansive Finanzpolitik konzentriert sich die Erholung auf die Binnenwirtschaft.“

Im April hatten die Regierungsberater für dieses Jahr 0,1 Prozent Wachstum vorausgesagt und plus 1,3 Prozent für 2026. Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose (GD) wird federführend erarbeitet vom Berliner DIW, dem Kieler IfW, dem Münchner Ifo-Institut sowie dem Essener RWI und dem IWH aus Halle.