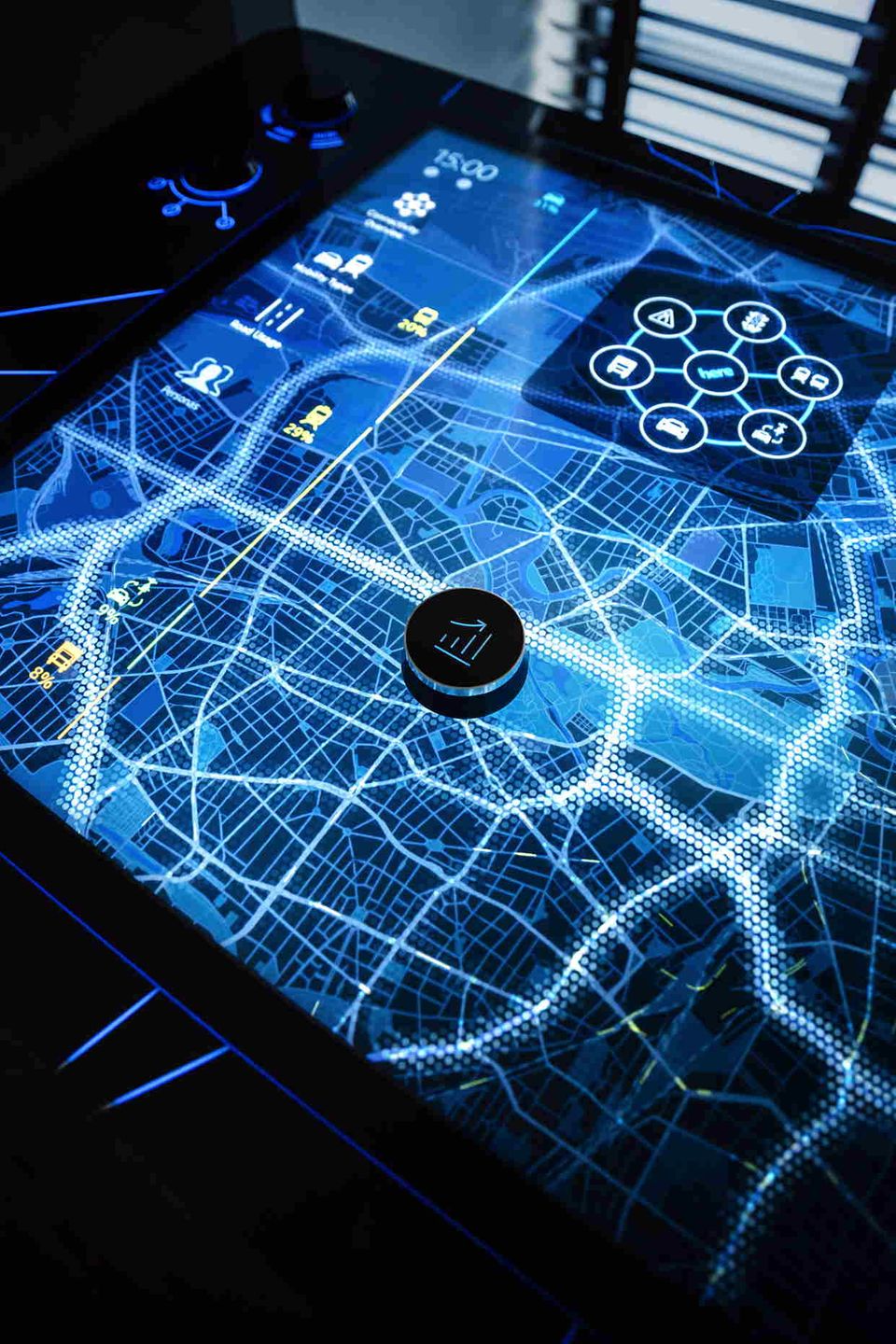

Wer in die Zukunft blicken will, muss sich in der Berliner Invalidenstraße erst eine Videobrille um den Kopf schnallen. Plötzlich gehen Lichter an, blaue, grüne, weiße Strahlen schreiben die Umrisse von Häuserblocks und Wolkenkratzern in den Himmel.

Frankfurt am Main im Jahr 2030: Wie aus dem Fenster eines Polizeihubschraubers ist jetzt das Frankfurter Nordwestkreuz zu erkennen (während beim Umherlaufen unter den Füßen das Stabholzparkett knarzt). Kleine, blaue Rechtecke steuern über die Autobahnabfahrten tief unten, stauen sich, bis der Verkehr in der Rushhour zum Erliegen kommt. Nichts geht mehr.

Jedes der kleinen, blauen Autorechtecke funkt aber unablässig kleine, blaue Bläschen nach oben: aktuelle Verkehrsdaten. Entlang der Strecke gehen plötzlich Tempolimitschilder an – und kurz danach rollen die kleinen, blauen Kästchen wieder flüssig in Richtung der Frankfurter Wolkenkratzer im Stadtzentrum.

Das ist die Zukunft, wie sie sich die Mitarbeiter des Berliner Unternehmens Here ausmalen. Auch für die Hauptstadt haben sie eine Vision: Bis 2030 wird der Anteil der Privatautofahrten am Berliner Verkehr von 36 auf 24 Prozent zurückgehen, lautet eine Prognose. Und: Radwege, U-, S- und Straßenbahnen müssen massiv ausgebaut werden, um den Verkehrsinfarkt zu verhindern.

Ein wenig erfreuliches Szenario für die deutschen Autobauer, die 2016 fast 16 Millionen Pkw weltweit verkauften und die – mit 405 Mrd. Euro Umsatz und rund 800.000 Beschäftigten im Inland – wie niemand sonst in der Welt Interesse an der freien Fahrt für freie Bürger haben.

Trotzdem haben sich die großen drei deutschen Premiumhersteller BMW, Daimler und Audi Ende 2015 ein Herz gefasst und den Anbieter digitaler Landkarten Here übernommen. Für 2,8 Mrd. Euro vom finnischen Nokia-Konzern. „Gefahr im Verzug“ habe bestanden, sagt BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich. Es habe „Anzeichen“ gegeben, dass „US-Westküstenkonzerne“ Here womöglich „vom Markt nehmen wollten“.

Ungewohnte Kooperation

Nie zuvor haben sich Deutschlands Autokonzerne auf ein so weitreichendes Unterfangen verständigt. Kooperation ja, vor allem technische Absprachen – aber für Milliarden Euro gemeinsam eine Firma kaufen? Das war neu. Allein diese eine Investition offenbart, wie sehr sich die drei Konzerne durch digitale Angreifer bedroht fühlen.

Ihre Marktstellung ist zwar nach wie vor gut, doch stehen die deutschen Konzerne unter gewaltigem Druck: Spätestens seit dem Dieselskandal gelten ihre Motoren mindestens als gestrig, wenn nicht gar als kriminell. Zudem traut man ihnen kaum zu, ihre schicken Autos ins digitale Zeitalter zu retten: autonomes Fahren, komplette Vernetzung, neue Mobilität. Doch dieses Bild stimmt nur zum Teil. Die Herausforderung durch Tesla und den Elektromotor müssen die Ingenieure von BMW, Daimler und Volkswagen tatsächlich noch lösen. In Sachen Digitalisierung aber sind die Deutschen viel weiter als oft unterstellt.

Ihr Tochterunternehmen Here könnte so etwas werden wie eine Verkehrsleitstelle für die gesamte Welt. Damit aber sind die deutschen Konzerne nicht nur auf Augenhöhe mit den kalifornischen Techgiganten Google und Apple, sondern haben sie in Teilbereichen bereits abgehängt.

Die, die das bewerkstelligt haben, sind Menschen wie Sylvia und Eike. „Twentysomethings“, Hipster mit Rauschebart und Dutt, die durch Berlin mit Rennrädern heizen und die wenig Aufhebens darum machen, dass sie gerade die Automobilindustrie umkrempeln. Softwarearchitekten, Entwickler, App-Designer, Tester, IT-Strategen. Gut 1000 von ihnen laufen durch die Gänge der Edisonhöfe in Berlin-Mitte, wo Here seine Zentrale eingerichtet hat; weitere 7000 arbeiten in den USA, in Berkeley, Seattle und Chicago, im indischen Mumbai, in Eindhoven sowie in kleineren Außenbüros.

Sylvia und Eike gehören zum Team „CAD“, das den Kern von Heres Routingsoftware weiterentwickelt. Jene Codezeilen, die im Wagen dafür sorgen, dass man den besten Fahrweg auch wirklich findet. Gibt es darin „Bugs“, Programmierfehler, wackelt die gesamte Navigation im Auto. Entsprechend scharf stehen sie unter Beobachtung der Chefentwickler.

Immer dienstags um 11 Uhr trifft sich das Team zum „Stand-up“. In der Unternehmenssprache Englisch berichten die fünf Programmierer den Stand der Arbeiten. „Wir haben einen Rückgang bei den Fehltests, wir wissen aber noch nicht, warum“, erklärt Eike, der einzige Deutsche in der Runde. Danach werden die Aufgaben für die nächste Woche verteilt. Yoav Flam, ein Schlacks mit Vollbart von Anfang 40, der das 60 Leute starke Navigationsentwicklerteam leitet, und Pierre Christoph Poyault, 32, der für die Arbeitsorganisation zuständig ist, sind erst mal zufrieden.

Gleich geht es weiter, zur nächsten langen Holztischreihe. Manche Arbeitsplätze sehen aus wie kleine Burgen, hinter denen sich die „Coder“, wie sich die Softwareentwickler selbst nennen, über ausgedruckte Befehlszeilen und viele bunte Post-it-Zettelchen beugen.

Für das nächste Subteam trägt Elizabeth aus Australien vor: Sie hat 15 Minuten, um mit ihren Kollegen aus Indien, Serbien, Armenien, der Ukraine, Spanien und Deutschland ihr Projekt zu diskutieren: eine Software, die eine Luxuslimousine vollautomatisch zur bestgelegenen Stromtankstelle navigieren soll. Der Testwagen steht demnächst bereit; nur der Kunde wirkt noch nicht so mit, wie er sollte.

Flam und Poyault besprechen kurz die Schwierigkeiten; dann geht es weiter. Noch drei weitere Teams haben die beiden an diesem Vormittag auf dem Programm, überall geht es darum, wie man beispielsweise schneller das nächste Softwaremodul fehlerfrei fertig bekommt und wann endlich die Software für die Einbindung von Autosensoren wie Radar, Lasermesser oder Infrarotzellen ins Navi fertig ist.

„Wir experimentieren“, sagt Flam, als er endlich in der wuseligen Küche einen Platz für seine Kaffeetasse gefunden hat und die Zeit, mit seinem Kollegen den Vormittag Revue passieren zu lassen. Die beiden sind so etwas wie die Scharniere, wenn es darum geht, die schnellen Arbeitsweisen des inzwischen groß gewordenen Berliner Start-ups Here mit den Bedürfnissen der Kolosse aus der Autoindustrie in Einklang zu bringen: Hier programmieren sie im Wochentakt nach den Methoden des „agilen Arbeitens“, der „Scrum Masters“ und des „Product Owners“; in Stuttgart, München, Ingolstadt aber denken sie häufig noch in Fünf-Jahres-Modellzyklen.

Voraussetzung für den Erfolg sei entscheidend, erklärt Flam, dass die Arbeit des Teams „transparent“ sei. Ansonsten akzeptiere er „alles, was uns voranbringt“. Das bedeutet vor allem Selbstorganisation: Alle sechs Monate können die Mitarbeiter ihren Bereich wechseln – und in das Team gehen, von dem sie glauben, sie könnten dort am nützlichsten sein.

Flams letzter Satz geht beinahe im Geschepper des Geschirrs unter. Wie es sich für die deutsche Industrie gehört, wischen und säubern bei Here Heerscharen von Putzfrauen Büros und Gänge zu jeder Tageszeit. Flam verdreht genervt die Augen: Widerstand zwecklos!

Auf in die Straßenschlacht!

Diesen Spagat muss Here aushalten, um in der Autowelt vorne mitzufahren. Und in den großen Konzernen brauchen sie jetzt vor allem Daten. Digitale Informationen, die mit Standorten und möglichst aktuellen Landkarten verknüpft sind. Mobilitätsplattformen, die Größe haben müssen. Wer sie beherrscht, kann mit dem bald überall vernetzten Autokunden Geld verdienen.

Wer nicht, werde „als fünftes Rad am Wagen enden“, sagt Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management in Bergisch-Gladbach. Als Zulieferer für die IT-Branche. Ungefähr so, wie das „Foxconn für Apple“ sei. „Die Chancen stehen 50:50“, glaubt der Professor, „dass das alles zugunsten der deutschen Autohersteller ausgeht.“

Die Konkurrenz ist in der Tat stark: Auch der US-Suchmaschinenriese Google verfügt über die vielen Daten, um in die Straßenschlacht zu ziehen. Und der iPhone-Konzern Apple investiert seit Jahren Milliarden in seine Maps-Sparte und ein geheimnisumwittertes Autoteam.

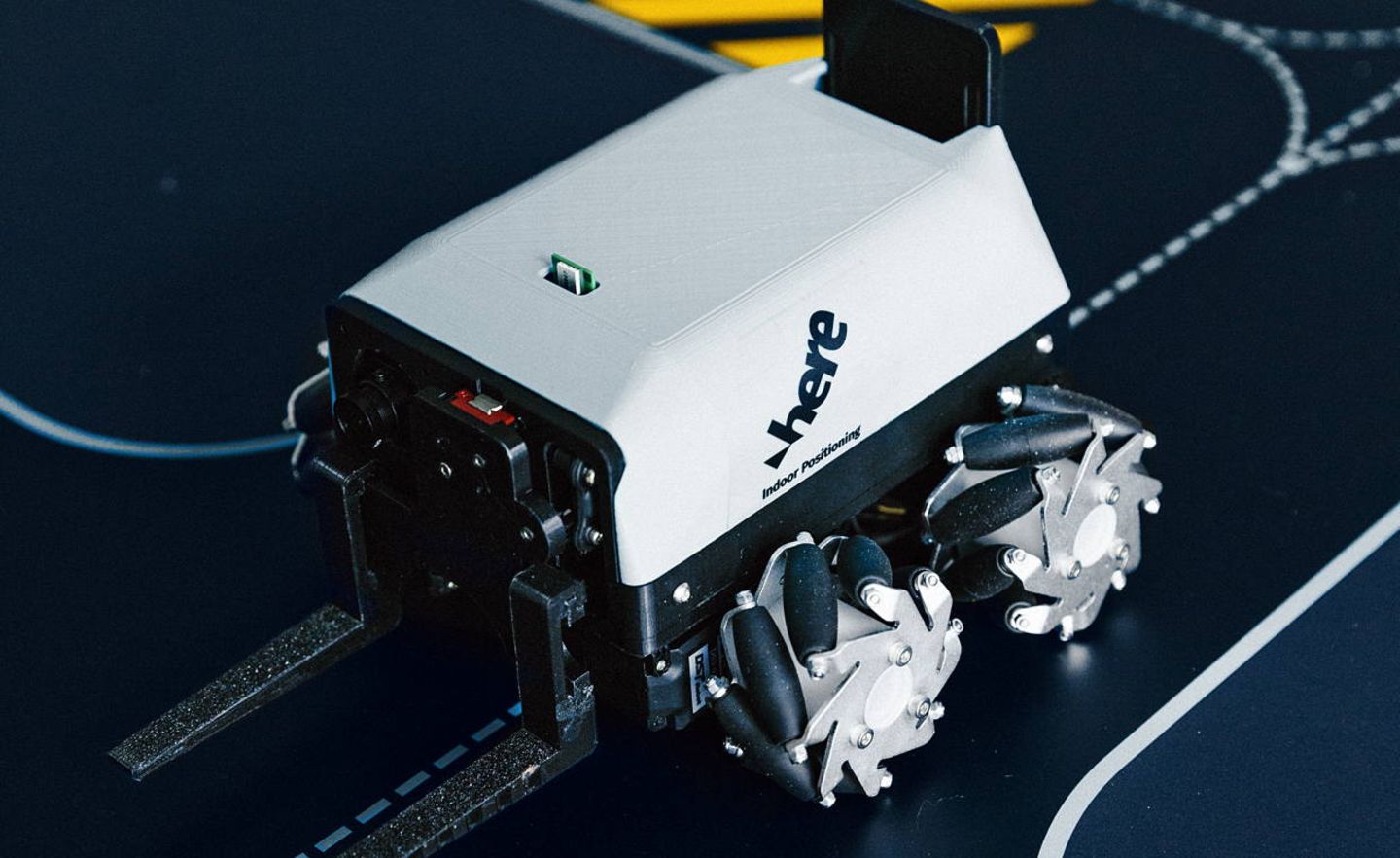

Here aber ist heute der Weltmarktführer für Navigation. In neun Jahren hatte schon Vorbesitzer Nokia seine 2006 übernommene Berliner Tochter Gate5 kontinuierlich ausgebaut: Für 8 Mrd. Dollar kauften die Finnen den Kartierungsdienst Navteq aus Chicago hinzu. Dank dieses Deals stecken Here-Karten heute in vier von fünf Autos, die in Europa und Nordamerika mit fest verbauten Navigationssystemen herumfahren. Rund 400 Spezialfahrzeuge weltweit sind permanent unterwegs, um Autobahnen und Städte zu kartografieren; für rund 200 Länder hält Here digitale Landkarten bereit, für mehr als 1300 Städte in 50 Ländern enthalten die Daten sogar Fahrpläne von Bussen und Bahnen; hinzu kommen 14.000 Gebäudepläne von Einkaufszentren, Parkhäusern und Flughäfen in 87 Ländern. Nur Google und Apple sind ebenfalls in der Lage, jährlich eine halbe Milliarde Euro und mehr in die digitale Vermessung der Welt zu stecken.

Trotz dieser Zahlen wissen die deutschen Autobauer, dass der Kauf von Here nur eine Basis ist, um die US-IT-Konzerne in Schach zu halten. „In der Autoindustrie sind wir es gewohnt, Entscheidungen nach Gewinngesichtspunkten und langfristig zu treffen“, so BMW-Entwicklungsvorstand Fröhlich, zugleich Aufsichtsrat bei Here. „Ziel ist, profitabel Marktanteile zu erobern. Auch vereinbaren wir beispielsweise mit einem Zulieferer für eine bestimmte Zeit Exklusivität für ein neues, innovatives Produkt, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben.“ Die Denkweise in der digitalen Welt sei hingegen: „The winner takes it all! Es geht darum, den Wettbewerb abzuschalten. Gewinn macht man dort als Monopolist. Bis es so weit ist, kann man beliebig viel Geld verbrennen“, sagt Fröhlich.

Geld, dass in Kalifornien in Unmengen zur Verfügung steht. Alleine Apples Reserven von umgerechnet 217 Mrd. Euro würden reichen, um alle deutschen Autokonzerne auf einen Streich zu kaufen.

Deshalb rücken BMW, Daimler und Audi zusammen und kooperieren. So haben sie inzwischen Intel mit 15 Prozent an Here beteiligt. Der US-Chip-Riese, dessen Kerngeschäft mit PC-Prozessoren schrumpft, wittert im vernetzten Auto seine Chance und gewährt Here Zugang zu seinen riesigen Entwicklungskapazitäten. Für das Chinageschäft hat Here mit dem Kartenanbieter NavInfo vor Ort ein Joint Venture gegründet. Mit Chinas wichtigstem Internetkonzern Tencent strebt man eine Zusammenarbeit an.

Die Neuzugänge wertet Edzard Overbeek als Zeichen dafür, dass seine Strategie aufgeht: Overbeek, seit 2016 Chef von Here, will das Unternehmen zu einer Plattform für das „digitale Abbild der realen Welt“ machen. Gerade ist der Manager, 50, aus Tel Aviv eingeflogen, am nächsten Tag geht es schon wieder weiter, irgendwohin auf dem Globus, zu einem potenziellen Kunden, zu einem anderen Here-Büro. Diesen Lebenstakt hat Overbeek von seinem früheren Job mitgebracht: Für den US-Internetausrüster Cisco hat er zuvor den globalen Service geführt, 15.000 Mitarbeiter, 12 Mrd. Dollar Umsatz.

In ähnliche Dimensionen würde Overbeek wohl auch gerne Here bringen. Im vergangenen Jahr kamen die Berliner noch auf vergleichsweise bescheidene 1,2 Mrd. Euro Jahresumsatz. Overbeek will das existierende digitale Kartenmaterial um aktuelle Informationen erweitern: Wenn mit Here vernetzte Autos im Winter zum Beispiel Schlangenbewegungen fahren, soll der nachfolgende Verkehr vor Glatteis gewarnt werden. Stecken die dafür nötigen Sensoren erst im Gros aller Pkw, ließen sich weitere Dienstleistungen entwickeln: „In München zum Beispiel sucht man immer lange nach einem Parkplatz. Künftig können wir per Knopfdruck jedem Autofahrer kurzfristig einen Platz im Parkhaus reservieren.“ Die Stadtverwaltung von Toronto hofft, mit Here nicht nur den Verkehr der Metropole zu verflüssigen, sondern auch die Routen der Müllabfuhr zu verbessern. Hamburg hat eine ähnliche Kooperation angekündigt.

Damit all die Pläne aufgehen, müssen die Autohersteller weiter aufrüsten. Nicht nur im Auto, sondern auch in der eigenen Organisation. Kameras, Miniradare, Lasermesser und im Pkw verbaute Netzwerkrechner, um das komplexe IT-Bordsystem zu steuern, müssen Standard sein. Stück für Stück soll so ein digitaler Blick in die Zukunft entstehen: Straßen mit Baustellen, Verkehrsschildern, Ampelschaltungen, Staus, Tankstellen, Bus- und Bahntrassen. Und sogar mit den Hindernissen im Luftraum, mit Höhen und Umrissen der Gebäude, frei hängenden Stromleitungen. Auch Amazon arbeitet mit Here. Für eine künftige Belieferung der Kunden per Flugdrohne, die der Internethändler erprobt, sind auch Luftraumdaten wichtig.

Google fürs Auto

Mit BMW gehört immerhin jener Autohersteller zu den Here-Eignern, der seine Modelle seit Jahren mit vernetzten Sensoren ausstattet: Neun Millionen Autos mit dem weiß-blauen Emblem sind bereits per Mobilfunk online. Das seien, erklärt BMW, 50 Prozent aller derzeit vernetzten Pkw in der Welt. Doch selbst wenn alle Bayern-Autos Daten funkten – BMW deckt gerade mal drei Prozent des Weltmarkts ab. Die Konkurrenz muss mitziehen. Und alle anderen auch, für die Standortdaten wichtig sind. So stehen auf Heres Kundenliste neben General Motors, Opel, Porsche, Toyota, Volkswagen oder Volvo auch die Paketdienste Fedex und UPS sowie Facebook, Alibaba, Baidu, Microsoft, Oracle, SAP und Samsung.

Geht Overbeeks Plan auf, werden sie bald nicht nur Here-Daten kaufen, sondern im Gegenzug Informationen zurückmelden. Damit würde Here zu einer „offenen Plattform“, um die selbst Google und Apple nicht mehr herumkämen.

Here-Promotion-Video

Es ist inzwischen Donnerstag, kurz nach elf. Wieder haben Yoav Flam und Pierre Christoph Poyault ihre Teams zusammengerufen. Diesmal geht es allerdings nicht um Detailarbeit. Alle sechs Monate veranstalten die beiden den „Goal Pitch“: Ein turnhallengroßer Saal im sechsten Stock der Here-Zentrale füllt sich mit 50, 60, 70 Leuten. Zunächst wird das Büfett leer gegessen. Dann geht’s an die Arbeit: Je zwei Teams berichten sich gegenseitig von ihren Fortschritten und fordern zu kritischen Nachfragen auf.

Brav wie Schulkinder melden sich die Teammitglieder, wenn sie etwas beitragen wollen. Nach zehn Minuten wechseln die Rollen: Die andere Gruppe ist dran mit ihrer Präsentation. Nun muss die Australierin Elizabeth ihr Stromtankstellenprojekt den Kollegen vorstellen. Plötzlich wird es laut: Es geht um Arbeitsorganisation, Motivation und Einbeziehung anderer Teams. Elizabeth versucht, ruhig zu bleiben. Bis Poyault brüsk die Runde unterbricht. Die Zeit sei abgelaufen. „Was wir die ganze Zeit tun, ist ein Ausbalancieren zwischen Flexibilität und Stabilität“, sagt Poyault später. Da kann es auch mal ruppig zugehen.

Tempo und Mut zur Lücke haben jedoch nicht geschadet. „Früher war Here ein Verlag, der jedes Jahr seine digitalen Landkarten aktualisierte“, sagt Ralf Herrtwich, 55, bei Here Vorstand für Kunden aus der Autoindustrie. Heute sei man auf dem Weg zu einem „Anbieter von mobilen Echtzeit-Datenströmen“, sagt der Manager. „Viele Leute machen den Fehler, Google-Autos mit ihren Sensoren für die Zukunft zu halten. Dabei sind sie die Gegenwart“, sagt Herrtwich. Mit Here sollten Fahrzeuge „nicht nur für sich selbst, sondern voneinander lernen“.

Das abschreckende Beispiel

Bei IT-Auguren kommt das an. Here wird regelmäßig für seine Innovationsstärke gelobt. Im Mai attestierten die britischen IT-Marktforscher von Ovum den Berlinern, „ganz vorne“ bei ortsbezogenen Diensten und Landkarten zu sein. Das Hongkonger Beratungshaus Counterpoint wiederum sieht das Unternehmen gar im „Fahrersitz in der kommenden Welt des autonomen Verkehrs“.

Das Büro von BMW-Vorstand Fröhlich in München ist eine Huldigung an das Automobil. Passend zu den Hausfarben sind Wände und Boden weiß gehalten, es strahlt förmlich aus allen Ecken des Raumes. An der Wand hängt die Original-Kühlerhaube eines BMW-Rennwagens. Auf der Fensterbank stehen rund 100 Modellautos im Maßstab 1:33. „Das sind alles Wagen, die Geschichte geschrieben haben. Jedes Modell steht für Innovation in der Automobilgeschichte“, sagt Fröhlich.

Ein Jaguar E-Type ist dabei, eine Ente, der Käfer, ein Citroën DS, und, natürlich, einige BMW-Klassiker. Fröhlich pickt ein rotes Modell heraus und stellt es mit einem Scheppern auf den Glastisch: „Das ist ein Tucker von 1948“, sagt er. „Ein revolutionäres Modell: Es hatte Servolenkung, Schwenkscheinwerfer, Sicherheitsgurte und eine Karosserie mit extrem niedrigem Luftwiderstand.“ Der Erfinder, Preston Tucker, habe nur 51 Exemplare gebaut. Dann sei es der US-Konkurrenz gelungen, Tucker in die Pleite zu treiben.

Auch die innovativsten Unternehmen können scheitern. Das ist für Fröhlich die Lehre aus dem Tucker ’48. Mit Here soll das nicht passieren. Und, klar, mit den deutschen Autobauern auch nicht.