Jetzt müssen sie auf dem neuen Parkplatz schon wieder Löcher aufreißen. Am Morgen nämlich ist beim Autozulieferer ElringKlinger in Dettingen der CEO Stefan Wolf mit dem Firmen-Tesla angerauscht. Beide Ladesäulen vor der Zentrale waren besetzt. So geht es nicht weiter, hat Wolf beschlossen. Und befohlen: Da kommen noch vier Säulen hin! Es wird ohnehin bald mehr mit den E-Autos, glaubt er. Nicht mehr lang, dann werden auch die eigenen Mitarbeiter in ihren Pendlergaragen begriffen haben, wo die Reise hingeht.

Stefan Wolf ist ein seriöser Herr und bedächtiger Jurist mit Einfluss in der Landes-CDU und 20 Jahren Erfahrung im Automobilgeschäft. Dennoch könnte man an dieser Stelle die Frage aufwerfen, ob der Mann weiß, was er tut. Denn mit seiner Kabelei vor der Tür holt er sich doch augenscheinlich den eigenen Untergang vors Haus. ElringKlinger ist der weltweit größte Lieferant von Zylinderkopfdichtungen. Fast drei Viertel aller Motoren auf der Welt werden mit Wolfs Teilen abgedichtet. Wenn in absehbarer Zeit hauptsächlich Elektroautos herumfahren, wie dieser vorhersagt, werden die Kopfdichtungen nicht mehr gebraucht. 9000 Jobs stehen dann auf dem Spiel, auch der von Wolf.

Natürlich hat der Chef über die Frage längst nachgedacht. Er redet täglich mit den Verantwortlichen der Autoindustrie, er weiß, welche Fahrzeuge diese in zehn, 15 Jahren bauen wollen. „Die technologische Veränderung, die in der Branche derzeit stattfindet, sucht in der Geschichte der Autoindustrie ihresgleichen“, sagt er. „Der Wandel vom Verbrennungs- zum Elektromotor ist ähnlich tiefgreifend wie damals der Umstieg vom Pferd auf das Auto.“

Wie die Hufschmiede

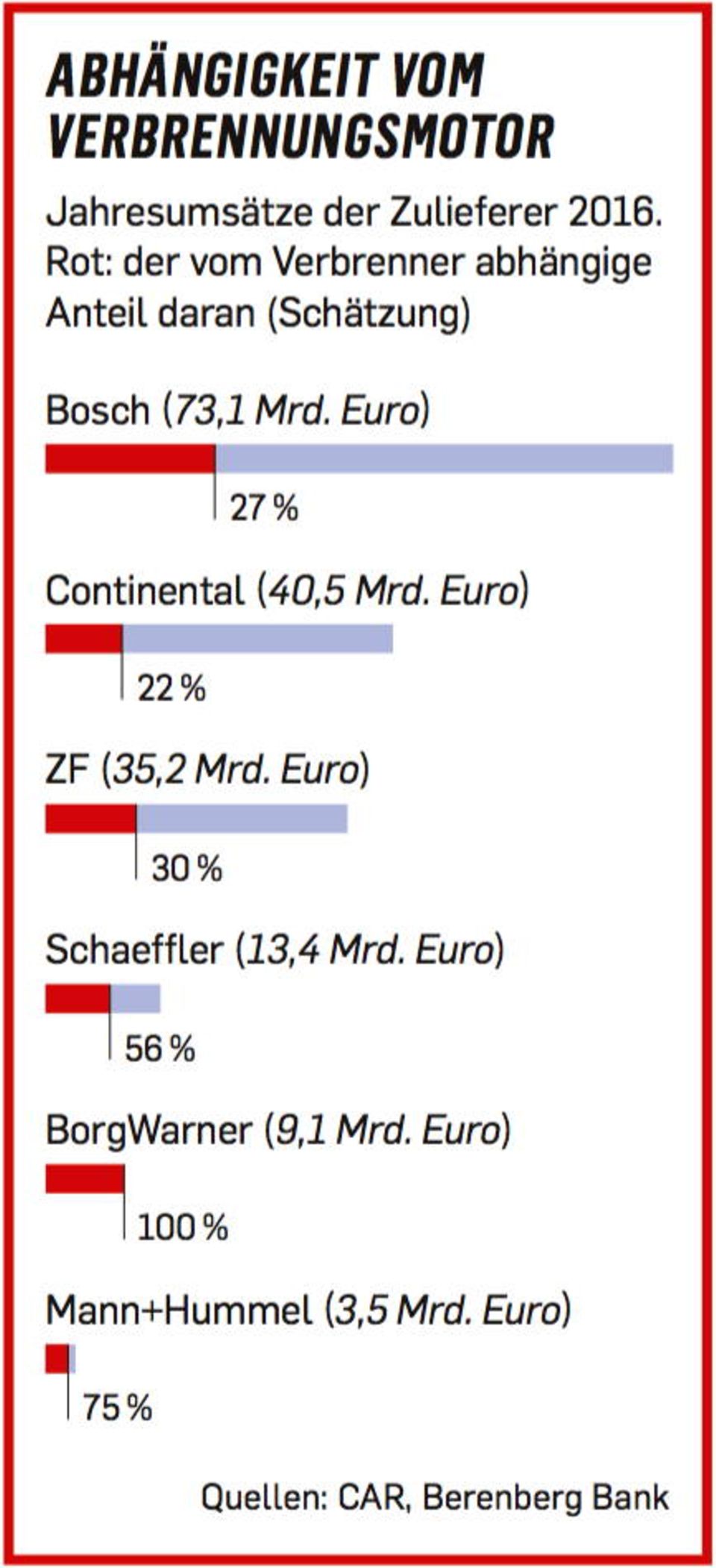

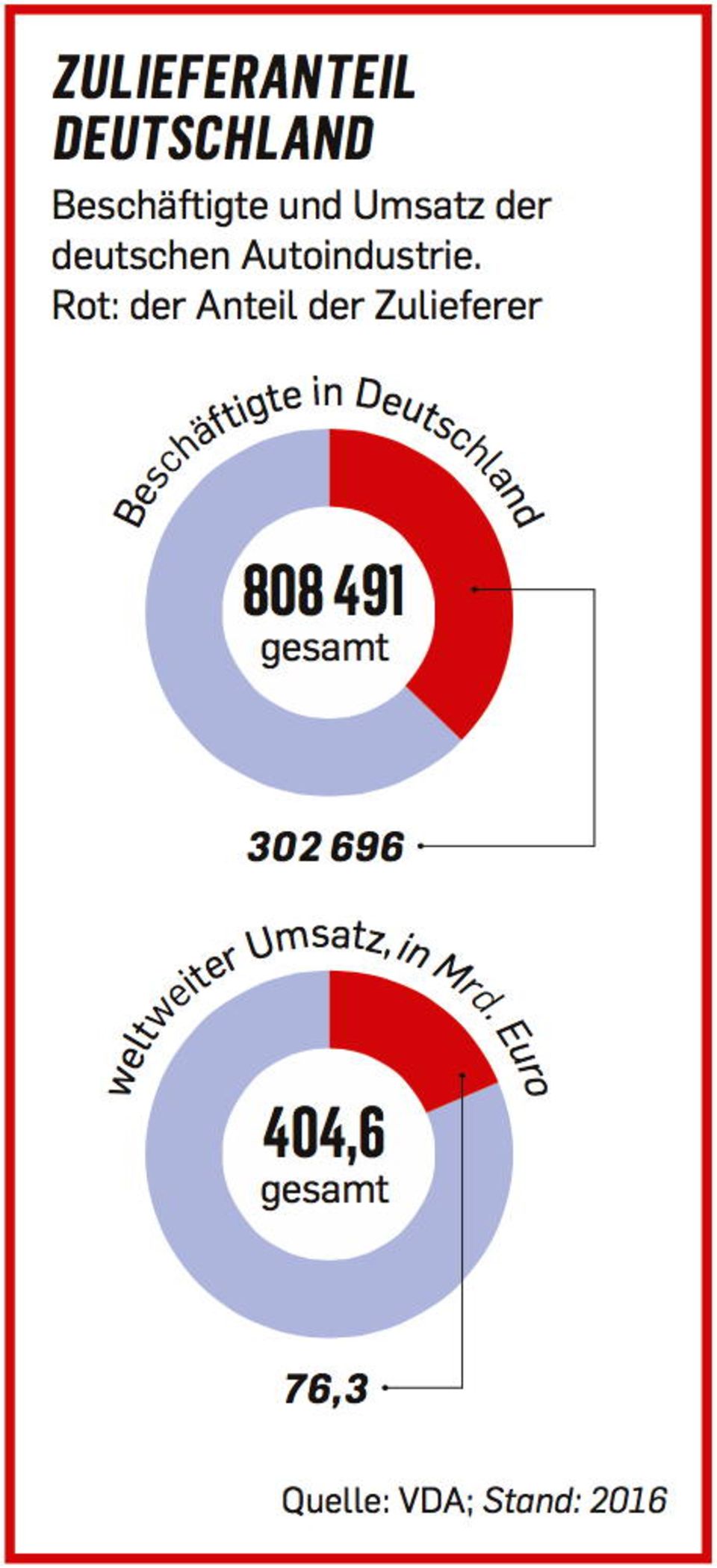

Dieselkrise, Tesla-Euphorie, Chinadruck, Feinstaub, Klimawandel, NO2: Kaum ein Tag vergeht ohne Sorge, was aus der glanzvollen deutschen Automobilindustrie werden soll. Um das Ende des Pferdewagens mögen sie sich verdient gemacht haben, fürchten einige – doch jetzt drohe ihnen selbst das Schicksal von Hufschmieden und Postillionen. Meistens geht es bei den Diskussionen um VW und Opel, BMW und Mercedes. Doch mindestens ebenso wichtig sind die Zulieferer. Denn die Firmen, die Einzelteile, Entwicklungen und ganze Technikkomponenten für die großen Hersteller liefern, stehen für ungefähr zwei Drittel der Wertschöpfung eines Neuwagens. Im vergangenen Jahr machten die deutschen Zulieferer 76 Mrd. Euro Umsatz, davon 46 Mrd. im Inland. Mehr als ein Drittel der in Deutschland erzielten Umsätze der Autoindustrie entfallen auf sie.

Ein Verbrennungsmotor bei BMW hat schon mal 1200 Einzelteile, haben Gewerkschafter nachgezählt. Beim E-Antrieb kamen sie nur auf 17. Weniger Teile heißt weniger Lieferanten, weniger Montage, weniger Arbeit – außer für Programmierer, die für Batteriemanagement und Leistungsentfaltung zuständig sind.

Und die Zulieferer sind womöglich schlechter dran als die großen Autobauer. Denn wenn der Technologiewandel so schnell kommt, wie manche jetzt erwarten, haben die Hersteller immer noch ihre Marke. Sie können die neue Technik bei Elektrozulieferern in China oder Kalifornien einkaufen, ihr Design drum herum stricken und ihr Label draufkleben. Für Verbrennerzulieferer ist es dann aber schon gelaufen.

Wer hier unten durch die südwestdeutsche Tiefebene fährt, trifft in fast jeder Kleinstadt auf einen größeren Zulieferbetrieb. Schon geht die Angst um, dass die ganze Branche, die ganze Region von der Zukunft hinweggefegt werden könnte. „Die Sorge manifestiert sich jetzt in den Unternehmen“, beobachtet Thomas Schlick, der bei der Beratungsfirma Roland Berger die Zulieferbranche betreut. „Für einige aber kommt die Erkenntnis schon zu spät.“ Der Übergang werde in jedem Fall schmerzhaft, sagt er. Bereits im Februar schlugen Insolvenzverwalter Alarm: „Nicht alle Unternehmen werden den Anpassungsprozess schaffen“, warnte der Vorsitzende des Insolvenzkreises des Deutschen Anwaltvereins, Martin Prager. Zehn Prozent jener Unternehmen, die vom Verbrennungsmotor abhängen, seien von Pleite und Liquidation bedroht.

Spezialisten überleben

Was aber sollen sie tun, um das zu vermeiden? Einige Unternehmen umarmen die Zukunft: Sie investieren beherzt in Teile für neue E-Autos, sei es über Zukäufe oder indem sie selbst Produkte entwickeln. Andere versuchen, die Autoindustrie hinter sich zu lassen und mit Teilen für andere Branchen zu überleben. Mittelfristig könnte es auch ein Weg sein zu konsolidieren: Unternehmen zusammenkaufen, Größeneffekte nutzen und so lange profitieren, wie die alte Technik noch läuft. „In der Branche hat es nie in größerem Maß Konsolidierung gegeben“, erklärt Berater Schlick. „Das geht jetzt langsam los.“

Derzeit lebten die meisten noch extrem komfortabel, hohe Umsätze, gute Erträge. Doch wer diese Situation nicht genutzt hat, werde das bald spüren, prophezeit Schlick. Besonders Mittelständler mit geringer Entwicklungstiefe seien akut bedroht. Ein letzter Weg zum Überleben wäre vielleicht noch Spezialisierung: Auch in den mutigsten Szenarien werden nicht alle Verbrenner verschwinden. Lkw, Schiffe, Maschinenparks, Flugzeuge oder Kriegsgerät werden wohl noch lange mit Treibstoff in Gang gebracht.

In der Fabrikhalle bei ElringKlinger ist vom Ende nichts zu spüren. Drei Schichten fahren sie hier, die Halle ist voll mit Personal, oft muss man Gabelstaplern ausweichen. Industrie klingt hier noch nach Industrie: Rhythmisch stanzt eine Maschine dünne Metallbleche zurecht, die später zu Dichtungsplatten verbunden werden. Dahinter aber in der Ecke eine ganz andere Anlage, manchmal steht sie völlig still. Wenn sie sich dann doch mal in Bewegung setzt, summt sie leise und wirft ein Teil aus. Arbeiter braucht es hier eigentlich kaum, nur einen, der ab und an vorbeikommt und einen Blick auf den Bildschirm wirft. Das Teil, das hier gefertigt wird, ist ein Zellkontaktiersystem, Teil des Batteriemanagements im elektrischen BMW i3.

ElringKlinger hat vor acht Jahren begonnen, systematisch Teile für Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Quartal für Quartal musste sich Wolf vor seinen Aktionären rechtfertigen, dass die neue Sparte fortgesetzt Geld verschluckte, weil die Teile lange nur langsam abgesetzt wurden. Doch das ändert sich jetzt, wie CEO Wolf sagt. Er ist heilfroh, dass er durchgehalten hat. „Die Dynamik, die im Bereich Elektromobilität in den letzten zwei Jahren entstanden ist, ist enorm.“ Fast alle wichtigen Kunden haben Entwicklungsprojekte aufgesetzt, Wolf gehört zu den wenigen, die einsetzbare Technologien bieten können. Die neue Sparte hat im zweiten Quartal erstmals eine schwarze Null geschrieben, 40 bis 50 Mio. Euro hat er in den vergangenen Jahren investiert.

Natürlich bleibt es erst mal ein Randgeschäft, aber Wolf zeichnet das Bild eines harmonischen Übergangs: Das alte Geschäft finanziert das neue. Ersteres wächst noch, und Wolf erwartet, dass das auch bis 2020 weitergeht. Auf der IAA aber präsentiert er ein komplettes Batteriemodul, Leichtbaukomponenten kommen dazu. Chinesische Autobauer, die selbst unter großem Druck stehen, sind jetzt schon dankbar, dass Wolf komplette Teile liefern kann.

Gefragte Ingenieure

Um das Überleben macht Wolf sich keine Sorgen, aber er gibt auch zu, dass es nicht überall im Unternehmen so geschmeidig ablaufen wird. Auf lange Sicht wird er die Zahl der Standorte reduzieren müssen; Produktionsarbeiter wird man wohl weniger brauchen, selbst wenn die neue Sparte brummt. Ingenieure stellt ElringKlinger dagegen jetzt schon ein, etwa 50 sucht Wolf, vor allem ITler, damit er alle Entwicklungsprojekte bewältigen kann. Zudem hat sich der Konzern vergangenes Jahr an einer großen Ingenieurgesellschaft beteiligt.

Wolf war übrigens lange Zeit ein Skeptiker, was das E-Auto betrifft, erst der Tesla hat seine Haltung geändert. „Sensationell“, schwärmt der Chef. „Das Fahrerlebnis ist mit einem High-End-Sportwagen vergleichbar.“ Auch in der Limousine aus Kalifornien stecken Teile aus Dettingen, flüstert man vor Ort. Wolf schweigt dazu, über manche Kunden darf er nicht sprechen.

Rund 300.000 Menschen arbeiten heute in der Zulieferindustrie, gut 450.000 Menschen sind es laut Branchenverband VDA direkt bei Autoherstellern. Mehr als ein Drittel der Jobs entfallen somit auf die Zulieferer. Von den 600.000 Jobs, die nach einer Untersuchung des Ifo Instituts im Auftrag des Branchenverbands VDA gefährdet sind, entfällt ein relevanter Teil auf Zulieferer.

Arbeitervertreter sind jedenfalls beunruhigt. Die IG Metall in Baden-Württemberg hat im Winter eine Umfrage unter etwa 200 Betriebsräten aus der Branche durchgeführt. Davon sagten 70 Prozent, sie rechneten für ihren Standort mit großen oder sehr großen Veränderungen – und die Hälfte erwartet, dass in ihrem Betrieb Arbeitsplätze verloren gehen. Nur zehn Prozent glauben dagegen an neue Jobs.

Ohne Filter?

Bei Mann+Hummel in Ludwigsburg haben sie bereits im vergangenen Jahr erlebt, wie es ist, wenn man wegen Technologiewandels Leute vor die Tür setzen muss. 275 Arbeitsplätze wurden hier in der Saugrohrfertigung gestrichen. Der Trend zu Downsizing-Motoren erfordert weniger komplexe Rohre, also wurde die Produktion verlegt. Das Hauptgeschäft von Mann+Hummel sind zwar Filter, und da brummt die Fertigung noch – aber rund drei Viertel der Umsätze des Familienunternehmens hängen am Verbrenner: Ölfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter – und natürlich Abgasreinigung, wo das Geschäft angesichts der aktuellen Debatte sogar noch zunimmt.

Firmenchef Alfred Weber verfolgt täglich die Debatte über Diesel & Co. „Unsere Industrie ist angeschlagen – durch sich selbst“, fasst er zusammen. Als Weber 2010 herkam, hatte Mann+Hummel gerade den Strategieprozess begonnen, den er seitdem noch beschleunigt. Es wurde ein Inkubator gegründet und versucht, von Start-ups zu lernen. In jedem Büro steht ein Pappschild mit den Worten „Challenge accepted“. Die Traditionsfirma präsentiert sich nun auf Kaliforniens Technologiemesse CES. Und sie hat Teile für E-Antriebe entwickelt: Im BMW i3 etwa steckt eines zur Entgasung der Batterie.

Webers wichtigster Schritt aber war es zu schauen, wo außerhalb von Automotoren seine Filter gebraucht werden könnten. Er packt einen kleinen digitalen Kasten auf den Tisch, der aussieht wie ein Digitalwecker. Das Teil misst permanent den Feinstaubgehalt der Luft und liefert die Werte auf Wunsch an die eigene App. Mann+Hummel verkauft in Asien Raumluftfilter für Privatwohnungen, hat eine Firma für Industrie-Luftfilter zugekauft und liefert heute, teils ebenfalls dank Zukäufen, Wasserfilter, Filter für OP-Säle oder für Reinlufträume in der Chip-Produktion. „Filter as a service“ ist eine Überlegung: Gegen Gebühr garantiert der Dienstleister dann eine bestimmte Luftqualität.

Bisher geht das Konzept mit dem Neugeschäft auf, doch allzu schnell sollte das Elektroauto, wenn es nach Weber geht, nicht kommen: Bis 2026 will er ein Drittel des Umsatzes (heute knapp 4 Mrd. Euro pro Jahr) mit nichtautomobilen Geschäften machen.

So weit nach vorn denken längst nicht alle. Bei BorgWarner etwa wird man noch in der Gegenwart geerdet. Im Werk in Kirchheimbolanden, einer Kleinstadt in Rheinland-Pfalz, produziert der Zulieferer jedes Jahr drei Millionen Turbolader. Hinter einer Glassicherheitstür verbirgt sich eine Fertigung in der Fertigung. Wer die Tür passieren will, muss seine Füße vorher auf eine Platte stellen – und sich erden. Sonst droht ein elektrischer Schlag.

Drinnen setzt BorgWarner ein Zusatzelement für Turbolader zusammen, angetrieben von einem Elektroaggregat. Es soll aus kleineren Motoren größere Kraft kitzeln. Eine Entwicklung, die im besten Fall dazu führt, dass Hersteller bei gleicher Leistung zwei Zylinder in ihren Motoren einsparen und so indirekt Emissionen senken; mit einem selbst gebauten Elektromotor, der gerade einmal fünfmal so stark ist wie ein Staubsauger. Noch ist das hier Nischenproduktion, seit Ende 2016 hat BorgWarner gerade einmal 1000 Teile hergestellt. Und was ist denn, wenn der Verbrennungsmotor doch langsam ganz verschwindet?

BorgWarner produziert fast nur für Autos und hängt zu etwa 98 Prozent am Verbrennungsmotor. Offiziell gibt sich der Konzern gelassen: Keine Prognosen zum Ende des Verbrenners, weiter volle Konzentration auf das Auto, lautet die Parole. Langsam mitwachsen, ganz egal wie sich der Markt entwickelt, das Know-how sei da. Mit 9 Mrd. Euro Umsatz, sattem Wachstum und 27.000 Beschäftigten fühlt sich BorgWarner groß genug, um sich Ruhe zu leisten.

Im Zweifel wird eben wieder zugekauft. So ist der US-Konzern BorgWarner ein Beispiel dafür, was künftig wohl zunehmen wird: Übernahmen und Konsolidierung. Das Werk in Kirchheimbolanden gehörte früher einem deutschen Hersteller. Jetzt wehen vor der Halle Stars and Stripes. Den Standort Ludwigsburg baute einst Beru auf, ein Traditionshersteller von Zündkerzen – BorgWarner übernahm Beru und verkaufte kurz darauf schon wieder das Zündkerzengeschäft. 2015 schluckte BorgWarner für 1,2 Mrd. Dollar den Elektrikspezialisten Remy, kürzlich wurde bekannt, dass auch der Mikrocontrollerhersteller Sevcon für 200 Mio. Dollar an den Konzern geht.

Zwar gibt es heute noch viele Mittelständler, kleine, oft hoch spezialisierte Hersteller. Tatsächlich setzten unter den Zulieferern nur 13 Prozent mehr als 50 Mio. Euro um. Aber diese Minderheit erwirtschaftet auch 93 Prozent des Umsatzes. Die Zulieferbranche ist bereits konzentriert. Und alles deutet darauf hin, dass sich der Trend verstärken wird.

M&A-Spezialisten aus aller Welt durchkämmen derzeit systematisch die Zulieferlandschaft: für Private-Equity-Firmen, Autohersteller, globale Konglomerate – selbst für bisher Branchenfremde, die sich für das E-Auto rüsten wollen. Denn wer als E-Auto-Pionier etwa in China weiterkommen will, kauft gern Know-how in Deutschland ein: Achsen, Lenkungen und Karosserie braucht auch ein Stromfahrzeug. Für manche Zulieferer wird das E-Auto durchaus Chancen schaffen. Ein Raunen ging durch die Branche, als Tesla im vergangenen November den Pfälzer Maschinenbauer Grohmann kaufte. Gleichzeitig hat sich Samsung für 8 Mrd. Dollar den US-Autozulieferer Harman gesichert, der unter anderem Komponenten für autonom fahrende Autos entwickelt. Es ist, wie immer beim Technikwandel, eine Bewegung von Abstiegen und Aufstiegen.

Wenn es sich dreht

Wie groß aber die Nervosität der Branche ist, zeigte im Juni die Reaktion auf die Gewinnwarnung des Schaeffler-Konzerns aus Herzogenaurach: Der Aktienkurs stürzte ab – und riss den Kurs anderer Zulieferer mit. Dabei hatte er nur die Gewinnprognose um einen Prozentpunkt gesenkt – auf elf bis zwölf Prozent.

Der Preisdruck der Hersteller sei zu groß gewesen, sagte CEO Klaus Rosenfeld danach. „Die Hersteller wissen, was sie an uns haben“, sagt er jetzt. Soll heißen: Wird schon nicht so schlimm werden. Ist kein schlechtes Zeichen. Doch der Preisdruck wird kaum kleiner werden.

Auf Schaeffler kommen durchaus schwierige Zeiten zu. Dabei gehört der Aufstieg der Franken zu den großen Erfolgsgeschichten des Wirtschaftswunder-Deutschlands. Vom Familienunternehmen zu einem der größten Zulieferer, mit 87.000 Beschäftigten in mehr als 50 Ländern.

Seit Jahrzehnten ist Schaeffler der Experte für Kugelrollenlager, Nadellager, Gleitlager, Wälzlager – wenn es sich dreht, stammt es wahrscheinlich von Schaeffler. Kleine Teile, aufwendig gefertigt, stabil. Anders als Abgasfilter oder Zylinder werden sie auch künftig benötigt. Nur eben weniger. Etwa 40 Prozent der Lager, die in Autos derzeit verbaut werden, könnten in Elektroautos wegfallen, schätzt die Berenberg Bank.

Mehr als die anderen drei großen Zulieferer Bosch, Continental und ZF hängt Schaeffler am Verbrennungsmotor – mit etwa der Hälfte seines Umsatzes. Für das Unternehmen kommt der Wandel eigentlich zur Unzeit. Es ist noch nicht lange her, da stand Schaeffler kurz vor der Pleite. Vor zehn Jahren hatte sich der Konzern fast an einer feindlichen Übernahme des dreimal so großen Konkurrenten Continental verhoben. Mit viel geliehenem Geld stieg Schaeffler ein, wurde von der Finanzkrise erwischt und ging mit bald 12 Mrd. Euro Schulden aus der Übernahmeschlacht heraus.

Heute ist Schaeffler wieder stabil, und sähe es überall so aus wie am Sitz im badischen Bühl, dann müssten sie sich dort auch künftig wenig sorgen. Die Wege sind weit, Busse gibt es kaum – ohne Auto geht hier nichts. Vor dem Tor parken werbewirksam Hybride und Elektroautos mit -Schaeffler-Technik. Auf dem Weg in die Produktion aber steigt einer der verantwortlichen Ingenieure in einen wuchtigen SUV.

Hybrid zum Übergang

In der Fertigungshalle rauschen die Maschinen ohne Unterlass. Trichter sortieren wenige Millimeter große Kettenglieder, ein Roboter steckt sie auf Bolzen, dann werden sie verwoben, gelötet, unter Blitzlicht auf minimale Abweichungen untersucht. Am Ende laufen Ketten vom Band, die in stufenlosen Getrieben verbaut werden. Elektroautos brauchen so etwas nicht. Hybride, um den E-Motor und den klassischen Mehrgangantrieb anzugleichen, schon.

Mehr als eine Million dieser Ketten stellt Schaeffler jährlich her. Die Prognosen sehen gut aus. Bald sollen es zwei, drei, fünf Millionen sein. Der Großteil geht nach Asien.

Diese Ketten, sie zeigen, wie Schaeffler in die Zukunft kommen will. „Es gab mal eine Phase, da dachte man, es geht direkt vom Verbrenner zum Elektroauto“, sagt Matthias Zink, CEO der Autosparte. „Aber jetzt ist es doch so, dass Hybride eine Weile wichtig sein werden.“ Das ist gut für Schaeffler, denn zwei Antriebe brauchen mehr Teile als einer.

Dennoch, Hybride sind für den Übergang. Bei Schaeffler trösten sie sich, dass sie notfalls zurück zu den Wurzeln können: Die Industrie, Maschinen, Großanlagen brauchen auch Lager. „Wir sind kein reiner Automobilzulieferer“, sagt Rosenfeld.

Die Maschinen in der Halle rattern, rütteln, scheppern weiter, als könnte das für immer andauern. Das Geräusch hat etwas Meditatives. Aber das hält nicht lange.