Schon ein Jahr bevor die Zahl der neu eintreffenden Flüchtlinge Europa 2015 kalt erwischte, ahnte man bei Western Union, dass etwas im Gange war. Am Unternehmenssitz in Denver klingelte das Telefon von Hikmet Ersek, CEO des Geldversenders. In der Leitung war ein Grieche, der mehr als 1000 Western-Union-Filialen betreibt. „Du glaubst nicht, was gerade auf den Inseln passiert“, sagte er. Er hatte auf den griechischen Inseln die Schleuserboote ankommen sehen. „Die Leute brauchen alle 50, 60, 70 Euro, damit sie Bustickets und so etwas bezahlen können. Wir müssen was tun.“ Es war Frühsommer 2014. In Europa machte sich noch kaum einer Gedanken über Flüchtlinge.

„Wenn es irgendwo auf der Welt Hurrikane, Erdbeben oder Flüchtlingskrisen gibt, merken wir das sehr schnell“, erklärt Ersek heute. „Die Leute verwenden Western Union als Erstes.“ 2014 auf Samos oder Lesbos kletterten die Menschen an Land und hatten kaum Gepäck dabei. Fast alle brauchten Geld. Also ließen sie es sich von Verwandten schicken – und zwar mit Western Union.

Die Geldströme der Welt überblickt der Traditionskonzern wie kaum ein anderer – vor allem die der Armen. Sein Geschäft dokumentiert die Geschichte der Globalisierung – und ist gleichzeitig ein Seismograf für die Krisen, die Menschen aus ihrer Heimat wegzwingen. Das Unternehmen kennt ihre Wege und sieht, wie sie später wieder Geld nach Hause überweisen. „Die Flüchtlingskrise in Europa haben wir voll mitbekommen“, sagt Ersek. „In Deutschland, Schweden, Österreich und entlang der Balkanroute bis in die Türkei.“

Es ist ein einträgliches Geschäft, das Western Union betreibt: Hunderte Millionen Menschen leben heute fern ihrer Heimat. Fast 600 Mrd. Dollar wurden nach einer Prognose der Weltbank 2017 um den Globus geschickt, 450 Mrd. davon in Entwicklungsländer – fast 90 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Keiner profitiert davon so sehr wie die Amerikaner: 550.000 Standorte hat der Konzern weltweit, in jedem Land außer dem Iran und Nordkorea.

31 Transaktionen werden pro Sekunde abgewickelt, und die Nachfrage wächst weiter. Den Markt des Geldversendens führt Western Union an. Allerdings muss man einschränken: noch. Denn der Anteil von rund 14 Prozent schrumpft. Kleine, schnelle Start-ups haben das Geschäft für sich entdeckt, Smartphones und mobiles Internet völlig neue Möglichkeiten eröffnet, und obendrein verlangen Regulierer stärkere Kontrollen, um Geldwäsche, Betrug und Terrorfinanzierung zu vermeiden. Western Union gibt es seit 166 Jahren, und in seiner Geschichte hat das Unternehmen, das globale Krisen so genau erspürt, selbst viele Krisen und Umwälzungen durchlitten. Wie also geht es mit dieser um?

Bude auf Holzpaletten

Der große Vorteil von Western Unions Dienst war lange seine Einfachheit. Kunden brauchen für die Geldtransfers kein Konto, bloß Bargeld und den Namen des Empfängers. Der Versender trägt das Geld in eine Filiale (wenn er nicht per Kreditkarte oder online zahlen will) und erhält dafür einen zehnstelligen Code. Den gibt er dem Empfänger, etwa per Telefon. Wenige Augenblicke später kann dieser das Geld bei seiner Western-Union-Filiale abholen. Fertig.

Auch für das Unternehmen ist die Einfachheit ein Vorteil: Western Union stellt irgendwo einen Computer auf, und schon läuft das System. Als immer mehr Flüchtlinge auf Lesbos ankamen, platzierte man im Kara-Tepe-Lager eine Bude auf Holzpaletten. Als sich das Lager Idomeni füllte, hängte die Firma ihr schwarz-gelbes Schild am Bahnhof auf.

Hikmet Ersek fuhr damals selbst nach Griechenland. Er zeigt gern die Fotos auf seinem Handy: der Konzernchef mit hochgekrempelten Ärmeln in Piräus. Die Begegnungen mit den Flüchtlingen gehen ihm noch heute nah: „Einer war Professor, er hat seine ganze Familie aus dem Kriegsgebiet mitgebracht. Das bricht einem das Herz.“ Ersek, 57 Jahre alt und 1,90 Meter groß, ist halb Türke, halb Österreicher - ein Unikat unter den Vorstandschefs der Fortune-500-Unternehmen. Seine Großeltern mussten nach dem Ersten Weltkrieg selbst fliehen, die europäische Geschichte von Krieg und Flucht beschäftigt ihn. „Wir vergessen, was in Österreich oder in Deutschland vor 70 Jahren passiert ist“, sagt er. „Das klingt jetzt gefühlsduselig, aber es ist die Wahrheit.“

Trotzdem betreibt er mit Western Union in erster Linie: ein Geschäft. Ersek strich nach dem Anruf aus Griechenland zwar für Flüchtlinge zeitweise die Gebühren. Ansonsten aber verdient Western Union viel Geld damit, dass Menschen kleine Beträge zu ihren Familien schicken müssen. Es ist Profit auf dem Rücken der Armen, sagen Kritiker. Die Transaktionskosten für Rimessen, so nennt man die Heimatüberweisungen von Migranten, liegen laut Weltbank im Schnitt bei sieben bis acht Prozent. Insgesamt bleiben für die Agenturen mehr als 30 Mrd. Dollar pro Jahr hängen. Geld, das dann in den Entwicklungsländern fehlt.

Anbieter wie Western Union kassieren doppelt: über die Gebühren und über selbst festgelegte Wechselkurse, die meist zu ihren Gunsten ausfallen. Die Weltbank fordert seit Jahren eine Obergrenze für Gebühren von drei bis fünf Prozent. Die G20-Länder haben das Ziel ausgegeben, sie bis 2030 auf drei Prozent zu senken.

Hikmet Ersek findet den Vorwurf ungerecht. Natürlich seien seine Kunden die Armen, sagt er. „Die fahren keinen Rolls-Royce, die kämpfen Tag für Tag, um ihre Familien zu unterstützen.“ Die Summe, die mit Western Union etwa aus den USA nach Mexiko oder von Deutschland in die Türkei geschickt wird, liegt im Schnitt bei rund 300 Dollar. Aber man mache kein Geschäft auf dem Rücken der Armen, sagt Ersek. Er argumentiert mit der Marktwirtschaft: Seine Kunden haben ein Bedürfnis - er erfüllt es. Es gibt Nachfrage – er macht ein Angebot. Natürlich hat er auch das Null-Gebühren-Programm für Flüchtlinge nicht ewig laufen lassen. Western Union ist börsennotiert, die Aktionäre wollen Gewinne sehen. „Wir sind keine NGO, wir sind ein Unternehmen“, sagt er. „Nur wenn man Geld verdient, kann man auch zurückgeben.“ Die Kunden bekämen ja etwas: Zuverlässigkeit, Schnelligkeitund ihr Geld in alle Winkel der Welt. „Wenn wir nichts verdienen würden, hätten wir keine 550 000 Geschäftsstellen. Wir wären nicht in Bangladesch oder Uganda, sondern nur da, wo wir richtig Geld machen.“

Wilder Westen

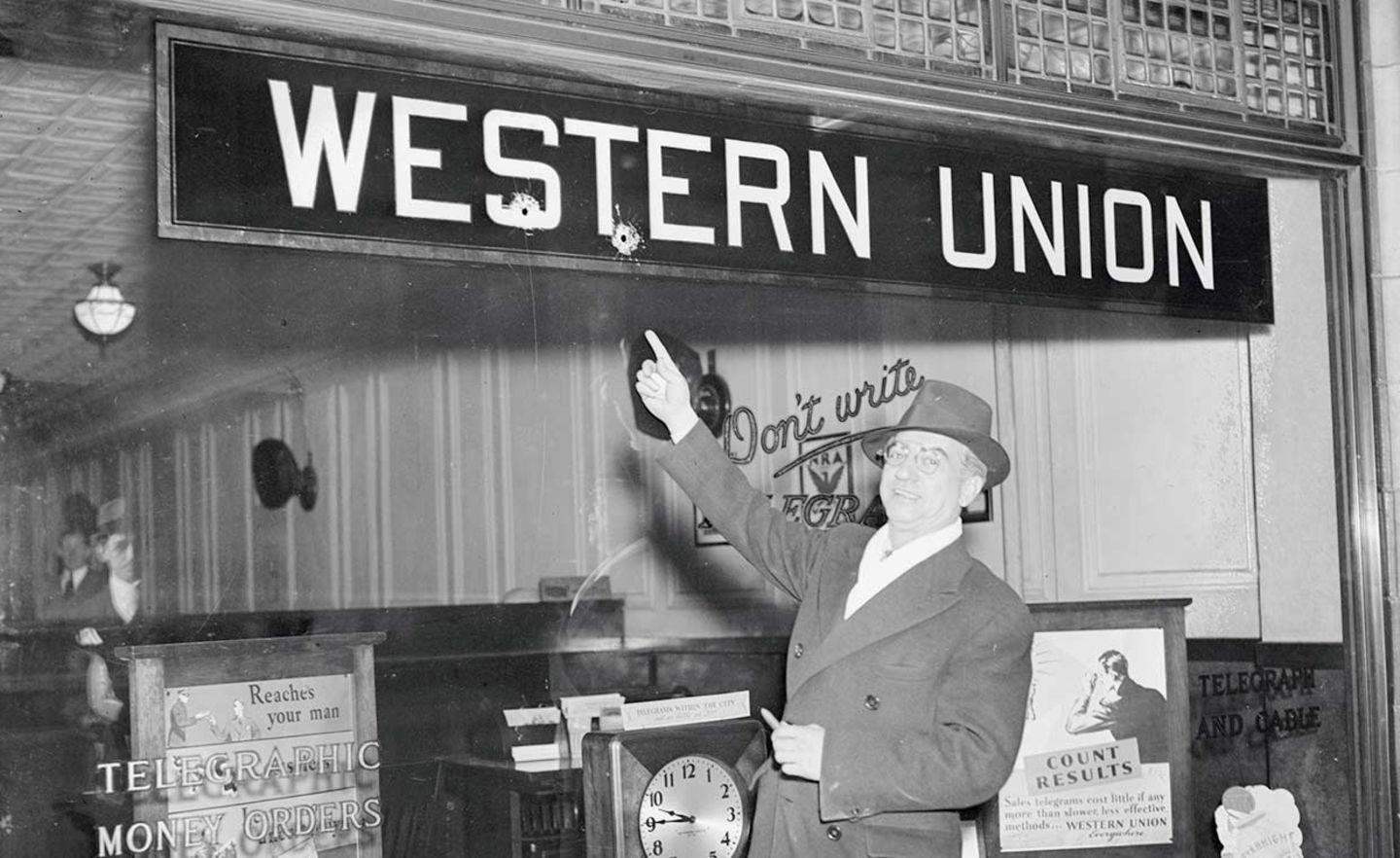

Dort hinzugehen, wo noch keiner ist, liegt der Firma in den Genen: Sie hat den Wilden Westen mit erschlossen. 1851 gegründet verschickte sie – damals als The New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Co. – vor allem Telegramme, sie war der erste Telekomkonzern der neuen Welt. Geldtransfers kamen 20 Jahre später dazu und wurden bald zum Kerngeschäft. Alexander Graham Bell bot Western Union sogar die Patente für das Telefon zum Kauf an – vergeblich. Man glaubte nicht an die Erfindung und blieb beim Telegramm.

Dabei war Western Union neuer Technik gegenüber durchaus aufgeschlossen: 1869 etwa führte man den ersten Börsenfernschreiber ein. Eine der berühmtesten Erfindungen war allerdings eine des Marketings: das gesungene Telegramm, von Musikern persönlich übermittelt, zur Erheiterung der Kunden während der Großen Depression.

Die technischen Erfindungen aber überlebten sich meist schnell, selbst als Western Union in den 70er-Jahren das erste Unternehmen mit eigenen Satelliten war. Das Fernmeldegeschäft schrumpfte über die Jahrzehnte; die Konkurrenz von Telefon, schneller Postzustellung, später Computern war zu groß. In den 80er-Jahren stieß Western Union die Reste des Telekomgeschäfts ab und rutschte in die Pleite. Die verbliebene Geldversandsparte wurde von einem Finanzkonzern gekauft, fusionierte mit einem weiteren Finanzkonzern und wurde 2006 mit einem Börsengang wieder abgestoßen. Im gleichen Jahr verschickte Western Union das letzte Telegramm.

Von der Krise aber hatte man sich da schon erholt. Die Globalisierung war längst in vollem Gange, mehr und mehr Geld floss in Entwicklungsländer. Und Western Union hatte auf diesem Markt einen gewaltigen Vorteil: schiere Größe.

Neben Western Union gab es über Jahrzehnte hinweg fast nur einen größeren Rivalen: Moneygram, stets deutlich kleiner als der Marktführer. In manchen Ländern haben die Kunden bis heute keine andere Wahl als Western Union. Die Preise, die der Konzern verlangen kann, sind entsprechend. Im Schnitt liegt die Gebühr für einen Transfer bei vier bis fünf Prozent der Summe. Von Deutschland in die Türkei etwa ist sie niedriger, weil die Konkurrenz groß ist. Wer aber Geld von Tadschikistan nach Ghana schickt, zahlt mehr. „Eine Sache des Wettbewerbs“, sagt Ersek. Sie seien im Schnitt zehn bis 15 Prozent teurer als die Konkurrenz. Aber weil die Kunden Western Union eben mehr vertrauten als anderen, könne man sich das leisten. Die Frage ist, ob das so bleibt.

„Der Markt ist reif für Disruption. Die Digitalisierung wird alles verändern“, sagt Nitin Bhas, Chefanalyst des Londoner Marktforschers Juniper Research. Traditionelle Anbieter wie Western Union hätten das anfangs nur langsam erkannt. „Jetzt aber sehen wir, dass sie mehr und mehr in die Digitalisierung investieren.“ Alte und neue Anbieter würden sich in den nächsten Jahren vermehrt zusammenschließen, prophezeit er. „Denn um schnell zu expandieren und dichte Netzwerke aufzubauen, müssen die Start-ups große Mengen an Kapital mobilisieren.“

Moneygram könnte als Konkurrent bald stärker werden. Ant Financial Services aus China, ein Unternehmen von Alibaba-Gründer Jack Ma, kauft den alten Konkurrenten gerade und dürfte ihn mit frischen Ideen ausstatten. Auch die Konkurrenz aus dem Internet will Western Unions Marktanteile: Der Online-Bezahldienst Paypal etwa – selbst schon ein Riese – hat 2015 Xoom gekauft, einen Spezialisten für internationale Transfers. Seither wächst die Kundenzahl rasant.

Das Ende der Büros

Oder das Fintech-Start-up Azimo: Es wirbt damit, dass die Nutzer Geld innerhalb von sechs Sekunden weltweit von Konto zu Konto überweisen können – und das zu Gebühren, die bei maximal zwei Prozent des Betrags liegen. Die 1,2 Millionen Nutzer schicken einander das Geld direkt übers Internet, Azimo braucht keine teuren Filialen und Zwischenhändler. „So wie es heute kaum noch Reisebüros gibt, wird es in fünf bis zehn Jahren nur noch wenige Geldversendestellen geben“, sagt Azimo-Chef Michael Kent. Er will vor allem bei den hohen Margen angreifen.

Western Union will den Wandel diesmal aber nicht verpassen – anders als damals die Sache mit dem Telefon. Nach seinem Antritt in Denver 2010 hat Ersek schnell den Aufsichtsrat überzeugt, in neue Technik zu investieren. 2011 eröffnete Western Union ein Büro im Silicon Valley, das Ideen für das Internet entwickeln sollte. „Damals war ich noch jünger und cooler. Ich habe Jeans und Turnschuhe angezogen und bin nach San Francisco geflogen“, sagt Ersek.

Westernunion.com ist heute Marktführer beim Geldversenden per Internet – vor all den Start-ups. Es gibt eine Partnerschaft mit Apple, Verträge mit diversen App-Anbietern und einen Chatbot, der Geld über Facebook verschickt. Das Digitalgeschäft wächst pro Jahr um fast 25 Prozent und hat den Umsatz im dritten Quartal 2017 stärker steigen lassen als erwartet – um gut zwei Prozent auf 1,4 Mrd. Dollar. „Das sind coole Leute da in San Francisco“, sagt Ersek. „Hier im Headquarter sitzen die Bürokraten. Wir zählen das Geld – die machen es.“

Ersek ist stolz, dass er die Investition damals durchgesetzt hat. Es war nicht einfach. „Viele haben gesagt: Was macht der Türke da?“, sagt er. Die Gesellschafter wollten schnelle Erfolge und konkrete Zeitpläne. Das konnte er nicht bieten. Bei jeder neuen Investition sackte der Aktienkurs ab. „Jetzt nach sieben Jahren sind wir angekommen“, sagt Ersek. Investoren aber mögen keinen Sieben-Jahres-Horizont. Und sie sind noch immer nicht überzeugt, dass das alte Unternehmen für die neue Konkurrenz gerüstet ist. Auch Ersek ist klar, dass die Zeit der frei festsetzbaren Margen vorbei ist. Der Konkurrent Venmo etwa hat eine App, mit der man innerhalb der USA kostenlos Geld überweisen kann. „Wie können Sie da mithalten?“, fragt Ersek. „Natürlich gibt es Preisdruck.“

Noch sind die Fintech-Start-ups klein. Aber sie greifen einen großen Teil der Neukunden ab, vor allem solche, deren Transaktionen wenig kosten – weil sie etwa bloß mit wenigen Klicks Geld zwischen Industrieländern hin und her schicken wollen. Transferwise und Azimo bieten Überweisungen zwischen den USA und Deutschland günstiger an als Western Union. Überweisungen wie von Kanada nach Syrien aber interessieren viele Start-ups nicht. Bislang. Der Konkurrent Xendpay etwa bedient schon 173 Länder. Und wer bei Transferwise eine Währung nicht findet, kann seinen Wunsch angeben und kriegt eine E-Mail, wenn das neue Land abgedeckt wird. Western Union sieht die Gefahr. Ersek hofft, dass die Start-ups, die derzeit mehr auf Wachstum als auf Gewinne setzen, mittelfristig selbst die Gebühren erhöhen müssen. „Wir sind ein Tanker, die sind Schnellboote. Aber wir können längere Distanzen gehen. Wir können den Atlantik überqueren, die wahrscheinlich nicht.“

Ersek ist schon seit 1999 bei Western Union. Zuvor war er Außendienstler bei Mastercard und bei GE Capital. Bei Western Union hat er zunächst in verschiedenen Positionen in Europa gearbeitet, zuletzt in Wien, der Heimatstadt seiner Mutter. „Früher habe ich fast jeden Tag ein neues Land eröffnet. Morgens saß ich im Büro und hab mich gefragt, wo wir mittags hinfliegen.“

Heute ist Western Union schon überall. Und muss sich neben den neuen Konkurrenten auch mit einem alten Vorwurf auseinandersetzen: dass die Geldtransfers zur Geldwäsche, Terror- und Verbrechensfinanzierung genutzt werden. Entsprechend hoch sind mittlerweile die Auflagen – und auch sie machen das Geschäft teurer. Bei jedem Geldtransfer überprüft Western Union etwa die Identität von Auftraggeber und Adressat, lässt sie durch Terrordateien und Sanktionslisten laufen.

Trotzdem musste Western Union im Januar eine Rekordstrafe von 586 Mio. Dollar zahlen. Das US-Justizministerium wirft dem Konzern vor, nicht genug gegen Geldwäsche und Betrug vorgegangen zu sein. Unter anderem sei von 2004 bis 2012 Geld aus illegalem Glücksspiel und Menschenschmuggel über Western Union verschickt und gewaschen worden. Vertriebspartner von Western Union wie Kioske oder Einzelhändler hatten als Komplizen agiert. Das Unternehmen selbst habe davon gewusst, aber nicht genug dagegen unternommen. Es ist nicht das erste Verfahren dieser Art. Schon 2010 musste Western Union 94 Mio. Dollar Strafe zahlen. Man steht unter verstärkter Beobachtung. In drei Jahren muss das Unternehmen nachweisen, dass es im Kampf gegen Geldwäsche und Missbrauch Verbesserungen durchgesetzt hat.

Gegen Geldwäsche

Ersek hat das Compliance-Team vervierfacht. Auch das eine Investition, die die Aktionäre erst verärgert habe, sich jetzt aber lohne, sagt er. Vier Prozent des Umsatzes fließen in Systeme zur Vermeidung von Geldwäsche, 25 Prozent der Mitarbeiter arbeiten daran – vor allem an der Technik: Algorithmen prüfen die Eckdaten der Transaktion auf Verdachtsmomente. Western Union hat viel Geld in Software für das Management großer Datenmengen und in künstliche Intelligenz gesteckt. Wenn Computer einen Verdachtsfall nicht aufklären können, prüfen Mitarbeiter in Litauen oder Costa Rica die Überweisungen. „Es steckt ein Riesensystem dahinter“, sagt Ersek.

Früher hat Western Union die Prüfung der Kunden an die Filialbetreiber ausgelagert. Inzwischen nimmt die Bankenregulierung den Konzern selbst in die Pflicht. Es macht die Geschäfte teurer, könne aber dafür sorgen, glaubt Ersek, dass Kunden einem großen Unternehmen wie seinem stärker vertrauen als einem Start-up, das nicht einfach 2400 Menschen für die Compliance-Abteilung anheuern kann. „Wir haben die DNA, um das zu lösen“, sagt er. „Kurzfristig ist das schmerzhaft, langfristig aber ein Wettbewerbsvorteil.“

Andere Ideen, das Geschäft zu regulieren, bereiten ihm mehr Sorge: vor allem Pläne, die Heimatüberweisungen von Migranten zu besteuern. Donald Trump hat laut darüber nachgedacht, auch in Ländern wie Bahrain, Kuwait und Saudi-Arabien gibt es entsprechende Diskussionen. Ersek glaubt allerdings nicht, dass Steuern und Kontrollen die Menschen davon abhalten werden, Geld in die Heimat zu schicken. Höchstens würde es die Transaktionen auf einen Schwarzmarkt verdrängen. „Sie können keine Mauer bauen“, sagte er, „die hoch genug ist, um die Globalisierung zu stoppen.“

Die Geschichte ist erstmals in der Capital Print-Ausgabe 02/2018 erschienen.